Астрономические времена года

Что такое астрономические времена года и как велика их продолжительность? За начало астрономических времен года принимают моменты прохождения центра Солнца через точки равноденствий и солнцестояний. Для современных астрономов весна начинается вовсе не 1 марта. Астрономическая весна — это период от весеннего равноденствия (21 марта) до летнего солнцестояния (21 июня). Его продолжительность составляет приблизительно 92 суток 20 часов и 12 минут. Астрономическое лето — это период от летнего солнцестояния (21 июня) до осеннего равноденствия (23 сентября). Его продолжительность составляет приблизительно 93 суток 14 часов и 24 минуты. Астрономическая осень длится от осеннего равноденствия (23 сентября) до зимнего солнцестояния (22 декабря) в течение 89 суток 18 часов и 42 минут. Астрономическая зима продолжается в течение приблизительно 89 суток и 30 минут — от зимнего солнцестояния (22 декабря) до весеннего равноденствия (21 марта).

Почему меняются сезоны (зима, весна, лето, осень)

Как ни странно, но даже люди с высшим образованием на этот вопрос часто отвечают неправильно — чаще всего ссылаются на изменение расстояния от Земли до Солнца. Однако разница между расстояниями нашей планеты до светила в афелии и перигелии составляет всего около 3 процентов и никакого заметного влияния на смену времен года не оказывает. Истинная причина смены сезонов на Земле состоит в наклонении земной оси к плоскости земной орбиты (эклиптике), которое составляет 23 градуса 27 минут. Солнце больше греет там, где направление его лучей ближе к вертикальному. Максимальная плотность получаемой от Солнца энергии (тепла) приходится на окрестности «подсолнечной» точки земной поверхности. А эта точка благодаря указанному выше наклонению земной оси к эклиптике с марта по сентябрь располагается в Северном полушарии, а с сентября по март — в Южном.

Что такое полюсы мира и где они находятся

Еще древние египтяне знали, что звездный небосвод, проделав за 24 часа круговой путь, возвращается в прежнее положение. И что на небе есть одна точка, которая при этом остается неподвижной. Через нее проходит ось вращения небесного свода, а точнее — земного шара. Сегодня эту точку мы называем Северным полюсом мира. Она почти совпадает с яркой звездой альфа Малой Медведицы, которая именно поэтому названа Полярной звездой. Вторую (противоположную Северному полюсу мира — dopinfo.ru) точку, в которой ось вращения Земли пересекается с небесной сферой, называют Южным полюсом мира. В непосредственной близости от Южного полюса мира ярких звезд нет. Расположен он в созвездии Октант. Не участвуя в суточном вращении небесной сферы, полюсы мира вследствие прецессии медленно перемещаются относительно звезд. Их путь лежит по окружностям радиусом около 23,5 углового градуса с центром в полюсе эклиптики. Полный оборот они совершают за 25 770 лет.

В настоящее время Северный полюс мира приближается к Полярной звезде. В 2102 году расстояние между ними будет только 27,5 угловой минуты, а затем полюс мира начнет уходить от Полярной звезды. Через 7500 лет это название с большим правом будет носить другая звезда — Альдерамин (альфа Цефея), а через 13500 лет — Вега (альфа Лиры). Соответственно перемещается и Южный полюс мира.

Источник

21 декабря — День зимнего солнцестояния. Начало астрономической зимы

Удивительное сочетание нескольких знаменательных астрономических событий пришлось на сегодняшний день — 21/12/2020.

21 декабря 2020 года в 13:02 по московскому времени произошло зимнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигло самого удалённого положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира.

В северном полушарии планеты наступила астрономическая зима, а в южном полушарии – астрономическое лето. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.

Помимо этого, на небе сегодня взойдет «звезда зимнего солнцестояния». Событие, случающееся раз в несколько столетий.

На широте Москвы в день зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года высота Солнца над горизонтом в полдень составит 11 градусов. Солнце будет находиться в созвездии Стрельца. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет «держать эту высоту», словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца.

В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли.

В день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе. В Москве, в день зимнего солнцестояния Солнце взойдет над горизонтом в 8:57 мск и зайдет в 15:58 мск, продолжительность светового дня составит 7 часов 00 минут. Для сравнения, в день летнего солнцестояния, 21 июня, световой день в Москве длится 17 часов 33 минуты.

За полярным кругом

В эти декабрьские дни за полярным кругом (66,5 градусов северной широты), за которым находится около 20% территории России, наступает полярная ночь. Полярная ночь не обязательно означает полную темноту в течение всех 24-х часов. Главная ее особенность в том, что Солнце не поднимается над горизонтом. Например, полярная ночь на широте Мурманска длится 40 дней – со 2 декабря по 10 января. Ее пик, приходится на 21-22 декабря. На Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и нет сумерек, и местонахождение светила можно узнать лишь по созвездиям.

Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли – в Антарктиде в это время день длится круглые сутки.

Зимнее солнцестояние в традиции и культуре народов

На протяжении тысячелетий этот день имел огромное значение для всех народов нашей планеты, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. Большинство храмовых сооружений ориентированы именно на восход или заход Солнца в день зимнего солнцестояния.

С самых давних времен люди почитали Солнце, понимая, что от его света и тепла зависит их жизнь на земле. Для них день зимнего солнцестояния олицетворял победу света над тьмой. Отныне день будет расти, а ночь сокращаться. В эти дни говорили: «В самой глубокой тьме рождается свет». Большинство народов расценивали зимнее солнцестояние как возрождение, устраивая праздники, фестивали и другие торжества. День зимнего солнцестояния называли Днем Непобедимого Солнца, днем рождения или возрождения Солнца, потому что с этого дня Солнце начинает свое движение в сторону Весны, к возрождению природы и всего живого на Земле.

На Руси с днем зимнего солнцестояния был связан особый обряд. К царю на поклон шел звонарный староста Кремля, который отвечал за бой курантов. Он возвещал, что отныне Солнце повернуло на лето: день прибавляется, а ночь убывает. Как говорит народная пословица: «Солнце – на лето, зима – на мороз». В эти морозные дни наши предки делали друг другу подарки, шли колядовать, прыгали через костер, водили хороводы, соревновались в силе. По тому, каким был день зимнего солнцестояния, определяли, каким будет урожай в следующем году. Если на деревьях есть иней, значит, будет богатый урожай.

Но помимо этого ежегодного природного явления, мы с вами станем свидетелями еще и уникальнейшего астрономического события.

«Звезда зимнего солнцестояния»

«Звезда зимнего солнцестояния» засияет вечером над юго-западным горизонтом сразу после захода Солнца перед самой длинной ночью этого непростого года. Увидеть ее возможно, но надо постараться, так как не только облачность может спрятать ее, но и низкое положение над горизонтом и время наблюдения – всего пару часов (с 16:20 мск до 18:20 мск) для наблюдателей средних широт.

Эта яркая «звезда солнцестояния» – редчайшее соединение на небосводе двух планет гигантов Юпитера и Сатурна. В последний раз так близко они были видны на небе Земли 794 года назад – 4 марта 1226 года.

724 года назад, 4 марта 1226 год. В Киеве правит князь Владимир, во Владимире – князь Юрий Всеволодович, а в Переславле-Залесском – князь Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского. Александру Невскому 5 лет. Тогда, 4 марта 1226 года, Юпитер и Сатурн разделяло всего 2 угловые минуты и великое соединение планет гигантов на небосводе Земли наблюдалось утром, а 21 декабря 2020 года нам предстоит увидеть его вечером.

21 декабря 2020 года Юпитер и Сатурн «примут участие» в великом соединении: планеты будет разделять всего 6 угловых минут (1/5 часть диска Луны) и они будут видны невооруженным глазом как яркая двойная звезда. Планеты также будут видны в одном поле зрения в бинокль и любительский телескоп.

Наблюдать это редкое соединение можно не только 21 декабря, но и весь декабрь.

В декабре найти Юпитер и Сатурн несложно. У них отличная вечерняя видимость и они хорошо видны невысоко над горизонтом на юго-юго-западе практически сразу после захода Солнца. С каждым днем угловое расстояние между планетами уменьшается: Юпитер двигаясь вдоль эклиптики как-бы догоняет Сатурн; 21 декабря он его догонит и затем «умчится» вперед, оставив окольцованную планету позади.

К наблюдениям приступать можно прямо сейчас.

«Ждем захода Солнца и вперед! Чем южнее проживаете – тем больше продолжительность видимости. А вот чем севернее, тем ниже планеты располагаются у горизонта, тем хуже и короче видимость. На широтах около 60 градусов и чуть севернее планеты можно попытаться найти с помощью бинокля в сумерках сразу после захода Солнца.

Сближение хорошо видно невооруженным глазом, но в бинокль и телескоп – интереснее.

Разрешение человеческого глаза составляет около одной угловой минуты. Поэтому в одну звезду планеты не сольются, но 20-22 декабря при наблюдениях невооруженным глазом в лучах ярко сверкающего Юпитера заметить находящийся рядом более чем в 10 раз слабый по блеску Сатурн будет не так просто. Совсем другое дело бинокль, а еще лучше телескоп. Даже при очень больших увеличениях планеты будут располагаться вместе в поле зрения окуляра. Даже при небольшом увеличении (несколько сотен крат) можно одновременно рассмотреть и облака на Юпитере и кольца на Сатурне».

Правда «погоды» в наших краях сейчас стоят такие, что не только Юпитера с Сатурном, но и Солнца с Луной не видно за плотным слоем облаков.

Но тогда — или в Планетарий, или многочисленные программы для компьютера, или приложения для телефона (самое распространенное — SkyView)

Всех с наступлением астрономической зимы и с удивительным днем в году – днем зимнего солнцестояния, с днем возрождения Солнца!

С этого момента день понемногу начинает расти (как младенец), рождается новый солнечный год и Солнце берет курс на Весну.

Источник

К вопросу о начале зимы.

Многочисленные дискуссии о начале/окончании зимы в Северном полушарии и «стычки» с посетителями этого ресурса по поводу климата, обращения Земли вокруг Солнца и длительности вегетативного периода кукурузы в умеренном поясе породили идею о том, чтобы написать простым языком о климате Земли в разных ее точках.

Честь и хвала тем, кто это все знает и помнит. Но данная статья направлена для тех кто это забыл, не знал или придерживается идеи о влиянии на всё и вся пришельцев.

Начнем с основного, а именно с астрономических знаний о нашей Земле.

Смена времен года

Земля находится в среднем на расстоянии 149,5 млн. км (107 солнечных диаметров) от Солнца и, обращаясь по эллиптической орбите, приближается к нему в перигелии на 147 млн. км и удаляется в афелии на 152 млн. км.

Земная ось наклонена к плоскости земной орбиты под углом 66°33′,соответственно угол, образованный плоскостью земного экватора с плоскостью орбиты, составляет 23°27′. Наклон земной оси к плоскости орбиты почти не изменяется.

Как и другие планеты, Земля принимает одновременно участие в нескольких движениях, главные из которых — вращение около собственной оси и обращение вокруг Солнца.

Земля обращается вокруг Солнца со средней скоростью 29,76 км/сек. Весь путь по орбите она проходит за 365 суток 6 часов 9 минут 9,6 секунды. Это так называемый Звездный год.

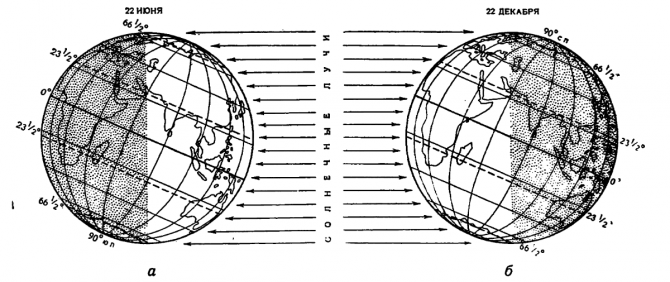

Начало астрономического лета в северном полушарии — 22 июня — день летнего солнцестояния. В южном полушарии в это время начинается астрономическая зима. В день летнего солнцестояния Земля располагается в афелии. Ось Земли наклонена северным концом к Солнцу, и солнечные лучи в полдень падают отвесно на широте 23°27′ с. ш. — на северном тропике, 22 июня Солнце занимает на небе всех широт северного полушария наивысшее в году положение. Широты к северу от 66°33′ с. ш. (от северного полярного круга) оказываются полностью на освещенной половине Земли, и Солнце за горизонт здесь не заходит.

На всех широтах между северным полярным кругом и экватором день длиннее ночи. Освещенность северного полушария в день летнего солнцестояния наибольшая за год. В южном полушарии в день летнего солнцестояния Солнце находится особенно низко над горизонтом. К югу от 66°33′ ю. ш. (от южного полярного круга) царит полярная ночь, соответствующая по продолжительности полярному дню тех же широт

Непрерывно перемещаясь по орбите, 23 сентября Земля занимает положение, при котором светораздельная линия проходит через географические полюса, и день равен ночи на всей Земле. Это день осеннего равноденствия. Оба полушария (северное и южное) в этот день освещены одинаково. 23 сентября — начало астрономической осени в северном полушарии и начало астрономической весны — в южном.

22 декабря, в день зимнего солнцестояния, Земля находится в перигелии. К Солнцу обращено южное полушарие, и там начинается астрономическое лето, тогда как в северном полушарии наступает астрономическая зима. Солнечные лучи в полдень падают отвесно на южный тропик (23°27′ ю. ш.). Область около южного полюса, ограниченная южным полярным кругом (66°33′ ю. ш.), освещена незаходящим Солнцем; над соответствующей областью в северном полушарии Солнце не восходит. Освещенность южного полушария наибольшая в году, северного— наименьшая. Как и 22 июня, день равен ночи только на экваторе.

21 марта, в день весеннего равноденствия, Солнце освещает Землю так же, как и 23 сентября: оно стоит в зените над экватором, и на всех широтах день равен ночи. В северном полушарии наступает астрономическая весна, в южном — осень.

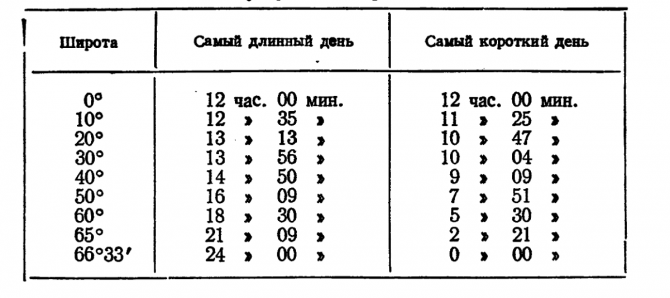

Помимо этого, выделяются пояса освещенности, на основании которых можно вычислить самый короткий и самый длинный день в году:

Если взять для примера такой очень популярный в последнее время объект как К2, то самый короткий день будет равен 9 ч и 48 минутам (для 22 декабря), а для 22 марта 12 часов. Ну, и для справки для 28 февраля -11 часов 28 минут.

Чем выше стоит Солнце над горизонтом, тем больше солнечного тепла получает поверхность, на которую падают его лучи. Поэтому пояса между тропиками жаркие, пояса между полярными кругами и полюсами холодные. Промежуточные (расположенные между тропиками и полярными кругами) пояса по количеству получаемого от Солнца тепла — умеренные. Принимать за границы тепловых поясов линии тропиков и полярных кругов можно только условно, так как в действительности температура определяется рядом условий, зависящих в первую очередь от характера поверхности. Но эти линии, безусловно, являются границами поясов с различной продолжительностью освещенности их солнечными лучами.

В принципе все просто: Земля вращается вокруг Солнца, подставляя то одно полушарие, то другое. И исходя из этого то было бы тоже все просто- есть параллель- есть свой климат, температура и прочее прочее прочее. Однако не все так просто. Климат складывается из множества факторов, которые и делают погоду и режим температуры для данной местности.

Тем самым, астрономическая зима есть с 22 декабря по 21 марта.

Основные климатообразующие факторы:

Состояние атмосферы, типичное для данного места и выражающееся в определенном режиме погоды, называется климатом.

Древние греки делили поверхность Земли в зависимости от угла падения на нее солнечных лучей (от наклона поверхности по отношению к лучам) и от продолжительности освещения (длины дня) на широтные пояса — «климаты» — климатические пояса.. Позднее климатом называли температуру, свойственную различным климатическим поясам.

Основные климатообразующие факторы:

1. радиационному балансу.

2. циркуляции атмосферы

3. характер подстилающей поверхности.

На Земле при условии однородной, достаточно влажной поверхности различия в климате зависели бы от двух первых факторов и изменение его в пространстве было бы строго зональным, т. е. были бы идеально выражены климатические пояса.

В реальных условиях огромное климатообразующее значение имеет подстилающая поверхность, распределение суши и воды, течения, рельеф, цвет поверхности и т. д. Характер подстилающей поверхности оказывает влияние на составляющие радиационного баланса и на циркуляцию атмосферы.

Относительная влажность воздуха над Океаном обычно выше, что особенно заметно летом; облачность больше, чаще туманы; меньше продолжительность солнечного сияния.

Над Океаном и на суше, попадающей под влияние масс морского воздуха, осадки выпадают чаще, чем вдали от Океана. Огромное влияние на формирование климата над Океаном и над омываемыми им частями материков оказывают океанские течения.

Теплые течения способствуют неустойчивости воздуха, развитию конвекции, выпадению осадков. Холодные течения уменьшают устойчи вую стратификацию и ослабляют вертикальный обмен воздуха и водяного пара.

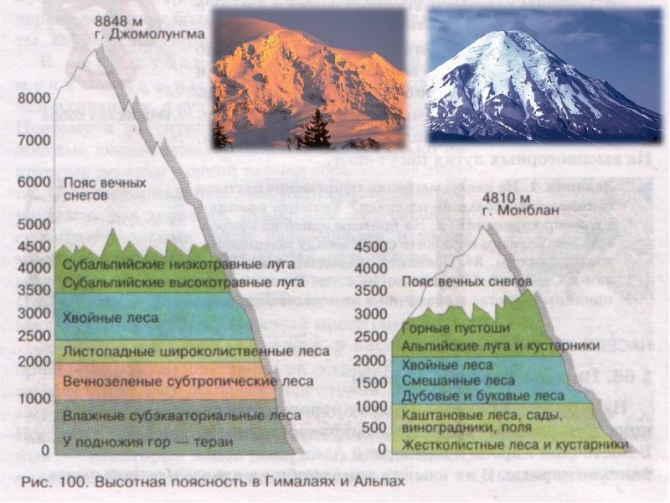

Велико и разнообразно влияние на климат рельефа. Особенно сильно проявляется оно в горах, где изменение с высотой всех метеорологических элементов приводит к образованию вертикальных климатических поясов. С увеличением высоты радиационный баланс постепенно уменьшается. Возрастающая интенсивность солнечной радиации не покрывает излучения, увеличивающегося еще интенсивнее. При поднятии на 100 м наблюдается понижение температуры в среднем на 0,6°. Зимой и в ночные часы летом, когда холодный .воздух стекает в понижения, возникает инверсия. Этим объясняется тот факт, что в Верхоянске, на высоте 120 м над уровнем моря, средняя температура февраля — 48,8°, а на Верхоянском хребте (Семеновский рудник), на высоте 1020 м, на 18° выше.

Количество осадков с высотой возрастает до известного предела, выше которого оно начинает уменьшаться. В Гималаях такой предел находится на высоте 1000—1500 м, в Центральном Кавказе — на высоте 2500 м, в горах Средней Азии — на высоте 3000 м зимой и 4000 м летом. На больших высотах выпадает снег. Там, где в течение теплого периода снег не успевает стаивать, образуются ледники.

Большие различия в климате вызываются экспозицией и крутизной склонов, а также характером форм рельефа, усложняющим условия радиационного и ветрового режима. Горные хребты деформируют воздушные течения, как местные, так и общей циркуляции атмосферы. Даже невысокие плоские горы, расло: ложенные на равнине, оказывают влияние на линии воздушных токов в средней тропосфере. Как правило, хребты активизируют циклоническую деятельность и вызывают увеличение облачности и осадков на наветренных склонах. Нередко они являются естественной границей между разными массами воздуха. Перемещаясь, холодный воздух растекается слоем сравнительно небольшой мощности, и хребты задерживают его распространение. Благодаря этому на Крымском и Кавказском побережьях Черного моря зимой сохраняется теплая погода.

Климат отражает .все разнообразие характера подстилающей поверхности; на его формирование влияют снег и лед, покрывающие поверхность, почвееный и растительный ее покровы и т. д.

Под влиянием подстилающей поверхности нарушается однородность климатических поясов, что проявляется в различиях климатов, формирующихся в пределах пояса, в отклонении границ последнего от широтных и в появлении климатов с незональными признаками.

Крупные различия в характере поверхности (например, распределение суши и воды) сказываются в слое атмосферы мощностью несколько тысяч метров и приводят к формированию различных климатов над большими участками поверхности — к формированию макроклиматов.

Менее крупные, местные различия характера поверхности (например, распределение лесных массивов и полей) оказывают воздействие на слой тропосферы высотой несколько сотен (300—500) метров и объясняют формирование местных климатов, проявляющихся всегда на фоне макроклиматов.

Вместо заключения.

В общем и целом все строго регламентируется набором определенных факторов, разобрав которые можно понять что влияет на формирование погоды в конкретном месте. В горах все конечно по-сложнее, так как слишком много различных факторов, которые в комбинации могут дать очень специфический результат.

Однако, наша планета является очень сложной системой, в который есть множества неизвестных, которых просчитать очень сложно. Извержение вулканов, снижение активности теплых течений, астрономические причины, антропогенный фактор и пр., могут значительно внести коррективы в глобальные климатические процессы.

Стоит отдельно упомянуть про глобальное потепление/похолодание, которые сейчас очень модно и часто вспоминается всеми при любом удобном случае. В рамках нашей жизни сейчас потепление, в рамках геологического цикла похолодание. Смотря от чего от стартовать. Хотя это тема отдельного длинного поста.

Список использованной литературы:

Неклюкова Н.П. Общее землеведение. М.: Просвещение, 1976

P.S Википедией не пользовался и вам не советую.

Источник