- Атмосферное давление.

- Измерение атмосферного давления.

- Каким бывает атмосферное давление.

- Почему сердечникам и гипертоникам зимой приходится несладко?

- Обманите погоду

- Метеорологические величины и атмосферные явления

- Содержание

- Основные метеорологические величины

- Атмосферное давление (давление воздуха)

- Барическая тенденция

- Температура

- Влажность воздуха

- Ветер

- Атмосферные или гидрометеорологические явления

- Осадки

- Явления ограниченной видимости

- Электрические явления

- Оптические явления

- Гидробиологические явления

- Неклассифицированные явления

- Антропогенные явления

- Облака

- Обледенение

- Литература

Атмосферное давление.

Атмосферное давление обуславливается весом воздуха. 1 м³ воздуха весит 1,033 кг. На каждый метр поверхности земли приходится давление воздуха силой 10033 кг. Под этим подразумевается столб воздуха высотой от уровня моря до верхних слоев атмосферы. Если сравнить его со столбом воды, то диаметр последнего имел бы высоту всего 10 метров. То есть, атмосферное давление создается собственной массой воздуха. Величина атмосферного давления на единицу площади соответствует массе воздушного столба, находящегося над нею. В результате увеличения воздуха в этом столбе происходит рост давления, а при уменьшении воздуха — падение. Нормальным атмосферным давлением считается давление воздуха при t 0°С на уровне моря на широте 45°. В этом случае атмосфера давит с силой 1,033 кг на каждый 1 см² площади земли. Масса этого воздуха уравновешивается ртутным столбиком высотой 760 мм. На этой взаимосвязи и измеряется атмосферное давление. Оно измеряется в миллиметрах ртутного столба или миллибарах(мб), а так же в гектопаскалях. 1мб = 0,75 мм рт.ст., 1 гПа = 1 мм.

Измерение атмосферного давления.

Атмосферное давление измеряется с помощью барометров. Они бывают двух типов.

1. Ртутный барометр представляет собой стеклянную трубку, которая запаяна сверху, а открытым концом погружена в металлическую чашу с ртутью. Рядом с трубкой крепится шкала, показывающая изменение давления. На ртуть действует давление воздуха, которое своим весом уравновешивает столбик ртути в стеклянной трубке. Высота ртутного столба меняется при изменении давления.

2. Металлический барометр или анероид представляет собой гофрированную металлическую коробку, которая герметично закрыта. Внутри этой коробки находится разреженный воздух. Изменение давления заставляет колебаться стенки коробки, вдавливаясь или выпячиваясь. Эти колебания системой рычагов заставляют стрелку перемещаться по шкале с делениями.

Самопишущие барометры или барографы предназначены для записи изменений атмосферного давления. Перо улавливает колебание стенок анероидной коробки и чертит линию на ленте барабана, который вращается вокруг своей оси.

Каким бывает атмосферное давление.

Атмосферное давление на земном шаре изменяется в широких пределах. Его минимальная величина — 641,3 мм рт.ст или 854 мб была зарегистрирована над Тихим океаном в урагане «Ненси», а максимальная — 815,85 мм рт.ст. или 1087 мб в Туруханске зимой.

Давление воздуха на земную поверхность изменяется с высотой. Среднее значение атмосферного давления над уровнем моря — 1013 мб или 760 мм рт.ст. Чем больше высота, тем меньше атмосферное давление, так как воздух становится все более разреженным. В нижнем слое тропосферы до высоты 10 м оно снижается на 1 мм рт.ст. на каждые 10 м или на 1 мб на каждые 8 метров. На высоте 5 км оно меньше в 2 раза, 15 км — в 8 раз, 20 км — в 18 раз.

В связи с перемещением воздуха, изменением температуры, сменой времени года атмосферное давление постоянно меняется. Дважды за сутки, утром и вечером, оно повышается и столько же раз понижается, после полуночи и после полудня. В течение года из-за холодного и уплотненного воздуха зимой атмосферное давление имеет максимальную величину, а летом — минимальную.

Атмосферное давление постоянно меняется и распределяется по поверхности земли зонально. Это происходит из-за неравномерного прогревания Солнцем земной поверхности. На изменение давления влияет перемещение воздуха. Там, где воздуха становится больше, давление высокое, а там, откуда воздух уходит — низкое. Воздух, прогревшись от поверхности, поднимается вверх и давление на поверхность понижается. На высоте воздух начинает охлаждаться, уплотняется и опускается на близлежащие холодные участки. Там возрастает атмосферное давление. Следовательно, изменение давления обуславливается перемещением воздуха в результате его нагревания и охлаждения от земной поверхности.

Атмосферное давление в экваториальной зоне постоянно понижено, а в тропических широтах — повышено. Это происходит из-за постоянно высоких температур воздуха на экваторе. Нагретый воздух поднимается и уходит в сторону тропиков. В Арктике и Антарктике поверхность земли всегда холодная, а атмосферное давление повышено. Его обуславливает воздух, который приходит из умеренных широт. В свою очередь в умеренных широтах из-за оттока воздуха формируется зона пониженного давления. Таким образом, на Земле существуют два пояса атмосферного давления — пониженный и повышенный. Пониженный на экваторе и в двух умеренных широтах. Повышенный на двух тропических и двух полярных. Они могут немного смещаться в зависимости от времени года вслед за Солнцем в сторону летнего полушария.

Полярные пояса высокого давления существуют весь год, однако, летом они сокращаются, а зимой, наоборот, расширяются. Круглый год области пониженного давления сохраняются близ Экватора и в южном полушарии в умеренных широтах. В северном полушарии все происходит по-другому. В умеренных широтах северного полушария давление над материками сильно повышается и поле низкого давления как бы «разрывается»: сохраняется оно только над океанами в виде замкнутых областей пониженного атмосферного давления — Исландского и Алеутского минимумов. Над материками, где заметно повысилось давление, образуются зимние максимумы: Азиатский (Сибирский) и Северо-Американский (Канадский). Летом поле пониженного давления в умеренных широтах северного полушария восстанавливается. При этом над Азией формируется обширная область пониженного давления. Это — Азиатский минимум.

В поясе повышенного атмосферного давления — тропиках — материки нагреваются сильнее океанов и давление над ними ниже. Из-за этого над океанами выделяют субтропические максимумы:

- Северо-Атлантический (Азорский);

- Южно-Атлантический;

- Южно-Тихоокеанский;

- Индийский.

Несмотря на крупномасштабные сезонные изменения своих показателей, пояса пониженного и повышенного атмосферного давления Земли — образования довольно устойчивые.

Источник

Почему сердечникам и гипертоникам зимой приходится несладко?

Обманите погоду

Зимой чаще, чем в любое другое время года, случаются инфаркты и инсульты

С подачи Эльдара Рязанова, написавшего стихи к песне, которая звучит в его же фильме “Служебный роман”, мы давно усвоили, что у природы нет плохой погоды. Однако у медиков свое мнение на сей счет.

Зима наиболее опасна для людей с ишемической болезнью сердца и стенокардией напряжения. Как раз в это время они пополняют ряды тех, кто перенес инфаркт. Не меньше неприятных сюрпризов может преподнести холод тем, кто страдает гипертонией, ведь зимой чаще случаются инсульты.Кстати, многие считают, что с сердцем есть проблемы, когда боли ощущаются слева, на самом деле самая опасная боль — в центре груди.

Наш организм чутко реагирует даже на малейшие погодные изменения, говорит ведущий научный сотрудник РНПЦ “Кардиология” кандидат медицинских наук Игорь Козлов:

— Зимой у нас мерзнут руки, лицо, бледнеет кожа, происходит спазм периферических сосудов, за которым следует и рефлекторное сужение сосудов внутренних органов, в частности, мозга, сердца и почек. Сердце в холодную погоду вынуждено работать более интенсивно, чтобы поддерживать нормальную температуру тела и не допускать переохлаждения. Конечно, здоровый человек может и не обратить внимания на холод. Но если здоровье хромает и сосуды сужены из-за наличия холестериновых бляшек, может развиться стенокардия напряжения, или грудная жаба.

Кардиологи не раз замечали, что с первыми проявлениями этого состояния люди нередко сталкиваются именно зимой. Они жалуются, что стоит им выйти на улицу, пройти сотню метров, как появляется боль в центре груди, возникает ощущение, будто что-то внутри зажато, хотя дома со здоровьем проблем не было. При этом маленькая передышка позволяет забыть о боли.

Худо зимой не только сердечникам. Словно не в своей тарелке ощущают себя и гипертоники, потому что холод провоцирует рост артериального давления, а оно в эту пору всегда бывает выше, чем летом. И если учесть, что зима у нас весьма специфическая — для нее характерна крайняя нестабильность погоды, — то степень риска возрастает, предупреждает Игорь Козлов.

Как же защищаться? Нужно быть внимательнее к себе — это первая рекомендация опытного кардиолога. Удастся удержать давление с помощью препаратов в рамках нормы — хорошо. А если нет? Например, на тех же дозах лекарств и при полном выполнении всех рекомендаций врача давление продолжает расти. Тогда назначенную дозу можно самостоятельно увеличить на четверть, советует ученый. Если и это не помогает, при высоком давлении нужно положить под язык таблетку каптоприла. Безрезультатно? Следует обратиться к врачу. К тому же не стоит забывать и о приеме препаратов, препятствующих образованию тромбов в сосудах, которые являются главной и непосредственной причиной инфарктов и инсультов.

Можно также попытаться обмануть погоду и заранее подготовиться к выходу на холод. Например, постоять пару минут на балконе. А оказавшись на улице, не спешите сразу по своим делам, постойте немного на свежем воздухе, чтобы организм безболезненно приспособился к перепаду температур. И только после этого двигайтесь дальше. Благодаря этой маленькой хитрости, как правило, удается избежать резкого спазма сосудов, ведь холод и физическая нагрузка могут спровоцировать развитие грудной жабы, предупреждает Игорь Козлов:

— Специфичность нашего климата зимой заключается не только в том, что температура воздуха скачет от минуса к плюсу, но и в постоянных колебаниях его влажности. Когда температура сравнительно низкая и при этом повышается влажность, мы начинаем мерзнуть быстрее. На фоне колебаний атмосферного давления увеличивается вероятность резких колебаний артериального давления, что провоцирует спазм сосудов у гипертоников, а это нередко приводит к гипертоническому кризу. К тому же, если атмосферное давление снижается, наш организм испытывает кислородное голодание, что провоцирует снижение артериального давления и слабость сердцебиения.

А что же гипотоники, как они переносят зиму? Хотя гипотонической болезни нет, таким людям при перепадах давления и изменениях погоды еще хуже, чем гипертоникам, которых у нас 30—35 процентов взрослого населения, уточняет ученый.

По мнению кардиолога, человек меньше реагирует на изменения погоды, если он физически активен. А когда погода не располагает к прогулкам на свежем воздухе, можно “нагрузить” себя дома — в комнате, которая хорошо проветрена.

Но, увы, зимой у большинства из нас физическая активность практически на нуле. Мы мало двигаемся, даже пару остановок ленимся пройти пешком, едем на общественном транспорте. Те, кому не нужно идти на работу, остаются дома. И тоже засиживаются. Появился даже термин “доместикация”, который применим к образу жизни людей, не желающих выходить из дома, что, естественно, неблагоприятно сказывается на сердце и сосудах.

Еще один минус зимы — короткий световой день, который обедняет наш организм, лишая важного витамина D. Естественно, это не лучшим образом отражается на нашем здоровьем и, в частности, сердце. Если в организме снижается количество витамина D, уменьшается и сила сердечных сокращений.

Ученые провели такой эксперимент. Наряду со стандартным лечением хронической сердечной недостаточности зимой назначили одной группе пациентов витамин D, а другой — плацебо. В первой группе физическая выносливость и работоспособность была выше, чем во второй.

Ученые призывают изменить зимний рацион. Советуют реже употреблять калорийную пищу, чаще — овощи и фрукты. Ведь сочетание жирной еды с малоподвижным образом жизни приводит к увеличению веса, что еще больше ухудшает течение сердечно-сосудистых заболеваний у хронических больных и повышает риск их развития у здоровых людей.

Источник

Метеорологические величины и атмосферные явления

Содержание

В атмосфере происходят многообразные физические процессы. Они непрерывно изменяют её состояние. Состояние атмосферы в прилегающем к земной поверхности слое, тропосфере, называют погодой. Различные характеристики погоды носят название метеорологических величин.

Метеорологическими величинами являются:

- атмосферное давление, температура воздуха, а также его плотность и влажность;

- скорость и направление ветра;

- количество, высота и толщина облаков;

- интенсивность осадков;

- метеорологическая дальность видимости и некоторые другие характеристики состояния атмосферы, в том числе, наблюдаемые в атмосфере метеорологические явления.

Их число достаточно велико и оно непрерывно увеличивается по мере уточнения требований, предъявляемых к метеорологическим наблюдениям.

Метеорологические наблюдения для оценки характера погоды в конкретном пункте — это измерения и качественные оценки метеорологических величин.

Наблюдения за гидрометеорологическими явлениями предполагают их визуальную оценку: вид гидрометеорологического явления, характер его проявления, для некоторых явлений — интенсивность.

Количественные и качественные характеристики погоды или состояния атмосферы получают в результате стандартных наблюдений от различных источников государственной наблюдательной сети.

Наблюдательная сеть — это система стационарных и подвижных пунктов наблюдений, в том числе постов, станций, центров, бюро и т. д., предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей природной среде.

Результаты определений, измерений или визуальных оценок характеристик погоды фиксируются в соответствии с требованиями по выполнению наблюдений на гидрометеорологических станциях и постах.

Гидрометеорологические наблюдения, производимые штурманским составом на морских судах, представляют собой комплекс измерений и наблюдений за состоянием погоды и поверхности моря (океана). Эти наблюдения дополнительно учитывают значения и характеристики действительного и кажущегося ветра, ветровых волн и зыби, обледенения судна и присутствие морского льда. Они являются существенным дополнением к гидрометеорологической информации, собираемой с наземных метеорологических, аэрологических, гидрологических станций и постов, а также метеорологических спутников Земли о метеорологических величинах и атмосферных явлениях.

Основные метеорологические величины

Давление, температура и влажность воздуха являются главными физическими показателями свойств атмосферы. Взаимодействие между этими тремя параметрами в значительной степени определяет поведение атмосферы. Особое значение для мореплавания имеет также ветер. От его воздействия на судно, так же, как и от волнения, зависит курс и скорость плавания на морских путях, возможность стоянки судна на якоре, на рейде или точно в точке. Под воздействием ветра перемещаются также атмосферные или гидрометеорологические явления над водной поверхностью и, в том числе благодаря этому, меняется погода.

Атмосферное давление (давление воздуха)

Атмосферное давление — это давление производимое атмосферой на находящиеся в ней предметы и на земную поверхность.

Давление воздуха может быть выражено в различных единицах.

В качестве основной единицы измерения атмосферного давления принимают миллибар и паскаль, причём 1 мбар = 100 Па = 10 3 дин.

На практике давление обычно измеряется высотой столба ртути в барометре, выраженной в миллиметрах (мм рт. ст., mm Hg).

Применительно к деятельности морского флота чаще используется единица давления миллибар (мбар), хотя постепенно переходят к гектопаскалю (гПа). Другие хорошо известные единицы измерения атмосферного давления — дюймы и миллиметры ртутного столба.

За нормальное атмосферное давление принимают давление, которое уравновешивается весом ртутного столба высотой 760 мм с основанием 1 см 2 при температуре 0 ºC на широте 45º и на уровне моря, где ускорение свободного падения g0 = 980,665 cм/с 2 . Давление 760 мм рт. ст. = 1 013 250 дин/см 2 = 1013,25 мб = 1013,25 Па.

Барическая тенденция

Барическая тенденция оценивается как величина, характеризующая изменение атмосферного давления на уровне станции за последние три часа наблюдений. Она описывается двумя параметрами — величиной и её характеристикой.

Величина (ΔР) отражает количественное изменение атмосферного давления за 3 часа (гПа/3 ч).

Характеристика описывает качественное изменение атмосферного давления, отмеченное на ленте барографа за эти же три часа.

На судах величина барической тенденции ΔР определяется как разность значений атмосферного давления на уровне моря Р0 в сроки наблюдений t и t−3 ч (3 часа назад), с точностью до 0,1 гПа:

Температура

Температура воздуха — характеристика теплового состояния атмосферы, обусловленная кинетической энергией движения молекул газа, входящих в состав воздуха. Выражается в градусах.

1. Температура воздуха, воды или льда обычно выражается по стоградусной шкале Цельсия (t ºC) с точностью 0,1 ºC:

- ноль градусов по этой шкале соответствует температуре таяния льда при нормальном атмосферном давлении;

- сто градусов по этой шкале — температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении;

- при положительных значениях температуры она фиксируется в диапазоне положительных значений величины 0º + 100 ºC;

- при отрицательных значениях температуры — соответственно со знаком минус −0 ºC и ниже.

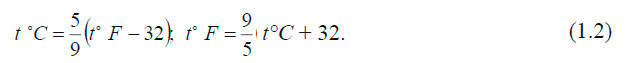

2. В ряде стран имеет распространение шкала Фаренгейта (точка таяния льда 32 ºF, а число градусов на шкале n = 180º).

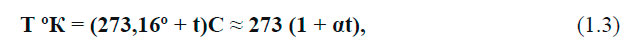

3. В теоретических расчётах часто применяется абсолютная шкала температур Кельвина (Т ºК).

где α — коэффициент объёмного расширения газа, равный 1/273 = 0,003667.

- точка таяния льда (0 ºC) соответствует по этой шкале 273 ºК, а точка кипения воды (100 ºC) будет составлять соответственно 373 ºК.

Влажность воздуха

Влажность воздуха — характеристика атмосферы, отражающая степень насыщения воздуха водяным паром. Водяной пар непрерывно поступает в атмосферу в результате круговорота воды в природе. При этом в разных местах и в разное время он поступает в различных количествах.

Процентное содержание водяного пара во влажном воздухе у земной поверхности в среднем от 0,2 % в полярных широтах до 2,5 % у экватора. В отдельных случаях содержание водяного пара колеблется от нуля до 4 %.

Водяной пар, как всякий газ, обладает упругостью (давлением). Оно выражается в тех же единицах, что и давление воздуха и всех его составных частей, т. е. в гектопаскалях (миллибарах). В международной системе единиц (СИ) основной единицей давления служит паскаль (1 Па = 1 Н/м 2 ; 1 гПа = 10 2 Па).

Давление водяного пара у земной поверхности изменяется от сотых долей гектопаскаля (при очень низких температурах воздуха зимой) до 35 гПа и более (у экватора).

Влажность воздуха оценивается такими величинами, как парциальное давление и давление насыщенного водяного пара, дефицит насыщения, относительная влажность воздуха и точка росы.

Эти характеристики влажности воздуха описываются следующим образом:

- Абсолютная влажность (а) — количество (масса) водяного пара, содержащегося в единице объёма. Она измеряется в граммах на 1 м 3 .

- Упругость водяного пара (е) или парциальное давление водяного пара выражается, как и упругость воздуха, в миллибарах (гектопаскалях) или миллиметрах ртутного столба.

- Относительная влажность (f) — отношение упругости водяного пара (е) , содержащегося в рассматриваемом воздухе, к упругости (Е) насыщенного пара при той же температуре. Она выражается в процентах:

Дефицит влажности (d) — разность между упругостью Е и е, т. е.

В атмосфере может возникать состояние насыщения водяного пара. В таком состоянии водяной пар содержится в воздухе в количестве, предельно возможном при данной температуре.

Давление водяного пара в состоянии насыщения называют давлением насыщенного водяного пара. Например, при температуре 0 ºC давление насыщенного пара может быть равно 6,1 гПа.

Если воздух содержит водяного пара меньше, чем нужно для насыщения его при данной температуре, то можно определить, насколько воздух близок к состоянию насыщения. Для этого вычисляют относительную влажность.

Относительная влажность воздуха может принимать все значения, от нуля в случае сухого воздуха (е = 0) до 100 % для состояния насыщения (е = Е).

Ветер

Океанские суда строятся с таким расчётом, чтобы выдерживать значительную силу ветра, а также обусловленных этим воздействием волн и штормов.

Ветер усиливает килевую и бортовую качку. При стоянке на рейде на якоре резкие повороты и порывы ветра могут вызвать необходимость регулировки якорных цепей.

Направление ветра представляет собой важный элемент для мореплавания, поскольку оно определяет или отклоняет положение судна относительно установленного курса движения и вызывает дрейф судна в направлении воздействия.

Ветер (истинный ветер) представляет собой горизонтальное движение воздушных частиц относительно земной поверхности (суши и Мирового океана). Это векторная величина. Она описывается двумя параметрами — скоростью и направлением.

Скорость ветра — скорость, с которой перемещаются воздушные частицы над морем (океаном). Значение скорости выражается в метрах в секунду (м/с), километрах в час (км/ч), узлах (уз).

Направление ветра — это то направление, откуда перемещаются воздушные частицы (откуда дует ветер). Оно определяется углом между географическим меридианом и направлением на точку горизонта, откуда дует ветер. Значение направления ветра выражается в градусах (от 0º до 360º) или румбах при визуальной оценке направления ветра. Оценка направления в румбах может быть представлена по 8-румбовой (или 16-румбовой) системе или градации направления — северный, северо-восточный, восточный, юго-восточный, южный, юго-западный, западный, северо-западный и т. д. Направление в градусах и румбах отсчитывается от плоскости меридиана по ходу часовой стрелки.

Во время движения судна дующий над морем истинный ветер геометрически складывается с курсовым ветром, скорость которого равна скорости судна, а направление — курсу судна.

Перемещение воздуха относительно судна во время его движения, проявляющееся в результате такого сложения, принято называть кажущимся ветром.

Кажущийся ветер, как и истинный, является векторной величиной, которая характеризуется также скоростью и величиной, а выражается в тех же единицах, что и параметры истинного ветра. Однако направление кажущегося ветра определяется либо по отношению курса судна (определяется курсовой угол кажущегося ветра), если направление ветра определяется с помощью прибора, либо по отношению к географическому меридиану, если направление определяется по компасу.

Скорость и направление истинного ветра меняются непрерывно. Параметры движения судна также недостаточно устойчивы. Соответственно непостоянны во времени и параметры кажущегося ветра. По этим причинам на практике при наблюдениях за ветром на судне скорость и направление определяются как средние значения (осредняются) за определённый промежуток времени (не менее 100 секунд).

Если судно лежит в дрейфе или стоит на якоре, то определяемые на нём скорость и направление ветра будут соответствовать скорости и направлению истинного ветра.

Атмосферные или гидрометеорологические явления

Наблюдения за гидрометеорологическими явлениями производятся постоянно с целью оценки состояния погоды в основной срок наблюдения (или в течение последнего часа), а также между сроками наблюдений (прошедшая погода).

Классификация и описание гидрометеорологических явлений устанавливает необходимые признаки и характеристики каждого из них. В зависимости от особенностей проявления физических процессов в атмосфере атмосферные явления подразделяются на осадки, явления ограниченной видимости, электрические явления, оптические явления, гидробиологические явления, неклассифицированные явления и антропогенные явления, а также облака, лёд в море и обледенение.

Осадки

Осадки, выпадающие на поверхность моря (океана):

- дождь, ливневой дождь;

- морось;

- снег, снежные зёрна;

- ливневой снег;

- снежная и ледяная крупа;

- град и другие твёрдые осадки.

Осадки, образующиеся на поверхности предметов в море (океане):

Явления ограниченной видимости

- сплошной, при котором в воздухе ощущается сырость, а неба не видно;

- просвечивающий, через который просвечивается небо, могут быть видны звёзды, диск Солнца или Луны;

- стелющийся (приводный), который образуется над морем в приводном слое;

- ледяной, состоящий из ледяных кристаллов, который образуется при сильных морозах и большой влажности воздуха;

- туман на расстоянии, наблюдающийся на удалении от судна.

Дымка — сильно разряженный туман.

Парение моря (озера, реки) — невысокий туман, иногда очень плотный над незамёрзшим морем, озером, рекой в виде клубов пара при большой разнице температур воды и воздуха (разновидность тумана на расстоянии).

- пыль, взвешенная в воздухе;

- пыльная, песчаная буря;

- мгла.

Электрические явления

- гроза — электрические разряды в атмосфере;

- зарница — световое явление;

- полярное сияние (сполохи) — свечение верхних слоёв атмосферы.

Оптические явления

Гидробиологические явления

- свечение моря;

- цветение моря;

- водоросли.

Неклассифицированные явления

- шквал — резкое увеличение скорости ветра на 8 м/с и более за промежуток времени не более 2 мин.; в большинстве случаев шквалы связаны с кучево-дождевыми (грозовыми) облаками и наблюдаются на фоне выпадения ливневых осадков;

- вихрь — особые условия ветрового режима с вертикальной осью при большой неустойчивости атмосферной стратификации, в случае, сходном с циклонической циркуляцией, однако миниатюрных размеров — малые вихри;

- смерч — сильный вихрь, который образуется под хорошо развитым кучево-дождевым облаком. Обычно возникает в передней части грозового облака. Смерчи — это крупные вихри, которые образуются над морем, в случаях проявления этих вихрей над сушей они называются тромбами (торнадо).

Антропогенные явления

- нефтяные пятна;

- плёнка нефтепродуктов.

Характер проявления гидрометеорологических явлений предполагает определение интенсивности явлений.

При определении интенсивности явлений руководствуются следующими рекомендациями:

- интенсивность не определяется для шквала, вихря, смерча, ледяных игл, полярного сияния, миража, зарницы;

- для оценки интенсивности дымки используют две градации — слабая и умеренная;

- для оценки интенсивности метели используют наблюдения за метеорологической дальностью видимости и скоростью ветра — метель сильная, метель умеренная, метель слабая;

- при возникновении тумана важно определить его вид, степень его прозрачности, мощность туманного слоя по вертикали и характер изменения состояния тумана со временем (туман ослаб, без заметного изменения, усиливается);

- при выпадении жидких и твёрдых осадков важно определить, какие же виды осадков и соответствующие им явления наблюдаются (дождь, град, дождь со снегом и т. д.), характер их выпадения (продолжительные или кратковременные, непрерывные или с перерывами) и интенсивность;

- наблюдения за свечением моря следует производить с наиболее затемнённой части судна над участком моря;

- густота нефтяных пятен — степень покрытия обозреваемой водной поверхности нефтяной плёнкой — оценивается по 10-балльной шкале, а интенсивность (мощность слоя нефтяного пятна) — по 5-балльной шкале.

Облака

Облака как явления погоды представляют собой системы взвешенных в атмосфере частиц воды в жидко-капельном и/или твёрдом (кристаллическом) состоянии, которые являются продуктами конденсации или сублимации водяного пара в атмосфере.

Облака классифицируются по основным формам, объединяемые между собой по сходным внешним признакам и структуре. Количество облаков оценивается по 10-балльной шкале в баллах или по 8-балльной шкале в октах.

Лёд в море делится на морской (при замерзании морской воды) и материковый (айсберги и их обломки). Основными его характеристиками являются сплочённость или распределение по площади, возрастные характеристики, мера сжатия льда, а для льда материкового происхождения отдельно подсчитываются айсберги и их обломки с указанием пеленга на них.

По проходимости морской лёд подразделяется на легкопроходимый лёд, труднопроходимый лёд и труднопроходимый лёд в условиях сжатия.

Обледенение

Обледенение судна — это характеристика появления льда на различных частях судна при отрицательной температуре воздуха вследствие замерзания морской воды или её брызг, попадающих на различные части корпуса и надстройки судна. Обледенение судна является чрезвычайно опасным явлением для мореплавания.

Пространственные представления метеорологических величин и атмосферных явлений оцениваются с помощью полей метеовеличин (метеорологических полей).

Различают непрерывные метеорологические поля (давления, температуры и влажности воздуха, ветра) и дискретные (поля облачности, осадков и атмосферных явлений).

Вопросы для контроля

- Что характеризуют метеорологические величины?

- Какие метеорологические величины являются главными физическими показателями свойств атмосферы?

- Какими величинами оценивается влажность воздуха?

- В каких единицах может быть выражено давление воздуха?

- По какому признаку атмосферу делят на гомосферу и гетеросферу?

Литература

Гидрометеорологическое Обеспечение Мореплавания — Глухов В.Г., Гордиенко А.И., Шаронов А.Ю., Шматков В.А. [2014]

Источник