- Будни подпольной войны: как жили партизаны

- Где партизанам приходилось жить?

- Как партизаны добывали провизию?

- Что готовили партизаны?

- Как партизаны одевались?

- Как партизаны оказывали первую медицинскую помощь?

- ЭКСПЕДИЦИЯ. Партизан из отряда Машерова — о быте народных мстителей и сожженных нацистами деревнях

Будни подпольной войны: как жили партизаны

|

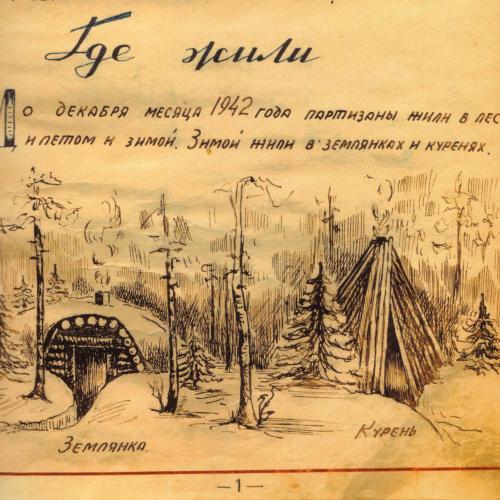

Где партизанам приходилось жить?

Главным образом, партизанам приходилось укрываться в лесах. Наиболее безопасными для проживания были густые, еловые или смешанные массивы: такие хорошо скрывали огонь от костров и полностью загораживали места стоянок от чужих глаз. Важно было наличие водоема вблизи стоянки. Партизаны жили в простых землянках, используя самодельные светильники из жира. Временами, скрываясь от немецких облав, бойцам приходилось постоянно менять своё месторасположение и ночевать прямо под открытым небом. Зимой, чтобы не замерзнуть, они ложились прямо на кострища, накидав сверху больших еловых веток. Такой нехитрый способ помогал бойцам сохранить тепло. А летом были другие напасти — комары и проливные дожди. Но и здесь смекалистые советские ребята нашли выход — они строили шалаши!

|

Как партизаны добывали провизию?

Остро стоял вопрос добычи пропитания для партизан: немцы угоняли скот, изымали еду у местного населения. Пока партизанское движение было неокрепшим, возможности отбивать провизию в немецких гарнизонах не было, да и мирное население оставлять без продуктов было недальновидно и откровенно жестоко. Но выход был найден: партийное руководство страны постановило изымать продукты и скот у предателей родины (полицаев, бургомистров и т.д.). Позже партизаны начали захватывать продукты у войск Вермахта, проводя для этого военные операции, а также сами выращивать зерновые культуры и картошку. К тому же и местные жители старались помогать своим: с 1943 года начался добровольный сбор продуктов, но потребности отрядов они не покрывали.

«Даже в самый тяжелый период партизанской жизни, в холодную зимнюю пору, во время боев и блокировок, когда частенько выгоняли из землянок и приходилось жить на снегу без огонька, когда холод пробирал до костей и людям было не до песен и танцев – внезапно вырывается весельчак, подает команду, — шире круг! – и так лихо отплясывал, что глядя на него, становилось жарко. За этим весельчаком в танцы втягивались и другие партизаны, и в глухую зимнюю ночь, в лесу, на снегу происходили групповые танцы, а от них становилось и веселее, и теплее».

|

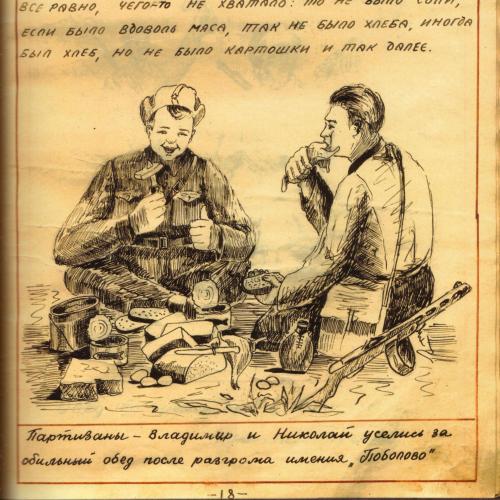

Что готовили партизаны?

Основным продуктом в рационе бойцов была картошка. Когда удавалось достать муки, пекли из неё лепешки, ведь хлеба практически не было. Овощи тоже были редкостью, а вот мяса было в достатке, особенно после того, как скот и птицу стали отбирать у немцев. Пару коров держали постоянно, обеспечивая отряд молоком. Летом собирали грибы и ягоды. Ели партизаны не чаще двух раз в день. Пищу готовили, в чём приходилось: в дело шли большие котлы, молочные бидоны, ведра и котелки. Лепешки пекли в самодельных печках, а некоторые умельцы прямо на лопатах! Продукты прятали в лесу или в соседних деревнях у крестьян, мясо зимой замораживали, а летом солили в бочках.

|

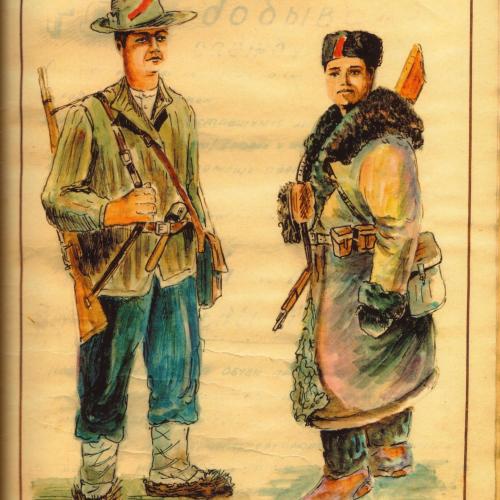

Как партизаны одевались?

Единой униформы, конечно, не было. Одевались партизаны, как могли: встречались бойцы и в военной форме, и в самой разнообразной гражданской одежде, то же было и с обувью. Кому-то даже удавалось раздобыть немецкую форму, её тоже носили. Мирные жители, помимо продуктов, приносили также одежду и обувь. Бывало, что партизаны шили одежду сами, не говоря уже о ремонте. Для этого в отряде были свои мастера и умельцы. Необходимой вещью в экипировке партизана были часы. Ведь без синхронизации времени никакую операцию провести невозможно. Часто ребятам приходилось снимать часы с убитых немцев.

«Грозной силой стали лесные солдаты. Со страхом и ненавистью косились захватчики на партизанские леса, пытались их прочесывать, но мы забирались в самые непроходимые болота, проваливались в густую, тягучую грязь по колено, по пояс, выбирались, хватаясь за ближайшие ветки. Палками находили дно. Казалось, выжить долго в таком напряжении невозможно. В тылу мы продвигались с опаской, потаенными тропами, часто брали проводников из местных жителей. Они показывали, где лучше перейти брод или железную дорогу, чтобы остаться незамеченными. Подсказывали, где поставить мину, взять лодку для переправы, а где убрать ненавистных предателей Родины».

|

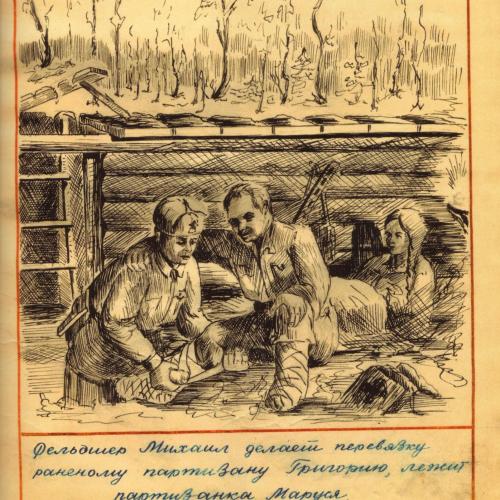

Как партизаны оказывали первую медицинскую помощь?

Лечение раненых и больных бойцов в условиях лесного лагеря было явлением довольно проблематичным. Часто не хватало медикаментов, грамотных врачей, не говоря уже об элементарной гигиене. И если легкораненого партизана можно было оставить в отряде, то серьезно пострадавших бойцов отправляли в специально создаваемые для этого лесные лазареты, представлявшие из себя, как правило, землянки. Реже оставляли на лечение в деревнях, поскольку существовал риск внезапной облавы нацистов. Советское правительство, начиная с 1942 года, пыталось помогать партизанам, в частности, эвакуируя раненых и оказывая им медицинскую помощь в военных госпиталях.

В материале использованы изображения из книги «Быт рогачевских партизан»

Источник

ЭКСПЕДИЦИЯ. Партизан из отряда Машерова — о быте народных мстителей и сожженных нацистами деревнях

Где изначально планировали создать мемориальный комплекс, равный «Хатыни», что скрывается за романтическим названием «Зимнее волшебство» и о чем рассказал последний из бойцов отряда, которым командовал Машеров? Об этом — в репортаже корреспондентов агентства «Минск-Новости».

Константин Николаевич Полевечко родился в 1926 году. Когда парню исполнилось 17 лет, его старший брат, который уже партизанил, замолвил за него словечко перед командиром. Вскоре Костя стал бойцом отряда имени Щорса, возглавляемого Петром Машеровым. Мы встретились с ветераном в Россонах у здания Музея боевого содружества.

— Журналисты? — уточнил Константин Николаевич. — А из какой газеты?

— Нам в райисполкоме рассказали, что вы последний из отряда Машерова. Доводилось с ним встречаться? — начали налаживать диалог.

В ответ дедушка сильнее оперся на трость, чтобы не упасть со смеху. Если учесть, что в отряде насчитывалось несколько десятков человек, то это как спрашивать у кого-нибудь из игроков «Барселоны», правда ли, что ему пасовал сам Месси.

— Я ж с ним из одного котелка хлебал. Машеров, он… — ветеран замялся, подбирая правильное слово. — Он человек был настоящий.

И стало ясно, что такая характеристика, которую дал много повидавший и переживший на своем веку 91-летний старик, — высшая оценка.

Чтобы как-то реабилитироваться за свой нелепый вопрос, предложили ветерану поехать на место, где в 1943 году располагался штаб партизанской бригады имени Рокоссовского, в составе которой действовал отряд имени Щорса, возглавляемый Машеровым. Местный лесхоз восстановил там четыре землянки и столовую с кострищем, сделав музей партизанского быта.

Путь наш пролегал через деревню Ровное Поле, которая от Россон километрах в 30. Проехали мимо нескольких обветшавших домов. Ветеран с грустью произнес: «Хорошая деревня была раньше, а сейчас пустая».

На выезде из села — монумент в честь действовавшей здесь с 1942 по 1943 год бригады имени Рокоссовского.

— В основании памятника — капсула с запиской будущему поколению с призывом беречь мир. Вскрыть должны в 2045 году, — пояснил Константин Николаевич.

Вспомнят ли об этом послании потомкам без малого через 30 лет?

Еще несколько километров пришлось преодолевать по лесной дороге. Автомобиль периодически терся днищем о землю.

— В дождливую погоду здесь и вовсе не проехать, — сказал водитель.

После двадцатиминутной тряски по колдобинам прибыли на место, к озеру Деражное. На высоком берегу среди высоченных сосен спрятались четыре восстановленные землянки, украшенные вырезанными из дерева указателями: «Штабная», «Жилая», «Оружейная» и «Баня».

И тут же, под навесом на деревянном помосте, стол и несколько лавок — партизанская столовая. Рядом кострище. Судя по пеплу, оно востребовано и по сей день. Только уже не народными мстителями, а туристами.

— Сюда привозят экскурсии, заезжают рыбаки, охотники, — пояснил наш экскурсовод, старший научный сотрудник Музея боевого содружества Сергей Соловьев.

Когда в 2005-м лагерь восстанавливали, консультировались с Константином Полевечко и с его еще здравствовавшими тогда товарищами по оружию. Всего здесь размещалось 7 землянок. Несмотря на то что 3 из них не восстановили, бывший партизан безошибочно указал, где они находились. Сейчас там заросшие мхом и травой ямы.

Знакомые места будто напитали ветерана энергией, он выпрямился и уверенно зашагал по вымощенной деревянными досками тропе:

— Здесь только штаб бригады стоял. Остальные отряды занимали позиции на подступах к нему, чтобы при необходимости держать оборону. Тут мы часто задания разные получали.

Подойдя к воссозданной землянке с табличкой «Оружейная», ветеран удовлетворенно произнес:

— Она действительно тут была. Оружие здесь чинили.

Заглянув в жилую землянку, где из мебели увидели лишь пару широких лавок, поинтересовались у ветерана, как партизаны выживали в лесу в холодную пору. Все-таки зимы первой половины 1940-х выдались и морозными, и снежными.

— Мы не жили здесь постоянно, обычно располагались по хатам в деревнях. Здесь укрывались лишь на время от полицаев и карателей. Было не холодно: в землянку набивались по 12-13 человек, растапливали печку, — вспоминал ветеран. — Дымоходы были так хитро сконструированы, что дым быстро рассеивался. А как же! Маскировка. Чтобы с самолетов нас не засекли.

Тропа, проходящая через весь лагерь, ведет прямо к берегу небольшого озера. Партизаны, большинство из которых местные, выбирали точку для расположения лагеря со знанием дела. Высокий берег — значит, сухая землянка. Озеро — вода и рыба.

Места эти дикие и прекрасные. Мы даже немного пофантазировали: если бы нашелся инвестор и вложил в музей немного денег, если бы тут сделали места для ночлега, предоставили возможность попариться в бане и отведать у костра партизанской ухи, наверняка такой объект был бы востребован туристами. Пока же сюда приезжают лишь делегации, забредают журналисты, здесь отдыхают любители походов и бродят любители любителей походов — медведи.

— Как раз недавно видели на другом берегу озера одного косолапого. Места здесь глухие, заповедные, и пока хватает всякой живности. А грибы и ягоды хоть косой коси, — дополнил Сергей Соловьев.

На обратном пути остановились у мемориала деревне Велье. Здесь зимой 1943-го каратели заживо сожгли 74 человека.

— Гитлеровцы, понимая, что из Россонского района исходит серьезная угроза тылам их войск, стоявших у стен Ленинграда, предприняли крупную карательную операцию под кодовым названием «Зимнее волшебство», — продолжил делиться знаниями Сергей Соловьев.

Почему-то именно в Белоруссии оккупантов тянуло на такие поэтические названия операций против партизан, как «Волшебная флейта», «Майская гроза», «Теплый ветер»…

В «Зимнем волшебстве» задействовали 20-тысячную группировку. В ее составе было и карательное подразделение СС Оскара Дирлевангера. Это его головорезы «прославились» в Хатыни. Только в Россонском районе нацисты уничтожили 109 деревень. Велье — одна из них.

Сейчас здесь скромный обелиск и пять мемориальных плит с фамилиями. Читаем: «Морозов, Морозова, Морозова… Клочков, Клочкова, Клочкова…» Целые семьи. От мала до велика.

Этот памятник жертвам нацизма создал Леонид Левин. Несколько лет назад в интервью нашему журналисту знаменитый архитектор вспоминал: «После церемонии открытия памятника партизанам, воевавшим в Россонах, Петр Миронович попросил нас увековечить трагедию деревни Велье. Проектное предложение, которое мы сделали, его поразило. Он предложил реализовать идею в другом месте, ближе к столице. Выбрали Хатынь».

В Велье же установили скромный памятник.

…Наше двухдневное путешествие закончилось в Россонах у того самого памятника партизанам и подпольщикам, который спроектировал Левин.

Скромный, без пафоса и архитектурных излишеств. Поэтому, возможно, и впечатляет больше других. Он, пожалуй, главный символ маленького тихого городка на окраине Беларуси, вблизи границ с Латвией и Россией. Несмотря на все барьеры и изменившееся отношение к некогда общей истории, оставшиеся в живых ветераны, их дети и внуки до сих пор каждый год встречаются у границы с Латвией. Передают через пограничников друг другу цветы и потом вместе поют песни военных лет. Увы, белорусы с россиянами с одной стороны границы, латыши и литовцы — с другой. Но главное, что они слышат друг друга.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала сотрудников Россонского райисполкома и Музея боевого содружества.

Материал подготовили Евгений Олейник и Михаил Михайлов

Источник