- Бурение скважин во льдах

- Страницы работы

- Фрагмент текста работы

- Зачем российские учёные пробурили самую глубокую скважину в Антарктиде

- Зачем российские учёные пробурили самую глубокую скважину в Антарктиде

- Кто открыл Антарктиду, и какие тайны она хранит

- Ледниковый покров

- Технология бурения

- Научные результаты и перспективы использования технологии

Бурение скважин во льдах

Страницы работы

Фрагмент текста работы

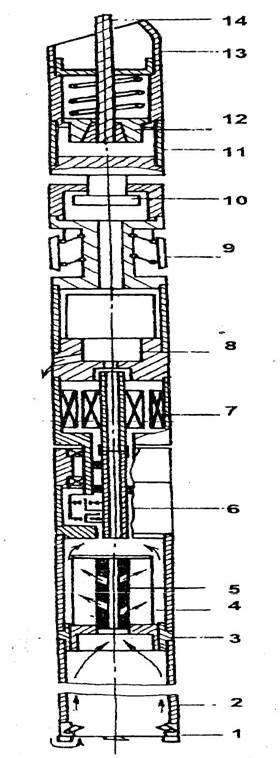

Отечественными учеными на основе более чем 30 лет опыта показано, что в настоящее время наиболее совершенным является способ глубокого бурения колонковыми электромеханическими снарядами на грузонесущем кабеле, в частности, типа КЭМС, с помощью которого на российской станции Восток в Антарктиде пройдена скважина 5Г рекордной глубины 3623 м.

В настоящее время все более широко при бурении глубоких скважин в ледниках применяют механические колонковые снаряды вращательного типа на грузонесущем кабеле. С их помощью можно преодолеть ледниковую толщу и внедриться в горную породу ложу

Колонковый электромеханический снаряд КЭМС-112 (132)

2 – колонковая труба

3 – шламообменник с переходным ниппелем

4 – фильтр съемный

5 – внутренняя перфорированная труба

7 – погружной электродвигатель

8 – отсек с насосом

9 – распорное устройство

10 – ударное устройство

12 – замок кабельный

13 – шламовая труба

14 – кабель грузонесущий

Для управления снарядом используются система телеметрической связи, работающая при -70°С и Р=40МПа.

Совершенствуется и технология бурения. В верхней части скважины устанавливается обсадная колонна из пластиковых труб (120м) для перекрытия проницаемой зоны снежно-фирновых отложений, что позволило поднять уровень жидкости в скважине.

Бурение механическим способом в скважине 5Г было начато с глубины 2775м в конце февраля 1995г. Работы проводились только в сезонные периоды (декабрь-январь). На бурение приходился 1 месяц (150-200м).

В 2005г. глубина скважины была 3623м, почти на 600м больше всех ранее пробуренных скважин американцами и датчанами.

Анализ результатов указывал на четкую связь между результатами бурения и изменяющимися с глубиной свойствами льда. Постепенно изменялась макроструктура льда. В верхней части ледника кристаллы льда мелкие, на глубине 3500м – очень крупные. Керны, поднимаемые с этих глубин, состояли из 1-2 кристаллов длиной более 1м. Вывод: с глубиной изменяются процессы разрушения льда и образования шлама. Под действием повышающегося давления лед из хрупкого тела превращается в вязко-пластичное, снимаемая стружка не дробится и закупоривает каналы, по которым выносится шлам.

Большой интерес ученых всего мира вызвало то, что под станцией Восток было обнаружено подледниковое озеро. Бурение было остановлено для точного определения расстояния до поверхности озера (примерно в 130м выше его границы) и разработки экологически чистой технологии его вскрытия.

К сожалению, информация о дальнейшей судьбе скважины на настоящий момент отсутствует.

Всего электротепловым и электромеханическим способом пройдено с отбором ледяного керна более 18 тыс. м.

Недостатком устройства является неэффективная конструкция шламосборника снаряда, в котором отсутствует внутренняя перфорированная труба с центральным каналом, необходимым для обхода отфильтрованной жидкостью участков фильтра, заполненных шламом. Прохождение потока жидкости в фильтровом отсеке только по кольцевому зазору между внутренней стенкой шламовой трубы и наружному диаметру фильтра является причиной возникновения гидравлических сопротивлений при работе бурового снаряда на забое.

3.2. Промывочная жидкость

При бурении скважин во льдах распространение получили три типа органических жидкостей:

углеводородные жидкости, содержащие различного рода утяжелители;

водные растворы спиртов;

сложные эфиры (рис)

Бурение в породах, имеющих отрицательную температуру, осуществляется с использованием обычного бурового оборудования, применяемого при бурении скважин с продувкой твердосплавным (коронка буровая твердосплавная), алмазным (алмазная коронка) и шарошечным (долото шарошечное) ПРИ

При бурении мерзлых пород IV—V категорий по буримости сцементированных льдом рекомендуется пониженная частота вращения (60—70 об/мин), осевая нагрузка незначительной величины (200—500 даН) и скорость восходящего потока сжатого воздуха в пределах 12—13 м/с, имеющего температуру ниже температуры мерзлых пород.

Бурение в трещиноватых льдистых породах скального типа V —VI категорий по буримости успешно осуществляют твердосплавными буровыми коронками типа СМ-4, СМ-5, СМ-6. Буровой снаряд при этом оснащают двумя расширителями-центраторами, обеспечивающими образование большого зазора между БС и стенкой скважины. При этом снижается вероятность искривления скважин. Параметры режима бурения такие же, что и при бурении в льдистых породах IV —V категорий по буримости. Углубка за рейс достигает 3—4 м.

Бурение в мерзлых сухих породах VII —VIII категорий по буримости осуществляют буровыми твердосплавными коронками соответствующих этим породам типов (СМ-4, СТ-2 и др.). Достигаемая при этом механическая скорость в 2—3 раза превышает скорость бурения с промывкой. Рациональная осевая нагрузка при бурении в таких условиях на твердосплавную коронку диаметром 91 мм составляет 800—1000 даН, частота вращения 200—300 об/мин при скорости восходящего потока 10-12 м/с.

В заключении следует отметить, что в бурении во льдах наиболее совершенным является способ глубокого бурения колонковыми электромеханическими снарядами на грузонесущем кабеле, в частности, типа КЭМС

Источник

Зачем российские учёные пробурили самую глубокую скважину в Антарктиде

Зачем российские учёные пробурили самую глубокую скважину в Антарктиде

В 2020 году исполнилось 200 лет с момента открытия Антарктиды русскими моряками. Два века, которые минули с начала освоения шестого континента человеком, прошли под знаком острого соперничества государств, желавших закрепить за собой право собственности на эту занесённую снегом землю. Впрочем, можно вспомнить и примеры успешного сотрудничества, которые позволили, например, установить цикличность изменения климата на Земле. «Форпост» решил выяснить, каким образом учёным удалось это сделать, и действительно ли российская наука остаётся лидером в полярных исследованиях.

Кто открыл Антарктиду, и какие тайны она хранит

Русские корабли «Восток» и «Мирный» под предводительством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева приблизились к шельфовым льдам самого южного материка планеты 28 января 1820 года. Спустя несколько дней туда приплыли и иностранцы, что дало им основания оспаривать у нас пальму первенства. Впрочем, долгое время, вплоть до середины ХХ века выяснение того, чья же нога на самом деле первой ступила на льды Антарктиды, шло в вялотекущем режиме.

Всё изменилось в 1948 году, когда США инициировали работу по созданию международного правового режима управления этим регионом. Советский Союз к диалогу приглашен не был, но твёрдо заявил о том, что поделить континент без его участия не удастся. Для того чтобы продемонстрировать Западу свою решимость, СССР впоследствии открыл там около двадцати научных баз – так много не могла себе позволить ни одна другая держава.

Некоторые из них действуют до сих пор. Например, станция «Восток», расположенная в одном из наиболее холодных мест на планете. В 1983 году там была зафиксирована рекордно низкая температура за всю историю метеонаблюдений – минус 89,2 °C. Даже летом, которое в южном полушарии приходится на декабрь-февраль, стрелка термометра в этом районе редко поднимается выше минус двадцати градусов.

Станция была основана в 1957 году, во время второй советской антарктической экспедиции. А через семь лет известный геоморфолог Андрей Капица, проводивший сейсмическое зондирование ледникового щита, предположил, что под ней находится огромное озеро. Эта теория была окончательно подтверждена в конце восьмидесятых, после чего российские, французские и американские специалисты начали совместное бурение скважины, которая должна была открыть тайны водоёма, миллионы лет изолированного от земной атмосферы (его поверхность находится на глубине 3769 метров).

Любители фантастики всерьёз рассуждали о том, что там могут существовать неизвестные прежде виды животных. Однако учёных интересовало совсем другое — возможность узнать о том, какие события происходили на Земле сотни тысяч лет назад.

Ледниковый покров

Дело в том, что покров Антарктиды сложен из так называемого атмосферного льда, который образовался из твёрдых осадков — кристаллов снега, падающих в твёрдом виде с неба. В связи с постоянными отрицательными температурами они не тают, а значит, год за годом накапливаются, уплотняются в фирн, а затем превращаются в лёд, который постепенно растекается от центра материка к его краям.

Несложно понять, что лёд, лежащий на поверхности, — современный, а чем он ниже, тем старше. И если, к примеру, достать керн с глубины 3200 метров, то его возраст окажется от 400 до 430 тысяч лет. В лабораторных условиях можно детально изучить его газовый и изотопный состав и узнать, какие события происходили в момент его формирования в атмосфере Земли и к каким последствиям они привели.

Технология бурения

Бурение скважин с целью изучить процессы, связанные с изменением климата, началось на станции «Восток» ещё в 1970 году. Всё необходимое для этого оборудование было создано учёными Ленинградского горного института (сейчас – Санкт-Петербургский горный университет) под руководством Бориса Кудряшова, который являлся автором теории бурения горных пород плавлением, а также теплового и механического разрушения льда. Строительство нынешней скважины 5Г (пятая глубокая), результатом которого должно было стать именно проникновение в озеро, стартовало в 1990-м.

«В Горном институте были созданы основы теории теплового и механического разрушения льда; методики расчёта технологических параметров бурения; обоснован выбор рецептуры незамерзающей заливочной жидкости, которая нужна для того, чтобы предотвратить сужение ствола скважины под воздействием горного давления и температуры. Здесь же были разработаны принципиально новые полуавтономные электротепловые и электромеханические буровые снаряды на грузонесущем кабеле, комплексы стационарного и передвижного бурового оборудования, системы контроля и автоматизированного управления процессом. Об эффективности и надёжности разработанных технологий можно судить по стабильности, с которой проходило бурение», — рассказал профессор Горного университета Николай Васильев, долгое время, вплоть до 2015 года возглавлявший буровые работы на станции «Восток».

Строительство скважины до глубины 2200 метров шло с применением технологии плавления льда, то есть термобуровым снарядом. Далее использовался механический способ, усовершенствованный учёными петербургского вуза. Лёд резался ножами, укрепленными на конце полой трубы. Она углублялась в ледник, а внутри неё оставался керн, который затем поднимался наверх.

На фото: Термобуровой колонковый снаряд для проходки глубоких скважин во льду был разработан на кафедре бурения Санкт-Петербургского горного университета и изготовлен в экспериментально-производственных мастерских вуза. Сейчас находится на хранении в Горном музее

Вплоть до 1998 года отечественные специалисты работали в Антарктиде в сотрудничестве со своими французскими и американскими коллегами. Первые обеспечивали технологическую поддержку проекта, снабжая экспедиции необходимым вспомогательным оборудованием, а вторые брали на себя организацию доставки полярников на станцию «Восток». В условиях экономического кризиса девяностых, бушевавшего тогда в России, это было весьма своевременно и актуально.

Ближе к концу минувшего века иностранные партнёры перебрались на другие базы. Американцы, правда, продолжали оказывать услуги по транспортировке наших учёных, но делали это с «небольшой оговоркой»: по условиям договора россияне могли заниматься в Антарктиде лишь гляциологическими исследованиями, но не буровыми работами. Дело в том, что к тому времени из-за рубежа всё чаще начали звучать голоса тех, кто обвинял Россию в использовании «грязных» технологий, которые могут повредить уникальной экосистеме озера. В частности, в применении для создания незамерзающей жидкости керосина, фреона и этиленгликоля.

Эксперты до сих пор не могут с уверенностью ответить на вопрос о том, чего было больше в этих высказываниях – искренних переживаний за чистоту проекта или зависти к нашей науке, которая в очередной раз стремилась доказать своё превосходство. Ведь к концу девяностых стало окончательно ясно, что инновации, благодаря которым можно пробурить скважину такой глубины и получить пробы из реликтового водоёма, в ближайшие годы никто кроме россиян создать не сможет.

Как бы то ни было, в 1999 году бурение над самым большим подледниковым озером на планете было приостановлено приблизительно в 120 метрах от его предполагаемой поверхности. А в Горном университете начались работы над созданием заливочной жидкости нового типа, которые завершились к 2003 году.

В 2015-м группа учёных Горного университета, а также Института Арктики и Антарктики была удостоена премии Правительства РФ в области науки и техники «за разработку теоретических основ экологически чистых технологий и технических средств бурения, а также их реализацию в условиях ледников Антарктиды». К тому моменту им удалось дважды проникнуть в озеро и получить заветные образцы древней воды.

Научные результаты и перспективы использования технологии

«Результаты изотопных и гляциологических исследований кернов антарктического льда имеют сугубо практическое значение. Например, нам удалось впервые установить цикличность изменения климата на Земле, проследить четыре ледниковых и межледниковых периода. Кроме того, на уровне научного открытия была доказана длительность анабиоза микроорганизмов более 200 тысяч лет. Впервые для центральной части Антарктиды получены данные о температурном режиме ледникового покрова, которые легли в основу математического моделирования процессов тепломассопереноса в леднике. А результаты бурения скважин как тепловым, так и механическим способами позволили нашей стране занять лидирующее положение в мире в области глубокого бурения льда», — говорит доцент Горного университета Андрей Дмитриев, входивший в состав 64-й Российской Антарктической экспедиции 2018/19 годов.

Перспективы использования технологии гораздо шире. Например, специалисты НАСА считают, что изучение кернов из Антарктиды – первый шаг к поиску следов жизни на Марсе, Плутоне, спутнике Юпитера Европе и других небесных телах, где также лежат ледники, под которыми скрываются водоёмы.

Существует и более приземлённая версия того, где могут быть использованы уникальные буровые установки и вспомогательное оборудование, которое проходит «проверку боем» в суровых условиях Антарктиды. Не секрет, что на другой стороне Земли, в недрах Заполярья по самым скромным оценкам лежит порядка 412 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Львиную долю этих ресурсов делят между собой Россия, США и Дания, которым принадлежит более 88% богатств региона.

Бурение скважин в Арктике также сопряжено с работой в условиях вечной мерзлоты и неблагоприятного для людей климата. При этом эксперты однозначны в выводах — в ближайшие десятилетия основными драйверами развития нефтегазовой отрасли станут именно месторождения, расположенные на шельфе Северного Ледовитого океана или в прибрежной зоне рядом с ним. Это значит, что сохранение за нашей страной статуса лидера в области добычи углеводородов, во многом будет зависеть именно от наличия отечественных технологий, в частности, тех которые применяются сегодня на станции Восток.

Источник