- Зимние дела русских крестьян: Чем в мороз и непогоду занимались в деревнях

- Как мужчины в лесу прялки и лавки искали

- Что такое наниколиться и за что могли быть побиты варщики сусла

- Почему женщины надевали на головы коровам свои рубашки

- Звон, шум и грохот – ряженые у порога

- Зима — время заработков, и как крестьяне работали в мануфактурах и на дому

- Чем наши предки занимались зимой (6 фото)

- Древнерусская деревня. Как жили и чем питались наши предки.

Зимние дела русских крестьян: Чем в мороз и непогоду занимались в деревнях

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Как мужчины в лесу прялки и лавки искали

Зимой крестьяне не работали в поле, но никогда не бездельничали. Мужчины занимались плотничеством, это ремесло было широко распространено, ему обучались с детства. Ведь для постройки изб никогда никого не нанимали, их рубили сами. Самостоятельно делали различную хозяйственно утварь и украшения. Большим спросом пользовались сани с загнутыми полозьями, которые продавали на зимних ярмарках.

Свободные от других видов сезонных работ мужчины ехали в лес, чтобы добыть дрова для обогрева своих домов и отыскать качественные материалы для будущих построек и мебели. Особенно ценились изготовленные умельцами прялки и лавки. Секрет был в том, что делались они из корней деревьев. Это позволяло крестьянам делать прялку, представляющую собой цельную конструкцию, которую невозможно было ни сломать, ни расшатать.

Из корня делалось донце (на нем сидела пряха), а ствол становился столбом для поддержания ткани, иногда и рогаткой для плетения сетей. Благодаря этой уникальной технологии также делали крепкие лавки, выбирая для них подходящую часть ствола. После его распила сучки укорачивали до одной длины. Такие лавки делались без единого гвоздя, при этом они отличались невероятной устойчивостью и надежностью, стояли во многих избах.

Что такое наниколиться и за что могли быть побиты варщики сусла

Зимой на Руси варили пиво и квас. Для того чтобы получить солод, из которого делали эти вкусные напитки, рожь, уже частично обмолоченную, проращивали. Варка сусла была ответственным и непростым делом. По всей деревне собирали зерно, все этапы изготовления напитка отслеживалась очень тщательно.

Особую ответственность брали на себя те, кто непосредственно занимались варкой. Термометров в те времена не было, а ведь требовалось достаточно долгое поддержание нужной температуры на открытом огне, чтобы не перечеркнуть старания остальных крестьян. Если такое происходило, то варщика сусла могли и побить.

После того как сусло было готово, а становилось оно сладким и густым, его разливали по ведрам и раздавали старым да малым, а также больным. Этот напиток считался исключительно полезным. Созревало пиво окончательно к празднику Николы зимнего. Тогда и начинались весёлые праздники с повсеместным распитием благоухающего пива. Так произошло забавное слово «наниколиться», то есть напиться качественного, свежего пива.

Почему женщины надевали на головы коровам свои рубашки

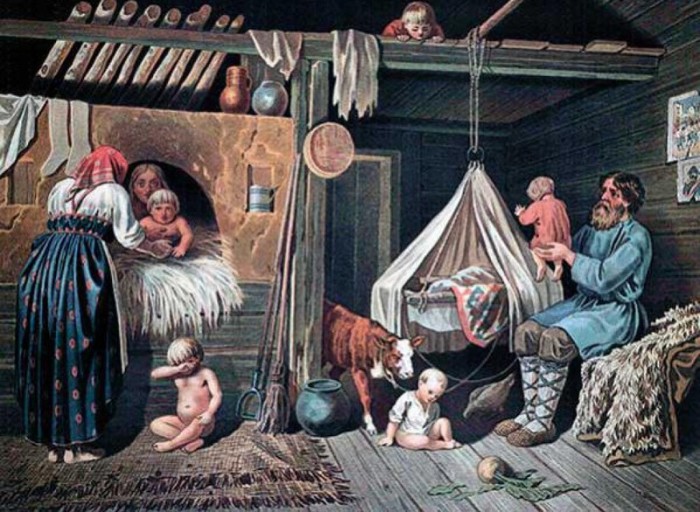

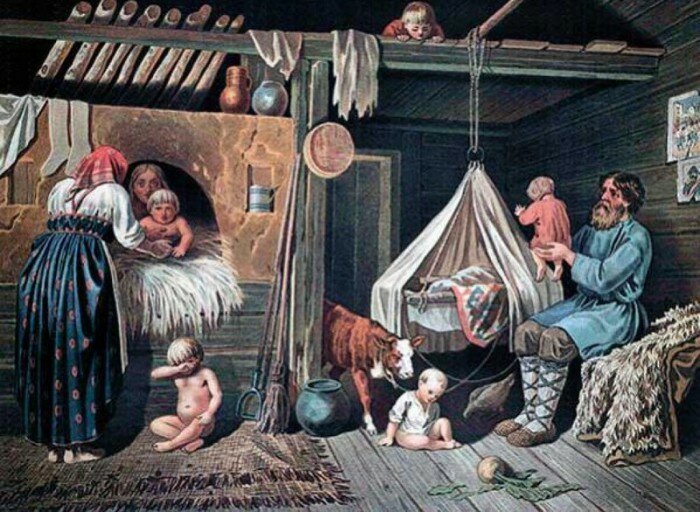

Одним из самых важных зимних событий было появление на свет телят. Отела ждали и готовились к нему. Крестьянки относились к этому процессу с трепетом, как к собственным родам. Когда подходил срок, и корова начинала телиться, они распахивали ворота и двери, распускали длинные волосы, развязывали пояса и тесемки, расстегивали пуговицы на одежде. Существовало поверье, что если на рога первородящей корове накрутить женскую рубашку, то она легко родит своего первенца. После того как на свет появлялся малыш-телёнок, тёлку мыли, одновременно исполняя народные песни, затем проводили окропление святой водой, окуривали травами и подавали угощение. Маленького телёнка заносили в избу, где происходило его знакомство с русской печью.

Скот, который был лишним, продавали на январских ярмарках. Это был интересный процесс, на котором происходили своеобразные спектакли, когда продавец расхваливал товар, а покупатель всячески старался сбить цену. По древним поверьям можно было украсть у продавца удачу — для этого нужно было потихоньку забрать клок соломы или землю из-под копыт продаваемого животного. Чтобы не навлечь на себя беду или сглаз, торговцы во время перегона скота на ярмарку произносили особые заклинания.

Звон, шум и грохот – ряженые у порога

Самым весёлым днём зимы, пожалуй, была Коляда, когда можно было хулиганить и веселиться всласть. Ряженые обходили дома, шумя, хохоча, наряженные в костюмы животных и непонятной, но очень страшной нечисти. Молодёжь очень любила колядовать, они готовили костюмы заранее и при наступлении праздника обходили дворы, распевая песни с пожеланиями добра и удачи хозяевам. Те в ответ одаривали колядовщиков сладостями, хлебушком, пирогами, мясом, а иногда и деньгами.

Принять колядовщиков было делом чести, хозяева открывали двери и ворота, всматриваясь в гостей и стараясь увидеть в них свою судьбу, своих предков. Девушки же увлеченно гадали, желая узнать и рассмотреть своего будущего жениха. Пожилые высматривали свою смерть и пытались узнать, сколько еще придется пожить. Когда наступали сильнейшие крещенские морозы, на иконы плескали воду, уговаривая ее забрать оставшееся в доме зло прочь, в тёмный мир.

Зима — время заработков, и как крестьяне работали в мануфактурах и на дому

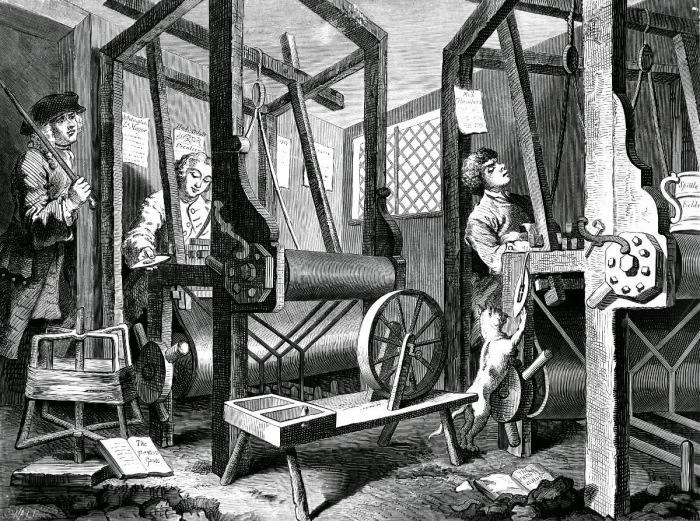

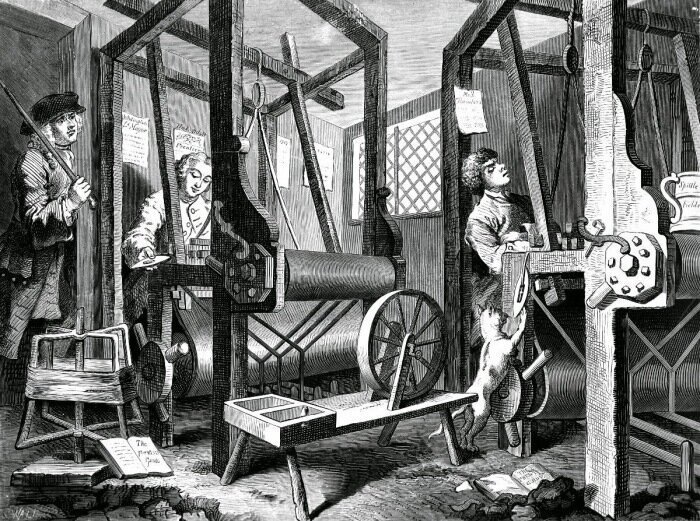

В тёплое время года крестьяне были заняты своими делами, поэтому подработками они не занимались. А вот зимой многие устремлялись на заработки в купеческие мануфактуры. Хозяева мануфактур предоставляли помещения, не жалели ни свечей, ни масляных ламп для этого.

Существовала и практика надомной работы, когда крестьянину выдавалась необходимое оборудование, которое он мог использовать, находясь дома. Это делалось в случае, если крестьянин проживал слишком далеко и относилось к плетению кружева, дорогих полотен, к изготовлению дорогой резной мебели. Надо отметить, что платили таким надомником очень неплохо. При этом они ещё и получали летний отпуск. Однако не каждая семья могла пойти на это и вывести из хозяйства человека, поскольку каждый член крестьянской семьи имел свои собственные обязанности, которые должен был выполнять лично.

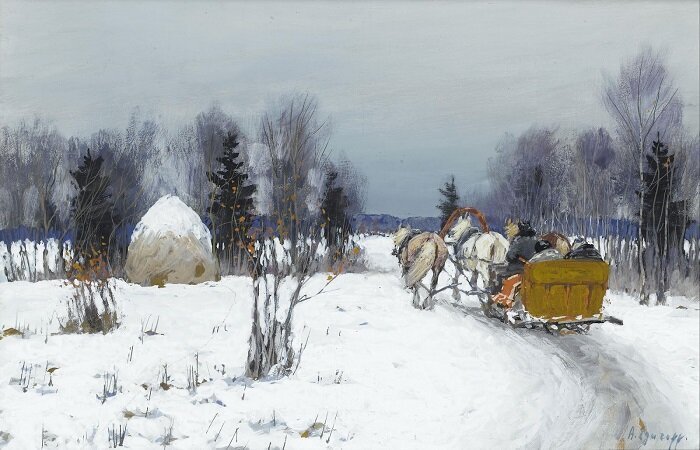

Зима, безусловно, очень красивое время года. Особенно на пейзажах прославленного Ивана Айвазовского.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Чем наши предки занимались зимой (6 фото)

Для многих современных людей, особенно для жителей городов, смена времен года означает лишь выбор подходящей одежды. Для крестьян старой Руси зима была особым временем, когда нужно было заняться разными важными делами и подготовиться к зимним праздникам. Потому образ жизни в летний и зимний периоды сильно отличался.

Как мужчины в лесу прялки и лавки искали

Зимой крестьяне не работали в поле, но никогда не бездельничали. Мужчины занимались плотничеством, это ремесло было широко распространено, ему обучались с детства. Ведь для постройки изб никогда никого не нанимали, их рубили сами. Самостоятельно делали различную хозяйственно утварь и украшения. Большим спросом пользовались сани с загнутыми полозьями, которые продавали на зимних ярмарках.

Свободные от других видов сезонных работ мужчины ехали в лес, чтобы добыть дрова для обогрева своих домов и отыскать качественные материалы для будущих построек и мебели. Особенно ценились изготовленные умельцами прялки и лавки. Секрет был в том, что делались они из корней деревьев. Это позволяло крестьянам делать прялку, представляющую собой цельную конструкцию, которую невозможно было ни сломать, ни расшатать.

Из корня делалось донце (на нем сидела пряха), а ствол становился столбом для поддержания ткани, иногда и рогаткой для плетения сетей. Благодаря этой уникальной технологии также делали крепкие лавки, выбирая для них подходящую часть ствола. После его распила сучки укорачивали до одной длины. Такие лавки делались без единого гвоздя, при этом они отличались невероятной устойчивостью и надежностью, стояли во многих избах.

Что такое наниколиться и за что могли быть побиты варщики сусла

Зимой на Руси варили пиво и квас. Для того чтобы получить солод, из которого делали эти вкусные напитки, рожь, уже частично обмолоченную, проращивали. Варка сусла была ответственным и непростым делом. По всей деревне собирали зерно, все этапы изготовления напитка отслеживалась очень тщательно.

Особую ответственность брали на себя те, кто непосредственно занимались варкой. Термометров в те времена не было, а ведь требовалось достаточно долгое поддержание нужной температуры на открытом огне, чтобы не перечеркнуть старания остальных крестьян. Если такое происходило, то варщика сусла могли и побить.

После того как сусло было готово, а становилось оно сладким и густым, его разливали по ведрам и раздавали старым да малым, а также больным. Этот напиток считался исключительно полезным. Созревало пиво окончательно к празднику Николы зимнего. Тогда и начинались весёлые праздники с повсеместным распитием благоухающего пива. Так произошло забавное слово «наниколиться», то есть напиться качественного, свежего пива.

Почему женщины надевали на головы коровам свои рубашки

Одним из самых важных зимних событий было появление на свет телят. Отела ждали и готовились к нему. Крестьянки относились к этому процессу с трепетом, как к собственным родам. Когда подходил срок, и корова начинала телиться, они распахивали ворота и двери, распускали длинные волосы, развязывали пояса и тесемки, расстегивали пуговицы на одежде. Существовало поверье, что если на рога первородящей корове накрутить женскую рубашку, то она легко родит своего первенца. После того как на свет появлялся малыш-телёнок, тёлку мыли, одновременно исполняя народные песни, затем проводили окропление святой водой, окуривали травами и подавали угощение. Маленького телёнка заносили в избу, где происходило его знакомство с русской печью.

Скот, который был лишним, продавали на январских ярмарках. Это был интересный процесс, на котором происходили своеобразные спектакли, когда продавец расхваливал товар, а покупатель всячески старался сбить цену. По древним поверьям можно было украсть у продавца удачу — для этого нужно было потихоньку забрать клок соломы или землю из-под копыт продаваемого животного. Чтобы не навлечь на себя беду или сглаз, торговцы во время перегона скота на ярмарку произносили особые заклинания.

Звон, шум и грохот – ряженые у порога

Самым весёлым днём зимы, пожалуй, была Коляда, когда можно было хулиганить и веселиться всласть. Ряженые обходили дома, шумя, хохоча, наряженные в костюмы животных и непонятной, но очень страшной нечисти. Молодёжь очень любила колядовать, они готовили костюмы заранее и при наступлении праздника обходили дворы, распевая песни с пожеланиями добра и удачи хозяевам. Те в ответ одаривали колядовщиков сладостями, хлебушком, пирогами, мясом, а иногда и деньгами.

Принять колядовщиков было делом чести, хозяева открывали двери и ворота, всматриваясь в гостей и стараясь увидеть в них свою судьбу, своих предков. Девушки же увлеченно гадали, желая узнать и рассмотреть своего будущего жениха. Пожилые высматривали свою смерть и пытались узнать, сколько еще придется пожить. Когда наступали сильнейшие крещенские морозы, на иконы плескали воду, уговаривая ее забрать оставшееся в доме зло прочь, в тёмный мир.

Зима — время заработков, и как крестьяне работали в мануфактурах и на дому

В тёплое время года крестьяне были заняты своими делами, поэтому подработками они не занимались. А вот зимой многие устремлялись на заработки в купеческие мануфактуры. Хозяева мануфактур предоставляли помещения, не жалели ни свечей, ни масляных ламп для этого.

Существовала и практика надомной работы, когда крестьянину выдавалась необходимое оборудование, которое он мог использовать, находясь дома. Это делалось в случае, если крестьянин проживал слишком далеко и относилось к плетению кружева, дорогих полотен, к изготовлению дорогой резной мебели. Надо отметить, что платили таким надомником очень неплохо. При этом они ещё и получали летний отпуск. Однако не каждая семья могла пойти на это и вывести из хозяйства человека, поскольку каждый член крестьянской семьи имел свои собственные обязанности, которые должен был выполнять лично.

Пожалуйста, посмотрите видео, пока мы генерируем ссылку на архив

Источник

Древнерусская деревня. Как жили и чем питались наши предки.

Если вы думаете, что наши предки жили в просторных, приятно пахнущих сеном домах, спали на теплой русской печке и жили долго и счастливо, то вы ошибаетесь. Так, как вы думали, крестьяне стали жить сто, может сто пятьдесят или от силы двести лет назад.

До этого жизнь простого русского крестьянина была совсем иной.

Обычно человек доживал до 40-45 лет и умирал уже стариком. Взрослым мужчиной с семьей и детьми он считался лет в 14-15, а она и того раньше. Замуж выходили отнюдь не по любви, сватать невесту сыну ходил отец.

Времени на праздный отдых у людей не было вовсе. Летом абсолютно все время занимала работа в поле, зимой заготовка дров и домашняя работа по изготовлению инструмента и домашней утвари, охота.

Давайте посмотрим на русскую деревню 10-го века, которая, впрочем, мало чем отличается от деревни как века 5-го, так и века 17-го…

В историко-культурный комплекс «Любытино» мы попали в рамках автопробега, посвященного 20-летию группы компаний «Автомир». Он не зря носит название «Одноэтажная Россия» — посмотреть, как жили наши предки, было очень интересно и познавательно.

В Любытино на месте проживания древних славян, среди курганов и захоронений воссоздана настоящая деревня 10-го века, со всеми хозяйственными постройками и необходимой утварью.

Начнем мы с обыкновенной славянской избы. Изба рублена из бревен и покрыта берестой и дерном. В некоторых регионах крыши таких же изб крыли соломой, а где-то щепой. Удивительно, но срок службы такой крыши лишь немногим меньше срока службы всего дома, 25-30 лет, а сам дом служил лет 40. Учитывая время жизни в то время, дома как раз на жизнь человека и хватало.

Кстати, перед входом в дом крытая площадка — это те самые сени из песни про «сени новые, кленовые».

Топится изба по черному, то есть дымовой трубы печь не имеет, дым выходит через маленькое оконце под крышей и через дверь. Нормальных окон тоже нет, а дверь высотой всего лишь около метра. Это сделано для того, чтобы не выпускать тепло из избы.

При топке печи сажа оседает на стенах и крыше. В топке «по черному» есть один большой плюс — в таком доме нет грызунов и насекомых.

Разумеется, дом стоит на земле без всякого фундамента, нижние венцы просто опирают на несколько крупных камней.

Вот так сделана кровля (но далеко не везде крыша была с дёрном)

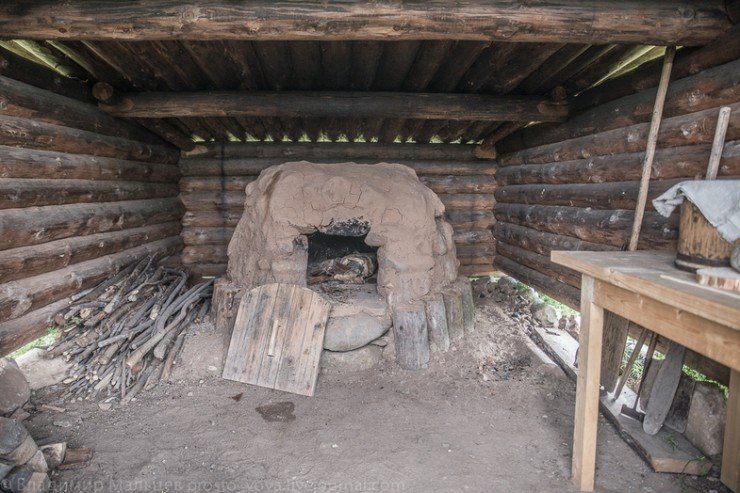

А вот и печь. Установленный на постаменте из обмазанных глиной бревен каменный очаг. Топили печь с раннего утра. Когда печь топится, находиться в избе невозможно, там оставалась только хозяйка, готовившая пищу, все остальные шли на улицу заниматься делами, в любую погоду. После того, как печь протапливалась, камни отдавали тепло до следующего утра. В печи и готовили пищу.

Вот так выглядит изба изнутри. Спали на лавках, расставленных вдоль стен, на них же сидели во время еды. Дети спали на полатях, на этой фотографии их не видно, они сверху, над головой. В зимнее время в избу брали молодняк домашнего скота, чтобы он не погиб от мороза. В избе также и мылись. Можете представить, какой воздух был там, насколько там было тепло и комфортно. Сразу становится ясно, отчего продолжительность жизни была такой небольшой.

Чтобы не топить избу летом, когда в этом нет необходимости, в деревне было отдельное небольшое здание — хлебная печь. Там пекли хлеб и готовили.

Зерно хранили в амбаре — постройке, поднятой на столбах от поверхности земли, чтобы оградить продукты от грызунов.

В амбаре были устроены сусеки, помните — «по сусекам поскребла…»? Это специальные дощатые ящики, в которые зерно засыпали сверху, а брали его снизу. Так зерно не залеживалось.

Также в деревне был утроен ледник — погреб, в который весной укладывался лед, пересыпался сеном и лежал там почти до следующей зимы.

Одежду, шкуры, не нужную в данный момент утварь и оружие хранили в клети. Также клеть использовалась, когда мужу и жене надо было уединиться.

Овин — эта постройка служила для сушки снопов, и обмолота зерна. Нагретые камни складывались в очаг, на жерди укладывались снопы, и крестьянин сушил их, постоянно переворачивая. Потом зерна обмолачивались и веялись.

Приготовление пищи в печи предполагает особый температурный режим — томление. Так, например, готовятся серые щи. Серыми они зовутся из-за своего серого цвета. Как их готовить?

Для начала берутся зеленые капустные листья, те, что не вошли в кочан, мелко секутся, подсаливаются и укладываются под гнет на неделю, для заквашивания.

Еще для щей нужна перловая крупа, мясо, лук, морковка. Ингридиенты укладываются в горшок, и он ставится в печь, где проведет несколько часов. К вечеру очень сытное и густое блюдо будет готово.

Вот так жили наши предки. Жизнь была нелегкой. Часто случались неурожаи, еще чаще — набеги татар, викингов, просто бандитов. Основным видом экспорта были меха, мед, шкуры. Крестьяне собирали грибы и ягоды, всевозможные травы, ловили рыбу.

При обороне от неприятеля основой экипировкой воина была кольчуга, шит, шлем. Из оружия — копье, топорик, меч. Кольчуга не сказать, что легкая, но в отличие от лат, в ней можно бегать. Ну и мы побегали немного 🙂

Источник