- Масленица «Проводы зимы» 2021: описание масленичной недели по дням. Традиции проводов зимы

- Понедельник называют «Встреча Масленицы»

- Вторник прозвали «Заигрыш»

- Среда – «Лакомка»

- Четверг в народе прозвали «Разгуляй»

- Пятницу прозвали «Тещины вечерки»

- Суббота – «Золовкины посиделки»

- Воскресенье – апофеоз Масленицы

- Масленица «Проводы зимы» в 2021 году

- Когда и какого числа будут проводы зимы в 2021 году

- Когда и какого числа проводы зимы

- Что это за праздник

- Как провожают русскую зиму в России

- Масленица — проводы зимы: традиции, игры и конкурсы

- Много едим на Масленицу

- Танцуем и поём на Масленицу

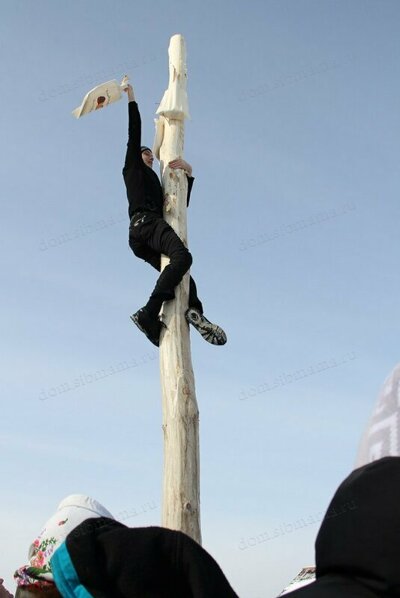

- Лезем на Масленичный столб

- Снег! Больше снега на Масленицу!

- Кидаемся обувью на Масленицу

- Обязательно набегаемся

- Разобьём горшок

- Поиграем с верёвкой

- И наконец огонь. Сжигание чучела зимы на Масленицу

Масленица «Проводы зимы» 2021: описание масленичной недели по дням. Традиции проводов зимы

Согласно официальным правилам, Масленичная неделя ежегодно проводится в разное время. Сроки её наступления регулируются в зависимости от того, когда именно православные христиане будут соблюдать Великий пост. Так, согласно традициям, Масленицу принято отмечать на протяжении одной недели до того, как все верующие перестанут употреблять в пищу многие виды продуктов питания.

Известно, что в 2021 году православные верующие будут проводить Великий пост, начиная с 15 марта. Это значит, что выпадать Масленичная неделя будет на период с 8 по 14 марта включительно. На протяжении всего этого времени граждане будут соблюдать множество традиций празднования, не забывая о том, какова история торжества. Известно, что Масленицу было принято отмечать ещё в древние времена среди представителей восточнославянского народа.

На самом деле Масленица является языческим праздником, который был со временем изменен под «формат» Православной церкви. В дохристианской Руси празднование называли «Проводы зимы».

Наши предки почитали солнце, как бога. И с наступлением первых весенних деньков, радовались, что солнышко начинает прогревать землю. Поэтому и появилась традиция печь круглые, по форме напоминающие солнце, лепешки.

Понедельник называют «Встреча Масленицы»

В этот день начинают печь блины. Первый блин принято отдавать бедным и нуждающимся людям. В понедельник наши предки готовили чучело, одевали его в лохмотья и выставляли на главной улице деревни. Оно стояло на всеобщем обозрении до воскресенья.

Вторник прозвали «Заигрыш»

Его посвящали молодежи. В этот день устраивали народные гулянья: катались на санях, ледяных горках, каруселях.

Среда – «Лакомка»

В этот день звали в дом гостей (друзей, родных, соседей). Их угощали блинами, медовыми пряниками и пирогами. Также в среду было принято потчевать блинами своих зятьев, отсюда пошло выражение: «Пришел зять, где сметаны взять?». Также в этот день проводились конные бега и кулачные бои.

Четверг в народе прозвали «Разгуляй»

С этого дня начинается Широкая Масленица, которая сопровождается играми в снежки, катанием на санках, веселыми хороводами и песнопениями.

Пятницу прозвали «Тещины вечерки»

В этот день зятья приглашали тещу в свой дом и угощали вкусными блинами.

Суббота – «Золовкины посиделки»

Невестки приглашали в свой дом сестер мужа, беседовали с ними, угощали блинами и дарили подарки.

Воскресенье – апофеоз Масленицы

Этот день получил название «Прощеное воскресенье». В воскресенье прощались с зимой, провожали Масленицу и символично сжигали её чучело. В этот день принято просить у знакомых и родных прощения за обиды, накопившиеся за год.

Масленица «Проводы зимы» в 2021 году

Проводы зимы, в 2021 году начнутся 8 марта и завершатся 14 числа. Дата начала подвижная, всегда зависит от празднования Пасхи, расчет которой происходит по лунному календарю. В христианской традиции праздник относят к самому длительному и веселому торжеству. Масленичную неделю по церковному календарю называют Сырной седмицей. Со времен глубокой древности по традиции за неделю до Великого поста начинаются народные гуляния с обрядами, традициями, сохранившимися с языческих времен.

Старинные наименования этого торжества Комоедица, Целовальница, Блинница еще сохраняются в народе, но современное название, появившееся в 16 веке, стало самым популярным. На смену языческим поверьям пришли христианские идеи, наполнившие души людей размышлениями о связи времен. Отсчет праздничной недели ведется за семь дней до наступления Великого поста. Для христиан это не просто проводы зимы, встреча весны, но и пора смирения, прощения всех, покаяния. Проводы Масленицы завершает Прощеное воскресенье.

Подготовка к торжеству всегда была большой:

- хозяйки прибирались в домах, готовили наряды;

- на улицах заливались горки, строили ледяные замки, городки;

- накануне ходили в баню, чтобы смыть все грехи.

Заготовка блюд, выпечка блинов объединяла всю семью. В каждом доме хранили свои рецепты, передавали их из рода в род. В подготовку торжества входило изготовление огромного соломенного чучела Масленицы, сжигание которого было кульминацией праздничной недели.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Когда и какого числа будут проводы зимы в 2021 году

Провожать зиму – старинная русская традиция. Выжить ее не смогло ни христианство, ни сорокалетнее забвение в советскую эпоху. Для народов, проживавших на территории России, как и для тех, кто населяет ее сейчас, зима – могущественная стихия, с которой шутить не стоит. Потому-то обычаи, связанные с ее проводами, находят отклик у современных людей, хотя многие другие традиции давно забыты. Нынешние «урожаи» не связаны с осенью, а начинания – с весной, но зима, как была, так и осталась тяжелым временем, окончания которого люди ждут с нетерпением. Сейчас из семи дней, отведенных для прощания с зимой, фактически отмечают только один, но тем больше причин провести его как можно более весело.

Когда и какого числа проводы зимы

Провожать зиму в 2021 году будут 14 марта. Праздник проходит в последний день Масленицы, которая начнется 8 марта. Каждый год проводы выпадают на разные даты, поскольку масленичная неделя всегда предшествует Великому посту, то есть сдвигается в зависимости от даты Пасхи. Для верующих этот день – Прощеное воскресенье, время для очищения души от обид и для раскаяния в проступках.

Что это за праздник

Этот обычай славянских народов имеет языческие корни. Проводы Морены, богини не только зимы, но и смерти, символизировали победу Солнца и жизни, которые олицетворял бог Ярило. Мифологический сюжет отражен в обряде сжигания чучела богини в костре, а солнечный символизм просматривается практически во всех ритуалах и атрибутах праздника.

Считалось, что духов зимнего времени следует «уважить», чтобы они вовремя покинули землю и не вернулись весной метелями и заморозками, пагубными для посевов. Также нужно было достойно встретить весну, заручиться ее милостью, которая проявится в благоприятной для земледельческих работ погоде. Поэтому в конце зимы славяне устраивали гуляния, сравнимые по масштабу только с празднествами сбора урожая. Сейчас традицию активно возрождают, во многих городах в этот день проходят ярмарки и гуляния.

Как провожают русскую зиму в России

Как и в течение всей Масленицы, в ее последний день нужно было много есть и веселиться. Эпицентром праздника становились торговые ряды, которые сооружали по такому случаю в центре населенного пункта. Здесь продавали блины, алкоголь, чай, сладости, свистульки. Тут же давали представления ряженые с медведем и козой, устраивали игрища и состязания. Молодые люди забирались на гладкий столб за призом, поднимали тяжести, мерились силой в кулачном бою.

Сражения – обязательный элемент этих гуляний, имеющий ритуальное значение. В языческие времена пролитая во время праздника кровь была сакральной жертвой богам. Кроме боя один на один, устраивали баталии «стенка на стенку», проводили оборону и штурм снежного городка.

Катание на санях – тоже не просто развлечение, а реинкарнация языческого обряда обходить селение по кругу. В частности, на это указывает то, что сани двигались строго по ходу солнца – «посолонь». Кататься было принято не поодиночке, сани выстраивали одни за другими длинной вереницей, которую называли «поезд». Чем он длиннее, считали наши предки, тем скорее вернутся теплые дни. Иногда «поезд» насчитывал до сотни саней.

В день проводов вспоминали все доступные зимой развлечения. Катались с ледяных горок и на качелях, водили хороводы, пели песни, переодевались цыганами, животными или в одежду противоположного пола. Но главная часть праздника – сожжение зимы.

Обряд существовал у большинства славянских народностей. Чучело делали из соломы, а наряжали его незамужние девушки. Но в некоторых регионах Чехии, Словакии и Польши также набивали мужское чучело, которое одевали неженатые мужчины. Отличались и подходы к убранству идола: у одних народов было принято облачать его в потрепанную и старую одежду, у других – наоборот, в праздничную и новую, а то и в наряд невесты. Чучело носили по улицам, чтобы все могли с ним попрощаться, а потом торжественно выносили за околицу и уничтожали: топили, закапывали в землю, бросали в пропасть, разрывали на части и т.д.

В русской культуре чучело всегда было женского пола и его сжигали. После этого молодежь прыгала через костер, чтобы очиститься от несчастий и болезней. А пепел, оставшийся от сгоревшего идола, развеивали над деревенскими полями. Считалось, что это обеспечит богатый урожай. Существовало поверье, что нужно посмотреть на сожжение хотя бы издали, нельзя было и опаздывать на эту церемонию. Нарушение правила грозило смертью в течение года или похоронами кого-нибудь из членов семьи.

Иногда в «руки» чучелу давали блин – эта выпечка у восточных славян служила поминальным блюдом. Сходство с солнечным диском не случайно, именно в загробный мир, согласно верованиям древних славян, опускалось светило после заката. Даже в христианские времена было принято оставлять блины на могилах, класть на божницу «для родителей», раздавать нищим, странникам или первым встречным с просьбой помянуть души умерших.

Поминальный аспект праздника связан с верой славян в то, что во время Масленицы на землю возвращаются души предков. Дело в том, что до христианства зиму провожали в день равноденствия, тогда же начинался и новый год. Примерно в то же время обычно возвращаются перелетные птицы. Славяне считали, что зимуют они в потустороннем мире и осенью уносят туда на своих крыльях души усопших, а весной – приносят обратно. Позднее праздники сдвинули ближе к зиме, потому что веселиться во время Великого поста нельзя, но обычай угощать почивших сохранился.

Проводив зиму, вечером мылись в банях, но не убирали после ужина со стола. Всю посуду перемывали в первый день поста – тщательно очищали от скоромной пищи. А вечером в воскресенье просто накрывали стол белым полотном и клали сверху шкуру овцы. Это означало заручиться удачей на весь следующий год.

Проводы зимы – важный праздник для славян, фактически он воплощает ритуальную борьбу с силами холода, ночи и смерти. Как ни далек от природы современный человек, но такая борьба в духе его ценностей. И пока это так, древний праздник будет жить.

Источник

Масленица — проводы зимы: традиции, игры и конкурсы

Последний день Масленой недели, который в России традиционно отмечают народными гуляниями. Масленица считается изначально языческим праздником, посвященным Велесу — одному из главных божеств в славянской мифологии. Как и многие другие изначально языческие праздники, Масленица нашла свое место в православном календаре и не утратила своей популярности вплоть до настоящего времени. Мы отмечаем Масленицу точно так же, как это делали наши предки — всенародным гулянием на широкую ногу, с обильным застольем, с песнями, танцами и весёлыми играми. Сохранилось и большинство традиций, связаных с этим праздником. Итак, что же мы будем делать на празнике проводов зимы, в последний день Масленой недели?

Много едим на Масленицу

Одна из главных традиций проводов зимы — обильное застолье. На Масленицу принято не просто есть, а объедаться. Для масленичного застолья наши предки готовили с избытком, так, чтобы заведомо всё не съесть. Это изобилие имело символическое значение — избыточное количество еды на праздничном столе означало будущий богатый урожай. Поскольку праздник изначально был посвящён славянскому богу Велесу, на праздничном столе не было мяса. Христианское толкование праздничного стола без мясных продуктов связано с подготовкой к Великому посту, который начинается буквально на следующий день после праздника проводов зимы. Но и без мяса традиционная масленичная еда является очень сытной, праздничный стол должен буквально ломиться от блюд из муки и молока. Центральным символом Масленицы, конечно же, являются блины (символ солнца). Помимо блинов, традиционные угощения на праздничном столе: пряники, сушки, бублики и баранки, пироги и калачи, сдобные булки, а также самые разнообразные угощения из творога и молока, обязательный компонент трапезы — сливочное масло. За праздничным столом все едят, сколько влезет, и ещё немного, всё равно не могут доесть всю приготовленную еду. Доедать оставшиеся после праздника блюда в следующие дни было плохой приметой, к тому же, по православному календарю следующая за Масленицей неделя — это начало Великого поста. Традиционный способ утилизации остатков довольно прост — всё недоеденное за праздничным столом бросали в тот же костёр, на котором сжигали чучело. Сожжение несъеденной пищи имеет символическое значение — это поминовение усопших, почитание памяти предков, символическое жертвоприношение.

Ритуальное переедание может происходить не только за общим столом, но и в виде конкурсов — поедание блинов на скорость (побеждает тот, кто раньше съест определённое количество блинов). Другое связанное с едой состязание — кто съест больше блинов. Подозреваю, что победитель этого конкурса ни в каких других состязаниях участвовать уже физически не сможет.

Танцуем и поём на Масленицу

На празднике проводов зимы принято не только есть до отвала, но и танцевать до упада. Два традиционных танца на Масленицу — хоровод и ручеёк. Хоровод водят вокруг чучела или вокруг масленичного столба. Ходим по кругу, взявшись за руки, поём праздничные песни, сходимся к центру круга и расходимся, потом идём в другую сторону. Можно поиграть в традиционные игры на основе хоровода. Их много, и они имеют разные названия, но принцип у всех одинаковый: один игрок ловит другого внутри круга, задача первого — убежать за пределы круга (или, наоборот, ловят снаружи и надо вбежать в круг).

Ручеёк — это одновременно и танец, и игра. Пары встают друг за другом, каждая пара смыкает руки над головой, образуя живой коридор. Тот, кому пары не хватило, проходит живым коридором и выбирает себе пару. Новая пара встаёт в конце цепочки, а оставшийся без пары проходит по живому коридору с самого начала и, в свою очередь, выбирает пару. Всё это действие повторяется много раз, в результате все проходят через коридор, а кто-то и не один раз. Чем больше участников, тем длиннее живой коридор, тем дольше не надоест танцевать.

Масленица, как и многие другие всенародные праздники, традиционно сопровождается тематическими песнями. Сейчас принято устраивать праздничные концерты. А раньше традиционные праздничные песни пели во время танца, выходили по очереди в круг и пели частушки, а за два дня до воскресного гуляния ходили по домам и колядовали.

Лезем на Масленичный столб

Традиционной забавой на Масленицу является залезание на столб. Масленичный столб — высокий и гладкий. На его верхушку вешают ценные призы. Чтобы выиграть в этом соревновании, нужно вскарабкаться на столб и снять с вешины приз. Но всё не так-то просто, задачу обычно усложняют, чтобы участникам соревнования жизнь мёдом не казалась, а зрителям веселее было смотреть. Например, накануне праздника обливают столб водой, чтобы он покрылся ледяной коркой и стал скользким.

Снег! Больше снега на Масленицу!

Многие традиционные забавы на Масленицу связаны со снегом. Это и катание с ледяной горки, и бой снежками, и строительство снежных крепостей, и лепка снеговиков, и катание на конных санях. Оторвёмся напоследок в полную силу — весна уже на носу, снег скоро растает, и до следующей зимы все эти развлечения будут недоступны.

Кроме снежного боя, можно поупражняться в меткости и бросать снежки по мишеням. Но мишени для такого «снежкового тира» должны быть довольно большими. Обычно берут квадратный лист фанеры со стороной около одного метра и размечают его краской или маркером. Задача игроков — попасть снежком в центр. Кто попал — тот победитель, держи угощение.

Кидаемся обувью на Масленицу

Ещё одна традиционная игра на Масленицу — метать валенки (можно заменить сапогами или кроссовками). Сначала кидаем один валенок из пары — кто дальше кинул, тот победитель. Потом в компанию к первому валенку отправляем второй — победит тот, кто бросит второй валенок максимально близко к первому.

Другой вариант игры — кидают не валенок, а метлу или веник. Побеждает тот, кто забросит дальше всех.

Обязательно набегаемся

Неотъемлемая часть народных гуляний на Масленицу — это разнообразные эстафеты и весёлые старты. Бегаем командами — до цели и обратно, с препятствиями, в мешках, на метле, с яйцом или горячей картофелиной. Среди традиционных игр, связанных с бегом наперегонки, можно найти описания эстафеты с участием красивой девушки в качестве приза (прибежавший первым её целует) или с участием еды и алкоголя (в процессе игры нужно съесть блин или выпить рюмку водки).

Разобьём горшок

Эта традиционная масленичная забава немного напоминает пиньяту, только бить надо не по фигуре из папье-маше, а по глиняному горшку, надетому на шест, и никаких конфет из него не посыплется. Но принцип тот же — завязываем глаза, берём палку и бьём. Бить по горшку надо сверху вниз. Побеждает тот, кому удалось разбить горшок за фиксированное число попыток (обычно за три). Вместо горшка можно взять боксёрскую грушу или мешок, набитый песком, соломой, опилками. Побеждает тот, кто попал по мешку палкой (глаза завязаны).

Поиграем с верёвкой

Празднование Масленицы не обходится без разнообразных игр с верёвками. Самые распространённые — перетягивание каната, разнообразные варианты прыжков через верёвку и игра под названием «удочка». Суть этой игры примерно как в анекдоте «карусель-карусель — кто успел, тот присел», только надо, наоборот, подпрыгивать. Ведущий берёт длинную (3-5 метров) верёвку за один конец (ко второму концу привязан груз, например мешочек с песком) и раскручивает вокруг себя. Остальные прыгают вверх и в стороны, чтобы верёвка их не задела. Тот, кому не удалось избежать касания верёвкой, выбывает из круга. Побеждает тот, кто остался последним в круге.

И наконец огонь. Сжигание чучела зимы на Масленицу

Кульминация праздника — сожжение чучела, символическое прощание с зимой. Традиционное чучело имело следующие черты: это обрядовая кукла, как правило, в человеческий рост, с узнаваемым женским обликом. Изготавливали такое чучело из тряпок и соломы, одевали в старую одежду. Традиция сжигать чучело на Масленицу изначально связана со славянской богиней смерти Мореной. Живому человеку запрещено было смотреть в глаза богине, поэтому у традиционного чучела глаза нарисованы закрытыми, или же лицо не нарисовано вовсе. Раньше изготовление чучела было обязательным коллективным творчеством. В некоторых регионах материалы для него собирали со всех дворов деревни, каждая семья должна была что-то дать для масленичного чучела, хоть клок соломы — это считалось хорошей приметой. Во многих регионах России кроме одного общего большого чучела делали маленькие обрядовые куклы из тряпок и соломы. Такие маленькие куколки были частью традиций масленичной недели и потом становились личными или семейными оберегами. Сейчас изготовление чучела — это обычно забота организаторов праздника, и со всего района по тряпочке на него никто уже не собирает. Однако есть неплохие шансы найти традиционные обрядовые куклы в продаже у мастеров на ярмарках, приуроченных к масленичным народным гуляниям.

Финальной забавой гуляний по поводу прощания с зимой являются прыжки через костёр. Прыгают через догорающее чучело поодиночке или парами, взявшись за руки.

19.02.20,

Екатерина Романова ,

Санкт-Петербург

Источник