- Зимовка сосны

- Правила ухода осенью

- Зимовка

- Зимняя спячка хвойников: как уберечь растения от мороза

- Как проверить зимостойкость хвойников?

- Правила подготовки растений к зимовке

- Осенний влагозарядковый полив

- Фосфорно-калийные подкормки

- Мульчирование молодых растений

- Хлопоты в зимние месяцы

- Сюрприз первый: обильный снег

- Сюрприз второй: ледяной дождь

- Сюрприз третий: порывистый ветер

- Сюрприз четвертый: февральское солнце

- 5 самых частых проблем с хвойными и их решение

- Добавление статьи в новую подборку

- Весенние ожоги

- Болезни хвойных

- Шютте хвойных

- Меры борьбы с шютте хвойных деревьев

- Ржавчина

- Меры борьбы со ржавчиной хвойных деревьев

- Вредители хвойных

- Пилильщик

- Короед

Зимовка сосны

Правила ухода осенью

Морозостойкостью обладают все виды сосны, за исключением сосны Тунберга. После того как на улице похолодает, в растении наблюдается замедление всех процессов, но полной их остановки не происходит. В связи с этим сосны нуждаются в подготовке к зимовке. Приблизительно в последние дни ноября, прежде чем начнутся сильные морозы, понадобится произвести влагозарядковый полив. Если высота деревца меньше 100 см, то под него нужно вылить 20 л воды, для более высоких экземпляров норма расхода увеличивается до 30–50 литров. Перед поливом по периметру границы приствольного круга необходимо сделать земляной отвал, это предотвратит растекание жидкости по участку. У годовалых и двухгодичных саженцев система корней еще недоразвита, поэтому для них влагозарядковый полив в осеннее время особенно важен. Еще он просто необходим для растений, которые в текущем сезоне подвергались формирующей обрезке, и для сортов и форм, отличающихся невысокой морозоустойчивостью.

С наступлением августа в грунт запрещается вносить удобрения, содержащие азот, потому что он способствует стимуляции роста зеленой массы. А в осеннее время нужно, чтобы подросли и созрели уже имеющиеся побеги, в противном случае в зимнее время они погибнут. Для того чтобы они быстрее одревеснели, в сентябре устраивают подкормку фосфорно-калийным удобрением, это также поможет сделать систему корней растения более крепкой.

При подготовке к зимовке молодых экземпляров нужно не забыть засыпать поверхность приствольного круга слоем мульчи. Мульчировать почву специалисты советуют корой деревьев, которую нужно измельчить. Дело в том, что такая мульча пропускает воздух, который необходим корневой системе, а во время оттепели испарения тоже не задерживаются в почве, это позволяет не допустить запревания корневой шейки либо корней растения, что достаточно часто случается, если почва засыпана опилками.

Зимовка

Если в зимнее время пройдет сильный снегопад, то из-за тяжелого влажного снега может произойти травмирование тоненьких ветвей, а также могут появиться разломы на скелетных ветках. Дергать сосну за ветви и трясти ее в зимнее время запрещается, потому что в этот период она очень хрупкая, и даже от небольшого усилия на ветвях могут появиться трещины. Удалить снег с ветвей, до которых вы можете достать, можно воспользовавшись щеткой либо веником, имеющим длинную ручку, при этом двигаться нужно от кончика ветки к стволу. Для удаления снега с ветвей, растущих сравнительно высоко, нужно использовать длинную палку либо доску, один из ее концов надо обмотать тканью, затем ей поддевается необходимая ветвь, которую следует раскачивать вверх-вниз. Разломы могут образоваться и из-за ледовой корки, которая появляется на растении во время оттепели либо когда в дневное время плюсовая температура, а в ночное ―минусовая. Для предотвращения травмирования ветвей под них необходимо поставить подпорки, как это делается с плодовыми культурами во время формирования большого количества плодов.

Источник

Зимняя спячка хвойников: как уберечь растения от мороза

Без хвойных культур не обходится ни один участок. Именно они придают живописный вид территории в зимнее время, когда все лиственные стоят голыми, а клумбы – пустыми. Сортов и видов хвойных культур так много, что можно создавать целые композиции, декоративность которых будет высока в любой сезон. Но есть один нюанс: не все хвойные культуры одинаково стойко переносят зимы. Если саженцы были привезены из Европы, где климат значительно мягче русского и даже украинского, – есть вероятность сильных повреждений кроны и подмерзания корней. Как этого избежать – разберемся подробнее.

Как проверить зимостойкость хвойников?

Снизить вероятность зимних неприятностей до нуля можно уже на стадии покупки саженцев. Если вы будете приобретать туи, ели, можжевельники в отечественных питомниках, где они несколько лет росли в таких же климатических условиях, как в вашей местности, то проблемы с зимостойкостью отпадут. Слабые культуры вымерзают уже на первый год после посадки в питомнике, так что до прилавков просто не доходят.

Но чаще мы приобретаем посадочный материал на рынке, где невозможно проверить, точную ли информацию об условиях произрастания саженцев дал продавец. И даже если все растения выращивались в местном климате, – нет гарантии, что их не перекормили азотными удобрениями для ускорения роста. А избыток азота значительно снижает иммунитет культур и ведет к вымерзанию.

Поэтому хозяева сами должны похлопотать о хвойниках, подготовив их к зимней спячке в конце осени.

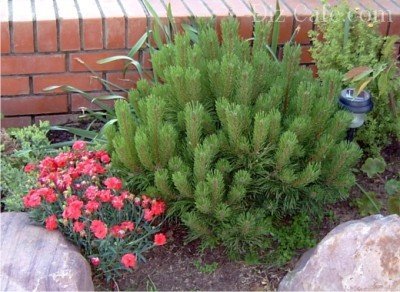

На маленьких участках прекрасно уживаются разные виды карликовой сосны, которая выделяется своей зимостойкостью и способностью противостоять снеговым нагрузкам

Среди культур, которые больше других повреждаются в зимнее время, лидируют туевики, пихты (кроме Сибирской и Вичи), метасеквои, кипарисы и кипарисовники. В районах с суровым климатом эти культуры лучше не высаживать либо настраиваться на то, что каждую зиму их придется оберегать от морозов.

В списке самых неприхотливых хвойных растений, значатся:

- Ели (кроме Восточной и Бревера);

- Кедры;

- Лиственницы (кроме Западной);

- Сосны (кроме Тунберга);

- Можжевельники (кроме Туркестанского и Зеравшанского);

- Тсуги;

- Западная туя.

Остальные сорта нужно подбирать с учетом продолжительности и суровости ваших зим.

Правила подготовки растений к зимовке

Осенний влагозарядковый полив

Несмотря на минусовые температуры, жизненные процессы в хвойных культурах не приостанавливаются, а лишь замедляют свое течение. Поэтому деревья и кустарники надо готовить к зиме с учетом этого обстоятельства.

Перед наступлением первых морозов (примерно конец ноября) проведите последний обильный полив хвойников. Под каждую культуру до метра лейте 2 ведра воды, а выше метра – от 3 до 5. Таким образом вы обеспечите растениям запас влаги для передвесеннего периода. В конце февраля, когда начнет припекать солнце, крона хвойных оживает и требует от корней питания и влаги. А если ее в почве недостаточно, то мороз сковывает землю на большую глубину. Корни не могут взять воду, поэтому иголки становятся сухими и легко обжигаются палящими лучами.

Особенно необходим полив:

- годовалым и двухгодичным саженцам, не развившим сильную корневую систему;

- редким породам хвойников со слабой зимостойкостью;

- растениям, крону которых формировали и стригли в этот сезон.

Если на участке есть хвойные деревья, выращенные в технике бонсай или с топиарной стрижкой, – им требуется основательное укрытие от снега

Фосфорно-калийные подкормки

Чтобы молодые ветви хвойников успели к началу зимы вызреть, нужно грамотно подкормить растения. Уже с августа исключите все удобрения, в составе которых есть азот. Он провоцирует бурный рост зеленой массы, и это сильно ослабит иммунитет. Полезно в сентябре внести в почву смесь калия и фосфора. Тем самым вы ускорите одревеснение веток и укрепите корневую систему.

Мульчирование молодых растений

Необходимым условием здоровой зимовки для редких и незимостойких сортов хвойных является мульчирование. Идеальный вариант мульчи – древесная кора. Она крупная, дает возможность поступать кислороду к корням и при повышении температуры не препятствует выходу лишних паров из земли. При таком мульчировании растения никогда не выпреют, как в случае с древесными опилками.

Взрослые хвойники или те, что были куплены в местном питомнике, – посыпать мульчей не надо. Они справятся с зимой и без укрытия.

Хлопоты в зимние месяцы

Если предыдущие советы вы учли, значит, зимой ваши питомцы будут чувствовать себя вполне комфортно, но на этом уход не заканчивается. Зимняя погода несет немало сюрпризов, и с ними надо вовремя бороться.

Сюрприз первый: обильный снег

Иногда зимой случаются сильные снегопады. Мокрый снег тяжким грузом оседает на хвойниках, вызывая разломы скелетных ветвей и обламывание тонких. Если ваш питомец покрылся липкой и мокрой снеговой шапкой – не пытайтесь стряхнуть ее, наклоняя ветви или тряся ствол. В это время кора и ветви настолько хрупкие, что вы спровоцируете растрескивание. Нужно обмотать конец доски мягкой тканью и поддевать ею каждую ветвь взрослого дерева, осторожно раскачивая вверх-вниз. Все ветви в зоне доступа вашего роста стряхивайте жесткой щеткой или веником, ведя от кончиков к стволу.

Крону шарообразных и колоновидных сортов можно уберечь, связав ее шпагатом. Только не пережмите ветви, чтобы не нарушать циркуляцию соков. Шпагат должен плотно прижимать крону к стволу, но не передавливать.

Перетянутая шпагатом крона становится компактной и плотной, не пропуская снег в середину, что помогает пережить зиму без разломов

Сюрприз второй: ледяной дождь

При контрасте дневных и ночных температур ветви деревьев могут покрыться ледяной коркой. Она имеет достаточный вес, наклоняя лапы и угрожая безопасности растения. Стряхнуть подобную красоту у вас не получится, так как она намертво прилипает к иголкам. В этом случае выручат подпорки, которые вы использовали летом для поддержки плодовых деревьев. Подставьте их под все ветви, которые согнулись слишком низко, чтобы уберечь от разломов. Остается дождаться солнечного денька, чтобы лед ополз под лучами сам собой.

Сюрприз третий: порывистый ветер

В некоторых областях зимой бывает шквалистый ветер. Он не опасен для низкорослых, карликовых деревьев либо ползучих кустарников, зато вертикальные туи, высоченные кедры или ели может запросто вывернуть с корнем (особенно на легких супесчаных почвах).

Если синоптики объявили штормовое предупреждение – подстрахуйтесь, поставив растяжки. Они бывают двух типов: с фиксацией к кольям и анкерного типа.

Суть первого варианта в том, что с четырех сторон возле дерева вгоняются в землю толстые колья, высота которых больше половины высоты ствола. От каждой опоры к стволу протягивается шпагат. Его завязывают не на голой коре, а предварительно обматывают ствол рубероидом или подкладывают в месте завязывания деревянный брусочек. Правда, вогнать колья в мерзлую землю зимой не всегда удастся, поэтому таким способом укрепляют хвойники с осени, особенно недавно пересаженные крупномеры.

С помощью анкерной растяжки можно не только уберечь дерево от порывов ветра, но заставить его расти строго вертикально

Второй тип – анкерный – предусматривает установку стальных растяжек, которые одним концом крепятся к дереву, а вторым – натягиваются на анкера. Анкера должны располагаться за пределами корневой системы. Для защиты ствола от стали надо обмотать дерево плотной мешковиной, а поверх нее использовать деревянные накладки.

Сюрприз четвертый: февральское солнце

Даже самые стойкие хвойники к концу зимы рискуют подмерзнуть или, наоборот, обгореть. В это время погода нестабильна, и часто днями солнце светит так ярко, что провоцирует раннее пробуждение корней. Они начинают активно питать крону, ожидая скорого тепла, и тут-то могут нагрянуть так называемые возвратные морозы. Приостановить сокодвижение вам не под силу, зато можно прикрыть крону толстым нетканым материалом, вроде лутрасила, или хотя бы одеть на молодые саженцы полотняные мешки из-под картофеля.

Чтобы предотвратить скорое оттаивание земли, замульчируйте ее опилками. Их белый цвет будет отражать солнечные лучи, и корни не так быстро пробудятся. Но при наступлении стабильного тепла опилки надо сразу убрать, чтобы растение не выпрело.

Без укрытия лутрасилом или иным нетканым материалом крона многих редких хвойных пород может не выдержать испытания суровыми морозами

Другую опасность таят солнечные лучи, которые обжигают нежные молодые хвоинки. Поэтому в конце зимы все однолетние саженцы и экзотические хвойники прикрывают с юга щитами либо полностью оборачивают крону мешковиной.

От солнца нежелательно защищать хвойники нетканым материалом, так как он аккумулирует тепло и может усилить пересыхание хвоинок.

Для защиты от февральского солнца можно использовать мешковину либо агроволокно, создающее внутри укрытия мягкий полумрак и сдерживающее пересыхание хвоинок

Не волнуйтесь, если у некоторых растений зимой пожелтеют хвоинки. Так можжевельники и тсуги реагируют на холод. Весной цвет восстановится.

Если все охранные мероприятия вы провели вовремя – хвойники быстро оправятся от зимней спячки и порадуют своей декоративностью.

Источник

5 самых частых проблем с хвойными и их решение

Добавление статьи в новую подборку

Что грозит хвойным культурам, растущим на дачных участках? Несмотря на уход, их, как и их лесных собратьев, не обходят стороной болезни и насекомые-вредители, которые способны уничтожить посадки. Доставить немало неприятностей может и яркое солнце.

Чаще всего на хвойные обращают внимание тогда, когда из вечнозеленых они вдруг становятся рыжими или бурыми. Что может привести к изменению цвета хвои? Причин множество:

- омоложение хвои – хвойные деревья, как и листопадные, также сбрасывают свою «листву», однако делают это не ежегодно, а раз в 3-4 года;

- неблагоприятные погодные условия – когда резко после холодов наступает жара или, наоборот, тепло сменяется заморозками, хвойные могут отреагировать изменением цвета хвои;

- превышение концентрации в воздухе вредных веществ также может привести к побурению хвои;

- неподходящее место – одни представители хвойных хорошо себя чувствуют лишь в тени, а другие – на солнце.

На наиболее серьезных причинах, которые могут привести не только к изменению цвета хвои, но и гибели дерева, остановимся более подробно. К ним относятся:

Весенние ожоги

Если весной вы обнаружили, что один ваш можжевельник или туя приобрели неприятный бурый цвет, то, скорее всего, причиной стал солнечный ожог. Февраль-март, когда еще лежит снег, но при этом днем светит яркое солнце, очень опасное время для хвойных. В таких условиях яркий солнечный свет и сильный ветер вызывают чрезмерное испарение влаги из хвои. Хвоя отдает свои водные запасы, а новые получить не может, т.к. корневая система, находясь в мерзлой земле, еще не может добыть из земли воду и доставить ее к ветвям. Это приводит к иссушению хвои.

Больше всего от ожогов страдают молодые экземпляры, а также хвойные растения, растущие на южной стороне участка.

Как помочь хвойным и не допустить ожогов?

- осенью укройте свои деревья любым светлым нетканым материалом (агротекс, лутрасил и т.п.), чтобы минимизировать потери влаги;

- еще одна обязательная осенняя процедура, которая поможет дереву напитаться достаточным количеством влаги, – влагозарядный полив;

- весной время от времени опрыскивайте хвою, особенно молодых саженцев, теплой водой;

- садоводы рекомендуют после окончания ночных морозов поливать землю вокруг деревьев горячей водой, чтобы помочь корням быстрее «проснуться» и начать питать дерево;

- сделайте затенение, особенно тем растениям, которые растут на южной стороне.

Болезни хвойных

У хвойных немало болезней, однако наибольшей проблемой являются шютте и ржавчина.

Шютте хвойных

Шютте – одно из самых опасных заболеваний хвойных растений. Поражает оно сосну, ель, можжевельник, тую, лиственницу.

Существует несколько видов болезни: обыкновенное шютте сосны, серое шютте сосны, бурое шютте сосны, шютте ели, шютте можжевельника, шютте лиственницы и т.д. У заболевших растений хвоя вначале темнеет, а потом на ней появляются черные точки и полоски – это места развития спор патогенных грибов. Распространение заболевания обычно начинается снизу, затем постепенно движется вверх по кроне. Вызывают шютте разные возбудители, однако итог заболевания одинаковый: у деревьев сохнет и почти всегда облетает хвоя, дерево хуже развивается и может погибнуть.

Некоторые из видов шютте поражают деревья лишь в молодом возрасте, например обыкновенное шютте сосны. Наибольшую опасность оно представляет для питомников, где растут молодые – от одного до восьми лет – деревья. Там заболевание распространяется быстро от заболевшего дерева к здоровому и в короткий срок захватывает большие площади. Совсем молодые саженцы, не достигшие двух лет, почти всегда погибают. Способствует возникновению и распространению заболевания теплая влажная погода.

Меры борьбы с шютте хвойных деревьев

Как бороться с шютте хвойных?

- При первых признаках заболеваний постарайтесь удалить с дерева всю пораженную хвою.

- Соберите весь хвойный опад и сожгите его.

- Обработайте хвойные любым препаратом с содержанием меди: бордоской жидкостью, ХОМом, Абига-Пиком и др. Один из самых эффективных препаратов для борьбы с шютте – фунгицид Ракурс. При обработке опрыскивайте не только хвою и ствол, обработайте также прикорневую зону.

- Через 10-14 дней повторите обработку.

Обработку хвойных медьсодержащими препаратами рекомендуется делать не только при появлении заболевания, но и в качестве профилактической меры дважды в год – весной, после схода снега, и поздней осенью, до наступления морозов.

Чтобы не допустить возникновения шютте, соблюдайте меры профилактики:

- сажайте хвойные на достаточном расстоянии друг от друга: в загущенных посадках не происходит проветривания и повышается влажность;

- для посадки хвойных выбирайте места, куда проникают солнечные лучи;

- не используйте дождевание, т.к. вода разносит споры и они могут попасть на соседние растения;

- своевременно удаляйте и сжигайте всю опавшую хвою, т.к. там могут быть споры патогенных грибков.

-

Ржавчина

Одно из самых распространенных заболеваний хвойных – ржавчина хвои. Свое название эта болезнь получила за цвет спор гриба-возбудителя. Споры могут быть красноватыми, рыжими, желтовато-коричневыми, бурыми – внешним видом они напоминают ржавчину. У пораженных ими растений хвоя приобретает рыжий оттенок – дерево теряет декоративность.

Однако только этим опасность ржавчины не ограничивается: с течением времени с больного дерева полностью опадает пораженная хвоя. Это приводит к снижению жизнестойкости, а иногда и к полной гибели дерева. А так как болезнь распространяется довольно быстро, то за небольшой период времени она может уничтожить большие посадки хвойных. Чаще всего от недуга страдают сосна и лиственница, однако можжевельник, ель и туя от нее также не застрахованы.

Ржавчина может быть вызвана несколькими видами патогенных грибов. Одни из них поражают только хвою, другие – еще и кору ветвей и ствола, где они образуют бугорки рыжего цвета разного размера и формы.

Некоторые виды ржавчинных грибов в течение своего жизненного цикла несколько раз меняют растений-хозяев. Так, например, гриб Gymnosporangium sabinae зимует на можжевельнике, а весной, с наступлением благоприятных условий, созревшие споры высыпаются и ветром разносятся на большие расстояния.

В качестве «жертвы» они могут выбрать любое косточковое дерево, но чаще всего оседают на груше. Там споры прорастают, поражая листья нового хозяина, а потом черешки и плоды. К осени выросшие грибные споры возвращаются на можжевельник и прорастают уже в его коре, хвое или ветвях. Там они остаются до весны – и весь цикл снова повторяется. Таким образом, один и тот же патогенный гриб, постоянно меняя хозяев, вредит обоим растениям.

Меры борьбы со ржавчиной хвойных деревьев

Самое первое, что необходимо сделать при обнаружении признаков ржавчины на хвойных, – это удалить все пораженные болезнью части растений. Оборвите всю хвою и обрежьте ветви со следами спор. Срезы обработайте медным купоросом и замажьте масляной краской. Все удаленные части вынесите из сада и сожгите.

Положите под дерево любой материал (пленку, спанбонд и т.д.), чтобы во время работы споры с ветвей и хвои не осыпались на землю. Обрезанные ветви также уложите на подстилку, а потом аккуратно вынесите из сада и сожгите.

Весной и осенью обработайте больные растения фунгицидами с медью: 1%-ной бордоской смесью, ОксиХОМом, Орданом и т.д. Не забывайте проводить также опрыскивание и лиственных растений-хозяев. Только тогда борьба со ржавчиной может закончиться успехом. Кроме того, при планировании сада не располагайте вблизи хвойных культур растения, которые являются промежуточными хозяевами некоторых видов ржавчинных грибов: грушу, яблоню, боярышник, смородину, крыжовник и др. И, наоборот, если рядом с участком расположен хвойный лес, сажайте названные культуры на максимальном удалении от него.

Даже если в вашем саду хвойные не болеют, стоит провести профилактические обработки для защиты от заболевания препаратами с содержанием меди и серы. Первая обработка проводится ранней весной, когда сойдет снег, а вторая – поздней осенью.

Вредители хвойных

Кроме болезней, проблемой для хвойных культур являются также и вредители: короед, пилильщик, долгоносик, паутинный клещ, хермес, тля, огневка и другие. Они уничтожают хвою, наносят вред коре и стволу дерева. В результате хвоя начинает осыпаться, куски коры – отваливаться, и если не принять меры для борьбы с вредителями, дерево может погибнуть.

Пилильщик

Из всех видов пилильщика опасность для хвойных представляет рыжий сосновый пилильщик, точнее, его личинка. В благоприятные для развития вредителя годы прожорливая личинка может нанести непоправимый вред посадкам хвойных на вашем участке. Вначале она объедает хвою, затем может перейти на кору ветвей. Больше всего от этого вредителя страдают молодые деревья.

Если вы обнаружили личинок пилильщиков в самом начале, когда их численность невелика, попробуйте собрать их вручную и уничтожить. С большим количеством вредителей смогут справиться лишь инсектициды. Разведите согласно инструкции Инта-Ц-М, Искру, Фуфанон-Нова или Кинмикс и обработайте им все дерево, включая ветви и ствол.

Короед

Один из наиболее опасных врагов хвойных деревьев (в основном, елей и сосен) – жук-короед. К жукам-короедам относится больше 700 видов различных жуков, самые распространенные из которых жук-типограф, заболонник и лубоед. Короед проделывает ход под кору, где и откладывает яйца. Многочисленные ходы приводят к тому, что у пораженных деревьев отваливается кора, ломаются молодые веточки, осыпается хвоя, и они погибают. Чаще всего короеды нападают на больные и ослабленные деревья, однако при сильном размножении наносят вред и здоровым экземплярам, уничтожая их за несколько недель.

Самый лучший способ борьбы с жуком-короедом – профилактика:

- внимательно следите за состоянием своего сада. Засохшие деревья и ветки сразу убирайте;

- укрепляйте иммунитет деревьев, растущих в саду. Для этого подкармливайте их удобрениями и стимуляторами роста;

- опрыскивайте растения в период с апреля по ноябрь биологическими препаратами, например Битоксибациллином или Фитовермом. Обработку лучше всего проводить в самом начале весны, чтобы лишить жуков способности к размножению и таким образом снизить их количество. Осеннюю обработку проводите накануне зимы (до наступления отрицательных температур) – она поможет уничтожить зимующих жуков и их личинок.

Чтобы избежать проблем с хвойными, о них нужно заботиться в течение всего года. Сейчас, осенью, укройте свои растения (это поможет весной избежать ожогов) и обработайте их фунгицидами для защиты от болезней и вредителей. Это поможет им благополучно пережить зиму и встретить весну в зеленом одеянии.

Источник