- Что такое думерская эстетика. Пейзажи с российскими панельками стали частью депрессивного тренда

- Кто такой думер и откуда он взялся

- Как думер стал субкультурой в России: эстетика и музыка

- Российские панельки — основа думерской эстетики

- Депрессия русских городов: серые многоэтажки

- Найдены возможные дубликаты

Что такое думерская эстетика. Пейзажи с российскими панельками стали частью депрессивного тренда

Думерская эстетика, пришедшая с запада из мема про думгая, превратилась в России в целую субкультуру. Люди слушают грустные плейлисты, не мечтают о будущем и бродят по спальным районам городов. А фото бесконечных панельных многоэтажек стали значимой частью депрессивного тренда.

Кто такой думер и откуда он взялся

Депрессивный парень начал грустить раньше, чем надел чёрную толстовку, закурил и стал думером. Его предком считается мем Wojak (перевод с польск. «Вояк»). Условное чёрно-белое изображение мужчины без определённых черт лица появилось в 2011 году и стало олицетворением чувства одиночества, сожаления и грусти, а его визитной карточкой стала фраза «Мне знакомо это чувство, бро» (ориг. I know that feel bro. — Прим. Medialeaks).

Жизненный мем быстро завирусился в западной интернет-культуре, особенно на англоязычном имиджборде 4chan. Вскоре грустный парень стал примерять на себя различные эмоции. В Сети появились его гневные и весёлые версии.

А в 2018 году Вояк надел чёрную толстовку, шапку, обзавёлся щетиной и сигаретой во рту. Из неопределённого мужчины из мема про знакомое чувство родился целый архетип: это молодой человек 20–30 лет, склонный к нигилизму и депрессии. Он уже разочаровался в жизни и страдает от чувства обречённости, от чего и получил своё название — думер. Английское слово doom переводится как «гибель», «упадок», «рок», «обречённость», а doomer, соответственно, как «обречённый». Они считают, что современную цивилизацию ждёт неминуемый крах.

Думеры стали появляться в мемах про депрессивную молодёжь, жизнь которой не складывается, с чем пришлось смириться.

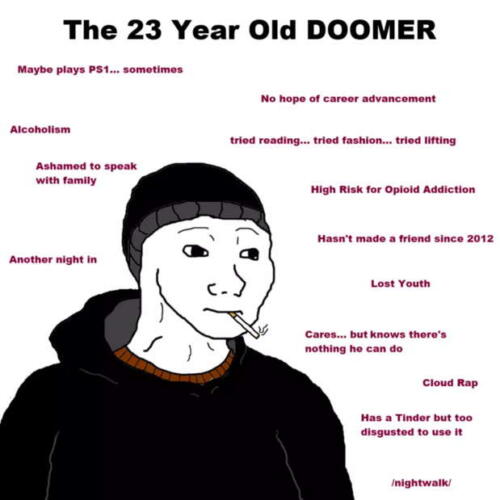

23-летний думер: изредка играет в PS1, алкоголик, стыдится общаться с семьёй, по вечерам сидит дома, нет надежд на развитие карьеры, пытался читать книги, хорошо одеваться, тренироваться в зале, не заводил друзей с 2012 года, неравнодушный, но ничего не может поделать, слушает клауд-рэп, скачал тиндер, но ему мерзко им пользоваться.

К 2020 году у депрессивного парня появилась не менее депрессивная женская копия в виде темноволосой девушки с каре и подведёнными грустными глазами, doomer girl (девушка-думер). Собой она представляет идеальную фантазию парня-думера — мрачный характер, схожие интересы и царящая в мыслях безнадёга.

— Хочешь, прогуляемся когда-нибудь?

— Да.

Несколько недель спустя.

Как думер стал субкультурой в России: эстетика и музыка

Немудрено, что этот мем так хорошо прижился в России и полюбился детям 90-х годов, которые боятся взрослеть, грустят об ушедшей юности и потерянных возможностях. В рунете стали появляться русские версии мемов про думера и его описания.

Для россиян мем про думера стал чем-то большим, чем шутка про депрессивного парня. Он трансформировался в целую эстетику и образ жизни, которого придерживаются некоторые люди 20–30 лет. Как правило, к российским думерам причисляют себя те, кто не верит в свой жизненный успех. Каждый день они ходят на малооплачиваемую работу, не заводят семьи и не верят, что всё будет хорошо. У них нет хобби и желания его искать.

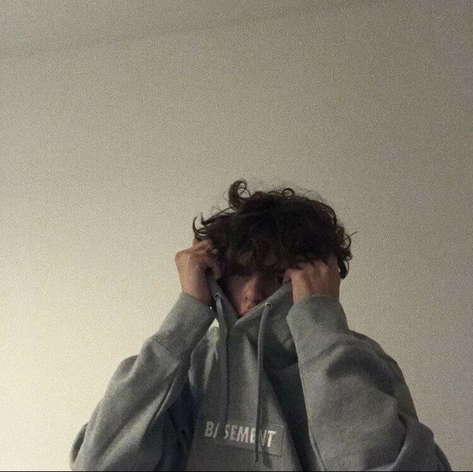

Однако быть думером в России — не значит жить мрачными мыслями, ведь тогда бы он ничем не отличался от гота или эмо. Думеры верят в слова «Россия для грустных» и стараются соответствовать. Они носят серую, практически незаметную одежду, сторонясь эпатажных вещей.

Российские думеры выросли среди серых панельных домов, гоняли меч в полуразвалившихся «коробках» и лазали по заброшенным домам. В общем, с самого детства впитывали в себя эстетику постсоветского пространства, которое вызывает противоречивые чувства — безнадёгу и тепло ностальгии. А чтобы лучше проникнуться грустной атмосферой, думеры слушают подходящие песни.

Большое значение для российских депрессивных парней и девушек имеет музыка. Они составляют специальные плейлисты, позволяющие глубже окунуться в мир думерской эстетики. Многие молодые люди отдают предпочтение классике 80-х годов — творчеству группы «Кино» и Виктора Цоя.

Думеры слушают спокойные, почти медитативные композиции российских музыкантов, которые грустно поют о жизни, любви и окружающей действительности. Также в подборках часто можно встретить каверы на известные поп-треки или советские песни, оригиналы которых, видимо, пришлись по вкусу думерам, но оказались недостаточно депрессивными.

- «Спокойная ночь» — Кино.

- «На заре» — Альянс.

- «Я тебя люблю» — Где Фантом?

- «Пластинки» — Дурной вкус.

- «Ночное рандеву» — Chernikovskaya Hata.

- «Мой разум где?» — Pixies.

Российские панельки — основа думерской эстетики

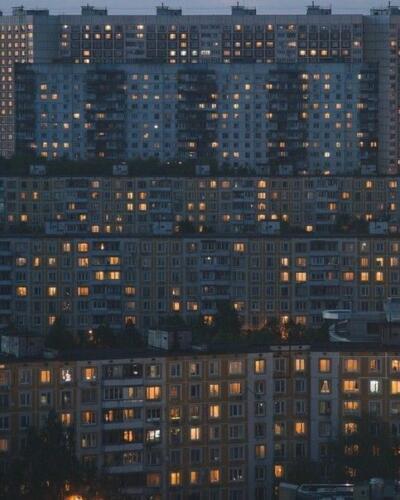

Особое место в субкультуре отводится романтике грустной России. Думеры надевают наушники, запускают готовые плейлисты и идут бродить по улицам провинциальных городов или спальным районам столицы. Они любуются серыми панельными домами, заводскими трубами и светом вечерних фонарей, запечатлевая окружающую действительность на фото и видео.

Ценители думерской эстетики, романтизируя городские пейзажи, создают группы в соцсетях, которые часто получают название «естетика [провинции]», и запускают хештеги #думерэстетика, #думерскаяэстетика и #панельки, с помощью которых делятся своими снимками.

В тиктоке появилось так много видео с кадрами городской России, что впору говорить о появлении особого жанра — думерского пейзажа, который часто снимается в сумерках и пестрит огнями фонарей на фоне панельных домов. Для правильного думерского пейзажа не нужен профессиональный фотоаппарат, достаточно обычной камеры телефона, которая даже лучше передаст атмосферу.

Особую слабость думеры испытывают к зимним пейзажам, навевающим воспоминания о холодном тёмном утре, когда невыспавшиеся школьники дружно шуршат болоньевыми штанами на пути в школу.

Распознать перед собой думерский пейзаж сможет, наверное, только житель постсоветского пространства. Удачный кадр должен вызывать у смотрящего противоречивые эмоции — безысходность от окружающей серости, но вместе с тем необъяснимое чувство домашнего уюта и спокойствия.

Кажется, странная и противоречивая любовь к пейзажам из серых панельных домов — это то, что объединяет многих из нас.

Между тем среди зумеров распространена другая субкультура — «тёмная академия». Medialeaks рассказал, как влиться в эстетику dark academia, чтобы ценители мрачной атмосферы студенчества не отличили от своего.

Источник

Депрессия русских городов: серые многоэтажки

Привет, дорогой друг. Если ты живешь в России, либо в СНГ, то ты сразу же поймешь о чем идет речь. А если ты все-таки не понял, то поясню: текст будет про пятиэтажки советской эпохи, которые так и «вселяют» депрессию всем жителям.

И нет: это не громкие слова, чтобы привести сюда больше людей, а истина. Вспомни, что ты чувствуешь, когда выходишь из своего серого многоквартирного дома в семь утра: на улице темно, тебе холодно, вокруг стоит эта серость, неубранный коммунальными службами снег, а в центре всего этого торта стоит ветхая детская площадка, которая состоит из полуживой горки, пустой песочницы и нескольких лестниц с облезлой краской.

Для чего я пишу этот текст? Хочу рассказать, для чего строились подобные дома, провести параллели с заграничными многоэтажками, и, наконец, понять, почему эти дома создают атмосферу депрессии. Короче, хочу понять, почему же в русских городах (особенно где-нибудь в глубнике, подальше от европейской части России) так грязно и страшно.

Типичная картина для русских городов. Знакомо, не правда ли?

Почему такие дома строились?

Думаю, это самый простой вопрос сегодняшнего поста.

В 1950-60-ых годах основная масса населения не имела собственного жилья. Разумеется, что тогдашнему советскому правительству это не нравилось, проблему надо было решать в короткие сроки.

На западе в то время в моде была постройка микрорайонов блочных домов, вскоре эта идея показалась по нраву советской верхушке — относительная дешевизна и простота постройки стали решающим фактором. Стоило только нажать красную кнопку, которая приказывала начать строительство, и. кнопка была нажата. А дальше. Вы знаете, что дальше: бесконечная стройка подобных зданий. Благодаря этому население обеспечили какой-никакой жилплощадью.

К слову, тогда считали, что подобные строения будут сполачать их жителей, то бишь обитатели(если так можно их назвать) по идее должны были сообща решать какие-либо проблемы быта. Но вы сами прекрасно знаете, что это было утопией: обратитесь к своему опыту, когда вся сплоченность заключалась только в приветствии соседа. Если вы мне не верите, то вспомните фильм «Москва слезам не верит», когда Ольга Павловна говорит Екатерине Александровне о том, что два человека познакомились только в клубе, хотя жили в одном доме и в одном подъезде.

Получилось так, что каждого горожанина абсолютно не волнует то, что творится за пределами его квартиры, — он отвечает только за свое логово.

Возможно, что советское правительство поняло свою ошибку, но было уже поздно: по всему СССР выросли тысячи многоэтажек.

Для тех, кто не понял, о чем речь:

Итак, почему же строились такие дома, вроде разобрались.

Нам уже известно, что такие технологии пришли с запада, но в их городах нет таких проблем от блочных домов. Как такое возможно?

Давайте посмотрим в корень: уже на первом этапе между советской и западной пятиэтажками были различия: если в СССР здания строились практически вплотную, а в Европе, или в США между домами специально отводились большие пространства — так сказать, видимость свободы.

На западе к середине 60-ых начали сносить подобные микрорайоны. В США поняли, что строить отдельные участки без рабочих мест — убийственно. Психологический фактор тоже сыграл свою роль — освоить широкие пространства было довольно тяжело, а монотонная застройка сказывалась на людях не очень хорошо.

Конечно, что не все блочные дома заграницей снесли — в бывшей ГДР, или, например, в Австрии осталась уйма таких домов.

На пикабу вы могли видеть фотографии с хрущевками, которые были перестроены, но давайте смотреть правде в глаза: не все подобные дома были капитально перестроены, есть и относительно нетронутые дома. Но. они все равно отличаются от наших.

Следующие фотографии были взяты с ютуб-канала «Алексей Шевцов». Да простит он меня.

Не могу сюда вставить вторую картинку. В чем проблема, может кто-нибудь знает?

В своих видео автор говорит о том, что район, застроенный хрущевками, может выглядеть нормально, недепрессивно. Добавьте сюда то, что масштабной реконструкции не проводилось.

Если у нас рядом с домами стоят машины, то в Европе стараются делать больше зеленых зон. Допустим, что европейским архитекторам поставили задачу привести в порядок русские пятиэтажки. С вероятностью в процентов 80 первым делом они бы очистили пространства между домов от машин, озеленив освобожденную территорию.

Так почему же именно на территории бывшего СССР многоэтажки создают депрессивную атмосферу?

Из моего текста мы поняли, что огромные пространства, монотонно застроенные однотипными зданиями, не окажут положительного влияния на жителей. Прибавьте отношение обывателей, когда их волнует только своя квартира, а к остальному они равнодушны.

Все это вылилось в неопрятность улиц, и, как итог, депрессивное влияние на горожан.

Сюда я добавлю цитату из британской газеты The Independent после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС:

Произошедшее является предвестником того, чего давно боялись российские лидеры: неумолимой деградации инфраструктуры советской эпохи. Всё — от электростанций до портов и аэропортов, от трубопроводов и железных дорог до городских ТЭЦ и московского метро — почти всё нуждается в срочном ремонте.

Газета, на мой взгляд, точно описывает ситуацию с многоэтажками.

Зеленая зона внутри австрийской хрущевки. Та самая картинка, которая не вставилась вверху:

Хочу завершить этот пост призывом: относитесь к окружающему пространству более аккуратно, будьте опрятны не только у себя дома.

Найдены возможные дубликаты

В США как раз строят дома вплотную, норм инсоляции там нет в принципе. Кстати в России нормы инсоляции уже «оптимизировали» и следом так же отменить собираются.

Хрущёвки строились после войны, когда жилья не было вообще никакого. Проект изначально французский, в то время подобные дома были весьма популярны в мире. Проектный срок службы 50 лет максимум, хотя планировали заменить через 25, первое здание — 48-й год. В любом случае их заменяют по программе реновации. Итак, вы критикуете стандартное и вполне логичное для того времени решение, не приводя альтернативы (сделали так, а надо было вот так), вы не приводите никаких ссылок на исследования о негативном влиянии плотной застройки, оставляя только голословные утверждения (эстетствующим пидорам не нравятся панельные дома — значит дома плохие). Как по мне — высер получился крайне унылым.

К слову, тогда считали, что подобные строения будут сполачать их жителей, то бишь обитатели(если так можно их назвать) по идее должны были сообща решать какие-либо проблемы быта. Но вы сами прекрасно знаете, что это было утопией: обратитесь к своему опыту, когда вся сплоченность заключалась только в приветствии соседа.

«Сполочать» я бы поменял на другое слово (сплотить жильцов, например). И таки были совместные дела у соседей, от постройки горки зимой, до уборки двора весной, дети вместе гуляли, праздники некоторые толпой отмечали и т.п. (на своем опыте это говорю).

И еще один момент — хрущевки (ведь по большей части про эти однотипные дома разговор идет) должны были решить проблему с жильем, в расчете на 25-50 лет эксплуатации этих домов, такое временное и бюджетное решение жилищной проблемы. А то, что их до сих пор эксплуатируют — проблема, да.

Бред и популизм. Даже по первой фотке видно. Она сделана поздней осенью, Листвы на деревьях нет, из-за чего самих деревьев почти не видно. небо затянуто тучами ракурс выбран таким специально что бы нагонять депрессуху. При том с этой задачей и то можно было бы справиться лучше. Про расстояния между домами — написано без знания норм, при том старых норм. Уверен, что про инсоляцию автор ничего не слышал.

Приведен опыт американцев, мол они попробовали и отказались, но ничего не сказано ни о том, как там строили и эксплуатировали такие дома, ни почему отказались. А там всё ой как интересно.

Приведён пример, что мол без рабочих мест, вот только в не приведено, как в Союзе это всё строилось. Что на районы существовал (и сейчас существует, но не всегда соблюдается) норматив, по больницам, школьным/дошкольным учреждениям, магазинам, парикмахерским и т.д. Что все организация обеспечивающая нормальную эксплуатацию домов находилась всегда в шаговой доступности, обладала штатом специалистов и набором оборудования обеспечивающем нормальную эксплуатацию зданий. А Микрорайоны часто застраивались крупными предприятиями, для своих сотрудников, что так же разгружало общественный транспорт.

Сказано, мол никто не знает соседей, но это только сейчас так. Потому, что половина не живут, много квартир сдаётся, жильцы постоянно меняются. 30 лет назад всё было по другому.

Приплетена хреновая эксплуатация зданий и оборудувания, на придомовой теерритории (убитые детские площадки), но это вопрос не строительства многоэтажек и планировки районов, а эксплуатации уже построенного, при том только в последнее время.

В общем низачёд. Хреновый наброс. Слабенький.

Источник