Таяние ледников

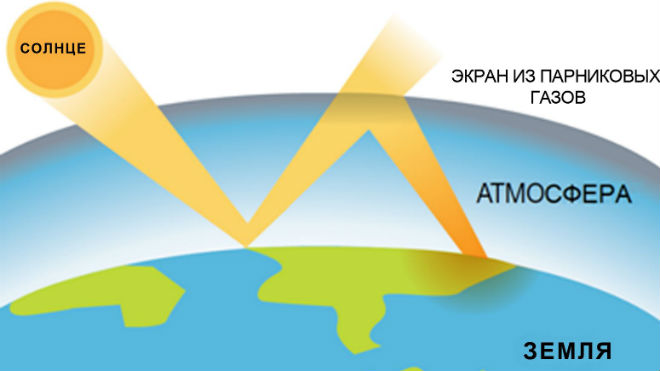

Понятие «таяние ледников» вызывает ассоциацию с глобальным потеплением, экологической катастрофой, неминуемой гибелью всего живого. Наиболее важное звено в цепочке печальных событий — это парниковые газы, создающие своеобразный купол, который удерживает тепло над Землей. Это ведет к неминуемому повышению температуры, обусловливающей начало таяния льдов.

Причины таяния ледников

По мнению экологов, основная причина таяния ледников — отсутствие бережного отношения людей к природным ресурсам планеты.

Быстрые темпы засорения почвы, воды и атмосферы спровоцировали образование парникового эффекта. Опираясь на статистические данные, полученные при наблюдении за ледниками, ученые озвучивают невеселые сценарии ближайшего будущего:

- Если ледники будут продолжать таять в том же темпе, то всего через 2 десятилетия в Антарктиде совсем не останется льда.

- Ученые НАСА рассчитали, что таяние ледников в Гренландии грозит потерей сотни миллиардов тонн их массы в год.

- Процессу таяния подвержены не только ледники, расположенные в Арктике и Антарктике, но и находящиеся в горах. Площадь швейцарских гор за последнее десятилетие уменьшилась на 12%.

- За последние полвека средняя температура на Земле увеличилась на 2,5˚, что становится причиной таяния льдов, повышения уровня Мирового океана. В результате воды планеты каждый год поднимаются на 3 мм, постепенно поглощая сушу.

- Из-за таяния льда увеличивается концентрация пара в атмосфере, который входит в состав парниковых газов. Это грозит усилением парникового эффекта, способствующего разрушению ледников. Получается замкнутый круг.

К чему приведет таяние ледников

Проблема имеет планетарные масштабы, так как ее последствия влияют на состояние всей живой и неживой природы. Опасения ученых связаны со всеми сферами жизни на Земле.

Состояние экологии на Земле с таянием ледников меняется в худшую сторону. Это касается геологического строения территорий и их рельефов, численности многих видов животных и растений, уровня Мирового океана, здоровья человека.

Потенциальные последствия дальнейшего таяния следующие:

- Таяние льдов станет причиной погружения суши в воду более чем на 50 м. Береговые линии сместятся и нынешние очертания водоемов значительно расширятся, поглотив прибрежные населенные пункты. В трагическом списке, помимо множества европейских столиц, оказалась и Северная столица России. По мнению экологов, Санкт-Петербург в будущем окажется под толщей вод Балтийского моря.

- Стремительное опреснение вод Мирового океана привет к изменению направления и скорости его течений, которые влияют на климат в регионах.

- Согласно выводам Всемирной организации здравоохранения значительные перемены в устоявшихся средах обитания грозят вспышками эпидемий, от которых даже сегодня ежегодно умирает 150 тыс. человек. Множество болезней, которыми болеют жители африканских и среднеазиатских государств, очень скоро «перекочуют» на прочие материки.

- Произойдет увеличение количества проявлений природных катастроф: торнадо, цунами и наводнения будут возникать во всех уголках планеты. Список стихийных бедствий следует пополнить и острым недостатком пресной воды. Пройдет всего 10 лет, и половина населения будет страдать от ее нехватки. С пищей дела также будут обстоять не лучшим образом: продолжительные засухи, чередующиеся с затоплениями, сделают невозможным выращивание многих сельскохозяйственных культур.

Пути решения проблемы

Отвести надвигающуюся беду крайне сложно. Прекращение или хотя бы незначительное замедление таяния ледников требует комплексного решения проблемы. При этом глобальные меры должны быть приняты на всех уровнях, вплоть до действий каждого отдельного жителя планеты.

В настоящее время учеными предложено несколько методов защиты ледников от пагубного влияния температур:

- монтаж на орбите Земли специальных зеркал, а на тающих местностях – щитовых сооружений;

- использование растений, созданных с помощью сложной селекции и обладающих способностью очень быстро поглощать углекислый газ.

Большое внимание уделяется поиску новых источников энергии, не требующих сжигания углеродного сырья. Во многих странах с каждым годом все больше появляется и используется солнечных батарей, ветряков и приливных электростанций. Рассматриваются необычные методы получения энергии, к примеру, отопление комнат с помощью тепла человеческого тела. Производятся гибридные автомобили с усовершенствованными техническими характеристиками. Контролирующие органы следят за тем, чтобы предприятия не выбрасывали в окружающую среду токсичные отходы.

Одной из глобальных задач современности является предотвращение таяния ледниковых покровов Земли. Свой посильный вклад в ее решение может внести каждый отдельный житель планеты. Экологи советуют не пользоваться аэрозолями, содержащими хлорфторуглеводы, которые поражают озоновый слой, заменять по возможности автомобиль на велосипед, максимально засаживать участки возле дома деревьями и кустарниками.

Источник

Газ при таянии льда

Исследование, проведённое Лундским университетом, доказывает, что выбросы метана из арктической тундры увеличиваются во время таяния ледников в Арктике. Когда микроорганизмы оживают в ранее замёрзшей земле, они образуют метан, который, в свою очередь, приводит к повышению температуры.

«Изменения в Северном Ледовитом океане могут влиять даже на экосистему в глубине суши», – рассказывает Франс-Жан Парментье, главный автор исследования и сотрудник кафедры физической географии и экосистем Лундского университета.

Предположения о наличии такой связи выдвигались и раньше, но в ходе исследования, отчёт о котором был опубликован в научном журнале «Geophysical Research», гипотеза была подтверждена.

Морские ледники отражают огромное количество солнечного света, в то время как открытая вода, наоборот, поглощает его. Поэтому уменьшение морских ледников приведёт к повышению температуры в районах вокруг северного полюса.

«Даже если многие другие исследования ранее доказывали, что таяние ледников влияет на жизнь в море, существует лишь несколько отчётов, показывающих, как это влияет на экосистему в прилегающих районах. Наше исследование доказывает, что мы не можем изучать море и сушу отдельно от анализа последствий изменения климата в Арктике», – объясняет Франс-Жан Парментье.

Франс-Жан Парментье и исследователи из США и Нидерландов изучали связь между метановыми выбросами и таянием ледников с помощью сложных компьютерных моделей. Модели имитировали влияние выбросов метана в арктической тундре на тающие ледники, повышение температуры на суше и изменение количества осадков.

«Таяние арктических ледников – это одно из наиболее очевидных последствий изменения климата, оказывающих огромное влияние на арктический климат. С 1990-х годов Арктика теряла ледники с непомерной скоростью – в среднем 14 процентов за каждые 10 лет. При дальнейшем уменьшении ледового массива температура в Арктике будет продолжать расти, равно как и метановые выбросы», – рассказывает Франс-Жан Парментье.

Следующий шаг для исследователей – проведение измерений в реальной среде. Результаты исследований позволяют более эффективно прогнозировать влияние изменения климата на нашу планету, и обращают внимание на необходимость безотлагательного противодействия этому.

Метан, выделяющийся при таянии вечной мерзлоты, может вызвать катастрофические изменения климата, что будет стоить миру огромных денег.

Снимки со спутника показывают таяние вечной мерзлоты вокруг Ливерпульского залива в северо-западной приарктических части Канады. Группа экономистов и полярных исследователей утверждает, что быстрое таяние Арктики может запустить отсчёт часов «экономической бомбы замедленного действия», способной принести триллионы долларов убытков и подорвать мировую финансовую систему.

Правительства ожидали, что потепление в Арктике, которое наблюдалось в течение последних двадцати лет, станет благословением для экономики, поскольку откроет доступ к новым газовым и нефтяным месторождениям и позволит проложить короткие маршруты из Европы в Азию. Однако, согласно выводам исследователей, впервые подсчитавших последствия таяния арктической вечной мерзлоты для мировой экономики, один только выброс метана в районе Восточно-Сибирского моря «может стоить 60000000000000 долларов (39000000000000 фунтов стерлингов)».

Учёные утверждают, что даже медленное выделение гораздо меньшего количества метана из его огромных залежей в вечной мерзлоте может спровоцировать катастрофические изменения климата и гигантский экономический ущерб.

Площадь арктических морских льдов, которые с каждым годом всё быстрее тают, уменьшается невиданными доселе темпами. В середине сентября 2012 года она уменьшилась до 3500000 км2, что составляет 40% её площади в 1970-х годах. Не только площадь, но и толщина ледового покрытия уменьшается. Некоторые исследователи прогнозируют к 2020 году полное очищение Северного Ледовитого океана от плавучих льдов летом.

Увеличивается опасность того, что с уходом плавучих льдов потеплеют моря, и из прибрежной вечной мерзлоты высвободится ещё больше метана. Исследователи говорят, что парниковый газ из Восточного Сибирского шельфа – огромного резервуара – или выделится медленно в течение пятидесяти лет, или катастрофически быстро в течение меньшего периода.

Кроме того, последствия исчезновения льда проявятся и на большом расстоянии от полюса, ведь этот регион играет ключевую роль для всей планеты и таких её подсистем, как океаны и климат. «Неизбежная потеря арктических морских льдов будет иметь огромные последствия как в смысле ускорения климатических изменений, так и в смысле выделения метана из прибрежных вод, ведь теперь летом они будут нагреваться», – говорит кембриджский профессор Питер Ведхемс, который возглавляет Группу физики полярных территорий океанов и является одним из авторов исследования, опубликованного в журнале «Nature».

«Мощный выброс метана существенно скажется на мировом социуме и экономике. Большая часть этого бремени придётся на развивающиеся страны: они окажутся перед лицом экстремальных погодных условий, наводнений, проблем со здоровьем населения и с сельским хозяйством», – утверждает он.

Учёные, опираясь на «Отчёт об экономических последствиях изменения климата» Николаса Стерна, вычислили, что 80% всех вызванных глобальным потеплением расходов придётся понести небогатым экономическим системам Африки, Азии и Южной Америки. «Затопление низменных территорий, жестокая жара, засухи и ураганы – все эти явления усилятся из-за дополнительных выбросов метана», – отмечают учёные. Они констатируют, что мировые экономические институты не приняли во внимание угрозы, связанные с быстрым таянием льда, а единственный негативный экономический результат потепления Арктики, который был учтён, – это риск разливов нефти.

Однако учёные говорят, что экономисты не видят общей картины. Соавтор исследования, профессор Гейл Вайтмен из Роттердамской школы менеджмента, отмечает: «Ни Всемирный экономический форум, ни Международный валютный фонд не признали опасности преобразований в Арктике для экономики. Обратите внимание на эту бомбу с часовым механизмом. Стоимость только одного огромного выброса метана в 2012 году для мировой экономики приближается к 70000000000000 долларов».

Отчёт в журнале «Nature» был опубликован именно в то время, когда мировые судоходные компании готовились отправить рекордное количество судов через северные территориальные воды России, сокращая путь между Азией и Европой более чем на 35% и уменьшая стоимость почти на 40%.

По информации российских официальных источников, в настоящее время 218 судов из Кореи, Китая, Японии, Норвегии, Германии и других стран обратились за разрешением воспользоваться Северным морским путём. В этом коридоре используется Берингов пролив между Сибирью и Аляской. Он открывался только на несколько месяцев в течение года, и то с помощью ледокола.

Однако после рекордного таяния арктических морских льдов судоходные компании настраиваются на активное использование этого пути. В 2012 году по всей длине пути от Атлантического до Тихого океана прошли 46 судов, тогда как в 2011 году – только 4. На маршруте от Норвегии в Китай даже для стандартного транспортного судна этот коридор может сэкономить 10-15 дней пути и сотни тонн топлива.

Согласно данным последних исследований, проведённых NASA, найдены простые и дешёвые способы уменьшить количество выбросов двух основных загрязнителей атмосферы – сажи и метана. Это может замедлить темпы глобального потепления на годы, а также существенно снизить показатель преждевременной смертности среди жителей Южной Азии, в частности Индии, Непала и Бангладеш. Стоит отметить, что едва ли не наибольшими загрязнителями атмосферы являются Индонезия и Саудовская Аравия, а также Соединённые Штаты.

В нынешних условиях программа ООН по окружающей среде прогнозирует возможное повышение средней температуры Земли на 1,5°C до 2025 года. Исследователи утверждают, что благодаря уменьшению выбросов метана и сажи в глобальном масштабе увеличатся урожаи плодовых до 135 млн тонн за сезон; в странах Азии и Среднего Востока улучшится ситуация со здоровьем населения и появятся положительные изменения в аграрном секторе; в мировом масштабе можно будет предотвратить примерно 700000 – 4700000 преждевременных смертей.

Разработано около 400 контрольных мероприятий, основанных на технологиях, аттестованных Международным институтом прикладного системного анализа в Люксембурге. Новые исследования сфокусированы на 14 мероприятиях, направленных на улучшение климатической ситуации в мире. Все они призваны уменьшить выбросы чёрного карбона и метана – загрязнителей, которые прямо или косвенно (через образование озона) отравляют окружающую среду, приводя к климатическим изменениям.

Учёные отмечают важность уменьшения количества именно метана и сажи в атмосфере, поскольку положительные результаты от таких действий можно будет проследить гораздо быстрее, чем последствия от уменьшения количества, скажем, двуокиси углерода. Это связано с тем, что чёрный карбон и метан циркулируют в атмосфере гораздо активнее.

Источник

Метан в мерзлоте — ресурс или опасность?

На фото: выделение метана из верхних горизонтов мёрзлых пород на севере Западной Сибири при бурении инженерных скважин до глубины 15-20 метров (автор фото В.В.Кондаков, НТФ «Криос»).

С самого начала освоения территорий, где есть вечная мерзлота, люди начали сталкиваться с неожиданными выходами газа. Особенно в тех районах, где впоследствии обнаружились месторождения углеводородов. Эти газопроявления продолжают фиксировать и поныне. Интенсивность газовыделений из мёрзлых толщ различна, время существования тоже. Одни из них могут затухать достаточно быстро, другие продолжаются месяцами. Различается и глубина, с которой поступает внутримерзлотный газ. Особенно это заметно при бурении в пределах нефтегазоконденсатных месторождений в Арктике и, прежде всего, на севере Западной Сибири. Газ может поступать с небольших глубин (первые десятки метров) при инженерно-геологическом бурении скважин (см. фото заставки) и даже при проходке шурфов в несколько метров в мёрзлых породах. Также газопроявления фиксируются из глубоких горизонтов мёрзлых толщ (до ста и более метров) при строительстве добывающих скважин:

Газопроявление при бурении на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении с глубины 64 м (фото В.В. Кондакова, НТФ «Криос»).

Иногда поток газа из мерзлоты может обладать очень большой силой. В литературе описаны случаи выбросов мощной струей выходящего газа не только песка и ледяной крошки, но и тяжёлого бурового инструмента на высоту более десяти метров. И это при совсем небольших глубинах бурения (10-50 метров). На арктическом шельфе при вскрытии подводной мерзлоты также фиксируются газовыделения. В качестве примера можно привести случай, когда под толщей воды более 60 метров была вскрыта «газовая залежь» на поддонной глубине около 50 метров, что привело к образованию газоводного фонтана, поднявшегося на 10 метров над поверхностью воды.

Непредсказуемые и часто интенсивные газовые выбросы из мерзлоты создают технологические проблемы при бурении, сооружении и эксплуатации скважин, добывающих углеводороды, и могут приводить к различным аварийным ситуациям вплоть до пожаров.

В последние десятилетия, в связи с активным освоением арктических регионов, спонтанные газопроявления из мерзлоты всё больше стали привлекать внимание учёных. Необходимо было понять: что это за газ начинает выделяться там и тогда, где и когда его не очень ожидают обнаружить? Какова природа его возникновения? Может ли он послужить человеку во благо? Или является если не опасным спутником любой хозяйственности деятельности на севере, то просто досадной помехой в работе?

Сейчас большинство исследователей сходятся на том, что газ в мерзлоте может иметь различный генезис и присутствовать в разных формах.

По форме нахождения газ в мерзлоте может присутствовать как в виде свободного газа, так и в виде газовых гидратов, а по своему происхождению (генезису) может быть условно разделён на местный (биохимический) и глубинный (катагенетический). Ниже мы подробнее обсудим эту условную упрощённую классификацию. Называя её условной, мы исходим из того, что в реальности внутримерзлотные газовые скопления могут включать в себя различные по своему происхождению и форме нахождения газовые образования.

Так каким же образом газ может аккумулироваться в мерзлоте и даже образовать там большие скопления?

Этот относительно молодой по возрасту газ, образовавшийся при микробиальной переработке органического вещества в приповерхностной части криолитозоны, по своему составу (преимущественно метан с незначительным содержанием двуокиси углерода) будет существенно отличаться от газа из нижележащих продуктивных горизонтов. Газ, поступающий из глубины, имеет совершенно иной генезис и значительно более солидный возраст. Кроме метана в его составе могут присутствовать в значительном количестве различные гомологи метана (этан, пропан и др.).

Этот глубинный газ называют также катагенетическим или термогенным. Он образуется на больших глубинах от сотен метров до нескольких километров в результате преобразования осадочных пород под влиянием повышенных температур и давлений. Как же он попадает в мёрзлые породы? Пути его могут быть различны. Одним из них является многолетнее промерзание газоносных коллекторов или газонасыщенных угольных залежей, сформировавшихся в предыдущие геологические эпохи и залегающих на небольшой глубине, сопоставимой с мощностью криолитозоны. Другим способом попадания глубинных газов в интервал многолетнемёрзлых пород является их миграция по проницаемым зонам земной коры. Образованию таких проницаемых зон может способствовать неотектоническая активность в данном регионе, в результате которой часто возникает субвертикальная трещиноватость горных пород. По этим трещинам и поднимаются из самых глубин Земли газовые флюиды. Иногда эти газы могут иметь возможность прямой разгрузки в атмосферу или гидросферу. Но в ряде случаев она может быть остановлена, например, при промерзании отложений сверху и образовании своеобразной непроницаемой мёрзлой покрышки. При этом вдоль зон трещиноватости будут формироваться полости, заполненные газом. И тут можно снова говорить об образовании «криолитологических газовых ловушек» для восходящего свободного газа.

Но помимо свободного газа, то есть существующего в привычной всем нам газообразной форме, в условиях мерзлоты газ может также присутствовать в связанном состоянии – в виде гидрата. Позволим себе в общих словах описать эти соединения для тех наших читателей, кто мало знаком с этой формой существования газа. Газовыми гидратами называют кристаллические соединения, образующиеся при определённых термобарических условиях из воды и газа. В гидратах молекулы воды образуют ажурный каркас, имеющий полости, которые могут занимать молекулы газа. Гидраты газов также называют клатратами (от латинского clat(h)ratus — «закрытый решёткой, посаженный в клетку»). Благодаря своей клатратной структуре единичный объём газового гидрата может содержать до 160—180 объёмов чистого газа. Скопления кристаллов газового гидрата напоминают ледяную массу, которую весьма условно можно назвать газом в твёрдом состоянии. Вероятность образования гидратов увеличивается с повышением давления и понижением температуры. При повышении температуры или уменьшении давления гидрат может «таять» — разлагаться на газ и воду, сопровождаться это будет активным шипением и пузырением «гидратного льда».

Во второй половине XX века впервые в мире газогидраты в природных условиях были обнаружены на севере СССР. Советскими учёными в 1970 гг. было сделано открытие — «Свойство природных газов находиться в твёрдом состоянии в земной коре», их существование связывалось с так называемой «зоной стабильности». В земной коре эта зона, которая характеризуется определённым соотношением температуры и давления, находится в некотором интервале от поверхности. В криолитозоне кровля зоны стабильности гидратов находится на глубине 200-250 метров от поверхности. В соответствии с этими представлениями, газовые гидраты не могут существовать в равновесных условиях выше этой границы, так как отсутствуют необходимые термобарические условия. То есть если мощность многолетнемёрзлых пород меньше 250-300 метров, то гидраты углеводородов (в частности, самого распространенного среди них – метана) искать бесполезно, они не могут существовать за пределами зоны стабильности.

Но на самом деле гидраты в криолитозоне могут существовать и выше зоны стабильности – в самых верхних слоях мерзлоты. Это так называемая «зона метастабильности газовых гидратов». Существование гидратов в этой зоне возможно за счёт «эффекта самоконсервации». Состоит он в следующем. Если происходит нарушение термодинамических условий, в которых газовый гидрат существует в зоне стабильности, то начинается его разложение на газ и воду. Но если снижение давления на газовый гидрат происходит при отрицательной температуре, то на поверхности гидрата начнётся образование корки льда. Она формируется из выделившейся при разложении гидрата переохлаждённой воды. Когда ледяная «шуба» окружит гидрат со всех сторон и закроет все его свободные поверхности, последующее разложение гидрата может практически прекратиться. Можно сказать, что ледяная корка практически непроницаема для молекул газа. Кстати, именно потому, что лёд даже теоретически является очень слабо проницаемым для молекул газа (вклад диффузии молекул газа по плёнкам незамёрзшей воды слишком мал), мёрзлые льдонасыщенные породы считаются, и по сути своей являются, абсолютным упором для газовых флюидов. Из этого следует, что выше зоны стабильности может существовать зона, где низкого внешнего давления недостаточно для формирования гидратов, но температуры держатся стабильно отрицательными, что обеспечивает длительную консервацию гидратов, которые были образованы ранее в благоприятных условиях. Такие гидраты обычно называют «реликтовыми» или «палеогидратами». Эти гидраты могли образоваться при равновесных (стабильных) термобарических условиях в газонасыщенной толще, когда необходимое высокое внешнее давление обеспечивалось мощным ледниковым покровом или трансгрессией холодного моря. В случае падения давления при отступлении ледника или регрессии моря сформировавшиеся газовые гидраты могли избежать полного разложения за счет эффекта самоконсервации. Однако теперь условия их существования становятся метастабильными, то есть газовый гидрат может избежать разрушения при небольших колебаниях температур и давлений. Но при существенных изменениях в системе, например, при вскрытии в результате бурения, газогидрат будет интенсивно разлагаться с выделением большого количества газа.

В мерзлоте газовые гидраты могут формироваться на небольшой глубине (в зоне метастабильности) и в настоящее время. Если свободный газ (метан) любого генезиса попадает в криолитологическую «газовую ловушку», то там он вполне может стать участником процесса гидратообразования вследствие кратковременного подъёма давления в замкнутом объёме при промерзании. А в дальнейшем при снижении давления газогидратные образования могут сохраняться в метастабильном состоянии за счёт самоконсервации.

Очевидно, что помимо потенциального энергоресурса существование в мёрзлых породах скоплений газа, и особенно неконтролируемые газопроявления из мерзлоты, представляют собой определённую угрозу сразу в нескольких областях.

Прежде всего, современный человек, озабоченный проблемами экологии, вспомнит о глобальном потеплении и парниковом эффекте. И будет совершенно прав. Такая мощная, холодная, имеющая в качестве характеристики определение «вечная» — мерзлота на самом деле очень чувствительна к изменению условий окружающей среды и достаточно хрупка. Конечно, мёрзлые толщи обладают большим запасом холода и, следовательно, инерцией при колебаниях температур воздуха на поверхности Земли. Но именно благодаря этой инерции проникновения тепловой волны в аномально «жаркие» годы, отклик на это может последовать лишь спустя несколько лет. Изменение теплового состояния криолитозоны приводит не только к вытаиванию подземных льдов с образованием термокарстовых котловин, но и к выходу на поверхность газов, находящихся в мерзлоте. Над озёрами, которые образовались в результате термокарста, в тёплое время года фиксируется повышенное содержание метана, поднимающегося из глубин мерзлоты, а сами потоки газа могут вызывать на поверхности воды бурление в виде грифонов. А в холодное время года ледовый панцирь термокарстовых озер существенно тормозит эмиссию газов в атмосферу. Однако именно в зимние месяцы мы можем также наблюдать процесс выхода метана на дневную поверхность, но уже по пузырькам газа, заключённым во льду:

Накопление пузырькового метана во льду термокарстовых озер (nat-geo.ru).

Поскольку многие тундровые озёра не промерзают до самого дна, то в донных отложениях и в самих таликовых зонах под дном озера и зимой не прекращается аккумуляция метана. Газ, который в холодный период накапливается подо льдом водоёма, по мере увеличения толщины ледяного покрова частично вмерзает в него. Весной при таянии такого льда произойдёт очередной мощный выброс парникового газа в атмосферу. Конечно не весь газ, поднимающийся на поверхность, был законсервирован в мерзлоте или образовался в ближайший временной отрезок в донных отложениях при их микробиальной переработке. Часть газа могла пройти транзитом по трещиноватым зонам и разломам и, не задерживаясь мерзлотой, сразу разгрузиться в атмосферу в таликовой зоне, которая имеет большую проницаемость для газов, чем мёрзлые породы. Поскольку именно водные объекты, реки и озёра приурочены к зонам повышенной трещиноватости, то по таликовым зонам, по их периметру, как раз и может происходить разгрузка транзитных газов из подмерзлотных горизонтов. Поэтому, как правило, на обводнённых территориях фиксируется большее содержание парниковых газов, чем над более сухими участками. И свой вклад в этот объём вносят, наряду с другими источниками, и газы, поступающие непосредственно из вечномёрзлых пород.

В последнее десятилетие внимание учёных привлёк ещё один процесс проявления активной жизни «вечной мерзлоты». Он характеризуется внезапностью и быстротой проявления и выражается в возникновении на поверхности земли воронок или кратеров, имеющих более десяти метров в диаметре, а по глубине – несколько десятков метров. Они имеют правильную (цилиндрическую или конусовидную) форму, с крутыми стенками и валом по периферии из выброшенного наружу грунта:

Газовые выбросы из криолитозоны с образованием кратеров. Ямал, район Бованенковского газового месторождения (фото из работы В.И.Богоявленского, М.О.Лейбман).

В настоящее время большинство исследователей рассматривают это явление как ещё одну реакцию криолитозоны на изменение её теплового состояния, когда нарушение температурного равновесия многолетнемёрзлых пород приводит к высвобождению заключённого в них газа. Здесь мы не будем рассматривать конкретные гипотезы образования воронок взрыва, так как этому посвящено много специальных научных статей. Правда, среди них иногда попадаются и так называемые «околонаучные», выдвигающие для объяснения образования кратеров в Арктике различные экзотические гипотезы – от падения метеоритов и крушения кораблей инопланетян до техногенных воздействий, проведённых засекреченными структурами при испытании новых видов оружия или техники, или просто последствий скрываемых от населения аварий на гражданских объектах. Но мы вернёмся к объяснению этого явления естественными геологическими причинами. Как мы уже отмечали выше, газ может быть заключён в мерзлоте в «газовых ловушках» или в виде газовых гидратов. Нарастание давления внутри газонасыщенной области рано или поздно должно привести к его разгрузке. И если давление, например, при разложении газовых гидратов будет нарастать стремительно, то и разрушение вышерасположенных пластов пород газами, рвущимися на свободу, будет столь же стремительным. Самый крайний случай – это разрыв толщи пород над внутримерзлотной газовой залежью, который по сути своей является взрывом. В настоящее время многие это называют «криовулканизмом».

Газопроявления при бурении и эксплуатации скважин могут наблюдаться как в непосредственной близости от ствола скважины, так и на расстоянии нескольких метров от неё. Вокруг работающей скважины неизбежно возникает некоторый ореол оттаивания, который может затронуть внутримерзлотное скопление газа. Внутримерзлотная газовая или газогидратная залежь может быть потревожена уже на стадии бурения. В результате газ будет подниматься на поверхность из глубины мёрзлой толщи вдоль контакта «цементное кольцо – оттаивающая порода». Дальнейшее распространение ореола оттаивания на всё большие расстояние вокруг скважины при её эксплуатации может привести к активизации газопроявлений из вскрытой внутримерзлотной залежи. Однако бывают случаи, когда при бурении газопроявлений не отмечалось, но в процессе формирования ореола оттаивания вокруг работающей скважины с течением времени могут быть затронуты газо- и газогидратные скопления в мерзлоте уже на некотором расстоянии от устья скважины. Опасность спонтанных газопроявлений из мерзлоты при проходке скважин или подземных выработок состоит прежде всего в загазованности воздуха метаном и возможности его воспламенения. Это может негативно отразиться на здоровье работающих там людей. Но кроме того, внезапные газопроявления из мерзлоты могут повлечь за собой целый ряд технологических проблем и сбоев в работе буровых и газодобывающих предприятий, но эта тема пусть останется за рамками данной статьи, поскольку является специальной.

В настоящее время изучением природы газопроявлений в криолитозоне занимаются исследователи как в России, так и в других странах (Германия, США, Канада, Япония, Китай). Одним из таких центров является Сколковский институт науки и технологий. Здесь в лаборатории Центра добычи углеводородов проводятся специальные исследования, включающие экспериментальное и термодинамическое моделирование условий формирования и существования газо- и газогидратных скоплений в мёрзлых породах и возможности эмиссии газов при эволюции мерзлоты, в том числе и на арктическом шельфе.

В заключение краткого рассмотрения формирования газовых и газогидратных скоплений внутри мерзлоты, а также связанных с этим разнообразных газопроявлений из толщ мёрзлых пород, хотелось бы в общих чертах объяснить, как, по-нашему мнению, следует сегодня относиться к этому природному явлению. На наш взгляд, рассматривать наличие в мерзлоте скопления газов и газовых гидратов можно (в зависимости от его проявления по отношению к человеку) как положительное, отрицательное или нейтральное. Положительным, безусловно, является то, что эти скопления – потенциальный источник газа, который находится на относительно небольших глубинах и, возможно, в будущем сыграет свою роль в энергообеспечении, хоты бы региональном уровне. К отрицательным особенностям внутримерзлотных скоплений газа и газовых гидратов следует, прежде всего, отнести возможность их незапланированного вскрытия с неконтролируемым выбросом газа при различных антропогенных или природных воздействиях. При этом нейтрально и спокойно следует относиться к умеренной разгрузке в атмосферу внутримерзлотных парниковых газов при климатических изменениях – как к явлению, на которое мы не можем повлиять никоим образом. Это просто надо знать и учитывать в рассуждениях о будущем существовании человечества на нашей планете.

Авторы: Чувилин Е.М., Соколова Н.С., Спасенных М.Ю., Центр добычи углеводородов Сколтеха.

Источник