- «Нисский. Горизонт»: шесть шедевров с выставки самого дорогого советского реалиста

- «Над снегами», 1964

- «В пути», 1964

- Триптих «Подмосковная ночь», «Коломенское», «Аэродром», 1961

- «Колхоз «Загорье», 1960

- Александр Дейнека, «Бомбовоз», 1932; Георгий Нисский «Прыжок с парашютом», 1935

- «Площадь Пушкина», 1967

- Рекорды соцреализма из коллекции ИРРИ

- Пять произведений ХХ века из собрания Института русского реалистического искусства в зеркале отечественного арт-рынка

- «В пути»

- «Спортсменка, завязывающая ленту»

- «Над снегами»

- «Портрет Климента Ворошилова в кабинете»

- «Три художника»

- С Минкульта спросили за вывоз картины Нисского ARTinvestment.RU 26 мая 2016

«Нисский. Горизонт»: шесть шедевров с выставки самого дорогого советского реалиста

В Институте русского реалистического искусства открылась выставка «Горизонт», посвященная советскому живописцу Георгию Нисскому, его наставникам и последователям. Редакция портала Москва 24 и арт-директор ИРРИ Надежда Степанова выбрали самые интересные экспонаты.

«Над снегами», 1964

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин

Одна из самых дорогих работ в собрании ИРРИ. Музей купил полотно в 2014 году, тогда же и зародилась идея подготовки выставки. На картине изображен первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104. Современное стремительное судно противопоставлено повозке, запряженной лошадью, и деревенской церкви, они символизируют прошлое.

«Над снегами» относится к зрелому периоду творчества Нисского, когда художник вернулся к авангардным поискам ВХУТЕМАС. Картина установила рекорд на аукционе Sotheby’s и считается самым дорогим произведением живописи советского реализма.

«В пути», 1964

Фото: Институт русского реалистического искусства

Картина с паровозом, отправляющимся с вокзала, стала обложкой выставки «Россия в пути. Самолетом, поездом, автомобилем», которую ИРРИ проводил в римском Palazzo delle Esposizioni.

Над этим индустриальным полотном мастер работал шесть лет. Художник неоднократно менял пропорции, добиваясь максимальной глубины изображенного пространства. После долгих поисков Нисский поместил желтый солнечный диск в смысловой центр композиции, в котором сходятся основные линии полотна.

Триптих «Подмосковная ночь», «Коломенское», «Аэродром», 1961

Фото: Институт русского реалистического искусства

На первый взгляд, три картины никак не связаны между собой. Однако на Всесоюзной выставке 1961 года Нисский сам презентовал эти картины как триптих. Сотрудники ИРРИ собрали и вывесили полотна в том виде, в каком это делал художник.

«Подмосковная ночь» и «Коломенское» стоят несколько особняком в творчестве Нисского, не любившего изображать классические идиллические пейзажи. Но если приглядеться, можно увидеть, что на каждой части триптиха есть самолет или след от самолета.

«Вспомните поэтические, проникновенные пейзажи Левитана, его тихие заводи, омуты, аллеи, опушки – красиво. Но это история, это вчерашний день, это прошлый век. Невозможно себе представить, чтобы в пейзаже Левитана приземлился наш гигант Ту-104. Там другой дух, другое настроение, другая эпоха», – писал художник.

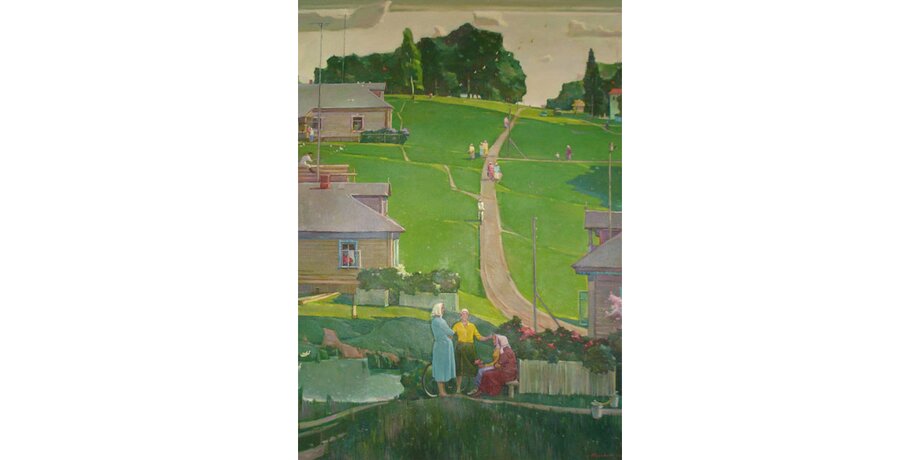

«Колхоз «Загорье», 1960

Фото: Институт русского реалистического искусства

Высокая картина вертикального формата. На полотне Нисский мастерски разложил все этапы и пути развития отношений между жителями колхоза. На переднем плане о чем-то беседуют бабушки, в верхней части кто-то кашеварит в избушке, дальше дети вышли на прогулку с гусями. Так в пределах одного полотна художник изобразил сложную структуру колхозной жизни.

Картина, вероятно, написана под влиянием живописи Северного Возрождения, которую высоко ценил Нисский. Схожим образом писал многоуровневые сюжеты и его соратник по Обществу станковистов Сергей Лучишкин.

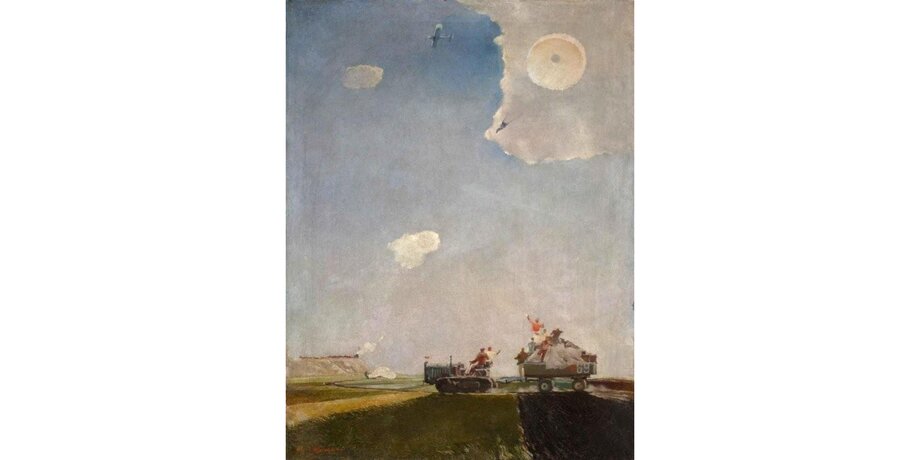

Александр Дейнека, «Бомбовоз», 1932; Георгий Нисский «Прыжок с парашютом», 1935

Александр Дейнека, «Бомбовоз», 1932

Помимо картин Нисского на выставке «Горизонт» представлены работы его наставников и последователей. Среди наставников нельзя не отметить Александра Дейнеку, который руководил Обществом станковистов. Работа «Бомбовоз» вывешена рядом с картиной Нисского «Прыжок с парашютом». Оба художника вдохновлялись техническим прогрессом и интересовались всем новым.

Георгий Нисский «Прыжок с парашютом», 1935

«Встретил и полюбил Дейнеку. Понятно почему. У меня были здоровые и быстрые ноги, крепкие бицепсы. Я был здоров и молод, во мне рос новый человек. А на его рисунках я впервые увидел новую жизнь, обстановку и тех людей, с которыми я вчера встречался в цехах, на улице, на спортивном поле», – вспоминал Нисский в автобиографии.

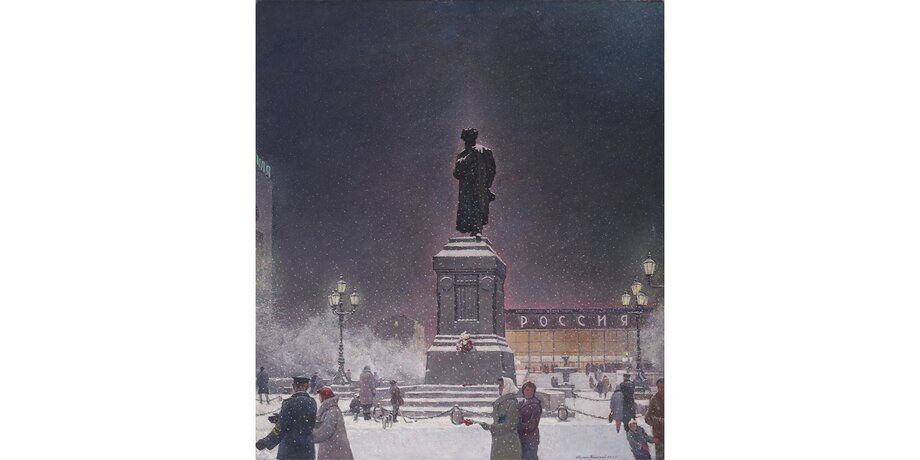

«Площадь Пушкина», 1967

Фото: Институт русского реалистического искусства

В поздние годы жизни художник испытывал проблемы со здоровьем и почти не творил. Одна из самых последних работ мастера изображает вид на Пушкинскую площадь. В архивах ВГТРК нашли видео, на котором Нисский пишет эту картину, и оно войдет в документальный фильм о жизни и творчестве художника.

Источник

Рекорды соцреализма из коллекции ИРРИ

Пять произведений ХХ века из собрания Института русского реалистического искусства в зеркале отечественного арт-рынка

«В пути»

Блестящий пример индустриального пейзажа Георгия Нисского конца 1950-х годов — картина В пути, над которой художник работал пять лет, многократно изменяя композицию. Технологические исследования во время реставрации выявили многочисленные исправления: например, увеличенный и передвинутый вправо солнечный диск, к которому сходятся основные диагонали картины. Работы Нисского на тему железной дороги связаны с его детскими впечатлениями, когда мальчик жил в поселке у маленькой станции в Белоруссии. Сам Нисский вспоминал: «Семафор, разбег рельсов, уходящий за поворот леса, шумливый бор с мачтовыми соснами и бескрайность белорусских полей с поземками… все это незабываемо и до сих пор сжимает сердце сладостью неизгладимых впечатлений».

Спустя полгода после громкой продажи полотна Над снегами, на осенних русских торгах Sotheby’s Алексей Ананьев, основатель Института русского реалистического искусства, приобрел еще одну эффектную вещь Георгия Нисского. Впрочем, на этот раз индустриальный пейзаж обошелся ему почти втрое дешевле: картина приобретена по нижнему эстимейту плюс комиссия аукционного дома. Едва ли произведения художника подобного уровня появятся на публичных торгах в ближайшее время, особенно после того, как этой весной разгорелся скандал вокруг Международной конфедерации союзов художников, якобы незаконно вывозившей шедевры советского искусства за границу.

Эстимейт: $783 100 — 1 096 340

Цена молотка: $783,1 тыс. (без учета комиссии покупателя)(вторая позиция в рейтинге самых дорогих работ художника)

«Спортсменка, завязывающая ленту»

Графическая работа Спортсменка, завязывающая ленту — эскиз к картине 1951 года Купальщица из Третьяковской галереи.

С момента покупки работы Алексеем Ананьевым в 2008 году многое изменилось: рынок русского искусства успел пережить взлеты и падения, а коллекционер основал частный музей — Институт русского реалистического искусства. Спортсменка Дейнеки стала визитной карточкой музея, но сохранила позицию самой дорогой графической работы художника. Для справки: рекорд на живопись Дейнеки был установлен в 2015 году, когда на аукционе MacDougall’s картина За занавеской была продана за $2,963 млн.

Эстимейт: $270 596 — 405 894

Цена молотка: $920,5 тыс. (без учета комиссии покупателя) (мировой рекорд цены на графику художника)

«Над снегами»

Конец 1950-х — 1960-е годы — значимый период в творчестве Георгия Нисского. В это время он возвращается к стилистике ранних произведений, отмеченных лаконизмом и графичностью. Среди безусловных шедевров этого времени — работа Над снегами. Самолет с обтекаемым фюзеляжем, резко выхваченный цветом, становится главным персонажем полотна, средоточием его динамики, зримым свидетельством покорения пространства и времени человеком. Изначально считалось, что на картине Нисского изображен самолет Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолет. Однако эксперты Московского авиационного института сочли, что это, скорее всего, самолет Ил-62М. Тем не менее к этому уточнению не стоит относиться строго, следует учитывать право живописца на художественный вымысел. Покупка Алексеем Ананьевым на аукционе Sotheby’s в июне 2014 года картины Георгия Нисского Над снегами из коллекции Международной конфедерации союзов художников установила исторический рекорд цены для советской официальной живописи.

Эстимейт: $838 150 — 1 173 410

Цена молотка: $2,5 млн (без учета комиссии покупателя) (мировой рекорд цены на произведение художника, по данным аукционных продаж)

«Портрет Климента Ворошилова в кабинете»

Ученик Ильи Репина и автор картины Ленин в Смольном Исаак Бродский вошел в историю советского искусства как художник-реалист, поставивший свой талант на службу революции. Климента Ворошилова, наркома обороны, одного из первых маршалов Советского Союза, он изобразил в его рабочем кабинете. Хотя картина Бродского советского периода была приобретена на аукционе «Совком» за внушительную по тем временам сумму, уже в июне 2009-го она показалась бы смехотворной: на аукционе Sotheby’s в Лондоне дореволюционное полотно этого художника ушло почти в десять раз дороже — за $1,3 млн, и цены на его произведения выросли.

Эстимейт: $135 298 — 216 476

Цена молотка: $184,1 тыс. (без учета комиссии покупателя) (третья позиция в рейтинге самых дорогих работ художника)

«Три художника»

«В 1963 году мы вместе ездили в Архангельск с Исааком Зильберманом, — вспоминает близкий друг Попкова художник Карл Фридман. — Витя там сделал картину Что делать?. В комнате, где мы жили, зеркальный шкаф, в котором отражается задумчивый Виктор. Впереди у него этюдник на ножках, но он не пишет — думает. Слева я пишу, а справа он изобразил не Зильбермана — как он сказал — а Сорочкина». Вероятно, Фридман говорит о работе Три художника, которую он в своих воспоминаниях называет Что делать?. Симптоматично, что в этой картине Попков запечатлел себя погруженным в глубокие раздумья, отказавшись от стандартного для художника изображения за работой, о его ремесле напоминает разве что угол этюдника. Расположив свой портрет в зеркальном отражении, художник дистанцируется от действия внутри пространства картины и помещает себя фактически в пространство за пределами рамы. Здесь он скорее созерцатель, а не создатель, что роднит художника со зрителем.

Три художника Виктора Попкова — самое свежее приобретение Алексея Ананьева из этого рейтинга и вторая по стоимости работа художника. На фоне общего снижения цен и падения продаж на рынке русского искусства две с лишним сотни тысяч долларов (кстати, выше эстимейта!), которые коллекционер заплатил за эту картину летом 2016 года, нагляднее всего доказывают, что отечественное искусство музейного качества по-прежнему востребованно.

Эстимейт: $116 207 — 174 311

Цена молотка: $227,331 тыс. (без учета комиссии покупателя)(вторая позиция в рейтинге самых дорогих работ художника)

Источник

С Минкульта спросили за вывоз картины Нисского

ARTinvestment.RU 26 мая 2016

Прокуратура считает, что эксперты, аккредитованные Минкультом, занижали стоимость вывозимых на Sotheby’s шедевров, создавали условия для незаконного пересечения границы и допускали другие нарушения

Закрутилось все с того, что «Коммерсантъ» получил в свое распоряжение представление Генпрокуратуры, которая установила, что Министерство культуры «закрывает глаза на злоупотребления экспертов, которые занижают стоимость произведений искусства, что приводит к недополучению налогов с их продажи» и «создает условия для незаконного вывоза культурных ценностей за границу».

Озарение на всех снизошло после проверки, которую инициировало, по словам Владимира Мединского, само же Министерство культуры. Суть претензий прокуратуры можно проиллюстрировать на одном примере.

Два года назад, в июне 2014 года на Sotheby’s был выставлен живописный шедевр Георгия Нисского «Над снегами» 1964 года. Роскошная, музейного уровня вещь, огромный размер (больше полутора метров). Да и провенанс безупречный — из коллекции Международной конфедерации союзов художников (наследница Союза художников СССР). Не удивительно, что эту работу втрое выше эстимейта, почти за три миллиона долларов купил банкир Алексей Ананьев, и сегодня картина Нисского по праву украшает его музей ИРРИ.

Продали. А дальше кто-то задался вопросом: «Позвольте, а как вообще шедевр из собрания Конфедерации оказался на Сотбисе?». Начали копать и выяснили (по информации «Ъ») примерно следующее:

1. Работу вывозил, оформив разрешение на себя как на частное лицо, руководитель конфедерации Масут Фаткулин. Прокуратура сочла это нарушением.

2. Вывоз разрешили на том формальном основании, что работе на тот момент было 50 лет, а скорее, чуть меньше, если вывозили ранее 2014 года. Хотя могли, конечно, запретить, учитывая выдающуюся культурную ценность.

3. Для уплаты 5%-ной пошлины (это если картине насчитали 49 лет) эксперты Минкульта оценили картину в 800 000 рублей. В отличие от Sotheby’s, который оценил ее более чем в 800 000 долларов — в 35 раз дороже.

4. Вероятно, чтобы окончательно навлечь беду на российский Минкульт, британский Sotheby’s продал картину не за 800 000 рублей, а за 102 571 000 рублей — в 128 раз дороже.

В результате Генпрокуратура выразила возмущение: «Да куда же вы смотрели? Стыд у вас есть?». А Минкульт, как в кино, пожал плечами: «Это все из-за Иришки, Иришки Скоробейниковой. Нарушители уже уволены».

Кстати, странно, что уволены. Интересно было бы узнать, за что именно? За небезупречный моральный облик, что ли? Думаю, что выписывающие разрешение эксперты были достаточно благоразумны, чтобы не подводить свои действия под статью. И вполне допускаю, что действовали они строго в рамках тех возможностей, которые предоставляет им закон.

1. Делать оценку для расчета вывозной пошлины вольно, на свое усмотрение. Потому, что стоимость произведения определяет эксперт, аккредитованный Минкультом, а не профессиональный оценщик. Оценивает практически как пожелает. Потому, что специалисту, аккредитованному Минкультом, не нужно подтверждать свою оценку референсными аукционными продажами, приводить методику оценки, составлять официальный отчет. То есть ему не нужно делать всё то, что требуется от обычных профессиональных оценщиков. Поэтому в отдельных случаях так и получается: хочешь — 800 000 рублей, хочешь — 800 000 долларов. Всё едино. И скорее всего, закону не противоречит.

2. Не опираться на Федеральный стандарт оценки культурных ценностей. Потому что никакого стандарта нет. Его проект разрабатывался в 2015 году, но сгинул в кабинетах Минэкономразвития.

3. Пренебречь рядом деталей, включая точные размеры, материалы, техники, название, а то и авторство при описании произведения, для которого выдается разрешение. По идее все это должно быть в экспертизе. Но может и не быть. Потому, что к экспертизе тоже нет четких требований, так как национальный стандарт экспертизы в нашей стране не разработан.

4. Соглашаться на «н/х», даже если явно не н/х, но в экспертизе написано: н/х.

5. Трактовать возраст выпускаемого произведения в широком диапазоне. Например, если в экспертизе написано 1910-е годы, то это как? Если 1918 год, то менее 100 лет, и вывоз может быть разрешен. А если 1915 год и ты раньше предмет не ввозил, то «адью», потому как больше 100 лет. Ну, и для расчета пошлины — всё то же: 49 лет — 5 %, а 51 год — уже 10 %.

Такая система тем не менее работает. Хотя и допускает слишком много субъективного. Теоретически это позволяет кому-то прикрывать глаза на спорные положения и трактовать их в пользу заявителя вывоза. Правда, сегодня чаще бывает наоборот — эксперты Минкульта перестраховываются. В частности, оценивают предметы даже дороже, чем они были куплены реально. А возраст ставят скорее по нижней границе: если написано в экспертизе 1910-е годы, то почти наверняка засчитают как 1910-й, а не 1917-й.

Скандал с вывозом шедевров на зарубежные торги, вполне возможно, повлечет ряд последствий:

1. Ведущие зарубежные аукционы (в первую очередь Sotheby’s и Christie’s) окажутся «под колпаком у Мюллера». Недополученные пошлины — дело государственной важности, поэтому кто-то наверняка начнет листать каталоги аукционов, обращать внимание на эстимейты и отличать 800 тысяч рублей от 800 тысяч долларов.

2. Будет усилен контроль на границе с риском неудобств для добросовестных владельцев, имеющих на руках официальные документы. Там, где слишком повышена бдительность, там высок риск «перегибов» на местах.

3. Наученные горьким опытом, эксперты, аккредитованные Минкультом, при малейших сомнениях будут склоняться к завышению возраста и оценки произведений.

4. Скандал утихнет, а на уровне регламентов все останется, как было. В частности, федеральный стандарт оценки и национальный стандарт экспертизы приняты в ближайшие годы не будут. Оценку для целей вывоза будут делать не оценщики, а эксперты. А столь нужной рынку базы произведений, находящихся в розыске, тоже не появится. Такое мнение.

5. Люди, которые раньше вывозили вещи с «оптимизированной» оценкой, но вполне легально, начнут искать доступ к неофициальным каналам.

И всё это еще полбеды. Ведь чем плохи такие таможенные скандалы? Чем плохо дело Степанова? Чем плохо дело Коха? Чем плох случай с тем же Фаткулиным? Да тем, что новые люди, только вступающие на путь коллекционирования, глядя на все это, подумают: «А стоит ли связываться с русским искусством? А если связался, то стоит ли покупать внутри страны?» То его не вывезешь толком, то еще чего.

Тут бы наоборот поступить, сыграть на опережение: не затягивать гайки, а либерализировать ввоз-вывоз по максимуму, повысить прозрачность процедур, уточнить регламенты, дать людям возможность без опасений распоряжаться своей собственностью и через это повысить привлекательность внутреннего рынка искусства. Чтобы люди не опасались продавать и покупать здесь.

Источник