- За что Исаака Левитана называли виртуозом весенних пейзажей

- Весна в раннем творчестве художника

- Последний снег. Саввинская слобода

- Картина «Весна в Италии» и этюд к ней

- «Весна. Большая вода»

- Описание картины Исаака Левитана «Март»

- Описание картины Исаака Левитана «Март» на английском языке

- «деревня. зима», исаак ильич левитан — описание картины

- Чем привлекательна для художника зима?

- Задорная зима Василия Сурикова

- Лазурная зима Игоря Грабаря

- Загадочная зима Ивана Шишкина

- Деревенская зима Исаака Левитана

- Городская зима Константина Юона

- Зима в пейзажах И. Левитана. Презентация

- И.И. Левитан. Деревня. Зима. 1877-1878

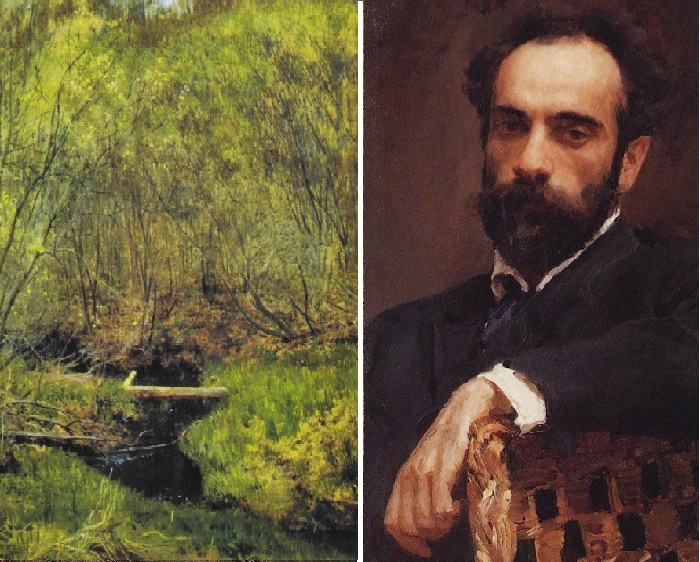

- Исаак Левитан

- Корней Чуковский. Воспоминания о выставке Левитана, 1903

За что Исаака Левитана называли виртуозом весенних пейзажей

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Весна, пробуждение природы – одно из прекраснейших и романтичных времен года. В эту пору природа как бы скидывает с себя дремоту, в которой пребывала во время долгой и холодной зимы. Пробуждаясь, она заставляет мир играть чистыми красками, звенеть капелью, пением птиц. Именно эта красота и романтичность окружающего мира, сбросившего с себя тягости зимы – все это нашло красноречивое отражение во многих произведениях русских художников-пейзажистов. Каждый из них писал весну такой, какой видел. У одних — она была связана с цветением распустившихся садов, журчанием рек, пением прилетевших птиц. В творчестве других мастеров весна ассоциировалась как время любви и нежности, а у третьих – это время сырости и грязи.

Вот и в левитановских весенних пейзажах, зачастую можно увидеть вместо весеннего настроения, настроение осеннего сырого дня, где преобладает серо-бурый колорит и общая подавленность. Однако есть множество и таких работ, которые реально дышат весной: тающий мартовский снег, едва тронутый первым дыханием тепла в преддверии весны, яркая зелень, разливы широких рек и мелких речушек, цветение яблоневых садов. Времена года Исаак Ильич считал как бы сменной одеждой природы, не меняющей, по сути, ее истинного обличья.

И что бы художник не писал, он каждым своим полотном, каждым крошечным этюдом красноречиво говорил: «Какая всюду нас окружает красота! Какое величие. » К тому же виртуозное владение колоритом позволяло автору с легкостью воспроизводить световые эффекты, создавать иллюзию пространства, а также придавать соответствующее настроение.

«Картина — это что такое? — говорил Левитан. — Это кусок природы, профильтрованный через темперамент художника» . Сам-то он был меланхоликом. И это чувствуется во многих его произведениях, особенно позднего периода.

Весна в раннем творчестве художника

В небольшом этюде «Солнечный день. Весна», который молодой Левитан написал на первом году учебы в пейзажной мастерской Алексея Саврасова, явно чувствуется влияние учителя. Здесь видно особенное внимание автора к мелким подробностям в композиции, и почти фотографическая достоверность их изображения, что было свойственно многим пейзажистам середины XIX века.

Еще в те годы профессора отмечали в работах художника эмоциональную составляющую, а потом уж техническую. Левитана нисколько не привлекали надуманные эффектные романтические или героические пейзажи. Да и работая на натуре, Левитану было недостаточно передать внешнюю красоту ландшафта, он хотел уловить и передать прелесть или грусть каждой мелкой детали, каждой веточки. И это у него действительно получалось.

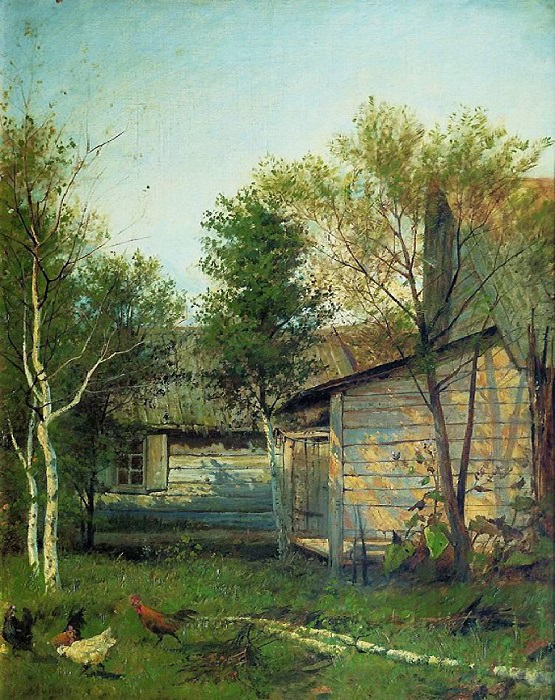

Последний снег. Саввинская слобода

А вот в этом этюде уже видно, как меняется манера художника. Он стал лучше создавать пространственные планы, избегая геометрии в композиции, проработки деталей. Его манера написания стала свободной и обобщенной, а колорит стал строиться на соотношении тонких оттенков земляных тонов. Художник несколько лет работал такой скупой палитрой, которая, по его мнению, как нельзя лучше могла отразить природу средней полосы России.

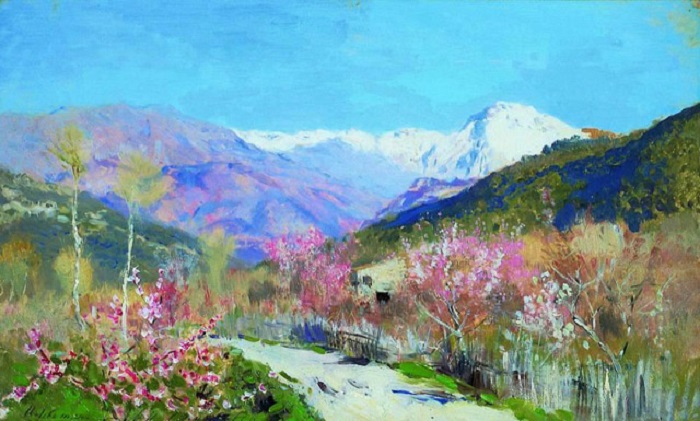

Картина «Весна в Италии» и этюд к ней

Особое место в ряду произведений художника занимают очень разные по колориту этюд и картина «Весна в Италии», написанные во время первой зарубежной поездки в 1890 году. Этюд, разумеется, Левитан сделал с натуры в Италии, а картину заканчивал уже по возвращении на родину, в Плёсе. Любопытно, что этюд значительно отличается от основного произведения с одноименным названием.

Покоренный колоритной итальянской природой художник смог перенести ее настроение на свой этюдный набросок, а вот более поздняя переработка качественно утратила свою красочную эмоциональность, интенсивность цвета, тонкость цветовых соотношений. В картине все выразительные приемы стали более сдержанными, а колорит гораздо приглушенным. Видимо, лишенный яркой южной натуры, в окружении сдержанной русской природы Левитан терял ощущение многоцветности природной среды. Но, невзирая ни на что, в сравнении со многими другими пейзажами того периода картина «Весна в Италии» выглядит чрезвычайно воздушной и в то же время наполненной цветом.

В 1895 году в творчестве Левитана появились радостные, мажорные мотивы. Его живопись становится более звучной, выразительной, словно очнувшейся от долгого сна. Чувство восторженного и светлого переживания природы наполняет целую серию произведений мастера, среди которых самое известное — «Март». Именно это произведение Левитана своим торжествующе-радостным настроением снискало себе широкую известность. «Март» назван одним из самых поэтичных русских пейзажей XIX века. Он настолько музыкален, что зритель, стоящий перед полотном, будто реально начинает слышать звон капели, крики птиц, храп лошади, ждущей своего хозяина у дома. Причем не только слышать, а и ощущать запахи от избавляющейся от ледяного плена земли.

«Весна. Большая вода»

«Весна перед вами, и душа ее, ее сокровеннейшее настроение охватывает вас с непривычной силой» , — так высказался об этой картине А. В. Луначарский. Студеная весенняя вода вышла из берегов, затопив рощу и прибрежные деревушки. Эта левитановская весна еще не зеленая — она голубая. В нежнейшей лазури прозрачной воды отражаются тонкие белые стволы березок. Тени голых деревьев падают на подсушенную солнцем рыжую землю. Невероятное умиротворение и радость преображения — вот чем пронизан пейзаж художника. Земля пробуждается! В воздухе пахнет весной, ведь в ней всегда таится надежда — на хорошее лето, на урожай, на счастье. К сожалению этим полотном и завершилась серия ярких, поэтических пейзажей Левитана. Он закончил его к 1897 году, когда уже упорно начал новые методы в работе, которые и отразились в следующем цикле его произведений.

Источник

Описание картины Исаака Левитана «Март»

Исаак Левитан не так часто обращался к зимним пейзажам — видимо, слишком одноцветным он считал это время года. Это и понятно — не может зима соперничать с весной или осенью в обилии разнообразных оттенков. Работа русского пейзажиста «Март» — одна из немногих таких работ, хоть ее и нельзя строго причислить к «зимним», ведь все на картине указывает скорый приход весны.

Хоть и ярко светит солнце, заметно, что весна еще не вступила в свои права: снег еще лежит плотным ковром. Молодые березки возле дома залиты светом, но могучие сосны вдалеке находятся во власти мрачной и холодной тени, как будно хотят продлить уходящую зиму. Тем не менее, весна, хоть и незримо, но присутствует на картине Левитана: чистое голубое высокое небо, подтаявший в некоторых местах снег, и даже скворечник на высокой березе дают понять, что дни зимы уже сочтены.

Художник изобразил задний двор какого-то загородного имения, к которому подъехали сани. Видимо, крестьянин приехал к барину обсудить ход будущих полевых работ. Стена добротного двухэтажного дома жадно впитывает солнечное тепло; старая лошадка, запряженная в сани, тоже млеет под первыми теплыми лучами.

Позитивный и теплый колорит картины «Март» обеспечен сочетанием зеленых, синих и белых оттенков. До Левитана подобных работ никто не писал, поэтому она стала источником вдохновения для целой плеяды отечественных мастеров.

Описание картины Исаака Левитана «Март» на английском языке

Love is able to push on feats, love inspires and becomes a muse. Something similar happened to the artist Levitan. Though he was married, but one adorable creature conquered his heart, and this pushed him to a number of artistic compositions. The picture “March” is also the fruit of the artist’s feelings and expressions of emotions, to his neighbor in the country.

The warm spring sun drowns the loose snow. Since the trees are still covered with snow and there are no leaves yet, you can see the presence of the birdhouse on the tree. All this precedes the onset of summer. Soon it will be possible to walk around the forest, with your friends, enjoying the beauty of nature. Friends arrived for a short time, and at the entrance stand horses tired from the road. What a nice picture, how much joy and hope in it.

Only this picture of the artist reflects such bright thoughts and feelings. She is the only one and he will not write anything like that again. Like every artist, Levitan had his own peculiarities. For example, he rarely wrote winter themes, preferring spring or autumn. But the picture March is an exception. The winter landscape depicted by Levitan was a turning point in the history of Russian painting. Surprisingly, he described the winter so beautifully, the radiance of the snow, the trees and the sky, in winter splendor, only this man. Before him, there was no such work, with such a colorful description of winter. In the picture there is no waiting. The horse is heated by the sun’s rays, not expecting their masters. The horse’s eyelids are covered and it enjoys the warmth of the sun’s rays. The difference picture “March” is the accuracy, simplicity and clarity of this picture.

The viewer is immersed in the state transmitted on the canvas. Seeing the lanes of the road, on which the snow thawed, seeing a wooden house in front of you, it seems as if you are also present on the picture itself. The nature of the picture is cozy, and this is its peculiarity. Part of the picture, which depicts a snowy field, divides the canvas into two halves, while making a share of peace and tranquility. The front part of the picture reflects a pleasant languor. For example, the wall of the house, porch, roof, they are heated by the rays of the sun. The horse is languishing under the sun, dearly warmed and thawed. And on the back half you can see a different description.

Trees, gloom, birch with foliage, not dumped in the predzime, and not yet disturbed by the sun snow. We conclude that the idea and the intention of the master. Although there is a period of warmth, but not all survived the winter and gloomy state. That is, the burden and worries, the burden of problems and sorrows, did not leave completely. Meaning is that it is not always easy to prepare for the times of rebirth. The picture depicted in this masterpiece is natural and true, simple and uncomplicated. But still in the picture there is the complete completeness of the artist’s thoughts.

Год написания картины: 1895.

Размеры картины: 60 x 75 см.

Материал: холст.

Техника написания: масло.

Жанр: пейзаж.

Стиль: реализм.

Галерея: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия.

Источник

«деревня. зима», исаак ильич левитан — описание картины

Приветствую вас, мои любимые читатели. На улице зима, потому и тема сегодня зимняя. Предлагаю в очередной раз помочь нашим школьникам в учёбе и подготовить материал для детей про картины русских художников о зиме. Уверена, в самое ближайшее время он может пригодиться на уроках русского языка и литературы.

Чем привлекательна для художника зима?

Русская зима – это не только наша визитная карточка для любого иностранца, который передёргивается от холода только при ее упоминании. Это ещё и настоящая находка для пейзажистов. Где ещё, как не на Руси, в таком великолепии можно увидеть пушистые снежные хлопья и искрящийся под лучами зимнего солнца снег?

Как, если не художественной кистью известных авторов, с точностью до малейшего шороха передать тот самый уютный скрип под ногами? Кто, как не русские художники, могут окутать нас со своего художественного полотна безмятежным великолепием спящей зимой природы, укутавшейся белоснежным покрывалом?

Одним словом, «…мороз и солнце, день чудесный….». Вдохновлённые красивым поэтическим словом известных мастеров литературы о русской зиме, мастера живописи творили красоту на полотне, причём красоту чаще радостную, солнечную и полную ярких красок.

Давайте же скорее знакомиться с описанием некоторых картин известных русских авторов и погружаться вместе с их творчеством в завораживающий зимний мир природы.

Задорная зима Василия Сурикова

Начнём, пожалуй, с самых интересных для детей сюжетов – про озорные игры, ведь часто зимнее настроение чем-то напоминает ребячество.

Именно об этом и хочет поведать нам со своего полотна «Взятие снежного городка» Василий Суриков. Его работа считается одной из наиболее оптимистичных живописных картин, а в коллекции работ Сурикова – единственная, где нет ни трагической, ни конфликтной нотки, к чему был склонен автор.

Появилось художественное произведение живописи на свет во время пребывания автора на маленькой сибирской родине в Красноярске. Местные забавы с детства были по душе художнику с казацкими корнями. Такие игры он нередко наблюдал из окошка своего дома, да и сам в них участвовал. Снежные городки всегда появлялись как часть масленичных гуляний, к которым готовились за несколько дней.

Весь молодецкий задор нашёл воплощение на холсте, где главные герои – сибиряки с румяными и радостными лицами. Восхищённые взгляды крестьян в тулупах и полушубках направлены на всадника, взявшего снежную крепость.

Толпа победителей радостно смеётся, улыбаясь нам с полотна. Особенный колорит и праздник на картине создают примененные Суриковым эффекты праздника – расписные упряжки, яркие детали одежды. Наблюдается и привычная для художника техника – всегда много персонажей, каждый со своим выражением лица и в определённой позе, каждый наделён своим характером, словно автор вдохнул в них душу.

Суриковское полотно – это будто ожившая, полная движения морозная свежесть зимнего полудня, полного ярких контрастов.

Лазурная зима Игоря Грабаря

Полюбивший всей душой зимние пейзажи Игорь Грабарь всегда находил в чистых, на первый взгляд белых зимних красках, разные оттенки. Его картины – это далеко не скучное белое покрывало, закрывшее собой всё живое. Автор считал, чтобы написать зиму, нужно огромное количество разных оттенков. Потому-то его зима на полотнах – лазурная, в ярких сине-голубых красках, от безупречности которой порой рябит в глазах.

«Зимнее утро» художника – наглядное тому подтверждение. Хотя если внимательно присмотреться, то в работе можно увидеть и другую палитру красок, не выбивающуюся из общего лазурного тона. Покрытая снегом опушка, окутанные утренним инеем деревья занимают центральное место на холсте.

Особое настроение создают пробивающиеся сквозь ветви солнечные лучи, которые своим мягким жёлтым светом заставляют искриться всё вокруг, создавая ощущение утреннего морозца.

Игорь Грабарь не старался прорисовать каждую деталь. Наоборот, всё на холсте написано маленькими густыми мазками и слегка сливается в единый пейзаж, создавая восторженное настроение подобно сказке.

Загадочная зима Ивана Шишкина

Картина И.Шишкина под названием «Зима» — это настоящая тайна. Здесь только густые деревья и белый снег. На холсте лишь много стволов и огромных веток, покрытых большими белыми сугробами. И ничего более. А больше художнику ничего и не нужно было, чтобы передать нам всю таинственность зимнего дремучего леса.

Ни единого следа, говорящего о присутствии живой души, лишь поваленные стволы и безмолвие, скованное морозом. Всё говорит о том, что природа действительно спит.

Работа автора в некотором роде даже похожа на современную фотографию, настолько естественно близко ему удалось передать пейзаж. Смотришь сквозь могучие деревья и, кажется, что сейчас из-за них выйдет герой из сказок. Может, за деревьями прячется косолапый мишка, а может сквозь ветви пробирается Морозко с волшебным посохом?

Лишь два цвета – белый и чёрный, зато как умело пейзажист Шишкин смог передать нам зимнее спокойствие лесной поляны и уходящее вдаль в светлое «окошко». Но стоит присмотреться повнимательней, и на снегу мы увидим оттенки жёлтого, а деревья далеко не печально чёрные, а написаны в мягких коричневых тонах.

Да и жизнь присутствует на холсте, оказывается! Вглядитесь: на ветке в этом пустынном зимнем сказочном мире сидит птица. И это тоже прибавляет загадочности и мистики работе Шишкина.

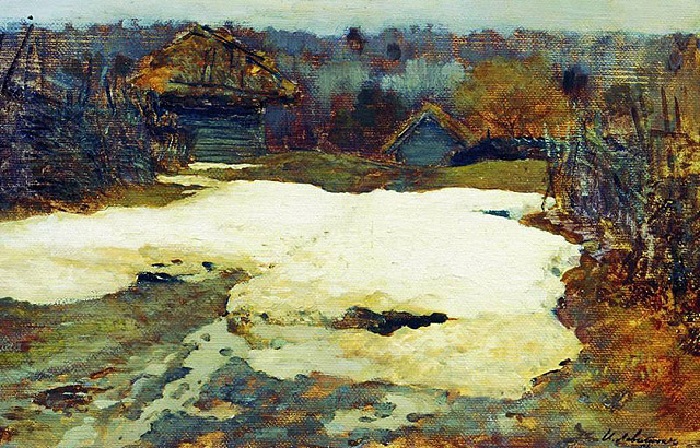

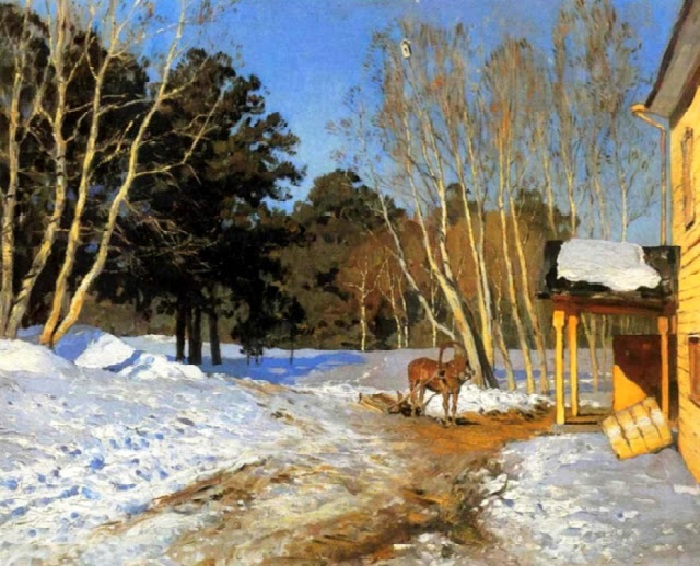

Деревенская зима Исаака Левитана

Картину с названием «Деревня. Зима» Левитан написал, когда ему исполнилось всего 18 лет, и это были его первые, но довольно успешные шаги в сфере живописи.

Простота сюжета складывается из нахохлившихся, будто замерших вместе с зимней природой деревенских домиков, разместившихся по бокам заезженной тропинки. Плотные снежные покрывала накрыли их приосанившиеся, выстроившиеся в стройные ряды силуэты.

Кажется, что всё замерло вместе с пришедшей в деревню зимой. О теплящейся в деревеньке жизни говорит разве что фигура человека, которую не так-то просто разглядеть в пейзаже с пустынной улицей и голыми деревьями на заднем плане.

Городская зима Константина Юона

Зима хороша не только в лесу, она красива не только в деревенском пейзаже. Она ещё и необычайно удивительна в городских сюжетах. У известного живописца Юона любимой темой было изображение на холстах Троицкой лавры. Удачней всего ему удавались зимние пейзажи с памятником архитектуры.

Его картина «Троицкая лавра зимой» пропитана любовь автора и несёт в себе надежду и веру. Центральное место на холсте занимает храм, протянувший в небо свои купола. И вся суета замирает в этом месте, словно…

Длинная череда людей направляется бесконечной лентой по торговому тракту мимо храма, а в небе им вереницей вторит стая птиц, будто отражение. Свежесть и умиротворение автор смог передать нам при помощи белоснежного покрывала. Полное зимнее спокойствие.

Вот такая зимняя пятёрка сегодня получилась. И это лишь маленькая толика среди множества картин известных русских художников о зиме. Может, у вас есть свои любимые? Поделитесь своими впечатлениями. Расскажите о них в х)

А про картины на весеннюю тематику мы рассказывали здесь. Мы вообще много про что рассказываем, так что, лучше подпишитесь на новости блога, чтобы быть в курсе школьных событий.

Прекрасной вам зимы!

Зима в пейзажах И. Левитана. Презентация

Зима в пейзажах Исаака Левитана

Учитель Николаева Н.Н.

«Левитан любил русскую природу фанатически, почти исступленно»

«Под Москвой, в Сокольниках, шла дорога, колеи в снегу заворачивали в лес. Потухала зимняя заря, и солнце розовым цветом клало яркие пятна на стволы больших сосен, бросая глубоко в лес синие тени.

— Смотри, — сказал Левитан.

Мы остановились. Посинели снега, и последние лучи солнца в темном лесу были таинственны. Была печаль в вечернем свете.

— Что с вами? — спросил я Левитана.

Он плакал и грязной тряпочкой вытирал у носа бегущие слезы.

— Я не могу, — как это хорошо! Не смотрите на меня, Костя. Я не могу, не могу. Как это хорошо! Это — как музыка…»

Не менее показателен и еще один случай из юности Левитана, также описанный Коровиным:

«Левитан, придя ко мне, остался ночевать у нас.

— А что это висит у тебя на стене? Ружье? — спросил Левитан.

— Ружье и патронташ. Я охотник, — ответил я.

— Охотник, это интересно должно быть. Я когда получу деньги за уроки, то куплю ружье и пойдем на охоту, да…

— Пойдемте, — обрадовался я. — Пойдемте в Перервы. Там убьем зайца.

— Зайца? — повторил Левитан испуганно. — Это невозможно, это преступление. Он хочет жить, он любит свой лес. Любит, наверное, иней, эти узоры зимы, где он прячется в пурге, в жути ночи…

Он чувствует настроение, у него враги… Как трудно жить и зачем это так.

Я тоже заяц, — вдруг улыбнувшись, сказал Левитан, — и я восхищен лесом и почему-то хочу, чтобы и другие восхищались им так же, как и я…»

Ольга Книппер-Чехова вспоминала о нем:

«Не могу не пережить в памяти первого и последнего посещения студии Левитана (он вскоре скончался), не могу не вспомнить тишины и прелести тех нескольких часов, когда он показывал свои картины и этюды Марии Павловне и мне.

Сильно волнуясь (у него была болезнь сердца), бледный, с горячими красивыми глазами, Левитан говорил о мучениях, которые он испытывал в продолжение шести лет, пока он не сумел передать на холсте лунную ночь средней полосы России, ее тишину, ее прозрачность, легкость, даль, пригорок, две-три нежные березки… И действительно, это была одна из замечательнейших

Зимний пейзаж с мельницей

И.И. Левитан. Деревня. Зима. 1877-1878

Мы впервые с Максимом (3г 7 мес.) участвуем в творческом проекте «Картинная галерея» (http://earlystudy.ru/tematicheskie-zanyatiya-2/kartin..), спонсором которого является он-лайн школа «Учимся играя» (http://www.schoolearlystudy.ru). Но очень постараемся изучать творчество художников в течение года, благо сын обожает творить. Может и дочка к концу года захочет к нам присоединиться, когда немного подрастет.

Итак, темой декабря является зима.

Каждое время года по-своему прекрасно. Я обожаю зимой лепить из снега, рисовать на снегу и пр. Но в последнее время меня манит сладкое. Поэтому, изучив «зимние» картины из Тематического комплекта развивающих игр «Зима» (http://www.schoolearlystudy.ru/3-4-goda/tematicheskiy..), мы решили сделать свою вкусную версию картины И.И.Левитана «Деревня зимой».

Вернувшись с дневной прогулки, я сообщила карапузу, что мы будем творить и его ждет вкусный сюрприз. Показала картину великого художника и спросила: «Что ты видишь?» Максим ответил: «Дорогу, лес, волки (в лесу), машины, забор (это про домики), мышка (фигура человека)». Я ему подсказала, может вместо забора домики, а рядом с домом человек? Мышка что-то слишком большая. Сын согласился и спросил: «А зачем тётя вышла на улицу?» Я предположила: «Может ждёт лошадь, запряженную в сани?» Макс сказал: «Она поедет в лес за ёлкой».

Подобрали основную гамму цветов (к печатной версии картины), которую использовал художник: белый, слоновая кость, кофейный. Когда открыли оригинал картины на компьютере (http://gallerix.ru/album/Levitan/pic/glrx-592929077), то к найденным добавили васильковый, ультрамарин и горчичный оттенки.

Ход нашей работы:

Большую тарелку мы густо намазали сметаной. Сверху разместили домики из печенья. Решили примеры:

Крыши домиков засыпаны снегом- сметаной. Трубы на крышах домов и лес — какао. Дорога — коричневый сахар. Деревья и силуэт человека- гранатовый сироп.

Вкусная картина готова!

Очень мне понравилось стихотворение «Моя деревня» Татьяны Лавровой

(http://www.sunhome.ru/poetry/125018?print)

Наваждение мое – деревня…

Дом озябший на краю стоит.

У плетня разбросаны поленья…

И “Журавль” колодезный скрипит.

Я примчусь на тройке белогривой,

Тишины, нарушив зимний сон.

Льется по округе шаловливый,

Звонкий колокольный перезвон.

Загляну под ветхое крылечко,

Ключ достану и открою дверь.

Разбужу огонь, заснувший в печке,

Пусть позлятся снег, пурга, метель.

Заведу я ходики с кукушкой

И поставлю старый самовар.

И с соседкой – давнею подружкой,

Вспомним детство, молодости жар.

Сумерки сжигают все пространство

До размеров моего гнезда.

И Зимы прекрасное убранство

Уместилось в сказке изо льда.

Посидим… А с утренней Зарею

С колокольным звоном снова в путь…

Я приеду будущей зимою,

В старом доме сердцем отдохнуть.

Исаак Левитан

Нет ничего интереснее, как наблюдать нашего обывателя, попавшего на выставку картин. Растерянно и беспомощно блуждает из одной залы в другую, будто выполняя какую-нибудь неприятную обязанность; подавленный массой пестрых впечатлений, угнетенный, разбитый, обалделый вырывается он на улицу, на «свежий воздух» от назойливого скопища красочных впечатлений, от всех этих пятен, линий, контуров, красок, оттенков, унося с собою в душе сумбур, сумятицу и хаос.

— Боже мой! Кому нужно это наваждение? Зачем это люди стремятся подчинить свою душу тяготе такого огромного, пестрого и насильственного впечатления? — думает обыватель, несколько оправившись от этого «хаоса».

— В сущности говоря, там были две-три картины, которые стоило смотреть, а все остальное, все эти пейзажи, «Опушки», «Восходы солнца», «Прибои», все эти «Сосновые леса» да «Дубовые рощи» — ну к чему они — скажите, пожалуйста? Я стою перед картиной и вижу: «Роща»; ну и хорошо, ну а дальше-то что?!

Так рассуждает обыватель и рассуждает вполне правильно: всякий предмет, изображенный на картине, не сам для себя изображен, а для того, чтобы ответить на этот вопрос: — Что же дальше?

Только напрасно обыватель ищет ответа на этот вопрос исключительно у жанровой живописи, напрасно пробегает он скучающим оком все полотна, где нет человека с его страстями и радостями, напрасно думает он, что «Рощей» и «Морем» нельзя передать эти страсти и радости, а непременно нужно обратиться к носителю этих чувств — к человеку. Среди художников не раз появлялись мастера-чародеи, которые умели сказать каждой травке, каждому листику:

— Служи моему чувству, будь вещественным сгустком этого чувства, всецело перейди в него, прекратив самостоятельное свое существование, а я награжу тебя бессмертным отблеском вечной красоты…

Царем таких чародеев и был у нас покойный Левитан. Он полновластно подчинил себе всю природу и заставил ее, молчаливую, рассказать нам обо всех скорбях и тревогах великого художника.

Вот он пишет вам свой «Март». Казалось бы, кроме талого снегу, мокрых досок деревянного строения да голубого неба — что может быть еще на этой картине? Однако нет. После этой картины вы уже будете исполнены не того чувства, которое владело вами до нее. Вслушайтесь в него. Это настоящий гимн жизни, это упоение бытием, это радостная Jasagung всему, что живет, движется и ощущает.

Или вот его великолепный «Вечер», вызвавший в свое время такую небывалую бурю восторгов.

К чему относятся эти восторги? Неужели к этим мирным колокольням, к этой незатейливой речке, к этим безмятежным деревьям? О! Конечно, нет.

Душевный покой, невозмутимый, простой и ясный, ненарушимое молчание жизни, тихий отдых, тихая, грустная радость — вот что приветствовали все в этом беспритязательном пейзаже…

И разве не за эту же мирную улыбку успокоения благодарили мы художника, когда он подарил нас «Тихой обителью» — этими беленькими церковками, кротко выглядывавшими из заполнившей их зелени? Все — деревянный самодельный мостик, наивные цветы, толпящиеся на первом плане, тихая речка, где мягко отражен благодушный пейзаж, — все это делает вас сосредоточеннее, яснее, проще — приближает вас к тому святому жизнепониманию, которое заставляет вас порою завидовать каждому ребенку.

Про его знаменитую картину «Над вечным покоем» даже и говорить страшно. Это какая-то пучина спокойствия, неземного, нечеловеческого спокойствия. Горизонт захватывает дух — так он необъятно велик.

Безмятежное небо распростерлось над небольшим тускло-зеленым бугорком земли, над сельским кладбищем — таким крошечным, таким ничтожным перед лицом этой бесстрастно раскинувшейся природы, что сама смерть кажется здесь фальшивой и незначительной. Ее поглотила эта спокойная ширь.

Здесь, перед молчаливым покоем вечной природы, — глуп, и ничтожен, и мал человек со всеми его страданиями, криками и проклятиями. И, несмотря на это, — эта природа послужила тому же человеку, чтобы рабски передать те страдания, крики и проклятия, которые теснятся в человеческой груди.

Это двойное отношение Левитана к природе — отношение раба и господина — и являлось, по-моему, причиной того скорбного, бесконечно грустного безысходного покоя, которым проникнута каждая черточка его произведений.

Вдумчивое очарование грусти — нежная мелодия сумеречных переживаний, робкая жажда счастья, вечности и жизни — вот в чем обаяние левитановской поэзии, вот в чем смысл ее могущества над современным русским человеком, только что пережившим все ужасы безнадежной чеховщины.

Полюбуйтесь его «Владимиркой». Какая жадная даль, какое бешенство ее размаха! Вдохновенна, опьяняющая, манящая ширь… Манящая, но куда. Понятно, куда может заманить Владимирка, — и нельзя ли этой Владимиркой символизировать все творчество славного художника, с его спокойным и примеренным сознанием безысходности всех фаустовских порывов человеческого духа?

Нужно ли говорить о жизни этого великого человека? Бьющийся в стенах большого города средь голода и нищеты, без всякого намека на человеческую поддержку, неустанный работник, бесконечно преданный своему великому делу; обожание и восторг толпы, слава, рост, талант, высшее его напряжение и смерть — нужно ли говорить обо всем этом…

Сегодня она уже открылась — эта выставка, выставка Левитана.

Сегодня вы все можете насладиться чарующей поэзией левитановского пейзажа, отдаться во власть его мягкого, элегического, нежного настроения, его надломленного, тихо тоскующего, больного духа, сегодня все вы, сколько вас ни есть, придете к творениям угасшего художника, и он отдаст вам свою грусть, безропотную и молчаливую, свое робкое, примиренное страдание, свою спокойно-меланхолическую душу. Он отдаст — вы только взять сумейте. Главное, пусть не запугивает вас слово пейзаж. Ибо, называя Левитана пейзажистом, все мы говорим неправду.

Пейзаж — это вода, деревья, небо, море. У прежних художников была одна задача: получше передать на полотне все эти вещи. Для Левитана же все они являются только предлогом, только формой, только оболочкой его чувств.

Главное для него — эти чувства, а окружающий мир был только показателем их — не больше.

И поэтому, отойдя от Левитановой картины, можно сейчас же забыть все, что изображено на ней, все: и деревья, и воду, и небо, и море — в душе сохранится только то чувство, которому они послужили, которое сумели они передать вам.

До Левитана было много весьма почтенных и славных пейзажистов. Был Шишкин, был Боголюбов, был Айвазовский. Их ценили, уважали, почитали — все, что хотите, но любить — никого не любили так пылко и родственно, как Левитана. Именно потому, что, как я говорю, никто из них не умел сделать окружающую природу только средством для выражения своего внутреннего мира. Никто, кроме Левитана.

Даже и стремления к этому не было у них. Один специализировался на писании моря, другой — леса; один служил одному уголку природы, другой — другому, а про то, что можно и должно служить какому-нибудь уголку души — об этом никто и думать не хотел.

Левитан первый из русских пейзажистов (не считая Саврасова, с которым это происходило почти случайно) глянул внутрь, в самого себя, специализировался на изображении своей души.

Нельзя сказать, чтобы это была узкая специальность! И какой же он пейзажист после этого? Он психолог, он поэт, он композитор, — и все, кто будут на открывшейся сегодня выставке, все почувствуют, до какой степени господствует его чистый благородный дух над всем, что изображено в его произведениях. Дух, чувство — вот истинный объект Левитанова творчества. Какое чувство? Какой дух?…

Корней Чуковский. Воспоминания о выставке Левитана, 1903

- Солнечный день

- Деревня. Зима

- Березовая роща

- Волжский пейзаж

- Осенний день. Сокольники

- В парке

- Пейзаж с охотником

- Дуб

- Деревня на берегу реки

- Осиновая рощица. Серый день

- Абрамцево

- В березовой роще

- Свежий ветер. Волга

- Избушка на лугу

- Зимой в лесу

- Пейзаж с избами

- Аллея. Останкино

- Ай-Петри

- В крымских горах

- Берег моря в Крыму

- Крымский пейзаж

- Лесная речка

- Речка Истра

- Заросший пруд

- Речка

- Вечер на Волге

- Вечер на Волге

- Пейзаж с пароходом

- Лунная ночь

- После дождя. Плес

- Одуванчики

- Лесные незабудки

- Золотая осень. Слободка

Близ Бордигеры. На севере Италии.

- Берег Средиземного моря

- Весна в Италии

- Весна в Италии

- Альпы. Снега

- Цепь гор. Монблан

- Тихая обитель

- Осень

- У омута

- Ранняя весна

- Вечерние тени

- Владимирка

- Вечерний звон

- Лесистый берег. Сумерки

- На озере. Тверская губерния

- Сирень

- Осенний пейзаж

- Васильки

- Июньский день

- На даче в сумерки

- Осенний пейзаж с церковью

- Папоротники в бору

- Туман над водой

- Лесное озеро

- Золотая осень

- Озеро

- Март

- Кувшинки

- Весна. Большая вода

- Последние лучи солнца.Осиновый лес

- Луг на опушке леса

- Речная заводь. Прудик

- Туман

- Над вечным покоем

- Сумерки. Луна

- Озеро. Русь

…К одному из домов в Трехсвятительском переулке Москвы подходили два человека – художник и его ученик. Высокий, в шубе и меховой шапке, художник шел неторопливо и дышал неровно – не справлялось сердце.

— Я хочу вам кое-что показать, — сказал Левитан, когда они вошли в мастерскую. Он повернул к окнам большой эскиз, несколько раз придирчиво проверил, достаточно ли падает на полотно света. Озеро распахнуло на холсте свои просторы, и дальний берег золотился в лучах солнца.

— Не узнаете? – спросил Левитан ученика. – Да ведь это же на тему, что я задавал вам в начале года в классе: «Последняя туча рассеянной бури». Я давно работаю над этой темой, хотел назвать эту вещь «Русью». Только для такого названия еще много работать надо!

Ученик не заметил в эскизе новых особенностей письма учителя, новых черт, каких прежде не было на полотнах Левитана. Их увидел – уже на самой картине – Чехов.

— Вещь эта незакончена, я очень многое хочу вложить в нее, чтобы этот пейзаж стал образом России, — говорил художник другу.

— По-твоему, не закончена, а по-моему, хоть сейчас на выставку, — сказал Чехов и подошел ближе. Мазки Левитана, воссоздающие землю, деревья, домики далекой деревушки, стали здесь гуще, сочнее, чем прежде. Поверхность воды и неба написана легче, прозрачнее. Кисть художника стала поистине виртуозной. Детали опущены – для усиления общего впечатления.

— Как бы ты ни назвал картину, это – Россия, — задумчиво проговорил Антон Павлович.

…Работа над картиной продолжалась медленно. Сердце не стучало, а «дуло», как выразился пользовавший Левитана Чехов. Весной 1900 года, простудившись в Химках во время занятий с учениками, Левитан слег.

— Дайте мне только выздороветь, — говорил он Чехову, художнику и близкому другу Нестерову, — я совсем по-иному буду писать, вот увидите, лучше! И закончу «Русь».

А когда в конце лета того же года Нестеров, находясь во Франции, вошел в русский отдел Всемирной выставки в Париже, картины Левитана, и среди них «Озеро», были увиты черным крепом. Левитан скончался, не дожив и до сорока лет.

Источник