- Благодаря тому, что нагревание почвы может идти как сверху, так и снизу, существуют четыре типа оттаивания почвы.

- Замерзание и оттаивание почвы

- При какой температуре земля оттаивает

- Особенности сезонного промерзания

- Как меняются свойства грунтов при замерзании и оттаивании

- Способы защиты грунта от промерзания

- Рыхление и утепление

- Особенности устройства фундаментов

- От чего зависит отметка заглубления

- Что нужно учитывать при заложении фундамента

Благодаря тому, что нагревание почвы может идти как сверху, так и снизу, существуют четыре типа оттаивания почвы.

температуры воздуха зимой, что имеет большое значение. Если на крайнем северо-востоке длительность промерзания доходит до 210 дней, а глубина — до 1 ж, то в центре Европейской части Союза длительность снижается до 150 дней, а глубина— до 50— 75 см.На юге и юго-западе устойчивое промерзание вообще отсутствует.

В течение зимы наибольшее охлаждение почвы- наблюдается в феврале, после чего температура повышается за счет притока тепла от нагревающегося воздуха и из более теплых слоев почвенно-грунтовой толщи, лежащих глубже. Однако при наличии мощного снегового покрова сокращение мерзлого слоя вследствие нагревания снизу может начаться и ранее. Зимой 1924/25 г. Н. А. Качинский наблюдал начало оттаивания почвы снизу уже в декабре (рис. 9). С поверхности почва может начать оттаивать лишь после схода снега.

Благодаря тому, что нагревание почвы может идти как сверху, так и снизу, существуют четыре типа оттаивания почвы. Первый тип связан с наличием мощного снежного покрова и неглубоким промерзанием почвы. В этом случае оттаивание почвы идет снизу за счет тепла, содержащегося в глубоких слоях почвенно-грунтовой толщи. Почва оттаивает раньше, чем сойдет снег, и мерзлая прослойка исчезает у самой поверхности почвы (рис. 9; залежь 1923/24 г. и лес 1924/25 г.).

Второй тип оттаивания наблюдается при тонком снежном покрове и глубоком промерзании. Оттаивание снизу имеет место и в этом случае, но оно не успевает закончиться до схода снега, после чего почва начинает оттаивать и сверху Мерзлая прослойка исчезает на некоторой глубине от поверхности (залежь 1924/25 г. и 1925/26 г.)

Третий тип характеризуется тем, что почва оттаивает только с поверхности. Этот тип распространен в областях, граничащих с зоной вечной мерзлоты. Промерзание почвы достигает наибольшей глубины в январе — марте. Оттаивание начинается в марте—апреле и заканчивается в мае или июне, причем мерзлая прослойка исчезает на максимальной глубине промерзания.

Четвертый тип оттаивания характерен для областей распространения вечной мерзлоты. Здесь оттаивание начинается тоже сверху и постепенно распространяется вглубь, но мерзлый слой не исчезает никогда. Осенью за-

Источник

Замерзание и оттаивание почвы

Замерзание почвы – широко распространенное явление. Замерзание влаги в почве, как правило, происходит при температурах ниже 0 о С, поскольку она представляет собой не чистую воду, а раствор солей различных концентраций. Поэтому даже при низких температурах не вся влага находящаяся в почве, замерзает. Прочносвязанная влага и некоторая часть рыхлосвязанной влаги замерзнуть не могут вследствие влияния на них сорбционных сил. Остальная часть влаги вплоть до влаги соответствующей максимальной гигроскопичности замерзает в пределах до —10° С.

Глубина промерзания почвы зависит от многих причин. Наиболее важная из них — толщина снегового покрова. Чем она больше, тем меньше глубина промерзания почвы. Все, что влияет на толщину снегового покрова (мощность растительного покрова, микрорельеф и т. п.), влияет на глубину промерзания почвы. Она зависит от наличия торфа и его мощности, от влажности почвы. Чем больше мощность торфа и чем выше влажность почвы, тем меньше глубина промерзания.

Замерзание почвы начинается обычно с наступлением устойчивых отрицательных температур до образования снежного покрова. Иногда снежный покров устанавливается до наступления температур ниже 0 о С и промерзание почвы начинается уже под тонким снеговым покровом. В дальнейшем мощность промерзшего слоя постепенно нарастает, достигая наибольшей величины в конце января — в феврале.

В феврале или с начала марта, когда снеговой покров еще продолжает оставаться очень мощным или даже нарастает, глубина промерзания начинает уменьшаться вследствие оттаивания почвы снизу. Оттаивание почвы под снегом происходит за счет тепла, находящегося в нижних горизонтах почвы и передаваемого вследствие теплопроводности в верхние ее слои. Такая передача идет непрерывно, но в начале и середине зимы она не может компенсировать потерю тепла, излучаемого из-под тонкого снегового покрова и отдаваемого в сильно охлажденную атмосферу. В конце зимы, когда температуры воздуха становятся выше, а снеговой покров толще и, следовательно, потеря тепла уменьшается, тепло, идущее из нижних слоев почвы, с избытком компенсируя потерю его из верхних слоев, вызывает оттаивание почвы снизу.

По Н. А. Качинскому оттаивание может идти двумя путями.

1. Оттаивание, идущее снизу, заканчивается до того, как сойдет снег. Мерзлая прослойка исчезнет у самой поверхности почвы. Этот случай имеет место при мощном снеговом покрове и неглубоком промерзании почвы.

2. Снеговой покров сходит до того, как полностью оттает почва. Оттаивание почвы начинается также снизу, а затем идет одновременно сверху и снизу, и мерзлая прослойка в конце исчезает на той или иной глубине.

Для районов, где среднегодовая температура почвы близка к 0 о С и ниже, характерен третий вариант оттаивания почвы – только сверху, поскольку здесь в глубоких слоях почвы отсутствует запас тепла, который мог бы вызвать оттаивание почвы снизу.

Особое влияние на глубину снежного покрова оказывает лес. В лесу снежный покров всегда более мощный, чем на безлесных пространствах. Поэтому замерзание почвы под лесом либо не наблюдается совсем, либо бывает менее длительным и менее глубоким, причем почва успевает оттаять еще до начала таяния снега. Благодаря этому, а также более медленному таянию снега поглощение почвой талых вод в лесу идет значительно полнее, чем вне его.

Большое влияние а глубину промерзания почвы оказывает лесная подстилка. В опытах с удалением лесной подстилки, глубина промерзания почвы резко возрастала. Существенно влияет на глубину промерзания и состав древостоя. В густых еловых древостоях, где значительное количество снега задерживается на кронах деревьев, вследствие меньшей мощности снегового покрова и большей его плотности глубина промерзания бывает всегда больше.

Промерзание почвы имеет целый ряд неблагоприятных последствий, в частности: понижение водопроницаемости почв, а следовательно усиление поверхностного стока, снижение теплообеспеченности, вымерзание растений, задержка микробиологических и химических процессов, идущих в почве. В то же время можно отметить и положительные следствия этого процесса, в частности, благоприятное влияние на образование структуры в почве, миграция почвенных животных в нижние слои почвы под влиянием замерзания, способствующая разрыхлению почвы и улучшению ее водопроницаемости.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

При какой температуре земля оттаивает

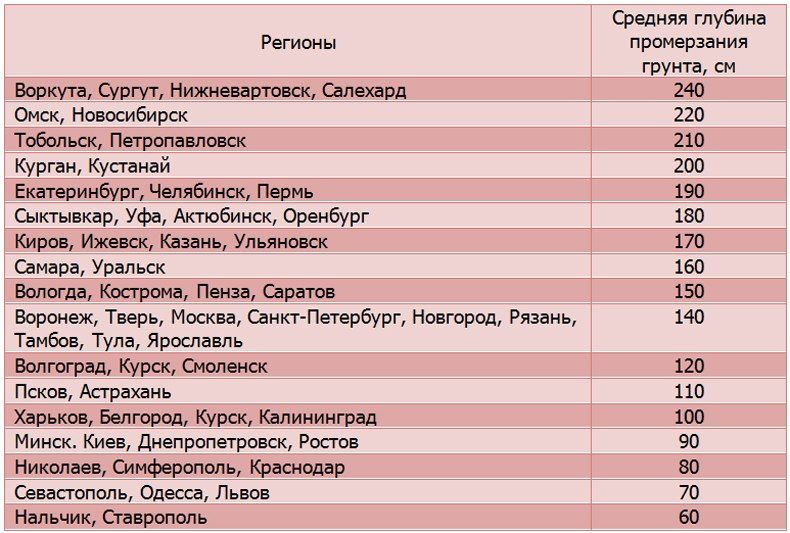

Уровни промерзания грунтов (УПГ), которые вы видите в приведённой таблице — это усреднённые данные, полученные в результате длительных наблюдений. Именно они берутся за основу при проектировании фундаментов и выполнении теплотехнических расчётов.

В этой статье мы расскажем, как меняются физические свойства грунтов при замерзании, что происходит с ними при оттаивании. Вы узнаете о явлении морозного пучения, и о том, как оно влияет на заглублённые конструкции. Тем, кто решил самостоятельно заняться строительством, данная информация, вкупе с нашими рекомендациями, поможет избежать многих ошибок.

Особенности сезонного промерзания

Грунт, в котором полностью или частично замёрзла вода, и который при этом имеет нулевую или отрицательную температуру, считается мёрзлым. Верхние слои, замерзающие каждый год, а затем оттаивающие, называются сезонно-мёрзлыми, или деятельными. Замёрзшие грунты, которые залегают глубже этих слоев, и не оттаивают никогда, являются вечномёрзлыми.

Как меняются свойства грунтов при замерзании и оттаивании

Деятельные (промерзающие) слои грунта, систематически пребывают в четырёх разных фазах. Сначала это минеральные частицы, затем лёд, потом вода — и последняя стадия: газ.

И вот какими критериями характеризуется данная система:

- Удельный вес твёрдых частиц минерального происхождения

- Объёмный вес – имеется в виду ненарушенная структура грунта

- Суммарная влажность

- Пропорциональное количество воды (незамёрзшей), по отношению к весу грунта, пребывающего в сухом состоянии.

При проведении исследований, эти величины определяют опытным путём.

Использование этих данных позволяет вычислить и другие свойства грунта, а так же выяснить содержание в нём отдельных компонентов:

- Температура, при которой почва начинает промерзать, неодинакова. Например: водонасыщенные суглинки и супеси, а так же гравелистые и песчаные грунты, замерзают при нулевой температуре. Для глин и суглинков, находящихся в пластичном состоянии, требуется -0,3 градуса. Твёрдые глины замерзают при более низкой температуре -1 градус.

- Понятно, что процесс промерзания связан с переохлаждением воды, имеющейся в грунте. При кристаллизации влаги, в результате скрытого выделения тепла, её температура сначала резко возрастает. В дальнейшем, процесс продолжается уже при незначительно снижающейся, либо постоянной температуре. Какая-то часть воды, заключённая в поры грунта, и вовсе остаётся незамёрзшей.

Обратите внимание! Из-за этого, грунт дифференцируется на прослойки, в нём происходит образование трещин, перемещение влаги, и как следствие, увеличение объёма. Именно этот процесс и носит название «морозное пучение».

- При замерзании воды, твёрдые частицы грунта цементируются между собой — а вот степень цементации может быть разной. Незначительно цементируемые грунты называют сыпучими; если в них содержится незамёрзшая вода – пластичными; ну а если вода полностью превратилась в лёд – твёрдыми.

- Интенсивность промерзания так же оказывает своё влияние на структуру грунта. При многостороннем промерзании грунтов, насыщенных водой, их структура получается ячеистой. При постоянной подпитке воды, а соответственно, одностороннем промерзании, грунт становится слоистым.

- Ну а если скорость промерзания превосходит скорость превращения воды в кристаллы, образуется твёрдая монолитная текстура. Именно этот вид грунтов обладает наибольшей прочностью, будучи мёрзлым, и сохраняет это непревзойдённое качество при оттаивании. У слоистых и ячеистых структур, при оттаивании прочность резко значительно снижается – причём, она становится ниже, чем до замерзания.

- В деятельном слое грунта, влага, которая осталась незамёрзшей, движется к промерзающему фронту. Именно это и способствует увеличению объёма в верхних слоях, и соответственно, провоцирует морозное пучение. Это явление и является основной головной болью для строителей.

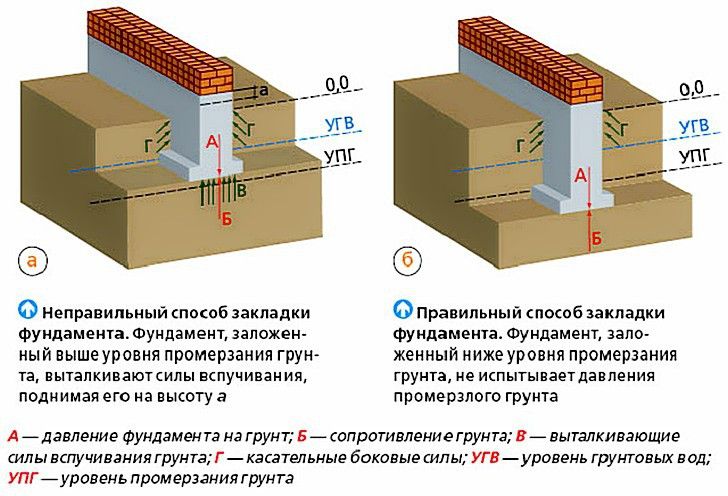

Раз грунт пучит, а затем он даёт осадку, то расположенные в нём конструкции подвергаются воздействию определённых сил, и могут деформироваться. Именно поэтому, при устройстве фундаментов так важно ориентироваться на УПГ, и закладывать их подошву ниже границы промерзающего слоя.

Об этом мы ещё поговорим более подробно, а пока рассмотрим, как осуществляется разработка грунта в зимнее время.

Способы защиты грунта от промерзания

Очень важно при строительстве в зимний период, защищать деятельный слой от замерзания. Не нуждаются в этом только гравелистые, крупнообломочные и скальные грунты. Все прочие варианты, при низких температурах требуют утепления, которое производится путём задержания снега, рыхления грунта, его обваловки, утепляющей засыпки, либо устройства электрообогрева.

И это далеко не полный перечень способов защиты грунтов от промерзания, используемых в строительстве. Данные мероприятия должны осуществляться осенью, до того, как наступят первые заморозки. Если же речь идёт не поверхности земли, а о днищах котлованов или траншей, то меры по их предохранению должны быть приняты сразу после того, как вынут грунт. О некоторых из применяемых сегодня способов, мы вкратце расскажем далее.

Рыхление и утепление

Изменение структуры грунта путём его разрыхления, которое может быть произведено на глубину до полутора метров, является одним из наиболее эффективных способов защиты грунта. При этом на поверхности почвы образуются гребни, которые задерживают снег. Он, кстати, не хуже покрывала укрывает землю, и не даёт ей промерзать.

- Даже в самую холодную зиму, глубинная отметка промерзания разрыхлённого грунта вдвое меньше, чем плотного. Поэтому метод рыхления применяют перед разработкой супесей и суглинков, осуществляемой во второй половине зимы. Сначала грунт на поверхности будущего котлована рыхлят и разбрасывают экскаватором.

- Затем, роют глубокую траншею в отвал, которая при последующей проходке засыпается грунтом от новой траншеи. Последняя проходка, которая располагается уже за пределами котлована, полностью засыпается. Разрыхленный грунт задерживает снег, и когда зимой приступают к строительству, он легко вынимается, так как на поверхности всего лишь мёрзлая корка.

- Если нужно защитить от замерзания небольшие поверхности, то для этой цели используют натуральные теплоизоляционные материалы: солому, опилки, листья, шлак. В последнее время строители всё чаще отдают предпочтение быстротвердеющему пенному полистиролу. Обилие пор в пене способствует наилучшей теплоизоляции поверхности. Слой в 40-50 см, способен отдалить начало замерзания на пару месяцев – а там и весна.

- В южных регионах, и некоторых районах средней полосы, где температура на поверхности грунта зимой не опускается ниже -15 градусов, часто используют способ химической защиты. Для этой цели используют технические соли (хлористый калий или натрий). Их укладывают на поверхность, либо углубляют на 10-15 см.

- При наличии плотных глинистых грунтов, растворы этих солей даже инъецируют в грунт. Однако стоит заметить, что соли способны агрессивно воздействовать на заглубляемые конструкции, увеличивают электропроводность грунтов. А потому применение этого способа для защиты грунтов от замерзания-оттаивания, ограничено.

Нужно помнить, что строительство, осуществляемое в зимнее время без соответствующей подготовки грунта, чревато последствиями. Именно поэтому, частные дома возводят, как правило, летом, и стараются до холодов подвести здание под крышу.

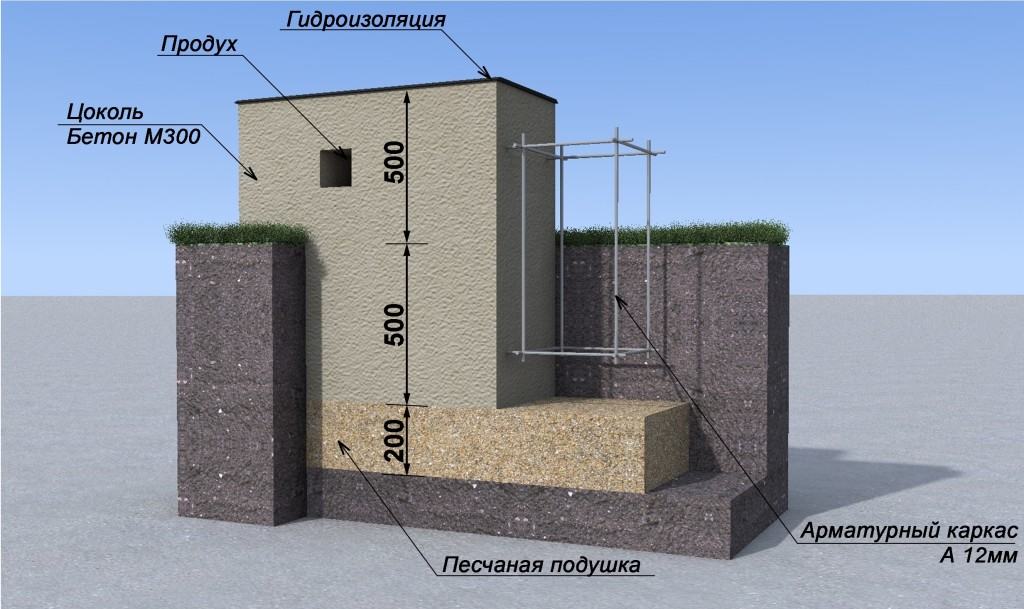

Особенности устройства фундаментов

Чтобы избежать воздействия сил пучения на фундамент, крайне важно правильно определить глубину его заложения. При проектировании зданий и сооружений учитывается всё: тип и структура грунта, его несущая способность, особенности климата местности. А ещё, отметку промерзания грунта обязательно сопоставляют с уровнем залегания грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция), так как тот участок, где они пересекаются, является наиболее опасным в плане морозного пучения.

От чего зависит отметка заглубления

Единственный вид грунтов, который, не требует заглубления фундаментов – это скальный. Он практически не промерзает, так как не содержит воды. Во всех остальных случаях фундамент должен заглубляться, а на какую именно отметку – это уже зависит от конкретных гидрогеологических условий местности.

- Там, где поблизости нет грунтовой воды, а так же на песчаных грунтах, в которых она не задерживается на поверхности и быстро уходит вглубь, ленточные фундаменты заглубляют не менее чем на 70 см. Во всех остальных типах грунтов, основание фундамента должно располагаться как минимум на 20 см ниже отметки промерзания.

- То есть, если УПГ в данной местности составляет 1,7м, то фундамент нужно заглублять на 1,9-2м. при таком расположении, сопротивление грунта уравнивается давлением на него фундамента. В противном случае, силы вспучивания способны вытолкнуть фундамент на поверхность. А вообще, судить об отметке заложения фундамента, опираясь на некие усреднённые показатели нельзя.

В каждом конкретном случае, требуется всесторонняя оценка ситуации, и это в том числе касается и частного строительства. Грунты условно делят на слабые, и с нормальной несущей способностью. Соответственно, первые не могут служить надёжным основанием для зданий и сооружений, а вторые могут. Хотя конечно, эти определения относительны.

Что нужно учитывать при заложении фундамента

В природе практически не бывает однородного грунта, так как породы в нём залегают слоями. Чаще всего, не считая, конечно, скального грунта, только верхние слои отличаются малой несущей способностью. Именно они и меняют свой объём и прочностные характеристики под воздействием климатических факторов.

- Индивидуальное малоэтажное строительство чаще всего ведётся в тех районах, где преобладают осадочные, довольно рыхлые грунты. Если есть проект, застройщику достаточно лишь придерживаться его рекомендаций. Проблемы обычно возникают там, где работы ведутся без проектной документации.

- Хозяин, решивший что-то строить на своём участке, как минимум должен изучить опыт ведения работ у соседей, либо сначала выкопать небольшой шурф, чтобы посмотреть, какова структура грунта, и обратиться за рекомендациями к специалистам. Необходимо так же помнить, что устройство фундамента на «правильной» отметке, не всегда гарантирует отсутствие проблем.

- Иногда, наоборот, деятельный слой лучше не пересекать, и устроить фундамент мелкого заглубления. Дело в том, что явление морозного пучения напрямую связано с миграцией подземной влаги, и его интенсивность зависит от залегания вод в грунте. Если выясняется, что УГВ находится в опасной близости к поверхности, то на прочных грунтах лучше сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту или монолитную плиту, а на слабых – применить сваи.

- Опаснее всего иметь дело с песчаным грунтом. Под нагрузкой от веса строящегося здания он сильно уплотняется, и как следствие, даёт осадку. Причём, и уплотнение и усадка происходят неравномерно, и достаточно быстро. Как результат, не успеют построить дом, как по фундаменту и фасаду пошли глубокие трещины. На песках лучше не устраивать ленточных фундаментов, а отдать предпочтение свайному фундаменту.

Обратите внимание! Нередко в песках присутствуют примеси глинистых частиц, которые оказывают большое влияние на поведение грунта. Глина имеет свойство размокать, и поэтому насыщенные ею грунты становятся подвижными, теряют свою несущую способность.

- Если же грунт сам по себе глинистый, то его свойства зависят от количества содержащихся в нём грубых песчаных или гравийных вкраплений. Чем больше таких примесей, тем выше прочность грунта, и вероятность его перехода в пластичное состояние снижается. Подобной угрозы нет и тогда, когда пласт глины достаточно толстый.

- Такой грунт очень прочен, и обладает определённой водоупорностью. Если грунтовые воды залегают ниже такого пласта, то подняться близко к поверхности они уже не смогут. Но на практике, чаще приходится иметь дело с неоднородными грунтами, в которых глинистые пласты чередуются с песком или крупнообломочными породами.

- Лепестковые прослойки глины имеют самую низкую прочность – они не просто деформируются, но и длительное время остаются в таком состоянии. Тонкий слой не может служить надёжным основанием для фундамента, и его подошву нужно закладывать хоть и не намного, но ниже. Иначе результат будет тем же, что и на песке: строение кренится, конструкции деформируются.

- Вывод такой: если у вас нет полной гидрогеологической картины участка, на котором будет возводиться дом – а правильно оценить ситуацию самим не всегда получится, при наличии в верхних слоях песка или глины лучше принять решение об устройстве металлических свайных фундаментов. Для малоэтажного строения обычно хватает их длины 2,5-3м.

- Сквозь слабые слои грунта они проходят легко, а как только свая застопорилась и не вкручивается – значит, зацепилась за прочный слой. Такой фундамент наиболее надёжен, и ему не грозит никакое морозное пучение. Не беда, что его цокольная часть выглядит столь непрезентабельно. Это легко исправить, смонтировав по периметру ростверка фальш-стенку из полипропиленовых панелей, имитирующих каменную или кирпичную кладку.

Кстати, промерзание грунта, находящегося под основанием дома, и примыкающего к фундаменту, зависит ещё и от того, насколько тёплым будет подвал или подпольная часть строения. Если там нет сквозняков, подвал отапливается, а на первом этаже предусмотрены тёплые полы, то грунт под зданием точно не будет промерзать.

В зимний период в тех районах, где наблюдаются холодные зимы, снежный покров играет большую роль, оберегая поверхность почвы и приземные слои от сильных морозов и промерзания. В приземном слое под снегом проводят зиму растения, молодые побеги, которые при сильных морозах могут вымерзнуть. В почве зимуют различные насекомые, в норах зимуют животные, которые так же под снегом спасаются от холодов.

В данной статье подробно рассмотрено как ведет себя температура на разных глубинах снежного покрова, а также на поверхности почвы и в верхнем слое почвы в течение зимы.

Наблюдения проводились в Чувашской Республике в течение холодного периода (ноябрь-апрель) 2017-2018 гг. Для изучения была выбрана открытая площадка, где произрастала луговая растительность.

Для исследований использовались датчики, которые фиксируют и сохраняют температуру в каждый заданный промежуток времени, здесь происходила запись температуры каждый час.

Рисунок 1. Температурный датчик перед погружением в почву.

В конце октября были установлены первые датчики, один из них был погружен под землю на глубину 10 см (рис.1), а другой установлен на поверхности земли. Сверху на земле была установлена вертикальная деревянная рейка с намеченной высотой (рис.2), на которую в течение зимы по мере выпадения снега устанавливались дополнительные датчики на каждые 10 см от земли. Всего за время исследований было установлено 7 датчиков:

1) 10 см под землей;

2) поверхность земли;

3) 10 см от поверхности земли;

4) 20 см от поверхности земли;

5) 30 см от поверхности земли;

6) 40 см от поверхности земли;

7) 50 см от поверхности земли.

Рисунок 2. Рейка, на которую крепились датчики в течение зимы

Датчики крепились на деревянную рейку на определенной высоте, по мере выпадения снега они оказывались в нетронутой толще снежного покрова и продолжали замерять температуру в данной точке всю зиму. Все датчики были сняты после схода снега в середине апреля.

Датчик погруженный на глубину 10 см (№1) был установлен в самом конце октября. Почти весь ноябрь был без снежного покрова, лишь в отдельные дни, на несколько суток выпадал маломощный временный снежный покров (до 1-2 см).

В среднем температура на 10 см глубине в ноябре составляла +2,5…+3,5°С. Средняя температуры воздуха в эти дни держалась на уровне +1…-4°С.

Также в ноябре был установлен датчик на поверхности почвы (№2), ее средняя температура в ноябре без снега составила +0,3°С, в то время как средняя температура воздуха составила -1,5°С (см. рис.3).

Рисунок 3. Ход температуры на глубине 10 см и на поверхности земли в ноябре 2017 г

Таким образом, без снежного покрова температура на глубине почвы оставалась на 2-6 градуса теплее воздуха, а температура на поверхности почвы оставалась в среднем на 2 градуса теплее температуры воздуха.

В конце ноября наступили морозы, снега все еще не было. Температура воздуха опустилась до -7…-11 градусов. Поверхность земли при этом остывала лишь до -3…-4 градусов, а на глубине 10 см продолжала оставаться в положительных значениях +1…+2°С.

С первых чисел декабря выпал снежный покров. В среднем за весь месяц его толщина составляла 15-20 см. Помимо двух ранее установленных датчиков был установлен датчик №3 на высоту 10 см от поверхности земли. При средней высоте снежного покрова в 15-20 см, датчик №3, находившийся на высоте 10 см от земли, в течение месяца в основном был прикрыт 5-10 сантиметровым слоем снега. При такой толщине снега датчик №3 в декабре фиксировал температуру около -1…-3°С, в то время как температура воздуха составляла -3…-5°С, (т.е. 5-10 см толща снега обеспечивала температуру на 2 градуса теплее).

Температура на поверхности земли (датчик №2) уже меньше зависела от температуры окружающего воздуха. В течение декабря температура составляла -1…+1°С. На рис. 2 видно, что с увеличением снежного покрова до 15-20 см температура на поверхности почвы стабилизировалась и достигла слабоположительных значений около +0,4…+0,5°С.

Температура на глубине 10 см под землей (датчик №1) еще меньше зависела от окружающего воздуха. Температура в начале декабря держалась на уровне +1,5 градуса. С установлением более мощного снежного покрова температура повысилась до +2,0 градусов.

Рисунок 4. Ход температуры на глубине 10 см, на поверхности земли и на высоте 10 см от земли в декабре 2017 г

Большую часть января высота снежного покрова составляла 20-23 см, лишь в последние пять дней месяца прошли снегопады, и высота снега увеличилась до 40-50 см.

Температура на высоте 10 см от земли (т.е. на глубине 10 см от поверхности снега) продолжала сильно зависеть от температуры воздуха, это хорошо видно по показанию датчика №3 на рис. 5.

В период с 5 по 7 января наступили морозы, средняя суточная температура в эти дни составила -10…-12°С, на глубине снега 10 см температура опускалась до -7…-8°С (на 2-4 градуса теплее окружающей температуры воздуха). Остальную часть января температура воздуха держалась в пределах -7…-13°С, с отдельными кратковременными похолоданиями до -16…-18°С. Несмотря на это, за счет увеличения снежного покрова до 23-25 см, температура третьего датчика стала колебаться меньше и держалась в пределах -1…-4°С (теплее температуры воздуха уже на 6-9 градусов).

Температура на поверхности почвы (датчик №2) при высоте снега 20 см продолжала зависеть от температуры воздуха. В период похолодания (5-7 января) температура на поверхности земли опустилась с 0°С до -2,5°С. В дальнейшем с увеличением снежного покрова температура стабилизировалась, установившись в пределах 0°С, что теплее температуры воздуха на 7-13 градусов.

Под землей (на 10 см глубине от поверхности земли) на датчике №1 температура почти не колебалась, весь январь держалась в пределах +1,0…+1,7°С (на 15 градусов теплее температуры воздуха).

Рисунок 5. Ход температуры на глубине 10 см, на поверхности земли и на высоте 10 см от земли в январе 2018 г

К началу февраля высота снега достигла 47-50 см и весь февраль сохранилась такая мощность снежного покрова.

В конце января был установлен еще один датчик (№4), который находился на высоте 30 см от земли. При преобладающей в феврале высоте снега около 47-50 см, датчик находился в сугробе на глубине 20-23 см от поверхности снега. Температура в данной точке довольно сильно зависела от температуры воздуха и колебалась вслед за ней. Больше всего это было связано с тем, что верхний слой снега после снегопадов был рыхлым и пропускал холодный воздух. При потеплении окружающего воздуха до -2…-4°С, датчик прогревался до -1…-3°С. При похолодании до -11…-13°С, датчик в толще снега остывал почти до этих же значений в -10…-12°С.

Датчик №3, находящийся теперь в сугробе на глубине 37-40 см от поверхности снега (а от поверхности земли на высоте 10 см), колебаниям температуры окружающего воздуха подвергался незначительно. За месяц температура в данной точке изменялась от -3…-4°С до 0…-1°С и была выше температуры воздуха на 10 градусов.

Температура на поверхности почвы (датчик №2) в среднем за месяц составила -0,5°С (теплее воздуха на 11-12 градусов). При максимальном похолодании, когда снаружи воздух остывал до -15…-20°С, температура на поверхности почвы опускалась лишь до -1,5…-1,8°С, в остальное время была в пределах -0,2…-0,5°С.

Амплитуда температуры почвы (на глубине 10 см под землей) за февраль составила всего 0,4 градуса, весь месяц температура держалась в пределах +0,7…+1,1°С, плавно понижаясь к концу месяца. Здесь температура была на 12-13 градусов выше температуры воздуха.

Рисунок 6. Ход температуры на глубине 10 см, на поверхности земли и на высоте 10 см и 30 см от поверхности земли в феврале 2018 г

В первые дни марта высота снега составила 50 см, затем весь месяц держалась в пределах 57-59 см.

В конце февраля был установлен температурный датчик №5 на высоте 50 см от поверхности земли (почти весь март он находился на глубине 7-9 см от поверхности снежного покрова). Весь месяц температура в данной точке сильно зависела от температуры воздуха. Средняя температура за месяц здесь составила -6,7°С, а температура окружающего воздуха -8,7°С (т.е. мощность снега в 7-9 см в среднем не давала остыть на 2 градуса).

Датчик №4 (30 см от поверхности земли) весь март находился в толще сугроба, на глубине почти 30 см от поверхности снега. Его температура также подвергалась колебаниям окружающей температуры. В первые дни марта, когда стояли морозы -15…-20°С, а в ночные часы -23…-25°С, температура на данной глубине составляла -9…-10°С. Когда температура воздуха в середине марта повысилась до -7…-12°С, в данной точке температура повысилась до -3…-6°С.

Датчик на высоте 10 см от земли (№3) в марте находился под 50 см толщей снега. Когда температура воздуха опускалась до -15…-20°С (по ночам -23…-25°С), на данной глубине было -3…-4 градуса, затем температура немного поднялась до -1…-3 градусов.

Температура на поверхности почвы (№2) изменялась очень слабо, в самые сильные морозы составляла -1 градус, а в остальное время держалась чуть ниже нуля (-0,1…-0,5°). Здесь температура была в среднем на 10-11 градусов выше температуры воздуха.

Температура почвы (на глубине 10 см) весь март оставалась неизменной, все дни держалась ровно +0,6 градусов.

К концу марта высота снега составляла еще 59 см, среднесуточные температуры держались в пределах -2…-4°С, днем начались регулярные оттепели до +1…+4°С. При таких температурах воздуха вся толща снежного покрова прогрелась до 0 градусов. В апреле, когда происходило разрушение снежного покрова, вся толща снежного покрова сравнялась с температурой на глубине 10 см, и составляла +0,6 градусов.

Рисунок 7. Ход температуры на глубине 10 см, на поверхности земли и на высоте 10 см, 30 см и 50 см от поверхности земли в марте 2018 г

Для изучения суточного изменения температуры в толще снежного покрова были построены графики распределения температуры на 6 и 15 часов (рис. 8). Для этого были взяты данные за 1 марта, когда наблюдалась безоблачная погода, и солнце хорошо влияло на прогрев поверхности снега.

В этот день в 6 утра температура воздуха на высоте 2 метра от поверхности земли составляла -19,4°С. На поверхности снега температура была ниже и составляла -21,6°С, это связано с ночным выхолаживанием в приземном слое, в нашем случае – «приснежном». Далее с погружением в снег температура повышалась, примерно на 3-5 градусов на каждые 10 см. На поверхности почвы температура составила -1,0°С, а на глубине 10 см под землей +0,6°С.

Рисунок 8. Распределение температуры по состоянию на 1 марта 2018 г в 6 ч утра и 15 ч дня

К 15 часам температура верхнего слоя сильно изменилась по сравнению с утренними показаниями. Поверхность снега прогрелась до -7,8°С (почти на 14 градусов теплее утренних значений), при этом температура воздуха в данный момент составляла -9,0°С. Как видно на графике, днем прогрелся верхний слой снега в интервале от 30 до 52 см. А датчики на высоте 0 см, 10 см и 20 см от поверхности земли и вовсе показали температуру ниже, чем было утром (на 0,1-0,4 градуса), в этой толще снега сохранялось похолодание от прошедшей морозной ночи. На глубине 10 см под землей температура осталось неизменной и составляла +0,6°С (здесь такая температура оставалась одинаковой весь март).

Еще один график температур был построен по данным за 5 апреля по срокам за 4, 9 и 15 часов. В этот день (как и в прошедшие несколько дней) наблюдалась весенняя солнечная погода, когда днем воздух прогревался до +6…+12°С, а ночью температура на высоте 2 м от поверхности земли составляла -1…+1°С. Казалось бы, имеются все условия для быстрого схода снега – солнечная погода, ночные заморозки слабые или их совсем нет, днем тепло, но, не смотря на это, снег тает очень медленно. Одна из причин хорошо отображается на графиках, отображенных на рисунках 9 и 10.

Рисунок 9. Распределение температуры по состоянию на 5 апреля 2018 г в 6 ч, 9 ч утра и 15 ч дня

Высота снега в этот день (5 апреля) составляла 44 см. Ночью температура воздуха на высоте 2 м опустилась всего до -0,4°С, днем воздух прогревался до +11,3°С.

Ночью при ясном небе происходило интенсивное выхолаживание приземного слоя (верхнего слоя снега). По данным на 4 утра, над самой поверхностью снега (4-5 см) воздух остыл до -6,4° в то время как на высоте 2 м температура была на 6 градусов теплее и составляла всего -0,4°. На глубине снега 5-15 см от его поверхности температура опустилась до -2…-4°С. В эту ночь верхний слой снега промерз до глубины 22 см, ниже температура была в слабых положительных значениях +0,2…+0,3°С.

На 9 утра, когда воздух прогрелся до +2,2 градусов, в верхнем слое снежного покрова сохранялись отрицательные значения температуры в пределах -1,5…-1,7°С. Таким образом, верхний слой снега еще не начинал таять. Ниже глубины 20 см в снегу круглосуточно сохраняется стабильная температура в пределах +0,2…+0,3°С.

Рисунок 10. Суточный ход температур по данным на 5 апреля 2018 г

На рисунке 8 хорошо видно, что почти в течение всех суток (5 апреля) температура воздуха на высоте 2 м была выше нуля градусов, лишь с 2 до 5 часов ночи температура ушла в слабый минус (-0,1…-0,4°С). В те же ночные часы на глубине 5-15 см от поверхности снежного покрова температура составила -2…-4°С. Днем, когда взошло солнце, и воздух прогрелся до +8…+10°С, верхний слой снега также прогрелся до +3…+6°С. В вечерние часы с заходом солнца температура воздуха опустилась до +3…+4°С, верхний слой снега из-за радиационного выхолаживания стал резко остывать, к 22-23 ч он охладился до -4…-6°С, что холоднее воздуха на 7-9 градусов.

Таким образом, при схожих погодных условиях, что наблюдались 5 апреля при проведении замеров – ясной погоде, постоянной положительной температуре в течение суток, верхний слой снега (до глубины 15-20 см) ночью сильно выхолаживается. В положительных температурах он находился лишь в период с 10 до 18 часов. Около 8 часов в сутки он мог таять, несмотря на то, что почти в течение всех суток температура воздуха была положительной.

Проведя замеры температуры в разных точках снежного покрова, поверхности земли и под землей в течение всего зимнего периода 2017/2018 г, можно сделать следующие обобщенные выводы, приведенные в табл. 1.

Датчик, находящийся на глубине 10 см под землей, за зиму ни разу не отметил минусовых значений. Теплее всего в этой точке было в ноябре, когда земля оставалась еще теплой после летнего сезона, в это время температура здесь держалась на уровне +2,5…+3,5°С. К началу декабря температура под землей опустилась до +1,5 градуса, но с увеличением снежного покрова повысилась почти до 2 градусов. Затем снова пошла на спад и всю зиму медленно опускалась без особых колебаний. К марту температура опустилась до +0,6°С и продержалась на этой отметке до полного схода снега.

На поверхности земли до наступления сильных морозов температура держалась в пределах -1…+1°С. Перед наступлением морозной погоды выпал снег (16-20 см), он помог сохраниться температуре около нулевой отметки. В интервале -1…+1 градусов температура продержалась всю зиму. Холоднее всего на поверхности почвы было в конце февраля, когда температура воздуха опускалась до -25°, под 50 см толщей снега температура было около -1 градуса.

Рисунок 11. Среднедекадные температуры в исследуемых точках

На высоте 10 см от земной поверхности температура в течение зимы составляла

0…-3°С, а на высоте 20 см от земли средняя температура держалась на уровне -2…-6°С.

Более высоко установленные датчики, которые находились в верхнем слое снежного покрова, сильно зависели от температуры воздуха, поэтому в течение зимы были большие перепады вслед за изменением окружающего воздуха. Но на этих высотах, находясь в снежной толще, датчики фиксировали в среднем температуру выше, чем была температура воздуха. Но, в отдельных случаях (к примеру, который рассматривался ранее), при ночном выхолаживании верхние слои снега остывали сильнее воздуха.

Источник