- Как моются чукчи? Интересные факты.

- Кто такие чукчи

- Моются ли чукчи

- Как моются чукчи

- Современные условия

- Интересные факты

- Заключение

- Что естественно, то не безобразно, или гигиена киргиз-кайсаков (то бишь нас)

- Гигиена чукчей: чем они могут удивить русских

- Мыться или не мыться?

- Не мыться и не стираться

- Очищение без воды

- «Гостевая книга»

- Назира Нуртазина. Как умывались кочевники?

Как моются чукчи? Интересные факты.

Некоторые места планеты поражают воображение своими климатическими условиями и особенностями быта обитающих там народов. Одно из таких мест – Крайний Север. На земле не найти более сурового края. В условиях вечной мерзлоты найти там что-то живое достаточно сложно. Редкое растение и животное выдержит такую температуру. Однако и в тех сложных условиях люди приспосабливаются к жизни. Одним из народов, населяющих северный край, являются чукчи. О них и пойдет речь в данной статье.

Кто такие чукчи

Чукчи – это древние обитатели крайнего северо-востока Сибири. По роду своей деятельности они делятся на кочевые, оседлые и пешие. У чукчей издревле сложилось два основных типа хозяйства. Первый – это оленеводство, а второй – морской промысел. И оседлые, и кочевые чукчи ведут весьма скромный образ жизни.

Домашняя утварь содержит лишь самое необходимое количество предметов, изготовленных в основном из дерева. Один из вопросов, часто интересующих пользователей Сети: как моются чукчи? Ходит множество слухов о том, что чукчи якобы вообще не моются или моются раз в год.

Моются ли чукчи

Принять горячую ванну или душ в условиях Крайнего Севера – задача практически невыполнимая. Поэтому с давних времен так повелось, что жители северного региона практически не мылись. У чукчей даже было поверье, что во время мытья из тела человека вымывается сила и здоровье. Это неудивительно, поскольку даже в нагретой палатке температура воздуха редко повышается выше нуля. Чтобы защититься от холода, чукчи вынуждены натирать свои тела жиром, который предохраняет их от переохлаждения. Смывая жир, они становятся незащищенными от лютых морозов. Исходя из всего, становится понятным, почему чукчи не моются. Однако способы очищения тела они все же придумали.

Как моются чукчи

Местные жители изобрели такой способ: они периодически собирались стойбищем, обмазывали свои тела жиром нерпы, разводили огонь и грелись около костра. Грязь, налипшая на тело, смешивалась с растопленным от костра жиром. Взяв в руки специальные скребки, чукчи соскабливали грязь с жиром со своих тел.

Есть еще один способ того, как моются чукчи. Для очистки своего тела от загрязнений жители Крайнего Севера придумали носить кожаную одежду ворсом внутрь. В результате этого происходит механическое очищение кожи при помощи ворсинок.

Современные условия

Конечно же, технический прогресс дошел и до таких отдаленных от цивилизации уголков планеты, как Крайний Север. Еще со времен советской власти жителей тундры стали принудительно приучать к банным процедурам. Данный процесс с течением времени прижился.

В нынешний час современные оленеводы получили возможность использовать мобильные бани. В их распоряжении имеются также миниатюрные переносные печи. Это, конечно же, делает процесс очищения тела гораздо более простым и удобным.

Однако, несмотря на все достижения современности, жители Крайнего Севера, по сравнению с другими народами, принимают ванны гораздо реже. Для них жир, который они наносят на свое тело, – это важный помощник в борьбе с суровыми холодами. Поэтому они не сильно торопятся с ним расставаться.

Интересные факты

Как и где моются чукчи, мы разобрались. Стоит отметить также физиологические особенности данной народности. Несмотря на то что жители Крайнего Севера достаточно редко моются, от них не исходит резкий, неприятный запах. Северные народы не нуждаются в дезодорантах. Мало того, ходят даже слухи, что после того, как под влиянием советской власти чукчи стали регулярно мыться, их кожа стала трескаться и кровоточить. Ушная сера у жителей тундры также отличается от европейской. Если у нас она вязкая и липкая, то у народов Севера она совершенно сухая.

Заключение

Многие люди приходят в шок, когда узнают, как моются чукчи. Тот, кто привык принимать душ каждый день, не может себе представить, как можно не мыться неделями. Однако следует учитывать и физиологию разных народов мира, и климатические условия, в которых они проживают. У чукчей нет нужды мыться каждый день. Во-первых, в условиях суровых морозов они практически не потеют. Во-вторых, их пот, даже если он и образовывается, не имеет неприятного запаха и не доставляет таких неудобств, как жителям более жарких регионов. А в-третьих, защитная пленка на коже в совокупности с нанесенным на нее жиром – это самая главная защита от лютых морозов Крайнего Севера.

Источник

Что естественно, то не безобразно, или гигиена киргиз-кайсаков (то бишь нас)

Представьте мощную дородную женщину, со складками целлюлита, с грудью на которой ни косточки не выпирает ( стандарт красоты), может более стройную тоже, с волосами под мышками, на ногах, с заросшими бровями, сальными, возможно кишащими блохами и вшами волосами, может с гнилыми, может с крепкими зубами. Представьте мужчину чуть красивее обезьяны. Представили? Поздравляю, продолжайте развивать воображение и зрительные образы в мозгу. А теперь к теме.

Помню, как прочитала однажды у Б.Момышулы в рассказе «Музей-апа» что-то типа этого: ..твой дед мылся два раза в жизни, когда родился и когда умер, ты за него что ли каждый день моешься.. Там в такой шутливо-балагурной форме произносилось примерно это.

В принципе все мы понимаем, что гигиена раньше отличалась от сегодняшней. Не то, что даже в 18-19 веках, а в советском союзе или в 90 годах. Голову можно было мыть раз в неделю — в субботу, в банный день и ничего — чистая. Мыли ее не шампунем, а золой к примеру. Или вообще мазали подсолнечным маслом для блеска, гладкости и красоты 🙂 ( помните у Аксакова Аксютку)

Но ближе к делу. Попались мне на днях две электронные книги — слегка противоречащие друг другу. Вот выдержка из первой ( Куфтин – «Киргиз-кайсаки – культура и быт»)

там, не в обиду монголам, сказано — «…Вместе с тем у алтайцев и монголов нет обыкновения стирать свое белье: раз надев платье, они не скидают его до износу; женский головной убор часто приклеивается к волосам особым клеем и вообще редко снимается. Напротив, турецкие кочевники Средней Азии и Казакстана употребляют мыло «сабын», которое сами изготовляют из золы растений и жира, и весь их костюм, женские белые головные уборы рассчитаны на опрятность..»

А вот вторая книга (Харузин «Киргизы Букеевской Орды»):

В распространении накожных болезней здесь, по моему мнению, играют роль главным образом два условия 1) нечистоплотность и отсутствие всякого ухода за кожей и 2) обычаи, благоприятствующие тех из накожных болезней, которые прилипчивы (контагиозные, заразительные болезни). Обыкновенно много говорят о нечистоплотности русского крестьянина и мне хорошо известна эта нечистоплотность, так как я вырос среди крестьян в одном из самых глухих уездов центральных губерний. Но то, что приходилось мне видеть в киргизских аулах, убедило меня, что киргиз во много раз неряшливее и грязнее крестьянина. Этот хотя раз в две недели моется в бане или речке и одевает, хотя грубую, толстого холста, но все-таки промытую в горячей воде рубаху. Но ничего подобного нет у киргизов. Они не имеют понятия о банях и ваннах и никогда не моют всего тела горячей водой; ежедневные же омовения совершаются лишь ради обряда, да и воды при этом берется такое количество, которым нельзя смыть грязь с тела, а можно только размазать ее, кроме того, этому омовению подвергаются лишь некоторые части тела. Что омовения эти делаются с тем только, чтобы исполнить священный обряд, видно из того, что омовение например ног совершается иногда так: ичиги (сапоги без каблуков) не снимаются и мокрой рукой проводят один раз по ичигам, соответственно тыльной стороне стопы и после этого ноги считаются вымытыми. Смены белья в известные промежутки времени не существует; обыкновенно, надевши новую, ситцевую рубаху, киргиз носит ее, не снимая, до тех пор, пока она совсем не износится; только вши, которых вообще у киргизов очень много, заставляют иногда снимать эту рубаху и мыть ее, да и то она моется в холодной воде (не в мыльной и не в горячей). Бешметы, халаты никогда не моются; шубы, бараньи шапки, меховые малахаи и т.п. не очищаются от грязи.

Источник

Гигиена чукчей: чем они могут удивить русских

Привычки народов, живущих, по сути, в палеолите, действительно могут не только удивить, но и шокировать привыкших к удобствам цивилизации городских жителей.

Это вполне относится к вопросам гигиены чукч.

Мыться или не мыться?

Такого вопроса у чукч раньше не существовало просто потому, что мыться было негде. Более того, существовало поверье, по которому мыться водой означало смывать с себя здоровье. Отчасти, это было верным: промокнуть в продуваемой всеми ветрами тундре действительно означало верную смерть, да и задубевшая от солнца и грязи кожа служила своеобразной защитой от комаров и гнуса. Поэтому в плане личной гигиены чукчи особо не усердствовали.

Вот как описывает быт чукчей оказавшийся во время полярной экспедиции капитан Роберт Бартлетт в своей книге «Последнее плавание Карлака»: «Нас разместили в чуме, где кроме нас было еще человек 10, угощение состояло из тухлого моржового мяса, пеммикана и оленины, меня усердно поили адски крепким русским чаем, и всю ночь все непрерывно курили и кашляли. Духота стояла страшная».

Но снаружи было еще хуже – ураганный ветер и низкая температура в –32 —38 градусов Цельсия.

Советский антрополог, изучавший культуру и быть чукч Владимир Германович Богораз в своей книге «Чукчи» сообщал о гигиене народа коротко – живут в грязи, едят вшей, которых ловят на себе, а грязные котлы дают вылизывать собакам, – удручающее зрелище.

Удивить и шокировать могла не только грязная посуда, но и сама еда – например, содержимое оленьего желудка, смешанное с ягодами или даже олений помет.

На самом деле, Богораз не написал еще многого: что, например, от вшей чукчи смазывали волосы собственной мочой, а содержимое чана, в который мочились ночью, использовалось для мытья рук. Горячей воды в тундре зимой не было, топлива для того, чтобы ее согреть, не хватало, поэтому естественная жидкость вытекающая из человеческого организма была единственной водой для хоть каких-то гигиенических процедур, если их так можно было назвать. Правда, после мочи, руки «споласкивали» снегом. Снегом же подмывали младенцев, а вместо подгузников использовали сухой мох – сфагнум.

Если женщина рожала младенца зимой, а делал она это всегда одна, уходя в отдельную ярангу, то была вынуждена обмывать его собственной мочой.

Не мыться и не стираться

Что же касается мытья тела, то летом чукчи иногда окунались в горячие минеральные источники, правда, в лечебных целях. А в остальные времена года предпочитали другие способы очистки кожи. Например, носили одежду, сшитую из шкур животных мехов внутрь, считая, что мех животных очищает. Как уточнял Богораз, для очищения тела от паразитов – вшей, чукчи в начале XX века покупали у русских белые рубахи, они надевали ее под свою обычную одежду и носили их по несколько дней, а потом снимали и выбирали вшей из швов рубахи, не находя в этом ничего необычного.

Смелая женщина, этнограф из Ленинграда Варвара Григорьевна Кузнецова, после Великой отечественной войны прожившая в ярангах с чукчами несколько лет, рассказывала, что чукчи никогда не стирали одежду. Летом обычно донашивали повертевшуюся зимнюю одежду, а к осени шили себе новую.

Очищение без воды

Но определенные правила гигиены у чукч все же были. Когда становилось совсем невмоготу от грязи, они начинали копить топливо, затем в одном из яранг разжигали очаг, в который клали несколько камней и устраивали «чукотскую баню» – раздевались донага и сидели вокруг очага – потели от жара. Это не занимало много времени, так как чукчи очень сильно потеют, и часто сокрушаются по этому поводу. Затем специальными скребками они соскабливали с кожи грязь вместе с потом и смазывали кожу свежим тюленьим жиром. Вот и вся баня. Одежду на это время выкидывали на мороз, а после «бани» надевали сменную одежду, если она была. Эту одежду носили до следующей бани, которую устраивали раз в три месяца.

«Гостевая книга»

Есть такая расхожая байка про то, что чукотский туалет – это две лыжные палки: одну надо воткнуть в снег и держаться за нее, чтобы не унесло ветром, а второй – отгонять волков. Представьте себе, но это частично – правда. Но отгонять зимой приходится не волков, а оленей, которые с удовольствием поедают снег с человеческой мочой (очевидно, им не хватает соли) и делают это так рьяно, что могут затоптать человека. Поэтому справлять малую надобность приходиться в тундре очень быстро, особенно женщинам.

Еще более интересный обычай существует при справлении нужды посерьезней. Путешественник Владимир Николаевич Сафронов в путевых заметках «Как я побывал у чукчей, не испорченных цивилизацией», вспоминает, что «следы» присутствия людей до сих пор располагаются в непосредственной близости от яранги, вдоль натоптанных дорожек. Это своеобразная «гостевая книга», по которой можно узнать, кто приходил и уходил из яранги. И это никого не смущает, во-первых, потому что температура в тундре редко повышается выше ноля, а во-вторых, в тундре отсутствуют помойные мухи, и поэтому отходя человеческой жизнедеятельности не беспокоят обитателей яранг.

Через какое-то время чукчи просто снимаются с места и кочуют на новую стоянку.

Разумеется, большая часть чукотского народа уже давно переселилась из душных холодных яранг в квартиры со всеми удобствами, и теперь все они могут наслаждаться чистотой наравне с другими благами цивилизации.

Источник

Назира Нуртазина. Как умывались кочевники?

Поблагодарим Всевышнего Аллаха

за ниспосланную казахам

которая дала нам возможность

говорить самим правду о себе

«Белые пятна» повседневной истории Казахстана)

Обывательское представление о том, что казахи-кочевники не умывались, к великому сожаленью, живуче даже в XXI веке, что связано отчасти с малоизученностью на материалах Казахстана такого жанра, как история повседневности. Вопреки мифам евроцентристов и коммунистов номадизм и гигиена (также номадизм и мусульманская грамота) – это вовсе не противоположные понятия. Особое отношение к личной гигиене у кочевников происходит после принятия ислама, обернувшегося серьезной перестройкой ментальности и быта казахов с учетом требований мусульманской религии.

Итак, казахи-мусульмане во все времена, даже в условиях перманентного кризиса номадизма и нарастания социальных катаклизмов в период XVIII-нач.XX вв. соблюдали основные правила личной гигиены, которые были приняты их предками много столетий назад. Это «тахарат» (омовение, по казахски – «дарет»), который делился на малый и большой (полное умывание тела) и имел свои особенности. «Дарет» был обязательным предварительным условием индивидуальной молитвы, участия в похоронах, военном сражении, интимной близости, кормления грудью ребенка и т.д. В казахском языке издавна существует словосочетание «дәрет алу» (в смысле совершения омовения). Для ежедневного туалета использовали медные кувшины-кумганы, которые были в каждом доме, даже у самых бедных кочевников-мусульман.

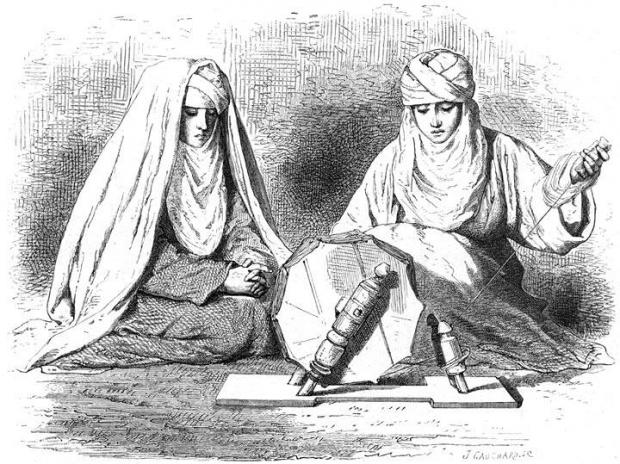

Сохранились исторические фотографии, где на фоне степного пейзажа группа казахов среднего и пожилого возраста готовятся к намазу, умываются (нач. ХХ в.). Для совершения большого или полного омовения тела (ғұсыл, «гусль» — араб.) степняки, пусть не имевшие как оседлые мусульмане удобные бани (хамам и пр.), тем не менее находили приспособления. В специально отведенной юрте (а для древних, благополучных эпох мы можем догадываться о достойных «кочующих банях») было все для принятия водной процедуры: большие тазы и корыта (астау), ведра, водочерпалки, мыло, полотенца и пр. Кстати, новорожденных у казахов вообще купали каждый день в серебряных тазах.

В отличие от арабов и других народов Востока казахи жили не в пустынной и полупустынной географической зоне, а, слава Аллаху, на территории, относящейся в основном к зоне степей, в меру обводненных. Так что недостатка воды (в том числе питьевой) в нашей истории никогда не было. Всегда поблизости от кочевий были речки, озера. Летом кочевники вдоволь купались в природных бассейнах. В Степи была развитая сеть колодцев («құдық). Степные колодцы «құдық» – это вообще отдельная тема. Кочевники Евразии на протяжении тысячелетней истории были и оставались прекрасными строителями колодцев, некоторые из них поражали глубиной (десятки метров), стены их были вымощены камнями.

В зимнее время казахи могли растопить снег, пополняя запасы воды. С другой стороны, нельзя абсолютизировать кочевой образ жизни: на самом деле большая часть казахов в прошлом были в реальности полукочевниками, т.к. с поздней осени и зимой они уже жили в стационарных жилищах, мазанках (кыстау, кышлак). Там были и здания мечетей, различные пристройки, для содержания скота, в том числе и бани.

Как у всех элементарно цивилизованных народов, в казахской традиции были оговорены все нормы туалетного этикета: для отправления естественных потребностей казах с кумганом в руках удалялся в специально отведенное, недоступное взору людей отдаленное место на окраинах аула (лощина, овраги; возле стационарных кыстау делали выгребные ямы). Как мусульманин он соблюдал при этом все предписания и правила (например: в исламе справлять нужду можно только в сидячем положении, а не стоя). Затем он очищался от «наджаса» (нечистоты, экскременты; каз. «нәжіс») с помощью песка или сухой глины и воды; экскременты нужно было закопать и засыпать землей, а не оставлялись открытыми. (Сравните в Торе у евреев: «И закрой испражнение твое, ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего»).

Затем, отойдя подальше, возле ручья и т.д., кочевник-мусульманин моет по особым правилам руки до локтей, лицо, уши, даже ступни ног до щиколотки, полощет рот и горло. Казахи всегда использовали мыло – «сабын» (по-арабски «сабун», по-узбекски «савун»), покупая его при торговом обмене со среднеазиатскими городами. Дорогие пахучие мыла и масляные духи (әтір) из восточных городов, другая парфюмерия, изящные зеркальца считались желанными праздниками для девушек на Наурыз, в дни сватовства и т.д. Кроме того, в своем натуральном хозяйстве казахи также изготавливали хозяйственное и банное мыло, всегда имели мыловаренный промысел.

В собрании фото казахов из Кунсткамеры есть картины, где казашки варят мыло и стирают им белье. Правда, здесь нужно оговорить, что ничего хорошего в этом нет, ведь именно нарастающая нищета, войны, непомерные налоги, упадок скотоводства и пр. сделали невозможным нормальный товарообмен с соседями. Казахи не от хорошей жизни отказались от импортных ковров, тканей, галантереи, посуды, мыла и пр. из Средней Азии и Китая. Торговый обмен с Россией был неэквивалентным и в конце концов вообще разорил народ (н-р, за кусок мыла или пачку чая просили барана). Поэтому с конца XIX–нач. ХХ в. хозяйство казахов становится почти полностью натуральным, закрытым; вся его тяжесть ложится в основном на плечи женщин, вынужденных заниматься такими адскими работами, как изготовление войлока, варка мыла и пр.

Вообще, если казахи якобы не мылись и не стирали, интересно, как могла поддерживаться белоснежная чистота женских кимешеков (а эти головные уборы шились только из белой ткани)? Сверкающая белизна кимешека была всегда предметом гордости и признаком чистоплотности и аккуратности женской особы, а не очень чистый кимешек сразу вызывал насмешки и осуждение. Женщины из богатых аристократических семей применяли нехитрую импортную косметику – сурьму для бровей, белила, хну и т.д., имели специальные «косметички», где лежали зеркальцо, пудра и пр. Об этом писал даже в отношении XIX века русский дипломат А. Левшин.

Что ж тогда говорить о блеске и благополучии ханской эпохи, когда супруги и дочери золотоордынских и казахских султанов, шурша шелковыми, бархатными и парчовыми одеяниями, звеня тяжелой массой золотых украшений и подвесок, сверкая бриллиантами («гаухар») ездили по Степи не иначе, как в сопровождении многочисленной прислуги в каретах с крошечными окошками, называвшихся «күйме». Также, к изумленью обывателя и крикам скептиков заметим, что принцессы Золотой Орды выходили на прогулки по Волге на золотых лодках (есть достоверные описания послов из Египта), а казахские ханши и ханшайым (принцессы) вместо собак таскали с собой ручных гепардов в красивых ошейниках…

Роскошные казахские повозки-кареты для женщин исчезают примерно в XVIII веке в связи с военизацией быта, вновь появляются кареты уже в модернизированном варианте у казахской аристократии в нач. XIX века, в царский период. Кстати, красавицы Великой Степи в древние эпохи закрывали свои лица тонкой шелковой вуалью для защиты от обычных в нашем климатическом поясе ветров и солнца (тем более приветствовал это ислам). В бессмертном лироэпосе «Кыз Жибек» и других произведениях белизна и нежность кожи «ару» (красавиц) описана в таких выраженьях, как «чьи лица никогда не коснулось дыхание ветра» и пр.

Даже в ранний колониальный период (примерно до конца XIX в.) в среде кочевой аристократии сохранились и культивировались чистота и опрятность, любовь к изяществу и роскоши. Вот как описывает русский путешественник юрту казахского султана Тезеке: «Юрта состояла из красиво расшитых тесьмой войлоков и была роскошно убрана бухарскими коврами…Мы справедливо могли удивляться и простору, и комфорту этой жилой юрты и богатству ее убранства высокого качества бухарскими, кашгарскими и текинскими коврами. И разнообразию домашней утвари, отчасти восточного, отчасти русского производства. Между этой утварью были и китайские фарфоровые чашки, и русские стеклянные стаканы, и блюдечки, и русские ножи и вилки, и серебряные ложки, и красивые по своим формам бухарские медные кумганы (рукомойники и лоханки) и русская деревянная посуда… В одной стороне юрты помещался большой диван-постель, прикрытый богатыми одеялами, мозаично сшитыми из разноцветных шелковых материй…Впереди дивана-постели на текинском ковре сидела жена Аблеса, одетая в богатый китайский шелковый халат. На ее голове была белая, живописно сложенная повязка» (из мемуаров П. Семенова-Тяншанского).

Казахские мужчины постоянно брили головы, стригли бороды и усы (согласно исламу они не должны покрывать губу). Все – мужчины, женщины, дети – поддерживали в чистоте ротовую полость, постоянно полоща рот до и после еды (согласно Сунне Пророка), а также применяли специальные зубочистки (в музеях Казахстана имеются экспонаты), стригли ногти. Женщины и девушки у казахов тщательно ухаживали за волосами, в средневековую эпоху казашки заплетали от 10 до 40 косичек, украшая их золотыми и серебряными подвесками.

И опять сравнение с инволюцией эпохи колониализма: чрезмерная отягощенность физическим трудом, тяжелым бытом, страдания, болезни, войны и миграции привели к тому, что прическа, одежда казашек стали упрощенными, одежда значительно подешевела. «Поздняя» казашка носит только две косы, ювелирные украшения из серебра (в ранние исторические эпохи серебро считалось у нас более дешевым из драгоценных металлов и из него изготавливали предметы быта, сундуки, седла и пр.).

Как известно, в процессе присоединения к Российской империи более 200 лет вспыхивали одно за другим восстания. Казахский народ последние примерно 200-300 лет (если начинать с джунгарской агрессии) был вынужден жить в экстремальных условиях. Конечно, это прямо влияет на ментальность, привычки, быт и т.д. Мы потеряли мудрость, знания, традицию, истинный этикет, эстетическую культуру, упал уровень интеллекта. Вот что пишут философы и психологи о войне: «Полная разруха, груды развалин и мусора, антисанитарные условия повсюду, колоссальный уровень загрязнения всевозможных видов, изуродованные и искалеченные тела, панорама разлагающихся трупов и костяков – вот непременные последствия войн на протяжении всей истории» (С. Гроф. «Психология будущего»).

Итак, казахи в условиях сурового военно-кочевого быта, быть может, не отличались, так сказать, «немецкой чистоплотностью», но назвать их законченными грязнулями и дикарями тоже нельзя. Здесь также важно иметь в виду, что вообще в древности народы не были столь озабочены гигиеной. Некоторые древние цивилизации и города Востока знали канализационную систему, бани и т.д. Но, например, христианские народы вплоть до середины XIX века вообще не знали понятия личной гигиены, в том числе аристократия и короли. Есть хрестоматийный факт о том, что королева Испании Изабелла Кастильская (конец XV в.) сама признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза – при рождении и в день свадьбы. У монахов и священников грязь и вши считались особыми признаками святости; «христиан всегда раздражали ритуальные омовения конкурирующих религий – иудаизма и, позже, ислама» (см. «Гигиена в Средние века: французы вообще не мылись» // http://ncor.ru/article/201-hygiene&post=2564580_426).

Известно, что Русь славилась своими банями. И все же, жители русских и западноевропейских селений и городов до распространения современной медицины и цивилизации (XIX в.) стояли в смысле санитарной гигиены ниже мусульман и казахов-кочевников. Например, в ежедневном туалете использовалась стоячая вода (запрещенная исламом), семья умывалась коллективно в одном и том же тазу, не было привычки мыть руки перед едой, не ухаживали за бородой и усами. Среди народов Европы и России были издавна распространены венерические заболевания, в том числе сифилис, позже занесенный в ходе колонизации в Казахскую Степь (Сейчас открыто говорят и пишут в серьезных биографических исследованиях, что даже сам Ленин, «вождь народов», переболел в молодости сифилисом).

Даже в весьма неблагополучное время – нач. ХХ в. на территории Мангыстау, где казахи-адайцы после серии жестоких столкновений с царскими отрядами были окончательно покорены и оттеснены на этот безжизненный полуостров (который ранее использовался только зимой, в качестве «кыстау») врач Рихард Карутц был удивлен следованию казахов исламским правилам личной гигиены, постоянного мытья рук перед трапезой, стрижки ногтей и т.д. (книга Р. Карутца «Среди киргиз и туркмен на Мангышлаке»).

Казах-кочевник с детства знал, что волосы и ногти нельзя разбрасывать, а нужно пойти и закопать их в чистую землю; что нельзя сморкаться и плевать, куда попало; что начинать кушать надо со словом «Бисмилля» (Во имя Господа) и только после начала трапезы взрослыми; что кушать нужно медленно, тщательно прожевывая, знать умеренность в еде (канагат), а закончить трапезу следует со словом «Аллаху акбар», после еды прополоскать рот. Всему этому нас научила не Советская власть, а ислам и наши собственные предки-кочевники.

Таковы элементарные штрихи к казахскому «адабу» (әдеп – этикет), которые рассеивают наглый советский миф о том, что только «Великий Октябрь» (т.е. коммунистический переворот в России в 1917 г.) спас и вывел казахов из полузвериного состояния. Впрочем, мы согласны, что особенно в промежутке 1920-50-е гг. казахи действительно оказались в нечеловеческих социальных условиях, попав в жуткую гуманитарную катастрофу. В пик тоталитарного советского режима в Казахстане существование нашего народа мало чем отличалась от жизни заключенных в нацистских концлагерях, от подневольной жизни негров и горестной картины плантационного рабства в ряде западных стран. В час Величайшей Национальной Трагедии – 1930-32 гг. некогда симпатичный, мудрый, гордый, упитанный народ-батыр (потомки богоподобных рыцарей и аристократок Золотой Орды и Казахского Султаната) был превращен в глубоко несчастный, голодный, больной, грязный, оборванный, вшивый народ, стоявший на грани полного исчезновения и коллективного умопомешательства…если бы не сказал Аллах «Да не погибнет народ казахский!» (сравните в орхонских надписях слова Тенгри «Да не погибнет тюркский народ!»)…

Источник