- Снежная лавина

- Что такое снежная лавина

- Причины возникновения

- Классификация снежных лавин

- Чем опасна лавина

- Предвестники схода снежной лавины

- Как вести себя при попадании в лавину

- Основы лавинной безопасности. Глава 5

- Причины схода лавин

- Существует несколько распространенных мифов о лавинах

- Факторы, влияющие на степень лавинной опасности

Снежная лавина

Огромная снежная масса, несущаяся с горного склона, обладает невероятной силой. Она способна с легкостью разрушить находящиеся на пути постройки и инфраструктурные объекты. Опасность явление представляет, прежде всего, для альпинистов и гостей горнолыжных курортов. Встреча с лавиной в горах для лыжников и путешественников редко заканчивается благополучно.

Что такое снежная лавина

Лавиной, по определению гляциологов, называется вид оползня, при котором снежная масса значительного объема срывается вниз с крутого горного склона. При движении снежное образование увеличивается, поскольку вбирает в себя все новые порции снега.

Из основных характеристик горного явления следует отметить:

- скорость – в среднем 20 – 30 м/с (обуславливается крутизной склона);

- объем – до миллиона м 3 ;

- давление на преграждающие объекты – до 100 т/м 2 (при таком давлении разрушаются каменные постройки);

- высоту слоя снега, завалившего долину – от 30 до 50 м;

- массу – до нескольких сотен тонн (если в лавине имеются ледниковые включения, то ее вес может достигать сотен тысяч тонн).

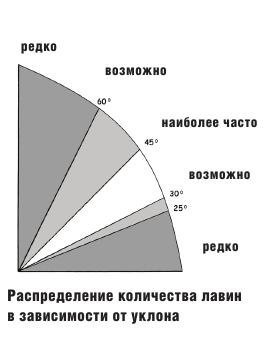

Сход лавины возможен, когда склоновый угол превышает 25°, высота склона составляет от 20 м и выше, а толщина накопившегося над поверхностью рельефа свежего снега больше 30 см, старого – 70 см. Когда свежий снеговой слой достигает 50 см, то специалисты лавинной станции предупреждают о высокой вероятности опасного явления в ближайшие 10 часов.

Возможен срыв снега лишь с того склона, на котором не произрастает древесная растительность. Деревья тормозят движение снежной массы, не дают ей набрать скорость.

Лавины сходят во всех высокогорных областях планеты. На территории России опасными областями считаются:

- хребты Камчатки;

- Алтай;

- Уральские горы;

- Кавказ;

- Саяны;

- Байкальские хребты;

- Хибины;

- Верхоянский хребет;

- нагорья Магаданской области.

Причины возникновения

Снежная лавина возникает, когда на горном склоне в течение определенного времени скапливается большой объем твердых осадков. Наибольшие снежные накопления отмечаются на склонах 20 — 45°.

Предотвратить лавинную опасность невозможно, поскольку выпадение твердых атмосферных осадков – естественный процесс. Поэтому лавинщики – специалисты предупреждающей службы – либо провоцируют обрушение снежной массы при отсутствии людей на склоне, либо запрещают посещать гору до самостоятельного схода снега.

Причинами снежных лавин являются:

- обильные снегопады, при которых снежный покров утолщается до опасной отметки;

- высокая влажность воздуха, утяжеляющая слой накопившихся осадков;

- внезапное изменение погодных условий (перепады температуры воздуха, атмосферного давления);

- землетрясения, обрушения камней и прочие явления с мощным механическим действием;

- человеческая деятельность (например, инженерно-строительные работы, сопровождающиеся громкими звуками и встряской грунтовых пород).

Классификация снежных лавин

Существует несколько видов лавин по особенностям движения, объему и консистенции снежной массы.

По характеру перемещения выделяют потоки:

- осовы – спускающиеся по всей поверхности хребта:

- лотковые – скользящие по ложбинам:

- прыгающие – взлетающие при сталкивании с препятствиями во время движения вниз:

Классификация лавин по объему и консистенции снежной массы включает потоки:

- Из сухого порошкового снега, возникающие при обильном снегопаде или после него. Снег представляет собой мелкие легкие воздушные кристаллики. Поток текучий, свободно проходит через препятствия. Развивает скорость до 300 км/час.

- Из плотного сухого порошкового снега, лежащего на склоне дольше недели. Накопившийся слой кристалликов спрессовывается, уплотняется. В итоге лавина движется неторопливо, формирует над собой облако.

- Созданные метелями. Снег переносится метелью на горные склоны, откуда срывается в долины.

- Обвальные. Представляют собой сход снежных карнизов. Характеризуются большим объемом.

- Пылевые. Образуются при движении потока первого типа, представляют собой большую пелену снежной пыли, оставляют налет на деревьях и скалистой поверхности. Скорость перемещения может достигать 400 км/час.

- Пластовые. Самые опасные. Срывающиеся со склона пласты снега могут перемещаться со скоростью до 200 км/час.

- Из твердых пластов снега. Плотные снежные пласты разрушаются, отдельные плоские блоки спускаются по рыхлому основанию, набирая скорость.

- Мягкие пластовые. Мягкий, влажный, умеренно или сильно спрессовавшийся снег сходит по склоновой поверхности.

- Монолитные ледовые или ледово-снежные. Представляют собой обрушение фирна – тяжелых снежных залежей, насыщенных влагой, образующихся при температурных колебаниях, с течением времени превращающихся в лед.

- Комплексные. Состоят из верхнего сухого снежного облака и нижнего рыхлого плотного пласта. Обладают мощной разрушительной силой, способны снести небольшой поселок. Вероятность схода повышается после оттепели или стремительного похолодания.

- Влажные. Сходят во время оттепели и дождевых осадков, когда снежный покров насыщается влагой.

- Мокрые. Возникают при оттепели, когда идут дожди и дуют теплые ветры. Верхний насыщенный влагой пласт сползает по нижнему старому слою.

- Селеподобные. Представляют собой снежно-водяную массу. Возникают вследствие длительной оттепели с дождями.

Чем опасна лавина

Самые сильные лавины способны снести целые поселки, расположенные в долине. Но это случается редко, поскольку в потенциально опасных местах человеческое жилье стараются не возводить. Главными последствиями склонового процесса являются травмирование и смерть людей: альпинистов, лыжников и прочих посетителей горных курортов.

Вероятность выживания в лавине мизерная. От ударной волны ломаются кости, человек погибает от болевого шока, даже если выживает и извлекается спасателями, то остается инвалидом. Нередко жертв выкапывают с отмороженными конечностями, которые приходится ампутировать. Когда человек оказывается погребенным под толстенной снеговой шапкой, он может задохнуться из-за недостатка воздушного пространства, или из-за попадания снега в пути дыхания. Дождаться спасателей, находясь в ледяном саркофаге, удается далеко не всем жертвам.

Сохранились упоминания о крупнейших лавинах 20 века:

- В Альпах в 1951 году произошла самая большая в мире серия лавин, обусловленная снегопадами:

В Швейцарии, Австрии, Италии погибло почти 250 человек. Исчезли с лица планеты несколько горных поселков.

- В Австрии в 1954 году в поселке Блонс в январе с гор спустились одновременно два потока, унесшие жизни более сотни местных жителей.

- Во Франции в 1980 году жертвами стихии стали 280 гостей горнолыжного курорта.

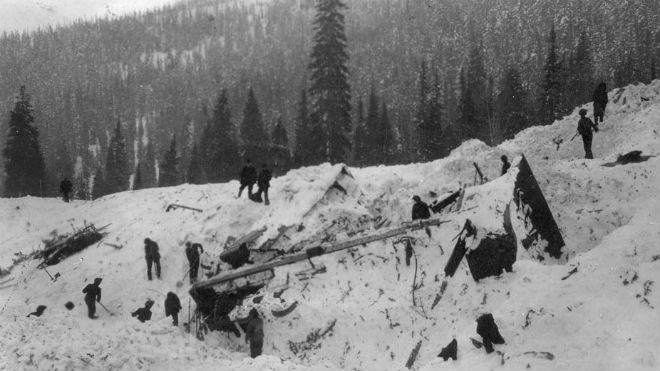

- В 1910 году в США в штате Вашингтон огромный снежный поток обрушился на железнодорожную станцию. Погибло 10 человек:

Предвестники схода снежной лавины

Основными предвестниками нужно назвать погодные условия и состояние снежного покрова. Не стоит выходить в горы при обильном снегопаде, дождливой и ветреной погоде. Также признаком потенциальной лавины можно считать даже незначительное сползание по склону рыхлого и влажного снега.

В 1993 году для определения вероятности опасного явления создали систему рисков, включающую пять уровней. Каждый уровень отмечается флажком определенной формы. Этими флажками отмечают места катаний и восхождений на всех горных туристических объектах, чтобы отдыхающие видели степень опасности. Так:

- уровень I – минимальная опасность;

- уровень II – ограниченная опасность, снег на отдельных участках неустойчивый;

- уровень III – средняя опасность, слабая или средняя устойчивость снега на крутых склонах;

- уровень IV – снег нестабилен, возможны средние и крупные лавины на крутых склонах;

- уровень V – высокая степень опасности, крупные лавины возможны даже на пологих склонах.

Как вести себя при попадании в лавину

Единственная надежная защита от лавин – строительство жилых и инфраструктурных объектов вне опасных участков. Железнодорожные и автомобильные пути, линии электропередачи, трубопроводы и прочие коммуникационные объекты поднимают над опасными территориями.

Из распространенных способов защиты от снежных лавин следует отметить заградительные сооружения: склоновые щиты, отражающие стены, козырьки:

На горнолыжных спусках работает снегоуборочная техника:

Каждый горный турист должен знать, как спастись от лавины. Во время похода рекомендуется:

- избегать обрывистых склонов;

- следить за возрастанием крутизны подъема;

- выбирать для маршрута склоновые участки с древесной растительностью;

- избегать подветренных подъемов с толстым снеговым покровом;

- двигаясь по долине, держаться подальше от крутых склонов.

Чтобы минимизировать вероятность смертельного исхода, нужно знать правила поведения при сходе лавины. Если расстояние до несущегося потока больше 200 м, то есть возможность спастись. Нужно бежать, но не вниз (лавину не перегнать), а в сторону.

Если же стихия настигла, то ниже рассказывается, как выжить в лавине. Нужно:

- закрыть нос и рот шарфом или рукавицами, чтобы снег не забил дыхательные пути;

- двигая головой, освободить воздушное пространство перед лицом, чтобы не задохнуться;

- потихоньку выкарабкиваться наверх, трамбуя снег под ногами;

- не кричать (это бесполезно, только отнимет силы – снег плохо проводит звук);

- постараться высвободить руку из снега, чтобы ее могли увидеть спасатели;

- не засыпать.

Лавины, по сравнению с другими стихийными бедствиями, – не самые страшные по количеству жертв явления. Но и небезобидные. В горной местности больше всего следует опасаться схода снегов. Ежегодно в Альпах из-за собственной невнимательности и неосторожности погибают около сотни альпинистов и горнолыжников.

Источник

Основы лавинной безопасности. Глава 5

Причины схода лавин

Что вызывает сход лавины? Ответ на этот вопрос очень прост: как только сила тяжести, стремящаяся сдвинуть снег вниз по склону, превысит силу, удерживающую снег на склоне, этот снег начнет двигаться. Основная сила, удерживающая снег на склоне, это сила трения между различными слоями снега и между снегом и поверхностью земли. Но также снег обладает еще и значительной прочностью на разрыв, снежный пласт способен выдерживать без разрушения значительные нагрузки. И вот тут-то и вступают в действие слабые слои. Сначала схлопывается/разрушается со сдвигом слабый слой, снежный пласт проседает под собственным весом или под воздействием дополнительной нагрузки вниз по направлению к центру земли. И одновременно происходит разрыв сплошности снежного покрова – просевший участок оконтуривается, «вырезается» трещинами из основного пласта снега и начинает скользить, вовлекая в движение все новые и новые объемы снега.

Существует несколько распространенных мифов о лавинах

| Миф 1. Лавину можно подрезать. На самом деле, если знать, что лавина сначала обрывается к центру земли, становится понятно, что подрезать (в смысле вырезать следами) лавину из склона довольно сложно, и чаще всего лавины обрываются значительно выше идущей группы. |

Миф 2. Если по склону уже прошли люди, то лавина не сойдет. Наоборот, лавины очень часто сходят под ногами третьего-четвертого-пятого человека по причине множественного ударного и уплотняющего воздействия на снежный покров при движении.

| Важно! Сход снежных досок вызывает перегрузка склона, которая может быть вызвана как накоплением избыточного количества снега, так и нагрузкой от идущих/едущих людей. |

Факторы, влияющие на степень лавинной опасности

Снегопад, то есть увеличение толщины снежного покрова, приводит к увеличению как нагрузки на слабые слои, так и к увеличению силы, которая пытается сдвинуть снежный пласт вниз по склону.

Если в течение суток выпадает более 30 см свежего снега, то вероятность образования и схода лавин возрастает многократно.

Выпадение 60 см свежего снега в течение суток означает высший уровень лавинной опасности.

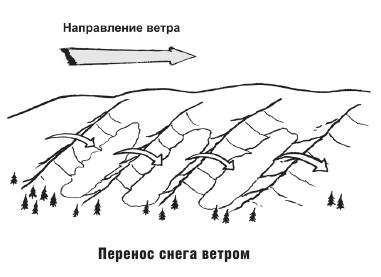

С одной стороны, ветер, перемещая снежинки, приводит к разрушению их структуры и к более плотной «упаковке», что снижает лавинную опасность, но, с другой, ветер перемещает огромные массы снега – увеличение скорости ветра в два раза вызывает увеличение количества переносимого снега в ДЕСЯТЬ раз.

Именно метелевой перенос снега представляет огромную опасность: даже после небольшого снегопада с ветром на подветренных склонах могут образоваться значительные снежные наносы, которые перегрузят склон. Если снегопад был с ветром, то высший уровень лавинной опасности наступает уже при выпадении 30 см снега. Поэтому лавинщики говорят: «Лавины создает ветер».

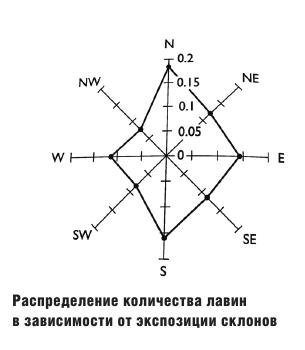

В Северном полушарии, в том числе на Кавказе, наиболее опасны склоны северной, восточной и юго-восточной экспозиции. Это связано с преобладанием западных и юго-западных ветров, что приводит к метелевому переносу и накоплению снега на этих склонах.

Опасность склонов южной и юго-восточной экспозиции обусловлена воздействием солнечной радиации.

Резкие изменения температуры

Зная, как обрываются снежные доски, можно объяснить наличие двух временных

отрезков, в которые происходит наибольшее количество самопроизвольных сходов лавин.

Первый пик – это 5-7 часов утра. В зимнее время это самое холодное время суток, и напряжения в снежном покрове, вызванные температурными изменениями, достигают максимума, одновременно снижается эластичность и повышается хрупкость снежного покрова.

Второй пик – это 12-15 часов (в зависимости от экспозиции склона), в это время снег максимально прогревается солнцем, и одновременно со снижением прочности снежного пласта на разрыв снижается и прочность слабых слоев.

Также появление напряжений в снежном покрове могут вызывать не только суточные изменения температуры, но и приход теплого или холодного атмосферного фронта.

| Важно! Любое резкое изменение температуры приводит к росту лавинной опасности. |

Выше, рассматривая образование глубинной измороси, мы уже оценили вклад солнечной радиации в образование лавин, но солнечный свет тоже приводит к нагреванию слоя снега, что также увеличивает лавинную опасность.

Яркое весеннее солнце нагревает всю толщу снега, что снижает как ее прочность, так и трение между слоями снега и между снегом и подстилающей поверхностью.

| Миф 3. Снегопада давно не было, и вообще снега мало, значит, не лавиноопасно. |

Наоборот, самые трагичные НС происходят в малоснежные годы, когда выпавший в ноябре снег до февраля подвергается воздействию солнца и ветра и, несмотря на его «небольшое количество», склоны становятся очень лавиноопасными. Если рассмотреть процесс образования глубинной измороси, становится понятно, что в тонком снежном покрове легче и быстрее образуются слабые лавиноопасные слои.

Также при малом количестве снега не происходит самопроизвольного схода лавин, но достаточно небольшого внешнего воздействия для начала движения лавины.

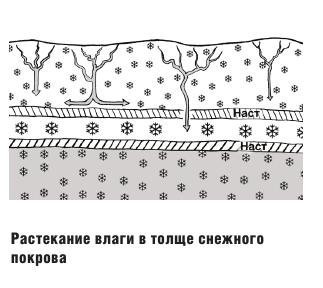

Во-первых, дождь влечет увеличение веса снега и перегрузку склона, во-вторых, влага, просачивающаяся сквозь снежный покров, приводит к ослаблению лавиноопасных слоев и, в-третьих, вода, достигая грунта, создает слой «смазки», поэтому лавины начинают сходить во всю толщину снежного покрова – до земли.

Угол наклона склона

Рельеф склона и взаимодействие снега и подстилающей поверхности

Микро- и макрорельеф склона определяют размер и форму лавин, а также степень лавинной опасности. Для понимания этого нужно знать, что снег в течение его времени нахождения на склоне непрерывно двигается вниз (точно так же, как ледники), и в процессе этого движения снежный пласт взаимодействует с рельефом и подстилающей поверхностью. На положительных формах рельефа (выпуклых) в снегу возникают растягивающие напряжения, а на отрицательных (впадины) – сжимающие.

В зоне, где снег испытывает сжатие, он более стабилен, поэтому движение по нему относительно безопасно.

В зоне, где снег испытывает растяжение, наоборот, степень лавинной опасности

очень высока.

Зоны, в которых растягивающие напряжения максимальны, называются контурами высоких напряжений. Контуры высоких напряжений всегда жестко привязаны к рельефу, и поэтому из года в год снежные доски обрываются с одних и тех же мест и имеют очень схожие очертания. Наблюдая за склоном, можно со значительной долей вероятности определить места расположения контуров высоких напряжений и, соответственно, выбрать наиболее безопасный вариант маршрута движения.

Контуры высоких напряжений

Контуры напряжений делятся на открытые, то есть выступающие из снега, и закрытые (полностью скрытые под толщей снежного покрова), а также на горизонтальные (расположенные поперек склона), вертикальные (расположенные вдоль

склона) и их различные комбинации.

Рассмотрим, как расположены зоны наибольших напряжений, то есть наиболее опасные зоны, вокруг контуров различного вида и расположения.

Горизонтальный открытый контур – это выходы скал, камней или граница леса. Выше горизонтального открытого контура снег испытывает сжатие и практически не лавиноопасен, а вот ниже по склону контура находится зона высоких напряжений, в ней снег испытывает напряжение от растяжения. В этой зоне и происходит отрыв снежной доски. Эта зона начинается в 1-1,5 м ниже контура и продолжается на 15-25 м ниже.

| Важно! Все приведенные расстояния относятся к Центральному Кавказу, в других горных районах они будут отличаться. Например, на Памире – в большую сторону, а в Карпатах – в меньшую. |

Горизонтальный закрытый контур – это горизонтальный перегиб склона, полностью скрытый под слоем снега. Напряжения в зоне этого контура распространяются на 5-7 м как выше перегиба, так и ниже на 20-30 м. Это довольно большая зона, в любом месте которой возможен обрыв доски.

| Важно! Как определить зоны напряжений? При взгляде сверху вниз вы увидите, как склон уходит за перегиб, и линия этого перегиба и есть линия, от которой начинается зона высоких напряжений. Но важно знать, что при приближении к этой линии она будет «отступать», поэтому необходимо заметить ее расположение с большой дистанции 50-70 м и не переходить ее без подготовки и оценки ситуации. |

Вертикальные открытые и закрытые контуры образуют зоны высоких напряжений симметрично – в обе стороны от контура по 15-25 м.

Но вдоль открытого контура есть и узкая (1-1,5 м) безопасная зона, вызванная образованием «ветровой мельницы» и локальным уплотнением снега вдоль выступающих из снега скал или деревьев.

Растительные маркеры и подстилающая поверхность

Также очень важно наблюдать в процессе движения не только за уклоном и рельефом склона, но и за растительными маркерами. Если сосновый лес сменяется березовым криволесьем (характерные наклонные или изломанные березки), это значит, что вы вышли в зону, где регулярно сходят лавины.

Кулуары тоже представляют значительную опасность, так как это обычные пути лавин и камнепадов. По возможности надо избегать движения по таким местам.

| Важно! Наличие старого соснового леса говорит только о том, что в последние 40-50 лет по этому склону не сходили лавины, но не дает никакой гарантии, что она не сойдет через минуту или несколько секунд. |

На степень лавинной опасности влияет и то, на какую подстилающую поверхность лег снег. Крупно- и среднеглыбовая осыпь, плотные кусты и деревья задерживают снег и создают хорошее сцепление снежного покрова с грунтом, а высокая трава, рододендроны, лед или гладкие скальные плиты, наоборот, провоцируют сход лавин.

Но главным «спусковым крючком» для лавин остается человек. Как правило, именно выход человека/группы на снежный склон и приводит к катастрофе. А все остальные вышеописанные факторы только создают для нее условия.

***

Всем, кто, прочитав, хочет иметь возможность поставить книгу Сергея Веденина на полку, стоит приобрести бумажный экземпляр.

Источник

В Швейцарии, Австрии, Италии погибло почти 250 человек. Исчезли с лица планеты несколько горных поселков.

В Швейцарии, Австрии, Италии погибло почти 250 человек. Исчезли с лица планеты несколько горных поселков.