- Зимний лес в живописи

- ЗИМА В КАРТИНАХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

- Уста Истины в Риме

- Бледук Куву на о.Ява — уникальный грязевой вулкан мира

- Доломитовые Альпы

- Зимние пейзажи русских художников

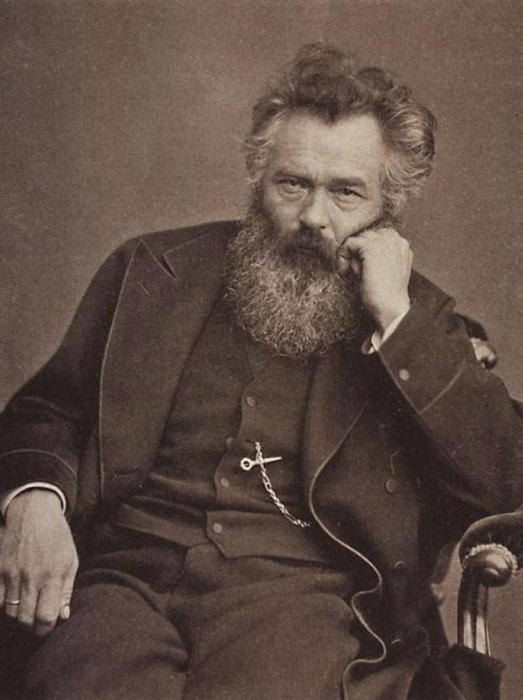

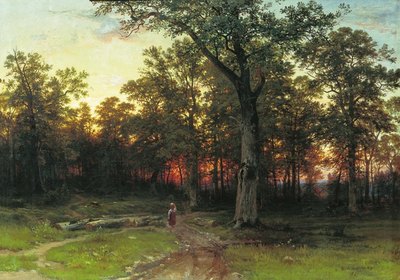

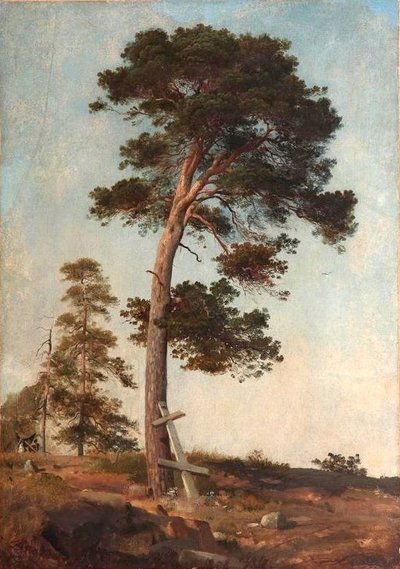

- Шедевры Ивана Шишкина: Самые известные картины великого русского пейзажиста

- Найдены дубликаты

- Репка

- Новая работа маслом

- Попутный ветер

- Картина Маша-именинница

- Портрет

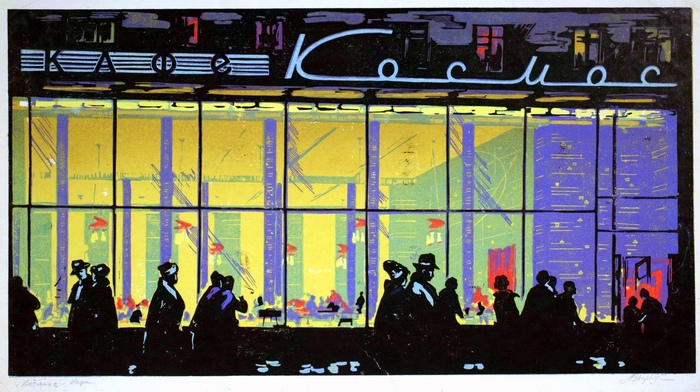

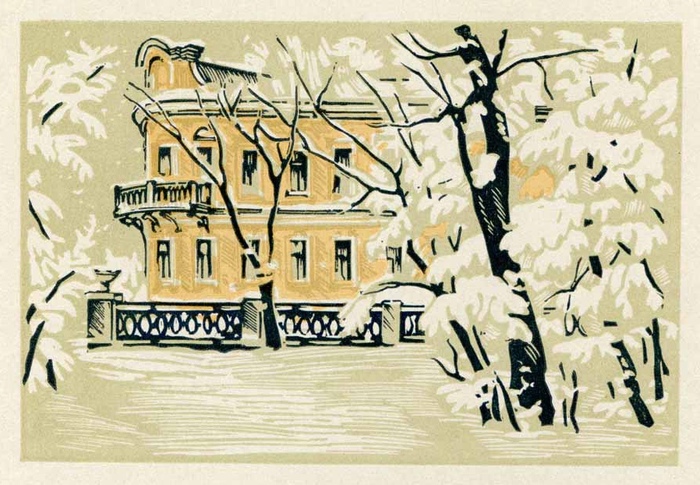

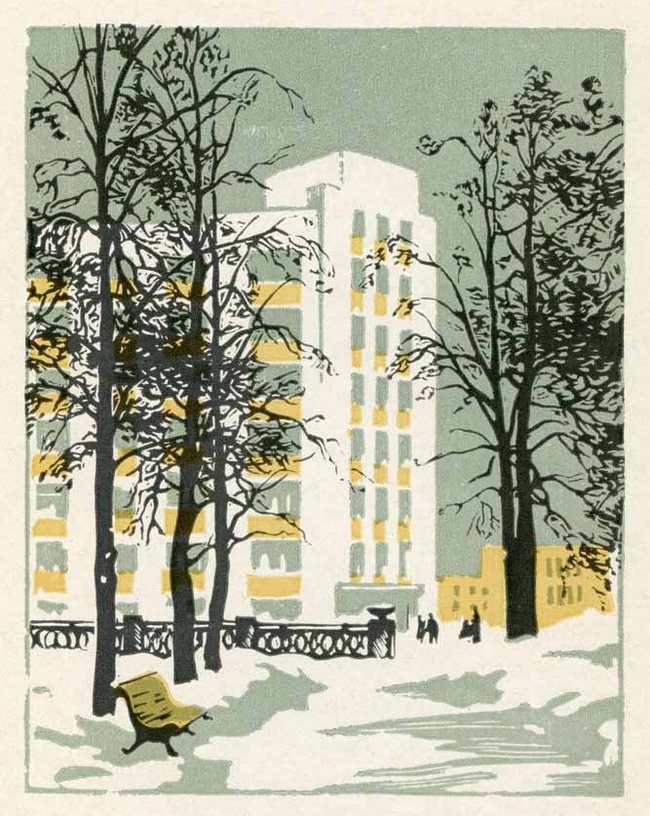

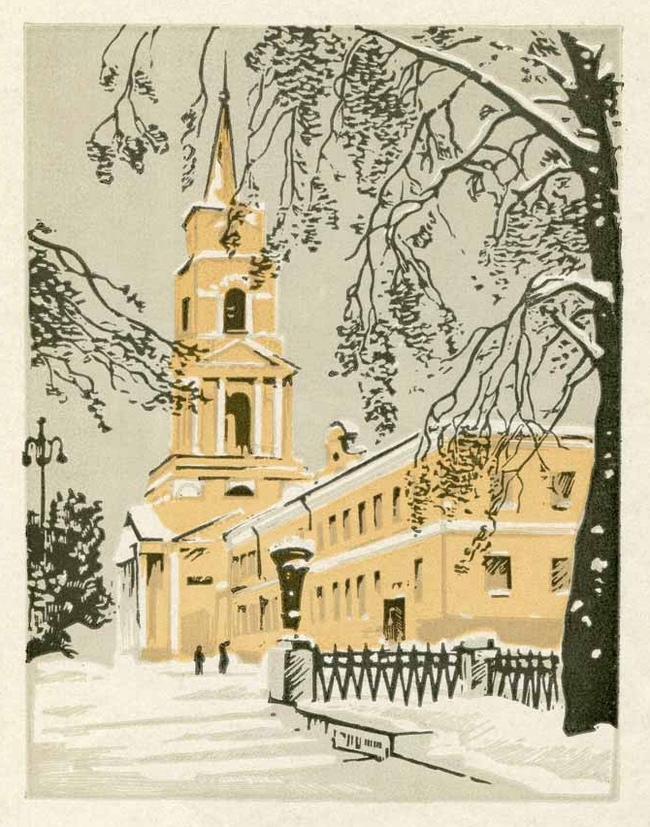

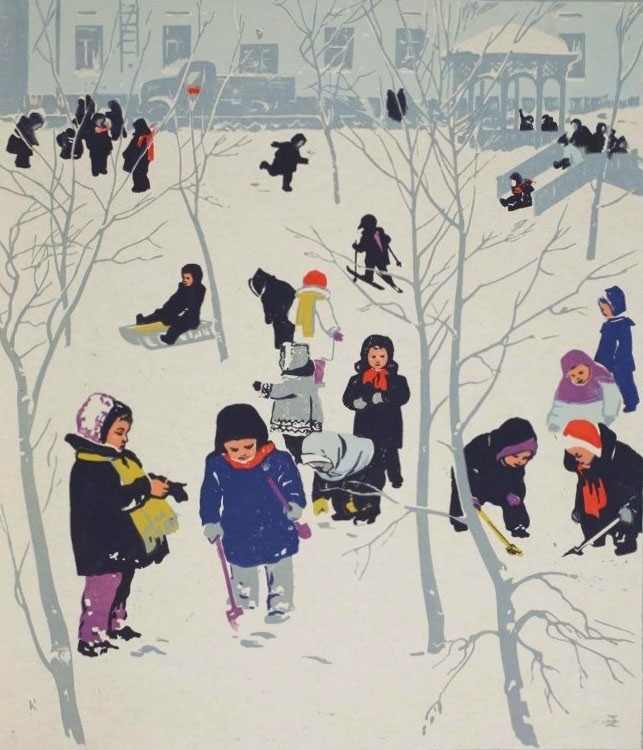

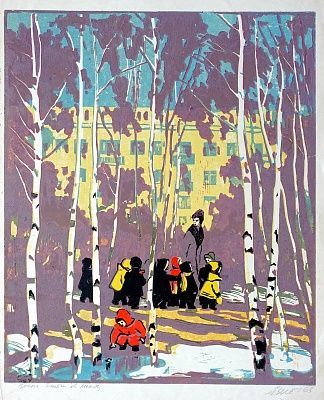

- Красивые линогравюры

- Балерина

- «Коронация Наполеона», или немного французской пропаганды

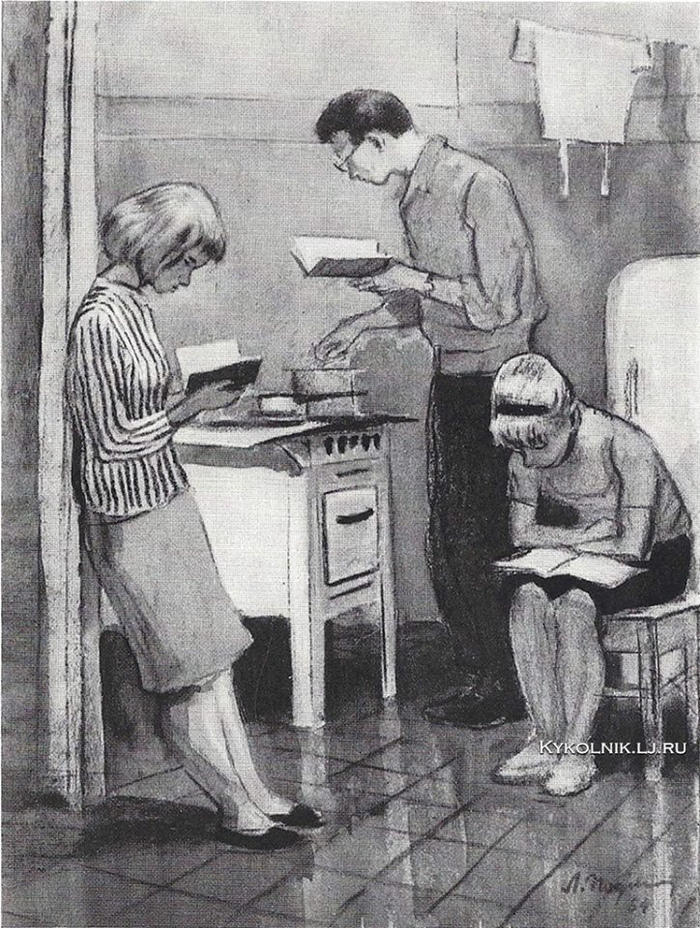

- Когда не было смартфонов 🙂

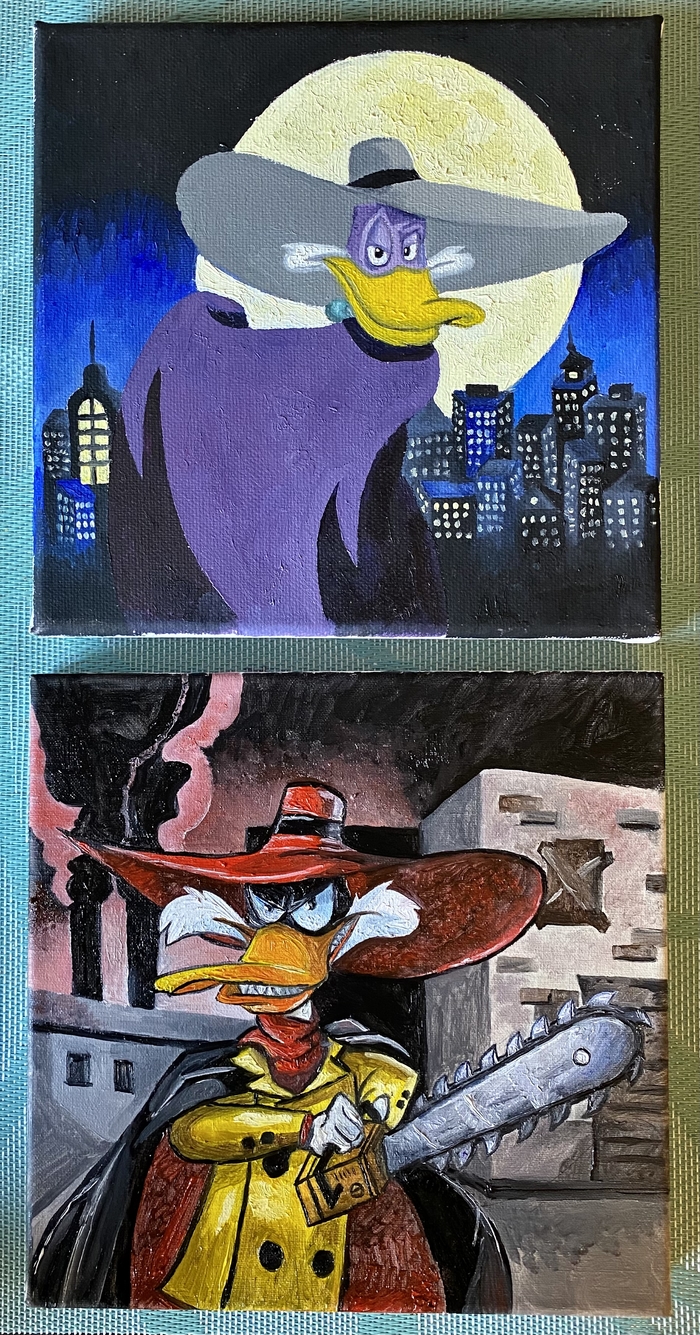

- Чёрный плащ/ Антиплащ. Холст, масло, 20Х20 см

- Портрет

- Трамваи в разных городах

- Нью-Йорк осенью

- Забытый быт. Интересные детали на картинах В. Е. Маковского

Зимний лес в живописи

Richard Mravik. Winter glow (oil on panel)

Richard Mravik. Winter blanket

Richard Mravik (Oil on Panel). Mountain paradise

Richard Mravik

Richard Mravik (Oil on Panel) Light glow

Инна Щеглова. Морозный день.

В.Зубарев.

С.Пузыревский. Зимнее утро в лесу

С.Хананин

А.Васильев

Крылов Владимир. Лунный свет в зимнем лесу

Виктор Быков

Виктор Быков

Виктор Быков

Виктор Быков

Виктор Быков

Виктор Быков

Виктор Быков

Виктор Быков

Виктор Быков

А.Рудич. Морозное утро

ROSEN KARL. Зимний пейзаж

художник Александр Игнатьев

художник Александр Игнатьев

Otto Ferdinand Leiber

Панин Сергей. В зимнем лесу

Солодилова Наталья. Накануне Рождества

Ельников Александр. Зимушка

Акиншин Владимир Александрович. Зимняя сказка

А.Адамов. Зимняя сказка

Салахова Елена Евгеньевна

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

ЗИМА В КАРТИНАХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

Васнецов А. М. Зимний сон (Зима). 1908-1914

Бобровский Г. М. Зима. Снег идет

Бродский И. И. Зимний пейзаж с домиком и собакой. 1910-е

Бродский И. И. Зима. 1919-1922

Бродский И. И. Зима

Васильев Ф. А. Зима. 1871

Васильев Ф. А. Зима в Крыму. 1871-1873

Вельц И.А. Украинская ночь. Зима. 1898

Вещилов К. А. Зимний пейзаж. 1917

Вещилов К. А. Зимний пейзаж с елями

Герасимов С. В. Зима. 1939

Волков Е. Е. Зимний пейзаж. 1876

Гермашев М. Снег выпал 1897

Горбатов К. И. Зима. Оттепель. 1910

Горбатов К. И. Зимний пейзаж с церковью. 1925

Горюшкин-Сорокопудов И. С. Солнце — на лето, зима — на мороз. 1910

Дубовской Н. Н. В обители. Троице-Сергиева лавра 1917

Жуковский С. Ю. Зима. 1910

Колесников С. Ф. Зимний пейзаж. 1915

Колесников С. Ф. Зимний закат в еловом лесу. 1889

Коровин К. А. Зимой 1894

Крыжицкий К.Я. Лес зимой

Крачковский И. Е. Зима в Крыму. Дорога на Учан-Су. 1890-е

Крылов Н. С. Зимний пейзаж (Русская зима) 1827

Крымов Н. П. Розовая зима. 1912

Крымов Н. П. Зимний день. 1906

Куинджи А. И. Зима

Крымов Н. П. Зимний пейзаж. 1919

Кустодиев Б М Зима. Крещенское водосвятие. 1921

Кустодиев Б М Зима. Масленичное гулянье. 1919

Моравов А. В. Зимний спорт. 1913

Пелевин И. А. Дети в санях 1870

Суриков В. И. Взятие снежного городка 1891

Шильдер А. Н. Зимний лес. 1904

Шишкин И. И. Зима 1890

Кустодиев Б М Зима. 1916

Шультце И. Ф. Зима. 1913

Юон К. Ф. Волшебница-зима. Лигачево. Московская губерния. 1912

Шишкин И. И. На севере диком

Клевер Ю. Ю. Зимний пейзаж. 1881

Уста Истины в Риме

Уста истины (Bocca della Verità) — это древнее изображение, вырезанное в круглой плите павоназского мрамора (marmo pavonazzetto). Эта…

Бледук Куву на о.Ява — уникальный грязевой вулкан мира

Извержение вулкана происходит каждые 2 — 3 минуты. Причём, всегда в разных местах. Этот вулкан стал хлебным для местных жителей, так поток…

Доломитовые Альпы

Доломитовые Альпы – один из самых больших регионов для катания в Италии, состоящий из 12 долин, каждая из которых является отдельным курортом. В…

Источник

Зимние пейзажи русских художников

Зимние пейзажи русских художников

Зимние пейзажи русских художников

САВРАСОВ Алексей — Зима.

Белый снег, пушистый

В воздухе кружится

И на землю тихо

И под утро снегом

Тёмный лес что шапкой

И заснул под нею

Божьи дни коротки,

Солнце светит мало,

Вот пришли морозцы —

САВРАСОВ Алексей — Грачи прилетели

САВРАСОВ Алексей — Зима

КАМЕНЕВ Лев — Зимняя дорога

СУРИКОВ Василий — Взятие снежного городка

КЛЕВЕР Юлий — Зимний пейзаж с избушкой

КЛЕВЕР Юлий — Зима

КЛЕВЕР Юлий — Деревня на острове Нарген

КЛЕВЕР Юлий — «Пурга надвигается»

КАРЛ РОЗЕН «Зимний лес»

КАРЛ РОЗЕН Снежный лес.

ЕГОРОВ.А.А. (1878-1954) — «Зимний пейзаж»

Ф. СЫЧКОВ — Подруги. Зима.1941.

И. БРОДСКИЙ — ЗИМА

К, КРЫЖИЦКИЙ -Зимний пейзаж со стогами

Г. КОНДРАТЕНКО — «Зимний вечер»

ШИЛЬДЕР Андрей — Ручей в лесу

ШИШКИН Иван — Первый снег

СВЕРЧКОВ Николай — Охота на медведя

ГРУЗИНСКИЙ Пётр — Домой

ВАСИЛЬЕВ Фёдор — Оттепель

ГОРБАТОВ Константин — Торжок

КОЛЕСНИКОВ Степан — Зима. Околица

СТЕПАНОВ А.С. «Катание на Масленицу»

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай — Переправа через Ангару в Иркутске

МЕЩЕРСКИЙ Арсений — Зима. Ледокол

МЕЩЕРСКИЙ Арсений — «Зимний вечер в Финляндии»

ПОЛЕНОВ Василий — Ранний снег

КОРОВИН Константин — Зима

ВЕРЕЩАГИН Василий (Васильевич) — На большой дороге. Отступление и бегство

СОКОЛОВ Владимир — Покинутая усадьба

КАЗАНЦЕВ Владимир — На полустанке. Зимнее утро на Уральской железной дороге

ЛЕБЕДЕВ Клавдий — Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча

ВАСНЕЦОВ Аполлинарий — Всехсвятский каменный мост. Москва конца XVII века

ВАСНЕЦОВ Аполлинарий — Старорусский город

ГОРЮШКИН-СОРОКОПУДОВ Иван — Солнце – на лето, зима – на мороз

Н. КАСАТКИН — «Соперницы»

Н. КАСАТКИН — Шутка. 1892 год

КРЫЛОВ Никифор — Зимний пейзаж. Русская зима

ТРУТОВСКИЙ Константин — Колядки в Малороссии

ИВАНОВ Сергей — Приезд иностранцев. XVII век

Источник

Шедевры Ивана Шишкина: Самые известные картины великого русского пейзажиста

Иван Иванович Шишкин (1832—1898 гг).

Ивана Ивановича Шишкина по праву считают великим художником-пейзажистом. Ему, как никому другому, удавалось передавать через свои полотна красоту первозданного леса, бескрайние просторы полей, холод сурового края. При взгляде на его картины часто создается впечатление, что вот-вот подует ветерок или послышится треск сучьев. Живопись настолько занимала все мысли художника, что он даже скончался с кистью в руке, сидя за мольбертом.

Шишкин родился в небольшом провинциальном городке Елабуга, расположенном у берегов Камы. В детстве будущий художник мог часами бродить по лесу, восхищаясь красотой первозданной природы. К тому же, мальчик старательно разрисовывал стены и двери дома, удивляя окружающих. В конце концов, будущий художник в 1852 году попадает в Московское училище живописи и ваяния. Там преподаватели помогают Шишкину распознать именно то направление в живописи, которому он будет следовать всю свою жизнь.

Корабельная роща. И. Шишкин. 1898

Пейзажи стали основой творчества Ивана Шишкина. Художник мастерски передавал породы деревьев, трав, поросшие мхом валуны, неровности почвы. Его картины выглядели настолько реалистичными, что казалось, что вот-вот где-то послышится шум ручья или шелест листьев.

Рубка леса. И. Шишкин. 1867.

Утро в сосновом лесу. И. Шишкин. 1889.

Вне всяких сомнений, одним из самых популярных полотен Ивана Шишкина считается «Утро в сосновом лесу». На картине изображен не просто сосновый лес. Присутствие медведей словно указывает на то, что где-то далеко, в глуши, существует своя уникальная жизнь.

В отличие от других своих полотен, это художник писал не в одиночку. Медведи принадлежат кисти Константина Савицкого. Иван Шишкин рассудил по справедливости, и под картиной подписались оба художника. Однако когда готовое полотно привезли к покупателю Павлу Третьякову, тот рассердился и приказал стереть фамилию Савицкого, объяснив это тем, что заказывал картину только Шишкину, а не двоим художникам.

Рожь. И. Шишкин. 1878.

Ручей в березовом лесу. И. Шишкин. 1883.

Первые встречи с Шишкиным вызывали у окружающих смешанные чувства. Он казался им угрюмым и неразговорчивым человеком. В училище его за глаза даже называли монахом. На самом деле художник раскрывался только в компании своих друзей. Там он мог и поспорить, и пошутить.

Сосновый бор. И. Шишкин. 1883.

На севере диком. И. Шишкин. 1890.

Смерть настигла художника за мольбертом. Иван Иванович Шишкин скончался 20 марта 1898 года с кистью в руках.

Среди долины ровныя. И. Шишкин. 1883.

Вклад Ивана Шишкина в развитие пейзажной живописи неоценим.

Найдены дубликаты

Мои любимые картины у него это «Старый валежник. Лесное кладбище» и «Лес вечером».

Извините, но это пиздец как красиво! От Айвазовского то-же кипятком писаю.

А мне очень нравится его портрет, который Крамской написал

Забавно, что это совсем не то дерево, которое изображено на его картине по названием «Сосна на Валааме», они сильно отличаются.

П.С. На реальном дереве и ваш покорный слуга однажды отметился, подремал. :о)

Стыдно, но всё же признаюсь, что в первый раз увидела Шишкина.

На Карла Маркса похож.

А пейзажи у него классные, да.

Шедевры, однозначно. Никакие Пикассо/Ван Гоги и рядом не валялись.

Зачем вообще в негативном ключе сравнивать художников разных стилей?

Ты просто не понимаешь тогдашний контекст из-за чего люди рисовали квадраты.

В те времена происходили литосферные сдвиги во всем. Такого креатива, такого полета мысли ни когда не было, и даже сейчас нет, и наверно уже не предвидеться в ближайшем будущем.

Происходила индустриализация, менялись традиционные устои, люди переселялись в города. Новое поколение людей выросшее в такой среде срать хотела на традиционные, устоявшиеся типы картин. Появилась вся палитра краок, люди перестали жить в избушке, появились машины. Появились фотоаппараты в конце концов, зачем рисовать пейзажи, когда фото делает в сто раз лучше?

У людей просто поменялось культура, поменялось восприятие времени, пространства.

Рисование квадратов — это было очень смело, не обычно, люди даже и представить не могли, что картины могут такими.

Это потому что ты сейчас живешь, в век интернета, в век когда люди перестали в рисовании заниматься такой проработкой. Для тебя это необычно сейчас. Тогда от квадратов у людей сносило не хуже голову. Рисовать квадраты тоже не каждому было дано. Ты сейчас по другому воспринимаешь картины, чем они в свое время.

Нет такого, что картины в одно время чем-то хуже другого времени. Они все хороши.

А видео, где скрипач играет в переходы — высосанная хуйня из пальца. Настолько высосанная, что пришлось серьезным дядькам в свое время отвечать на этот вопрос, и подтверждать, что видео хуйня.

В то время было идиотизмом рисовать картины с такой проработкой, все это понимали. Вон, ниже фото 1911 года России. Тратить сотни часов на картины стало не нужно, когда за день, не напрягаясь получается не хуже.

Люди искали новые смыслы.

Бор — сосновый лес. Сосновый бор — масло масляное

Бор может быть и еловым. Смотрите Даля.

Чистых еловых лесов не бывает, лишь посадки. Во времена Даля, ели промышленно не заготавливали, не чета сосне, еловых посадок не было. А те участки где преимущественно растет ель, язык не повернется назвать бором. Кстати отсюда и гриб Боровик — гриб белый сосновый, но не еловый.

До сих пор если нужен пейзаж ищу у Шишкина ибо его картины удовлетворяют меня по двум параметрам:

1. Точность и красота передачи, прямо фотография.

2. По сравнению с современными фото нет мусора: проводов, людей, и проч. техногенной хрени.

Помню искал фотки на картины для формата А2 на яндексе. Вроде нашел то что нужно, начинал детально изучать и мля: из-за кустов знак «СТОП» немного проглядывает, провод лежит в пыли, рюкзак или кроссовки в углу под кустом, самолет в небе и т.д. Короче хрен найдеш, а вот у Шишкина — пожалуйста.

понравилась эта его цитата

Репка

Новая работа маслом

Картина написана маслом на холсте 40х60 см.

Попутный ветер

Здравствуйте! Делюсь с вами еще одной акварелью, вдохновленной осенью и фотографиями Генри Престеса. Думаю, путешествие загадочного господина в шляпе только начинается.

«Попутный ветер», 30 на 40 см

Картина Маша-именинница

«Маша-именинница». 2013. Холст, масло.

Это моя дипломная работа в художественном училище 2013 года. Недавно я выкладывала эскиз к ней, который набрал много хороших отзывов Маша-именинница Теперь можно сравнить какая получилась картина и какой она могла бы быть.

Портрет

Источник телеграм канал «Визуальное Искусство 12» — https://t.me/VisualArt12/3387

Красивые линогравюры

Зырянов Александр Петрович (1928 г.р.) – график, выдающийся мастер линогравюры, Народный художник РСФСР, профессор Уральского филиала Российской Академии живописи, ваяния и зодчества.

Балерина

Источник телеграм канал «Визуальное Искусство 12» — https://t.me/VisualArt12/3393

«Коронация Наполеона», или немного французской пропаганды

Что может быть лучше старой доброй пропаганды от Жака-Луи Давида?

На самом деле сам факт существования этой картины довольно забавен. Судите сами: Давид был ярым революционером, другом Марата и Робеспьера, членом Конвента (республика, все дела) и подписантом решения о казни короля Людовика XVI. И спустя несколько лет художник прославляет самопровозглашённого императора!

Жак-Луи Давид – «Коронация Наполеона в соборе Нотр-Дам 2 декабря 1804 года», 1807

И делает это мастерски. Все сливки наполеоновской Франции есть на картине: от маршалов до приближенных двору. Все действительно были на коронации, кроме матери маленького императора – ее по желанию Наполеона художник добавил чуть позже.

Кстати, на коронацию пригнал аж сам Папа Римский (потом с захватом его земель корсиканец бросит мужика в тюрьму), и когда он начал возлагать золотой лавровый венец на светлую головушку Наполеона, тот вырвал из рук Папы короны и сам водрузил себе на голову. Обозначил, так сказать, кто тут главный и самый независимый.

Поэтому сюжет картины Давид решил сделать менее конфликтным и изобразил момент коронации Жозефины, жены императора. Там таких поворотов не было)

Сам Давид сидит в возвышении в театральной ложе в центре композиции, делая наброски сцены среди разодетых в бархат, меха и атлас членов императорской семьи и других аристократов. Художник на самом деле присутствовал на церемонии коронации в Нотр-Дам. Добавив себя на полотно, Давид показал преданность короне и заодно позволяет прихвастнуть своим мастерством.

Картина довольно крупная, все герои изображены практически в натуральную величину. По параметрам 6,2 на 9,7 метров. Владельцы студий и однушек смахивают слезу))

Наполеон был доволен работой: «Прекрасно, просто прекрасно! Давид, вам удалось постичь мои мысли и изобразить меня французским рыцарем!»

Больше интересных историй из мира живописи можно посмотреть в моем телеграме: https://t.me/picturebymaslo

Когда не было смартфонов 🙂

Лидия Петровна Подлясская — художник-график, иллюстратор

Чёрный плащ/ Антиплащ. Холст, масло, 20Х20 см

В ожидании перезапуска?

Портрет

Источник телеграм канал «Визуальное Искусство 12» — https://t.me/VisualArt12/3371

Трамваи в разных городах

Нью-Йорк осенью

Источник телеграм канал «Визуальное Искусство 12» — https://t.me/VisualArt12/3365

Забытый быт. Интересные детали на картинах В. Е. Маковского

В. Е. Маковский. «Посещение бедных» (1874)

Картины Владимира Егоровича Маковского хороши тем, что удивительно точно передают быт своего времени. И это не говоря уже о разнообразии сюжетов и историй, которые можно увидеть, присмотревшись к деталям. У меня уже были посты о полотнах этого замечательного художника, но работал он столь плодотворно, что можно еще не раз вернуться к его творчеству.

Картина «Посещение бедных» изображает, как ясно из названия, посещение богатой барыней бедного семейства. Вероятно, гостья состоит в одной из благотворительных организаций, коих в 19 веке было много (самые известные -«Императорское человеколюбивое общество» и «Общество посещения бедных»). Женщина рассматривает скромную обстановку через лорнет, и трудно сказать, движет ли ей желание помочь, или почувствовать себя благодетельницей. В дверях стоит лакей. На то, что это именно лакей, указывает цилиндр с золотым галуном. Подобные галуны часто красовались на униформе в том числе чтобы было легче отличить прислугу от «благородий» (ведь иногда лакей в богатом доме был одет богаче бедного дворянина, вот и приходилось отличать их галунами и розетками на головных уборах, да форменными пуговицами). Семья явно смущена визитом. Девушка, возможно, дочь главы семейства, открывшая дверь гостям, потупилась. Мужчина спешно переодевается за шторкой, потому что он не хочет предстать перед дамой в неподобающем виде. На картине можно увидеть две характерные детали бедного интерьера: шторки, которыми делили помещения, обычно отгораживая спальные места, и печка типа буржуйки. По правилам того времени использовать подобные конструкции в жилых многоквартирных домах было нельзя. Их можно было устанавливать только на этапе строительства прежде всего для просушки зданий и борьбы с сыростью. Но тем не менее домовладельцы в дешевых доходных домах часто «забывали» их демонтировать, а иногда добавляли позже, когда хотели сдать в наем технические помещения, где изначально печей не предусматривалось. Позже Маковский написал картину, на которой действие происходит в том же интерьере, но сюжет уже другой: лакей передает семье пасхальные подарки.

Что происходит на картине «Выбор приданого» (1898) в целом так же понятно из названия. Долгое время приданое при заключении брака играло большое значение, а иногда и решающее. Перед свадьбой составляли подробную опись, включая описание каждой вещи и указание ее ориентировочной стоимости, а затем семья жениха принимала все это под роспись. При этом в перечне могли фигурировать и деньги, и предметы быта, и одежда, включая нижнее белье. Часто приданое готовили задолго до появления потенциального жениха. Однако к концу 19 века отношение к подобным приготовлениям изменилось, по крайней мере, среди дворян и тех, кто на них ориентировался. Не то чтобы люди стали менее меркантильными, просто теперь потенциальные женихи предпочитали приданное в виде денег или недвижимости, а не сундуков с одеждой на 20 лет вперед. Но все же как дань традиции, семья невесты готовила разные приятные мелочи, белье, скатерти и т.д. При этом бедняки занимались приготовлениями самостоятельно, богатые шили на заказ, а представители среднего класса чаще покупали готовое в магазине. Иногда купленные вещи уже сами дополняли собственноручно вышитыми монограммами невесты. Такую семью «середнячков» мы, судя по всему, и видим на картине. На то, что герои не слишком богаты, указывает и относительно простая одежда, и наличие в руках женщин зонтиков (если приезжали в собственном экипаже, зонтики и остальные вещи обычно оставляли там, значит, покупатели экипажа не имеют и нанимают извозчика). Да и в дорогом магазине мужчине бы вряд ли разрешили курить. Но это и не старорежимная лавочка с разбитным приказчиком. Продавец (а продавцы в то время за редкими исключениями были мужчинами) в костюме, а на рукаве нечто вроде петлицы, в которую вставлен карандаш. Им продавцы выписывали чеки для оплаты в кассе.

В дореволюционной России Пасха была, пожалуй, самым важным праздником. Сначала, как правило, посещали церковную службу, затем отправлялись домой к праздничному столу, чтобы отметить все в кругу семьи и друзей. А дальше следовала непременная пасхальная традиция — люди встречали многочисленных гостей и отправлялись в гости сами, и чем раньше будет нанесен визит, иногда даже совсем короткий, буквально на 15-20 минут — тем большее уважения проявлено к хозяевам. Если хозяев не застали дома, обычно оставляли визитку, чтобы миссия считалась выполненной. В итоге иногда праздничный день превращался в настоящий марафон. Тогда же делали так называемые открытые столы, которые иногда просто сдвигали ближе к стенам, чтобы они не мешали потоку входящих и выходящих, но угощения для гостей никуда не убирались, а только пополнялись по мере необходимости. Как раз такой стол у стены и осматривает гастроном на картине Маковского. Слово «гастроном» до революции было синонимом «гурмана». На столе традиционные блюда: кулич, пасха, яйца, запеченный поросенок и окорок, судя по бантику, подаренный. Довольно часто друзья приходили со вкусными подарками или отсылали их с прислугой, добавив бантики, ленточки и поздравительные открытки. Окорок был классическим пасхальным презентом.

Напоследок еще несколько замечательных картин мастера.

Источник