- Остаться в живых: что нужно знать про лед, чтобы не сгинуть на зимней рыбалке

- 1. Что нужно знать про лед

- 2. Что нужно иметь при себе и что надеть на себя

- 3. Как нужно передвигаться по льду

- 4. Что делать, если кто-то провалился

- 5. Что делать, если провалился сам

- 6. Что делать, когда худшее позади

- Слово о льде. Как он образуется и как под него не провалиться.

- Как образуется лёд?

- Как тает лёд?

- Как спасаться, если провалился?

- Лед и кровь. О роли льда в «Ледовом побоище»

Остаться в живых: что нужно знать про лед, чтобы не сгинуть на зимней рыбалке

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Что нужно знать про лед

Каждый год, когда лед только появляется, МЧС информирует рыбаков о том, можно уже или еще нельзя выходить на воду. Минимальная толщина льда для зимней рыбалки составляет 7-10 сантиметров. Однако, опытные рыбаки предпочитают выходить только при толщине в 10-15 см. Правда, все это касается только движения в одиночку. Для легкового автомобиля, например, безопасным льдом считается тот, что имеет толщину в 30 см.

Не стоит подходить к другим рыбакам, ближе, чем на 3 метра. Также ни в коем случае нельзя обсверливаться лунками вокруг себя. Расстояние между лунками должны быть не менее 5-7 метров. Кроме того, ни в коем случае не используем приборы нагрева на льду и не разводим огня.

Держимся подальше от тех мест, где из воды что-то торчит. Например, коряги, камыши, кусты или деревья. Как правило, лед там очень тонкий. Избегаем тех мест, где в водоем впадают ручьи и реки.

2. Что нужно иметь при себе и что надеть на себя

Выходя на лед, не стоит брать с собой тяжелых вещей. Одеться следует тепло, но одежда должна быть как можно «легче» — негромоздкая и не сковывающая движения. Также следует использовать максимально удобную обувь. Обувь можно укутать полиэтиленовыми пакетами для лучшего сохранения тепла.

Так как «береженного Бог бережет», не забываем брать с собой «спасалки» — небольшие приспособления, напоминающие шило. Носят их обычно на груди, на шее. Также следует взять с собой длинную веревку 15-25 метров или двух-трёхметровый шест.

Никогда не берем с собой на лед домашних животных!

3. Как нужно передвигаться по льду

Двигаться по льду следует с максимальной осторожностью. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Используем для этого шест или лыжную палку. Если после первого удара вдруг появилась хоть капля воды – лед тонкий, идем обратно. Но не бежим сломя голову, а возвращается по своим же следам. При этом нельзя пятиться! Всегда передвигаемся по льду только вперёд лицом. Ноги при ходьбе всегда держим на ширине плеч.

Всегда «слушаем» лед. Если он трещит, свистит, поет – возвращаемся на берег, лед тонкий. Также не рекомендуется ходить там, где лед присыпан снегом. Если поняли, что лед тонкий, рекомендуется также двигаться скользящими шагами. Если увидели, что при шагах по льду поползли трещины, не паникуем, а аккуратно увеличиваем свою площадь, опустившись на четвереньки или вовсе, ложась на живот, после чего также аккуратно движемся по своим следам к берегу.

Если идем группой, то держимся на расстоянии друг от друга в 3-4 метра.

4. Что делать, если кто-то провалился

Жизнь человека бесценна. Однако, необдуманное геройство на льду, в случае если кто-то провалился, допустимо в одном единственном случае – вы сотрудник МЧС. В противном случае, помним об осторожности. Делаем все быстро, но аккуратно. Не бежим сломя голову и не приближаемся к месту пролома. Сломанный лед в одном месте, почти гарантированно начнет ломаться кусками. Поэтому незадачливый «спасатель» рискует сам оказаться в воде.

Спасать провалившегося следует, только бросая ему веерку или протягивая шест к месту пролома. При этом сами не стоит на льду, а ложимся, для того, чтобы максимально увеличить свою площадь и сократить нагрузку на лед. Не забываем как можно громче звать на помощь! Вытянуть человека в одиночку будет очень трудно.

5. Что делать, если провалился сам

Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Помним о том, что паника еще никого не спасла. Оказавшись в воде, не делаем лишних резких движений. Это только усугубит ситуацию. В холодной воде у человека есть всего пара минут, прежде чем тело начнет неметь. Это очень важные минуты! Если начать дергаться, тело начнет выделять тепло и будет остывать быстрее. По возможности избавляемся от всего лишнего, что тянет под воду.

Первое, что делаем – широко раскидываем руки, стараясь ухватиться за разные стороны пролома. Используем «спасалку», что бы ухватиться за лед. При возможности перемещаем свое тело к тому краю полыньи, где не унесет течением.

Пытаемся достать ногами до противоположного края провала, приняв горизонтальное положение. Приняв упор в него, сначала забрасываем на лед одну ногу, затем вторую. Ищем для тела наиболее широкую площадь опоры. Помним о том, что кромка льда с высокой вероятностью будет ломаться снова и снова, даже если все было сделано правильно. Не паникуем и продолжаем бороться, поэтапно повторяя попытки! При этом, стараемся выбираться в ту сторону из которой пришли. Там лед проверенный, прочный.

Зовите на помощь, как можно громче!

6. Что делать, когда худшее позади

Когда худшее осталось позади, и выживший злосчастный рыбак выбрался из полыньи, необходимо возвращаться аккуратно и максимально быстро на берег. Не бежим, помним, правила движения по льду. Лучше всего идти по той тропе, по которой пришли. Добравшись до берега, сразу же раздеваемся догола и выжимаем одежду. Если под рукой нет сухого набора одежды, надеваем отжатые вещи снова.

После этого ищем теплое помещение. Если такового в шаговой доступности нет, разводим огонь и сохнем у него. Постоянно растираемся руками и фланевой тканью. Ни в коем случае не растираемся снегом.

Как только окажетесь в темпом помещении, сразу же следует переодеться в сухое. Следует укрыться, обложиться грелками, если есть. Можно принять ванну температурой 37-38 градусов. Пьем горячий чай, можно с коньяком или глинтвейном.

Придя в себя и более-менее согревшись, обязательно обращаемся в медицинское учреждение за квалифицированной помощью!

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Слово о льде. Как он образуется и как под него не провалиться.

Как образуется лёд?

На водоёмах области тонкий слой льда может образоваться уже за несколько холодных ночей. Но это происходит не сразу — сначала должна остыть вся вода в водоёме. Из-за высокой удельной теплоёмкости воды это происходит не сразу. Охлаждённые поверхностные водные слои из-за своей более высокой плотности, по сравнению с более тёплыми, опускаются на дно, а тёплые снизу подымаются. И до тех пор пока вся вода не охладится — льда не будет. Температура придонных слоёв в итоге, после образования льда, получается около +4 градусов, а слоёв непосредственно примыкающих к льду — около 0 градусов. Первоначально лёд образуется снизу: верхние слои льда промерзают на холоде до минуса и как только холод дойдёт до границы льда с водой — тут же начинается новое льдообразование.

Поскольку плотность льда ниже плотности воды, то несжимаемая вода давит снизу на лёд и он трескается. Трещины заполняются водой, которая сразу замерзает. В итоге, ледяной панцирь, расширяясь, наползает на берег, образуя торосы. Так что даже в лютый мороз можно попасть ногой( колесом) в ещё незамёрзшую трещину :))

По моим многолетним наблюдениям, лёд, намёрзший таким образом, на наших водоёмах почти никогда не превышает 20см. Дальнейшее его утолщение происходит только из-за оттепелей — замерзания растаявшего снега. В итоге суммарная толщина может достигнуть, в зависимости от величины водоёма, 70-100см. Ледобур мой, иногда, по ручку входит и приходится добуривать стоя на коленях 🙂

Самый прочный это первый, прозрачный лёд. Лёд из замороженого снега — мутный, белый и слабее первого в 1,5 раза. Не бойтесь ступать на прозрачный, тёмный — бойтесь белого, мутного.

Считается, что человека уже выдерживает 4-х сантиметровый лёд, машину — 10см, танк — 25-30см 🙂 Но помните, что при плюсовой температуре лёд слабее такого же при минусовой в 2 раза. Особенно плохо, когда вода сверху тонкого льда — он ещё больше тает.

Я лично считаю, что можно безбоязненно выходить только на 10см т.к. наверняка найдётся место на озере, где толщина меньше 10см( ключи и т. п.)

Если на льду толстый слой снега, то это препятствует дальнейшему льдообразованию и даже в сильный мороз можно выйти на лесное озеро, с которого снег никуда не сдувается, а только накапливается, и провалиться. Также надо учесть, что большой слой снега давит сверху на лёд и он, трескаясь, выпускает воду. Под снегом на таком озере почти всегда вода. Яркий пример — озеро Фигурное(Верхолино) в Орехово. Прошлой зимой под полуметровым и более слоем снега там было 10-15см льда. На крупных озёрах вода под снегом по краям, на мелких — и в центре. Ножки уж точно промочите 🙂

На перспективу:

Опасное место на Ладоге — Кокорево-Краськово — даже не заметите, как понесёт на экскурсию на Валаам :)) Очень опасное место — юг Финского залива, особенно район Лебяжьего — Красной Горки — там из-за постоянного течения ломает лёд всегда и любой толщины и ветром вас унесёт в глухую тёмную ночь 🙂 В Маркизовой луже( залив до дамбы) скоро можно спокойно кататься, но не по фарватеру, где суда ходят.

Откалывается вначале очень большая льдина (несколько кв. км) — сразу и не заметите. Потом волны её быстро ломают на кусочки и на следующий день, если переживёте ночь, вам от льдины останется 15-20 кв.м. 🙂

Как тает лёд?

Лёд любой толщины на наших водоёмах исчезает к концу апреля. Таяние начинается в начале апреля — у берегов, в районе камышей. Стало быть в начале зимы лёд у берега самый прочный, весной он же — самый слабый. Солнце начинает подогревать белую поверхность льда, лёд становится ноздреватый, шершавый. Более тёмные предметы (камыши) прогреваются больше и лёд вокруг них тает. Весной также талая (более тёплая, чем подо льдом) вода стекает с берегов в озёра и тоже подмывает лёд. В результате весной получается, что в центре припай ещё есть, а по берегам уже вода.

Как спасаться, если провалился?

Три года назад я в новогоднюю ночь прополз таким образом на животе всё Полянское озеро поперёк (это около 2км). Это заняло 3 часа, на льду был мокрый снег с водой. Выхода не было — кратчайшее расстояние до автобусной остановки к Каннельярви, вокруг никак не обойти. Хотя с утра тогда было холодно и лёд по дороге туда держал спокойно, к вечеру резко потеплело и пошёл дождь со снегом. Но я всё ж выбрался и успел к новогоднему столу : ))

Если провалился с великом — скажи ему прощай и спасайся сам 🙂 Естественно, паниковать не надо. Вода, конечно, ледяная, но холод сразу не чувствуется и, опершись за края пролома можно спокойно обдумать план спасения. Перво-наперво нельзя сразу же грудью наползать на лёд — он будет ломаться, как перед ледоколом. Барахтаясь, ты только увеличиваешь размеры промоины, теряешь силы и способствуешь более быстрому охлаждению организма, судорогам и скорому концу 🙂 Если проём достаточно велик, то надо, уцепившись руками за один край дыры, всплыть и попытаться раздвинутыми в стороны ногами уцепиться за противоположный край. Далее, упираясь руками и ногами, поднять туловище из воды и боком, как человек-паук, отползти в сторону от полыньи. Ползти надо туда, где был до проваливания — там ведь лёд ещё держал. Вставать на ноги пока нельзя, лучше ползком — на лёд нагрузки меньше. Ну и потом обратно по своим следам. Совсем забыл — к провалившемуся подходить нельзя, только ползком и только бросать верёвку.

Вроде всё написал, что хотел. Надеюсь, что моя «инструкция по применению» вам не пригодится. В любом случае можете сказать мне спасибо — ведь писал я её больше двух часов 🙂

Андрей Полуда

Неоднократный призер соревнований

по спортивному рыболовству,

веломеханик и краеевед

аккаунт ВКонтакте

В январе 2009г две группы велосипедистов в один день имели несколько провалов под лед. «Разбор полетов» на форумах: как правильно или неправильно вытаскивали провалившихся, про шильца и спасконцы:

Источник

Лед и кровь. О роли льда в «Ледовом побоище»

Честно говоря, опубликовав на ВО восемь (целых восемь!) материалов про «Ледовое побоище», я думал, что тему эту можно считать закрытой. Удалось выяснить, опираясь на тексты летописей, что источниковая база не позволяет сделать те выводы, которые были сделаны советскими историками. Что наиболее трезвое видение битвы было дано в юбилейной статье в газете «Правда» от 5 апреля 1942 года, на что буквально тут же в других газетах появились материалы-домысливания, ничего общего с историческими фактами не имеющие. То есть данное событие было использовано в пропагандистских целях, ничего общего с историей не имеющих, хотя в условиях войны морально оправданных. На сегодня приходится согласиться, что ни одна из многочисленных придумок о стенах изо льда, возов, трех полков, окруживших немцев, о тяжеловооруженной пехоте в латах и с топорами в руках (текст учебника для 6 класса нашей средней школы!) внутри конной «свиньи», ни утопление рыцарей в водах озера, ни 10-15 тысяч сражавшихся не нашли подтверждения ни в дошедших до нас письменных документах, ни в находках многочисленных археологических экспедиций, и остаются на совести заявлявщих обо всем этом авторов. Тем не менее в ходе дискуссий, в которые вступали посетители сайта, неожиданно «всплыла» тема собственно ледового покрова на поверхности озера. Данное направление, как оказалось, ничего не добавляет к имеющимся у нас историческим данным. Но оно, так же, как и изучение дошедших до нас германских эффигий середины XIII века, дает нам определенную пищу для размышлений. Ни коим образом не фантазий! Но, тем не менее, позволяет в определенной степени представить себе ту обстановку, в которой происходила «ледовая сеча».

Фильм «Александр Невский» совсем недаром вошел в копилку мирового кинематографа. Его можно изучать и как произведение искусства, и как памятник эпохи и ее отражение, и с точки зрения того, насколько позволительно художнику искажать историю. В последнем случае получается парадокс: если он это делает талантливо, то… скорее можно, не талантливо – нельзя. Вот, например, очень значимый кадр: «Извечное противостояние Восток-Запад». Сплошные символы: «луковица православного собора против башни католического». Но… мог ли рыцарь-монах, принявший обеты ордена, с крестом на плаще, то есть «полный брат» (полубратья носили крест «Тау» — «Т») носить на шлеме вот такое «украшение»?

Итак, что же мы знаем про лед, как физическое природное явление, и какую роль именно он мог играть в событиях апреля 1242 года? Начнем с того, что специалисты различают такие характерные периоды ледового режима водоемов, как осенний ледоход и неустойчивый ледостав; зимний устойчивый ледостав; весеннее ослабление льда и весенний ледоход.

Про осень объяснять смысла нет, она от весны далеко. А вот про зиму сказать стоит. Прежде всего, что устойчивый ледостав начинается с образования ледяного покрова при отрицательной температуре воздуха. Толщина льда при этом нарастает снизу, а интенсивность данного процесса зависит и от температуры воздуха, и от скорости подледного течения, толщины снежного покрова и скорости ветра над поверхностью льда. Наиболее толстый ледяной покров обычно образуется у берегов. Там, где имеется быстрое течение, ледяной покров обладает меньшей толщиной, а кое-где на реках возникают полыньи. Под более глубоким снеговым покровом лед обычно тоньше, чем под небольшим его слоем, поскольку ветер сильнее охлаждает именно незащищенный лед.

Есть сообщение, что братья были в «богатых шлемах». То есть… обходили устав Ордена. Но даже в этом случае они не могли крепить на шлем языческие символы. Позолоченный шлем – тоже выглядит, как «богатый шлем».

Как только наступает весеннее потепление, лед становится рыхлым и непрочным, приобретает игольчатую структуру, похожую на пчелиные соты. При этом его прочность понижается в 1,5-2 раза. Образующаяся на поверхности льда вода значительно ускоряет разрушение ледяного покрова.

Свойства льда поистине уникальны. Так, при 0 градусов по Цельсию плотность воды равняется 0,99873, а вот плотность льда — 0,88-0,92, поэтому-то лед и плавает. Соответственно, прочность ледяного покрова водоема зависит и от толщины льда, и от его строения и температуры воздуха, и также химического состава воды. С повышением температуры воды и воздуха и при наличии химических примесей в воде (именно поэтому морской лед в два-три раза менее прочен по сравнению с пресноводным, хотя он и более вязкий, и пластичный), лед тает и одновременно разрушается.

Как известно, «дурные примеры заразительны». Увидели наши друзья болгары, что… можно снимать фильмы красивые, зрелищные, патриотические, в которых со шлемами можно и не слишком стараться, и сняли фильм «Калоян» (1963) про своего царя Калояна, разбившего крестоносцев в битве у Адрианополя 14 апреля 1205 года. И там рыцари носят на головах вот «это»… После этого шлемы в «Александре» воспринимаются уже как вполне исторические.

Под действием нагрузки лед прогибается на площади намного большей, чем площадь самого груза, которая ограничена окружностью определенного радиуса, который зависит от таких факторов, как вес самого груза, толщина льда, его структуры и погодных условий. Характерно, что если груз находится на поверхности долгое время, прогиб льда при этом увеличивается. При резких колебаниях температуры воздуха и воды в ледяном покрове могут появляться трещины и полыньи. То есть лед – это очень сложный природный «организм», и для того, чтобы иметь с ним дело, нужен определенный опыт!

А вот маски на головах у лошадей вполне исторически достоверны.

И такой опыт именно у нас в России был накоплен и переведен в сухой язык инструкций для военных, которым приходилось по роду занятий передвигаться и по льду.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ

(из наставлений по военно-инженерному делу от 1914 г.)

Практический опыт показывает, что ледяной покров обычно имеет меньшую толщину на участках с быстрым течением, возле ключей, над травяным тинистым дном, под более толстым слоем снега. У берегов лёд обычно толще, чем в середине русла, однако менее прочен.

Переправа по льду. Удобство и безопасность этой переправы зависит от прочности и толщины льда. Она должна быть не менее: для переправы людей по одиночке в 3 шагах один от другого — 1,5 дюйма; шеренгами в расстоянии двойной длины фонта — 4 дюйма; конницы и легких орудий — 4-6 дюймов; батарейных пушек — 8 дюймов; больших тяжестей — 12 дюймов.

При морозе толщину льда можно увеличить искусственно, покрывая лед слоями соломы или хвороста и поливая их водою. На каждую квадратную сажень покрытия и 1 дюйм толщины требуется 12-15 фунт. соломы. Настлав 1-1,5 дюйм, слой ее, набрасывают сверху столько же снегу, поливают водою и, дав ему замерзнуть, накладывают второй подобный же тюфяк.

При морозе 5 и выше полученная толщина льда от укладки 2-3 подобных тюфяков совершенно достаточна для переправы войск с полевою артиллерией) и обозом. Трещины во льду не опасны, если только из них не выступает вода. Через большие трещины устраивают легкие мосты, распределяя давление от них на возможно большую поверхность льда. Полыньи иногда скоро затягиваются льдом, если поперек устроить плавучий бон или положить несколько срубленных деревьев.

Полезно также по льду, поперек реки, устроить дощатые мостки, ширину переправы обозначить кольями, не позволять двигаться густыми колоннами и, наконец, во время переправы постоянно наблюдать за состоянием льда на месте переправы.

О ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВАХ

При устройстве переправ зимой необходимо учитывать множество самых разных факторов, в частности ледовый режим водоёма, толщину и состояние льда, глубину снега, температуру воздуха, не говоря уже о возможности противника по разрушению льда и созданию заграждений на водной преграде.

Переправы по льду обычно организовывают, когда ледовый покров но своим прочностным характеристикам пригоден для движения людей и техники. Их устраивают однопутными, а если возникает необходимость во встречном движении, то оборудуют две переправы не менее 100-150 м одна от другой. Кроме того, на случай повреждения основной переправы заранее подготавливают запасные.

Перед тем, как принять решение об устройстве ледовой переправы, производится тщательная разведка её места. На выбранном участке выясняют: толщину и состояние ледяного покрова (отсутствие полыней, больших трещин); глубину снегового покрова на льду; состояние сопряжения ледяного покрова с берегами; определяют его грузоподъёмность; намечают трассу, объём и характер работ по оборудованию переправы. Слой снега на льду водоёма и на подходах к нему скрывает крутизну скатов, характер берегов, участки разрушенного льда, а также заболоченные участки, которые даже в сильные морозы, как правило, глубоко не промерзают, покрываясь лишь коркой замёрзшего грунта, почему и являются труднопроходимыми.

Для определения толщины льда по обеим сторонам будущей переправы, в 10 м от её оси, пробивают пешней лунки на расстоянии 5-10 м одна от другой в середине реки и 3-5 м у берегов. Толщину льда в лунках замеряют при помощи ледомеров. Пробитые во льду лунки используют также и для измерения глубины реки.

У берегов лёд осматривают особенно тщательно, выясняя, прочно ли он соединяется с берегом, нет ли трещин и разломов, и не висит ли он над водой. Последнее проверяют через лунки. Если вода в них выступает на 0,8-0,9 толщины льда, то лёд над водой не висит. Если вода в лунках не появляется, то это свидетельствует о зависании льда и переправа в этом месте опасна, ибо лёд в таком случае не опирается на воду. Чтобы во время пропуска по льду грузов из лунок не разливалась вода, их окружают валиками из уплотнённого снега.

Грузоподъёмность льда по его наименьшей замеренной толщине при температуре ниже 5° мороза для пехоты и конницы определяют по данным таблицы. Повозки весом около 2 т должны перемещаться по льду толщиной не менее 16 см и на расстоянии 15 м друг от друга. Указанные величины потребной толщины льда относятся к пресноводному льду. При температуре воздуха, удерживающейся в течение нескольких дней в пределах от 5° мороза до 0, величина потребной толщины льда должна быть на 10 % больше, а при непродолжительных оттепелях — на 25 %. При частых оттепелях, а также в предвесенний период грузоподъёмность ледяного покрова на морях и солёных озёрах при многослойном строении льда с прослойками воды всегда проверяют практически, пропуская пробные грузы, причём сначала вдвое меньшего веса, чем для хорошего качества льда, а затем постепенно его увеличивают.

Оборудование переправы по льду, способному выдержать намеченные к пропуску грузы, включает очистку её от снега на ширину не менее 10 м, обозначение вехами, установку табличек с указанием грузоподъёмности, а также наличие устройств для спуска с берега на прочный лёд. Отсутствие таких дополнительных устройств допускается только в случае, если лёд у берегов не имеет трещин и разломов, не висит над водой и прочно соединён с берегом.

Хорошо организованная ледовая переправа, тем более военная, представляет собою не просто тропинку на льду, а довольно сложное инженерное сооружение, которое обслуживается большим количеством людей. Учитывая специфичность такого материала, как лёд, необходимо гарантированно застраховаться от всяких случайностей или, по крайней мере, максимально уменьшить их вероятность. При толщине льда 12 см разрешается движение конницы в колонне по одному с интервалом между всадниками в 10 м. При толщине 15 см в колонне по два с тем же интервалом.

То есть о том, что такое лед, и как по нему переправляться специалистам было все хорошо известно еще до Первой мировой войны. Но какое это отношение имеет к событиям 1242 года? Оказывается, когда в 60-е годы прошлого века РАН проводила комплексную экспедицию на озеро, поднимался и этот вопрос. Была подготовлена статья Т.Ю. Тюлина «К ВОПРОСУ О ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ В XIII ВЕКЕ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТЁПЛОГО ОЗЕРА (из материалов комплексной экспедиции)», которую мы здесь приведем в изложении, поскольку в целом она слишком уж объемна.

Нет свидетельств, что русское войско было пешим в основной своей массе. Нигде про это не написано!

Автор обращает внимание на современные естественно-географические условия, имеющие место в районе битвы, т.е. северной части озера Теплое. Берега здесь – это моховые болота низинного типа. Леса здесь нет, лишь кое-где встречаются участки, поросшие кустарником. Весеннее половодье берег затапливает на большой площади, а спад воды продолжается до самого конца лета. Берег разрушается водой.

Средняя же глубина озера всего 3,3 м. Прибрежная часть озера, шириной в среднем 400-500 м, весьма мелководна, глубина здесь не больше 2,5-3,0 м (уровень в июле 1957 г., отметка 30,45 м над уровнем Балтийского моря), а затем увеличивается до 5-6 м.

Александр в исполнении артиста Черкасова выглядит, конечно, очень эффектно. Недаром его профиль попал на орден. Но… на протяжении всего кинофильма он так ни разу и не перекрестился! Даже перед торжественным храмовым колокольным звоном! Хотя ведь в то время люди крестились буквально то и дело, а уж перед битвой осенить себя крестным знамением – «сам Бог велел!» Но… в то время, при том уровне антирелигиозной пропаганды в СССР, об этом историческом факте не следовало даже и думать.

Зимой лед прежде всего устанавливается на Псковском и Тёплом озерах. Чудское же озеро из-за его глубины замерзает немного позднее. Средняя дата замерзания Чудского озера 18 декабря, Тёплого — 25 ноября. Псковское и Тёплое начинают освобождаться ото льда раньше из-за сброса вод р. Великой. Средняя дата вскрытия Чудского озера 28 марта, поздняя — 4-6 мая. В период ледостава толщина льда является примерно одинакова по всему озеру; в среднем это 70 см, максимум – 109 см. Наибольшая толщина льда наблюдается на нем в среднем к середине марта. После образования ледяного покрова в нём сразу же появляются трещины.

Тёплое озеро в зимнем режиме имеет свои особенности. По данным измерений, оно вскрывается раньше, а замерзает позже; а при частых оттепелях не покрывается льдом совсем, любо здесь надолго остаются полыньи. В этих же местах лёд тоньше более чем в 2 раза.

Природные условия в 1242 году связаны с вопросом о климате в первой половине XIII в. Существует единое мнение, что колебания климата подвержены определенным закономерностям, которые хорошо изучены и подкреплены огромным количеством фактов. В колебаниях климата, которые напрямую связаны с изменением солнечной активности, выявлены циклы: многовековой, вековой, Брикнеров (20-50 лет), 11-летний и 5-6-летний. Таким образом, каким был климат в первой половине XIII в., и как сильно он отличался от современного, установить можно, хотя и приблизительно.

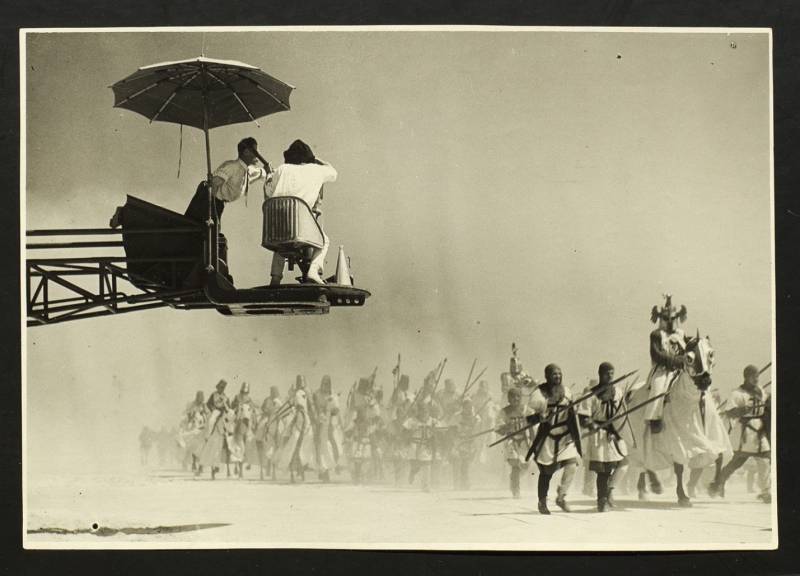

«Мотор! Рыцари, вперед!» – фото со съемок кинофильма. Вот эта фотография, кстати, украсила обложку одного из журналов «Техника-молодежи». Документы из собрания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Фотографии рабочих моментов съемок фильма С.М. Эйзенштейна «Александр Невский». 1938. ф. 1923 оп. 1 ед. хр. 446 – 447.

Известно, что за последние 2000 лет существенное изменение климата произошло только в XIV-XVII вв., и выразилось оно в похолодании, в повышении общей увлажненности, в наступлении горного оледенения, увеличении стока рек и повышении уровня озёр. В VIII в. наблюдался «климатологический расцвет», когда виноград выращивали в Англии, а в XV – «разгар климатологического упадка», т. е. максимум похолодания и увлажнения. Ухудшение климата началось с середины XIII века. Похолодание продолжалось до XVII в., затем началось постепенное потепление, наиболее заметное в XX в. Отсюда вывод, что климатические условия первой половины XIII в. были близки к современным и даже чуть более благоприятны, поскольку они были ближе к периоду «климатического расцвета». По-видимому, и 1242 год можно отнести к теплому времени. То есть они не были суровее, чем в настоящее время, поскольку 1242 год не попадает на период значительного похолодания, связанного с 1850-летним колебанием климата.

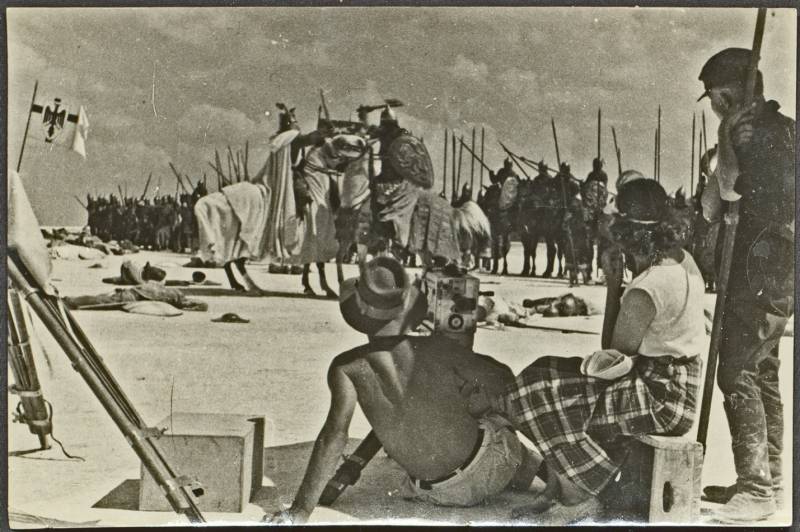

«О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?!» – ответ: «Помощник режиссера». Документы из собрания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Фотографии рабочих моментов съемок фильма С.М. Эйзенштейна «Александр Невский». 1938. ф. 1923 оп. 1 ед. хр. 446 – 447.

Если бы в 1242 году выдалась зима более суровая, чем другие, то это было бы отражено в летописях, поскольку такие примеры упоминания особо холодных зим известны. Но ни в западных источниках, ни в русских летописях 1242 год как суровый не упоминается. Поскольку летописцы часто связывали те или иные события с «Божьим гневом», то было бы логично приписать ему и особо холодную зиму. Приписывались же ему нашествия Батыя и иные наказания «за грехи наши».

Создатели фильма в короткие минуты отдыха. Материалы из собрания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Фотографии рабочих моментов съемок фильма С.М. Эйзенштейна «Александр Невский». 1938. ф. 1923 оп. 1 ед. хр. 446 – 447.

Теперь так: «Ледовое побоище» имело место в начале весны, когда приток талой воды в озеро резко возрастает. То есть очевидно, что лед в районе предполагаемого места битвы, возможно, и вовсе отсутствовал, если зима не была особенно уж суровой. Но раз 1242 год в летописях не упоминается, как «холодный», значит год был обычным в климатическом отношении.

А отсюда можно сделать вывод. Никто бы из полководцев в здравом уме и твердой памяти конное войско на талый лед бы не повел. А уж биться на нем бы и вовсе не стал, потому что это было бы полное самоубийство. В Рифмованной хронике упоминается, что убитые «падали в траву». У нас, что «лед был залит кровью». Но одно другому не противоречит. Там же кругом и камыши были, и лед на торфяных болотах, которые, несомненно, промерзали лучше, чем озеро.

Русское войско возвращается с победой! А вот все это находилось за кадром. Материалы из собрания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Фотографии рабочих моментов съемок фильма С.М. Эйзенштейна «Александр Невский». 1938. ф. 1923 оп. 1 ед. хр. 446 – 447.

А теперь посчитаем вес воинского снаряжения тех лет. И окажется, что давление, оказываемое всадником, сопоставимо с нагрузкой равно давлению от… танка (0,6-0,8 кг/см2). Вес рыцарского коня того времени составлял около 700-750 кг. Вес самого всадника — около 80-90 кг. Вес доспехов, оружия, конская сбруя и т. д.) — 35-40 кг. Итого общий вес мог равняться 830-880 кг. Общая площадь копыта коня составляет порядка 490 см/2 (размер копыта вписывается в окружность диаметром примерно 25 см). Учитывая, что оно опирается на грунт не всей поверхностью (посередине имеется углубление), то площадь опоры равна 50% от общей, то есть примерно 250 см. Таким образом, когда лошадь спокойно стоит, нагрузка (статическая!) будет распределена на площадь около 980 см (при удельной нагрузке — 0,85-0,9 кг/см2), а при скачке (динамической нагрузке) она увеличится. Поскольку лошадь при этом касается поверхности всегда меньшим количеством копыт. Особенно опасен для льда галоп – основной аллюр рыцарской конницы и… ясно почему, причем, наверное, даже тем, кто никогда верхом не ездил!

Рабочий момент съемок. Материалы из собрания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Фотографии рабочих моментов съемок фильма С.М. Эйзенштейна «Александр Невский». 1938. ф. 1923 оп. 1 ед. хр. 446 – 447.

Но это еще не все. Один всадник на льду, это еще куда ни шло, а если их много? И они не могут двигаться с интервалом в 10 м, как это указано в наставлении 1914 года. При скачке по льду в его толще обязательно возникнут колебания, которые лед передаст на воду и вызовет подледную волну. Чем больше скорость, тем больше скорость и у волны. Нетрудно догадаться, что произойдет, если такие волны сложатся: лед начнет ломаться, а всадники – проваливаться.

В общем, к сожалению, в теме этой битвы фантазии доминировали всегда. Причем, на чем они основывались, не ясно. Вот, например, читаем в книге Г.Н. Караева и А.С. Потресова «Загадка Чудского озера» (М., 1976) на странице 219: «На льду Узмени, пользуясь темнотой, появились вражеские разведчики, высланные, чтобы убедиться в достаточной прочности льда и выяснить, где именно остановилось русское войско». Возникает вопрос — в какой хронике или летописи они об этом прочитали? И второй, вытекающий из этого «домысла», как эти разведчики тогда умудрились проглядеть плохо замерзшие участки «сиговицы»?

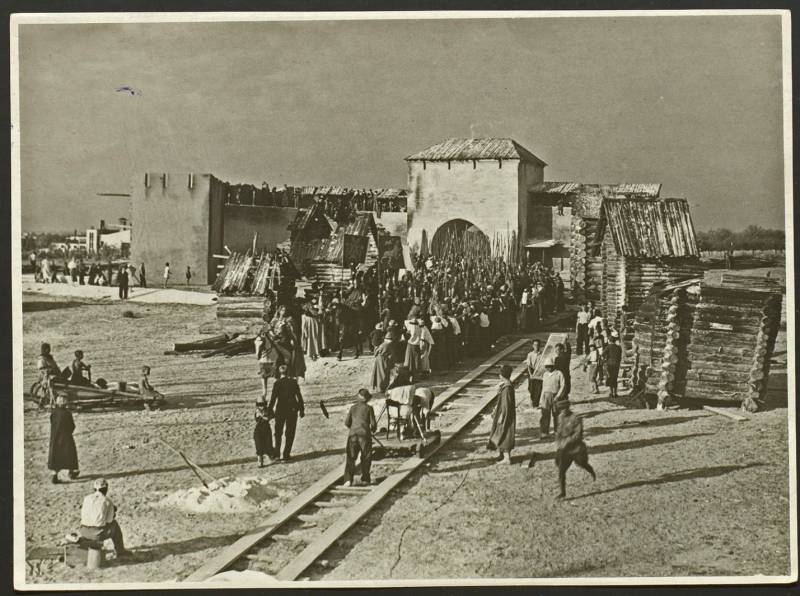

Это только мы думаем, что фильм снимали на снегу и зимой. Нет, его снимали в основном летом, включая и саму битву, и поединок Александра с магистром. Вот уж им, беднягам, пришлось попотеть!

Стоит привести один любопытный отрывок из «Хроники земли Прусской» (Пётр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. М., 1997. С. 151). Уже одно название его очень показательно:

«О чудесном событии» в этой войне. Надо отметить, что когда начинается война, войско расходится по разным дорогам, чтобы можно было продвигаться в порядке и не толпясь. Однако часто случается по разным причинам, что, потеряв должный порядок, собираются на льду 100 всадников или 200, или тысяча в одном месте. Как уж лед может выдержать такой большой груз и не проломиться, не знаю, Бог знает. Вот почему во многих войнах, ведущихся зимой, и особенно в той, о которой уже рассказано, можно наблюдать дела чудесные и достойные удивления, если кому захочется повнимательнее вникнуть, ибо войско это в конце зимы, когда лед тает сверху от солнечного тепла, а снизу от течения воды, в полночь переходило по льду Мемель, и, когда оно безо всякого затруднения переправилось, лед ослаб и проломился, так что наутро ото льда и следа не осталось. Кто мог это сотворить, как не Тот единственный, Кто повелел морю, чтобы оно встало стеною по правую и по левую сторону, и народ Израиля переправился пешим посуху?»

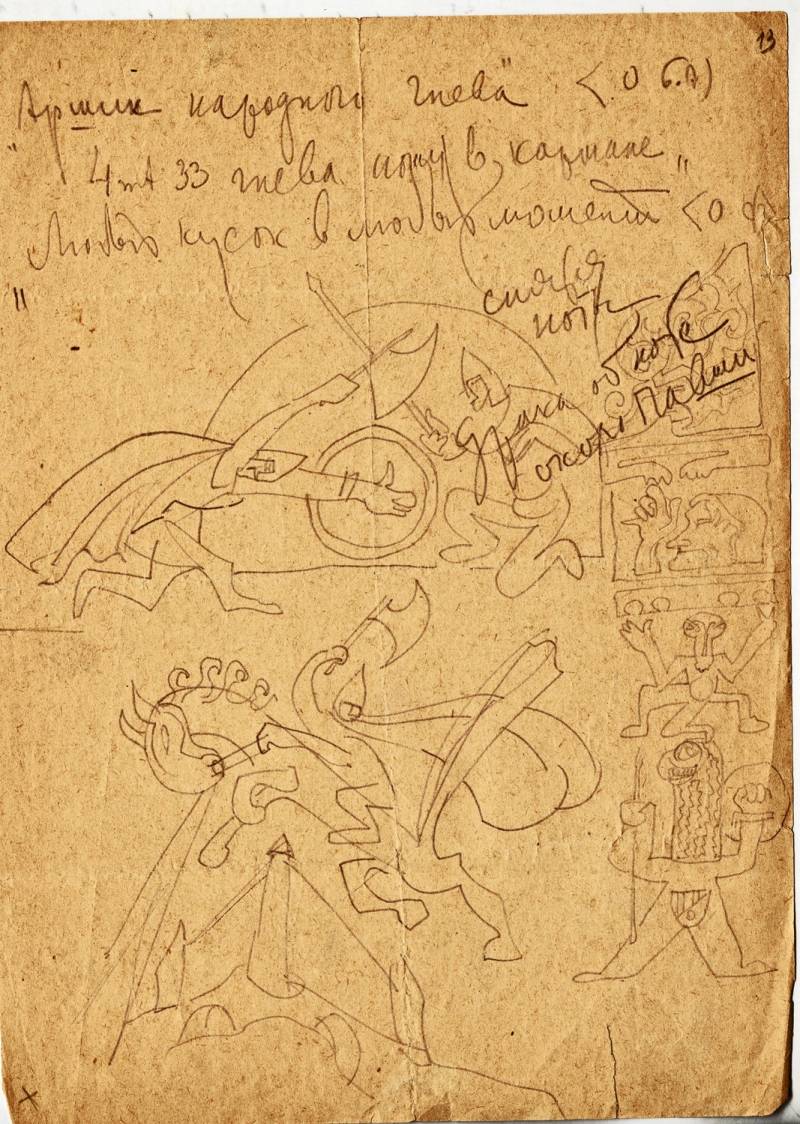

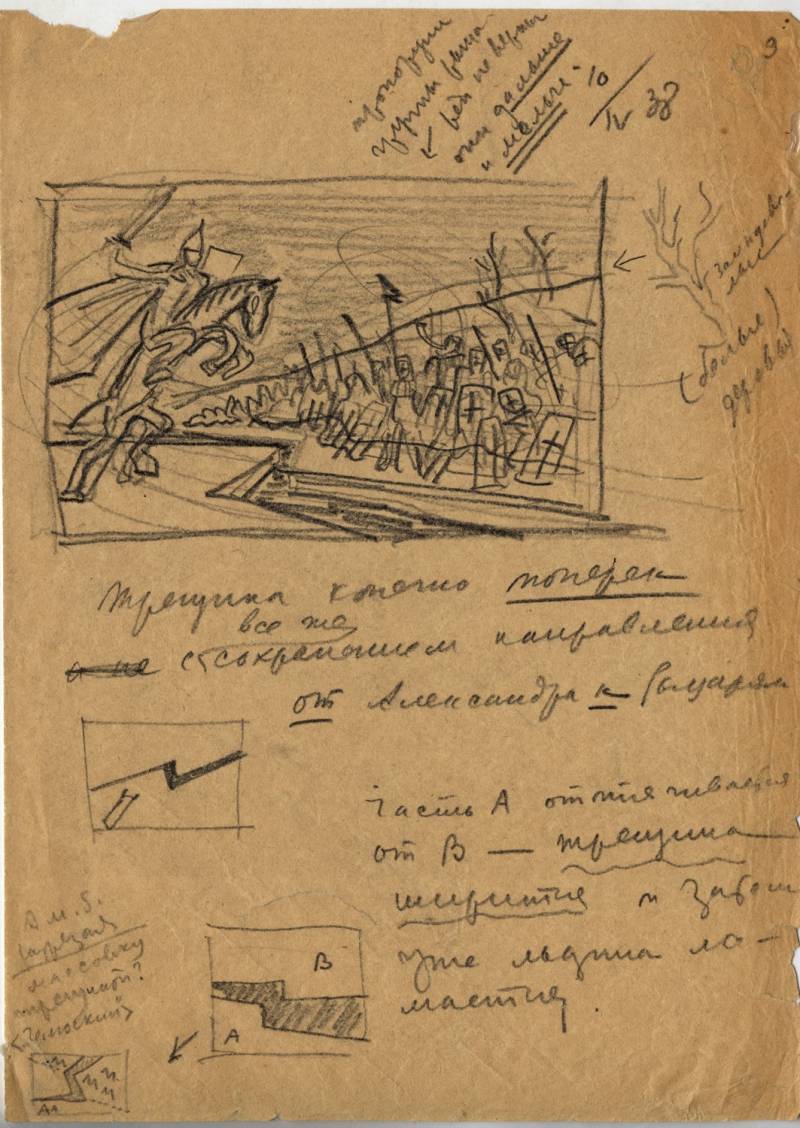

Листок с эскизами к фильму, сделанными рукой С.Эйзенштейна. Материалы из собрания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). С.М. Эйзенштейн. 16 июля — 25 сентября 1937. ф. 1923 оп. 2 ед. хр. 1647.

То есть автор был хорошо осведомлён об особенностях движения по льду, нежели многие современные авторы, ставившие на лед 10-15 тыс. воинов только с русской стороны. То есть помочь им всем могло лишь Божье чудо. И оно имело место в летописных описаниях, не современных событию, про «Божий полк на воздусях». Кстати, слово «полк» в Новгородской летописи дано в единственном числе. Ну и, конечно, умиляют рыцарские слуги и пехота, бегущие в центре «свиньи» с топорами в руках и… поспевающие за всадниками, несущимися галопом. В любом случае очевидно, что на льду битва произойти не могла, что это вымысел, основанный на той же битве при Омовже (или Земпахе), явно поразившей воображение Сергея Эйзенштейна!

Вот так, так они должны были начать тонуть. И трещина, обязательно змеящаяся во льду трещина… Материалы из собрания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). С.М. Эйзенштейн. 16 июля — 25 сентября 1937. ф. 1923 оп. 2 ед. хр. 1647.

Литература по теме:

Кузнецова В.С. Геологические условия района Чудского озера//Ледовое побоище о 1242 г.: труды комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища. М.-Л., 1966. С. 122-129.

Т. Ю. Тюлина. К вопросу о природных условиях XIII в. в северной части Тёплого м озера//Ледовое побоище 1242 г.: труды комплексной экспедиции по уточнению места е Ледового побоища. М.-Л., 1966. С. 103-121.

Генрих Латвийский. Хроника Ливонии//Славянские хроники. Сост. А. И. Цепков. СПб., 1996.

Пётр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. М., 1997.

Ю. В. Квятковский. Была же тогда суббота… Армии и битвы. №1/2003. С.30 -37.

Источник