Проект Habakkuk. Особый авианосец из особого материала

Уже в начале Второй мировой войны Великобритании пришлось столкнуться с дефицитом основных ресурсов, что привело к началу весьма смелых экспериментов. Так, в области военного кораблестроения предлагались различные альтернативы металлу, в том числе особые материалы на основе обычного водяного льда. В дальнейшем из такого материала предлагалось построить серию дешевых и массовых авианосцев. Программа разработки «ледяных» судов получила кодовое обозначение Habakkuk.

В начале 1942 года британское командование обсуждало вопросы развития флота и строительства новых кораблей. Страна испытывала нехватку металла, который требовался не только для кораблей, но и для сухопутной техники. В связи с этим начался поиск альтернативных решений. В ходе одного из заседаний «в верхах» об известной оригинальной идее напомнил Джеффри Натаниел Джозф Пайк, сотрудник Штаба межвойсковых операций.

С начала тридцатых годов в зарубежных странах проводились эксперименты по строительству судов изо льда. В самом начале Второй мировой подобные идеи циркулировали и в британском Адмиралтействе, но тогда их не приняли во внимание. Дж. Пайк предложил серьезно заняться таким предложением и довести смелую концепцию до практической реализации.

Учитывая специфику льда и боевой работы кораблей, Дж. Пайк выступил с предложением о строительстве ледяных авианосцев. Их можно было бы строить на основе природных айсбергов; также не исключалась возможность создания искусственных ледовых структур. На верхней поверхности природного или искусственного айсберга можно было устроить полетную палубу, а внутри организовать ангары для самолетов. Также в айсберг следовало вделать силовую установку и движители.

Расчеты показали, что ледяной корабль будет дешевле металлического и не потребует дефицитных материалов. Кроме того, цельный ледяной «корпус» оказывался более устойчивым в боевой обстановке. Торпеды и бомбы должны были наносить айсбергу минимальный ущерб, исключая быстрое уничтожение авианосца существующими средствами поражения.

Переделанные айсберги, превращенные в самоходные плавучие острова, могли бы работать в Северной Атлантике и прикрывать морские конвои. В дальнейшем их можно было бы использовать для обеспечения высадки десанта на берега континентальной Европы.

Предложение Дж. Пайка рассмотрели в верхах и одобрили. Работы по новому проекту стартовали в первых месяцах 1942 года. Проект получил кодовое название Habakkuk («Аввакум»); также в документах присутствовало неправильное написание Habbakuk. Такое название было связано с цитатой из библейской Книги пророка Аввакума: «Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Действительно, предложение Дж. Пайка было невиданным.

Достаточно быстро стало ясно, что простой лед не вполне соответствует имеющимся требованиям. Обычный айсберг мог иметь трещины, недостаточно поднимался над водой и таял при теплой погоде. Водяной лед следовало заменить неким материалом на его основе. Дж. Пайк и биолог Макс Перуц смогли найти альтернативу. Новый материал был простым и дешевым, но выгодно отличался от льда. По имени изобретателя он получил название пайкрит.

Пайкрит представлял собой замороженную смесь древесных опилок или иного волокнистого материала с водой в пропорции 1:6 по массе. После полного замерзания такой материал превосходил обычный лед по прочности и твердости. Оказавшись в воде, внешний слой вмороженных опилок намокал и образовывал некое подобие теплоизоляции, защищая всю толщу от нагрева и таяния. Блоки пайкрита можно было резать и обрабатывать подобно дереву. Отдельные блоки можно было соединять при помощи воды, они примерзали друг к другу.

Впрочем, пайкрит не был идеальным материалом для кораблестроения. Под нагрузкой и в неоптимальных температурных условиях блоки могли деформироваться, нарушая целостность корабля. Также теплоизоляция в виде мокрых опилок на гранях не могла полностью защитить материал от таяния. Тем не менее, эти проблемы не посчитали фатальными. Ими следовало заняться в дальнейшем, при конструировании кораблей.

Позже, в августе 1943 года прошла любопытная демонстрация прочностных качеств пайкрита. Во время Квебекской конференции лорд Луис Маунтбеттен, начальник Штаба межвойсковых операций, продемонстрировал военачальникам стран-участниц блок нового материала. Для демонстрации его характеристик Л. Маунтбеттен обстрелял бруски льда и пайкрита. Лед при выстреле рассыпался, а стрельба по пайкриту закончилась рикошетом. При этом пуля едва не ранила одного из участников конференции.

Адмиралтейство и Штаб межвойсковых операций не стали сразу закладывать полноразмерный авианосец. Пайкрит и всю концепцию в целом планировалось проверить при помощи масштабного макета. В рамках испытаний решили строить два изделия: ходовой макет судна и пайкритовый блок максимально возможных размеров. Площадкой для таких работ выбрали два озера национального парка Джаспер в Канаде.

Строительство началось зимой 1942-43 годов: авторы проекта планировали использовать для заморозки естественный холод. Строительство осуществляла команда из 15 человек. На все работы ушло около двух месяцев, и к концу зимы опытное судно было готово к выходу на испытания. При его строительстве не удалось обойтись одним только пайкритом. Также применялись деревянные балки, металлические листы и различные дополнительные механизмы.

В основе опытной версии «Аввакума» лежал каркас из деревянного бруса, определявший обводы судна. На каркасе уложили пайкритовые блоки, образовавшие борта и днище необходимой толщины. Для дополнительной защиты от таяния между блоками проложили трубопроводы системы охлаждения. Внешние поверхности прикрыли металлической обшивкой, под которой поместили слой хвои. Система охлаждения приводилась в действие бензиновым двигателем мощностью всего 1 л.с. Как показали расчеты, этого хватало для отбора излишков тепла. Судно оснастили маломощной силовой установкой и гребным винтом. Все нагревающиеся агрегаты, во избежание повреждений корпуса, вывесили на опорах. Длина опытного судна достигала 60 футов (18,2 м), ширина – вдвое меньше. Водоизмещение достигло 1,1 тыс.т.

Испытания первого судна из пайкрита провели на о. Патриция. Корпус уверенно держался на воде, не таял и подавал большие надежды. Тем не менее, наступала весна и погода менялась. Тепловые нагрузки на конструкцию росли, а кроме того, проявилась проблема в виде ползучести материалов. Пайкритовая конструкция изгибалась, хотя деревянный каркас компенсировал деформации. Впрочем, более крупное судно нуждалось в более прочном металлическом силовом наборе. Кроме того, стала очевидной необходимость улучшенной внешней теплоизоляции, сокращающей таяние конструкции.

Испытания опытного судна Habakkuk и изготовление крупных пайкритовых блоков позволили определить реальные возможности предложенной концепции, а также определить направления дальнейших работ. Британское и канадское командование осталось довольным и приступило к разработке технического задания на новый авианосец. Дж. Пайк и его коллеги занялись проработкой будущего проекта. Впрочем, вскоре автору идеи пришлось покинуть проект из-за разногласий с заказчиком и коллегами.

К середине 1943 года Королевский ВМФ выработал требования к будущему авианосцу под названием Habakkuk II. Адмиралтейство хотело получить авианесущий корабль с возможностью транспортировки и обеспечения полетов как легких палубных самолетов, так и существующих бомбардировщиков. В связи с этим длина полетной палубы должна была достигать 2 тыс. футов (более 600 м). На палубе и внутри пайкритового корпуса следовало предусмотреть защищенные ангары для перевозки самолетов, а также хранилища для топлива и боеприпасов.

Заказчик хотел получить корабли с выдающимися характеристиками. Дальность плавания следовало довести до 7 тыс. морских миль; по скорости авианосец не должен был уступать другим кораблям своего класса. Требовалось обеспечить защиту от торпед, для чего, согласно расчетам, следовало использовать борта толщиной 40 футов (более 12 м). Главная энергоустановка высокой мощности должна была отделяться ото льда. Корабль должен был иметь несколько гребных винтов и руль традиционной конструкции.

Несколько следующих месяцев ушли на разработку проекта и решение основных конструкторских задач. Окончательный облик предусматривал строительство судна с водоизмещением 2,2 млн т. На один такой корабль требовалось 300 тыс. т опилок или иного древесного сырья, 25 тыс. т теплоизоляции в виде плит или листов, 35 тыс. т древесины и 10 тыс. т металла. Для изготовления нужного количества пайкрита требовалось почти 1,9 млн т воды. Стоимость авианосца определили в 700 тыс. фунтов.

Из пайкрита на основе металлического каркаса предлагалось строить корпус традиционных обводов с гладкой полетной палубой размерами 600 х 90 м. Общая высота корпуса достигала 45 м. Снаружи ледяной корпус обшивался металлом. Замороженный корпус должен был иметь днище и борта толщиной 12 м, под защитой которых помещался крупный полезный объем. В центральной части корабля поместили энергоустановку, над ней находились жилые помещения. По бортам предусмотрели две ангарные палубы.

Почти вся палуба отдавалась под выполнение полетов. Ее размеры обеспечивали свободную работу специализированных палубных и некоторых сухопутных самолетов тактической авиации. У правого борта на палубе помещалась надстройка большой длины с ходовым мостиком и пунктом управления полетами.

Проработка энергоустановки и систем управления столкнулась с большими проблемами. Двигатели следовало изолировать от замороженного корпуса. После длительных поисков остановились на котлотурбинной установке мощностью 33 тыс. л.с. с электрогенераторами. Последние соединили с 26 электромоторами с гребными винтами. Ходовые двигатели размещались на бортах корпуса в выступающих спонсонах, по 13 на каждом борту. Расчеты показали, что для корабля потребных размеров понадобится перо руля высотой 30 м и соответствующий рулевой механизм. Разработка последнего затянулась – ее так и не завершили.

Авианосец «Аввакум-2» мог бы нести полторы сотни самолетов разного назначения, в том числе двухмоторных бомбардировщиков. Предусматривались цистерны для топлива и склады боеприпасов для длительной работы на удалении от базы. Полетную палубу предложил покрывать мягким настилом с возможностью быстрого восстановления повреждений. Для самообороны предусматривались несколько десятков зенитных орудий разных калибров, размещенные по периметру полетной палубы.

Параллельно прорабатывался предварительный проект уменьшенного авианосца под обозначением Habakkuk III. Он должен был отличаться меньшими габаритами и водоизмещением, нести сокращенную авиационную группу и развивать большую скорость. Дальнейшая проработка «Аввакума-3» должна была стартовать после завершения работ по первой версии.

Технический проект Habakkuk II был завершен к концу 1943 года, и к этому времени стало ясно, что прорабатываемая концепция не имеет будущего. Некоторые конструкторские задачи еще не были решены, а по мере проектирования проявлялись новые проблемы. Все это приводило к затягиванию разработки, удорожанию будущего строительства и сокращению расчетных характеристик. Над проектом сгустились тучи.

В декабре 1943-го состоялось очередное заседание, в ходе которого решили остановить разработку «ледяного» авианосца. Такое решение было связано с целым рядом факторов. В первую очередь, проект оказывался чрезмерно смелым и сложным, из-за чего мог обойтись слишком дорого. Также инженерам не удалось избавиться от широкого применения дефицитного металла. Опилки не стали достойной альтернативой, а их использование оказалось нецелесообразным. Так, для строительства одного корабля требовалось переработать на опилки достаточно крупный лес.

Кроме того, пропала сама необходимость в «плавучих островах» на основе искусственных айсбергов. Авиационная промышленность смогла повысить дальность полета основных самолетов. Лондону удалось договориться с Португалией об использовании авиабаз на Азорских островах, необходимых для защиты конвоев. Наконец, флот успел получить новые эскортные авианосцы.

К концу 1943 года с новой британской разработкой – как с проектом, так и с опытным судном в Канаде – ознакомились специалисты ВМС США. Они заинтересовались оригинальной концепцией, но вскоре раскритиковали ее и не рекомендовали к принятию в работу. Как позже писал М. Перуц, американские военные сочли «Аввакума» лжепророком и не пошли за ним. Основной причиной американского отказа стало неразумное использование металла. С применением ресурсов, необходимых для авианосца водоизмещением 2,2 млн т, можно было построить корабль нормальных размеров, лишенный ряда характерных недостатков проекта Habakkuk.

После решения декабря 1943 года все работы по теме Habakkuk были остановлены за отсутствием реальных перспектив. Документацию отправили в архив без каких-либо планов по возвращению в работу. Адмиралтейство полностью отказалось от любого применения льда или пайкрита в судостроении и больше не собиралось заниматься этой проблематикой.

Построенный опытный образец так и остался в Канаде. Он стоял на озере под открытым небом и постепенно разрушался. Впрочем, процесс разрушения продлился достаточно долго. Солнцу и дождям удалось растопить пайкрит только за три жарких лета. Оставшаяся деревянно-металлическая конструкция частично разрушилась и затонула. Несколько лет назад водолазы-энтузиасты начали работы по сохранению уникального памятника науки и техники, лежащего на дне о. Патриция.

В дальнейшем в других странах неоднократно предпринимались попытки создания ледяных судов, в том числе с использованием различных добавок и усиливающих конструкций. В целом, по своим результатам такие проекты почти не отличались от британской программы «Аввакум». Все они подтвердили давно известное правило: оригинальные и смелые предложения далеко не всегда оказываются перспективными и пригодными для реального использования.

Источник

Если дерево легче воды — почему тонули деревянные корабли?

Раньше все корабли были деревянными, но это не помогало им при крушении. Они благополучно уходили в морские глубины. Многие и сейчас находятся на дне, о чем свидетельствуют фотоснимки, сделанные дайверами в различных уголках планеты. И если дерево гораздо легче воды, тогда почему это происходит?

Многие деревянные корабли и сейчас находятся на дне, о чем свидетельствуют фотоснимки, сделанные дайверами в различных уголках планеты / Фото: blog.stanis.ru

В чем причина затоплений

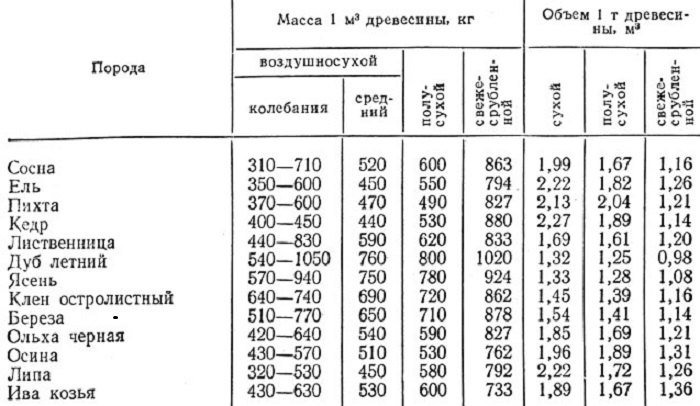

Плотность популярных пород дерева, используемых для строительства судов, намного меньше воды / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Если в сражении образовывалась пробоина, то потихоньку все отсеки заполняла вода, после чего судно и исчезало в пучине морской. Но ведь плотность популярных пород дерева, используемых для строительства судов, намного меньше воды. К тому же, перед тем, как материал использовался, он хорошо просушивался, что почти вдовое снижало показатели. По всем правилам, даже полностью заполненный водой корабль должен оставаться на поверхности. Но в жизни все иначе.

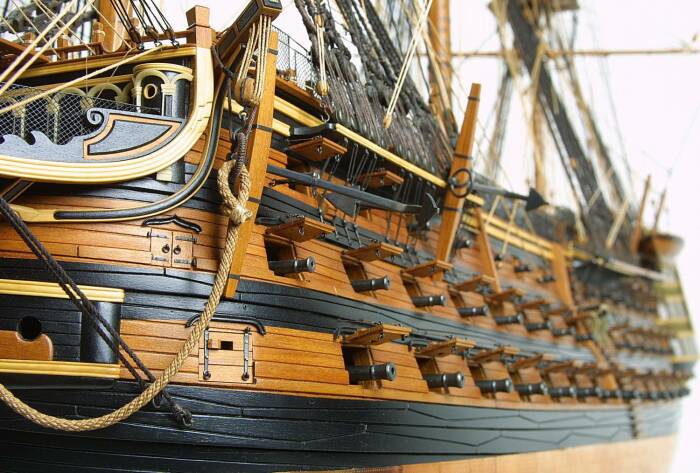

В старые добрые времена практически все суда оснащались большим количеством стального оружия с боеприпасами / Фото: ocean-media.su

Есть два фактора, которые и играют решающую роль. В старые добрые времена практически все суда оснащались большим количеством стального оружия с боеприпасами (пушки, ядра к ним в запасе). Плотность стали гораздо выше плотности воды – приблизительно в семь с половиной раз.

В некоторых случаях на кораблях присутствовали и другие конструкции из стали, что существенно утяжеляло судно. Это играло свою роль и являлось одной из причин затопления, к тому же стремительного. Ведь плотность корабля по итогам становилась больше, чем воды.

Постепенно дерево напитывает в себя воду, становится тяжелым и тонет / Фото: apostrophe.ua

В старину наружные элементы корабля покрывали специальным водоотталкивающим покрытием / Фото: cz.pinterest.com

Но то, что вблизи кораблей на дне морей и океанов лежат бревна и отдельные доски, данный факт объяснить никак не сможет. А все просто. Постепенно дерево напитывает в себя воду, становится тяжелым и тонет.

В старые времена особо этому факту внимания не уделяли. Наружные элементы корабля покрывали специальным покрытием, водоотталкивающим: воском, жиром и так далее.

В море вода слишком соленая и имеет свои свойства, отрицательно влияющие на пропитку / Фото: u-f.ru

Но в море вода слишком соленая и имеет свои свойства, отрицательно влияющие на пропитку. Последняя быстро исчезала с древесины. При этом, стоили средства для обработки достаточно дорого.

В итоге корабли со временем полностью пропитывались морской водой, и древесина превращалась в материал, вес которого гораздо выше, чем у воды. Плотность дерева могла достигать 1 100 килограммов на кубометр.

Дерево полностью пропитывалось водой и корабль мог пойти ко дну / Фото: znaj.ua

В связи с тем, что дерево способно полностью пропитаться влагой, постепенно сплавлять по реке бревна перестали, так как многие в пути тонули, напитав в себя слишком много воды.

Материалы по теме

А вот ещё:

«Дьявольские шары» из Китая

В XVII веке в Китае появился такой вид резьбы по кости как «шар в шаре» (вложенные друг в друга костяные ажурные шары, украшенные миниатюрным узором) — вещь, поражающая филигранностью работы.

На создание подобного шара у мастеров уходили долгие годы. При этом настоящей жемчужиной среди прочих шедевров, выполненных из слоновой кости, признаны именно «решетчатые» шары (решетчатые шары внутри решетчатых шаров).

Так называемый «китайский» или «дьявольский» шар представляет собой последовательно вырезанные из цельного куска кости, но при этом независимые друг от друга идеальные по форме резные шары — один в другом. Принцип аналогичен русской матрешке, с тем лишь отличием, что вся конструкция неразборная (!) и создана из монолитного куска природного материала.

Сквозь отверстия во внешнем шаре видны внутренние шары, при этом все они могут независимо друг от друга вращаться (они отделены друг от друга).

Эти решетчатые шары в шарах, попавшие в Европу в конце XIX — начале XX сразу же получили название «дьявольских», поскольку европейцы долгое время не могли понять, как вообще возможно создать нечто подобное из одного цельного куска кости.

Другое распространенное название этих шедевров мирового искусства: «шар-головоломка», поскольку изначально шары задумывались не как предметы искусства, являющиеся воплощением запредельного мастерства резчиков по кости, а как игра-головоломка, принцип которой заключался в том, чтобы совместить отверстия внешнего и всех внутренних шаров таким образом, чтобы они идеально совпали, однако сделать это при наличии хотя бы 4-5 внутренних шаров уже не так то просто.

Технология вырезания тончайших и хрупких внутренних сфер (а толщина стенок внутренних шаров часто не превышает 1 мм) заключалась в выборке больших внутренних пространств через небольшие отверстия при помощи специальных инструментов, которые можно было ввести в это отверстие и потом развернуть в рабочее положение. Легче всего мастеру было вырезать верхний шар, поэтому его украшали ажурной резьбой, узорами и самыми затейливыми рисунками.

Затем начиналась подрезка основания и вырезание нового шара через вырезанные узоры в верхнем шаре. Второй шар также искусно украшался. Затем следующий шар, который вырезался уже через два ряда отверстий, затем через три ряда и так далее до последнего шара, который было очень трудно обрабатывать, в связи с чем, как правило, он покрывался только лишь царапинами. Последний, самый маленький шар, являлся сердцевиной системы.

В процессе работы мастеру приходилось полагаться лишь на собственное чутье, годы опыта и острое лезвие своего резака, так как даже проделанные отверстия не позволяли ему в полной мере видеть, что именно происходит внутри шара. При этом если мастер ошибался хотя бы на волосок — вся работа шла насмарку, и приходилось начинать сначала.

В старом Китае приказ изготовить «дьявольский шарик», по существу, означал для резчика работу до самой смерти.

В середине XIX века вырезанные в буддийских монастырях дьявольские шары начали распространяться по всему миру в качестве дипломатических подарков и подарков VIP-персонам, отправной точкой их путешествия по миру являлся Кантонский порт (в настоящее время — город Гуанчжоу). Отсюда и еще одно название этого вида произведений искусства — «кантонский шар».

Существуют искусно вырезанные экземпляры, заключающие в себе до 20 и более шаров один в другом. Однако самым сложным среди «решетчатых шариков внутри шариков» считаются шары, выполненные на заводе резьбы по слоновой кости Даси в Гуанчжоу.

Вэн Жунбяо — заслуженный работник этой отрасли — в 1977 г. вырезал из слоновой кости 15 см в поперечнике набор из 42 узорчатых шариков, каждый из которых находился в подвижном состоянии внутри другого и был украшен гравированными пейзажами (павильонов и башен, облаков и гор). Центральный шарик был толщиной в бумажный лист. Вэн Жунбяо — резчик по кости в 4-м поколении. В 1915 г. его отец получил международное признание на международной ярмарке в Панаме, вырезав 25 «резных шариков в шариках».

Гуанчжоуский мастер Вэн Жунбяо является потомственным мастером художественной резьбы по кости. Его отец вырезал из куска слоновой кости многослойную шаровую композицию из 28 сферических слоев, при диаметре внешней сферы 10 см. Сам Вэн Жунбяо превзошел отца. Он вырезал внутри шара такого же диаметра 40-45-слойную композицию, где каждая из сфер свободно вращалась независимо от соседних и была украшена потрясающими красотой сюжетами.

Из дошедших до наших дней дьявольских шаров, подавляющее большинство экземпляров имеет повреждения различной степени тяжести. Как правило, страдают (имеют сколы и раскалываются полностью) внутренние шары, поскольку они очень хрупки. И если внешний шар защитить от механических воздействий несложно, то предотвратить соударение и повреждение внутренних шаров — крайне затруднительно. Дополнительным фактором, оказывающим влияние на слабую ударопрочность кости, является ее возраст, поскольку у кантонских шаров он составляет, в среднем, — более 100 лет.

Источник