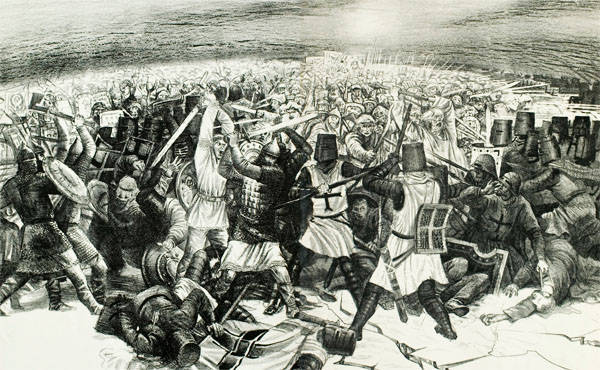

Ледовое побоище: откуда пошел миф о утонувших рыцарях

Миф о том, что немецкие рыцари провалились под лед и утонули во время знаменитого Ледового побоища, служит ярким примером тому, как сильно произведение искусства может исказить действительность в умах людей. Дело в том, что нет никаких документальных подтверждений тому, что немцы во время легендарной битвы провалились под лед. А миф рожден благодаря знаменитому фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», который после своего выхода обрел огромнейшую популярность. В фильме есть эпизод, когда Невский говорит о том, что немцы намного тяжелее русских воинов, поэтому лед под их весом должен проломиться. Эта картина имела огромный успех, поэтому в сознании большинства людей и закрепился миф об ушедших под воду немецких рыцарях.

Между тем вес европейских рыцарей в полном облачении вряд ли был больше, чем рыцарей русских. В Галицко-Волынской летописи упоминается о том, что лошади воинов Даниила Галицкого имели доспехи, защищающие их от ударов во время битвы. Кони русских рыцарей также имели подобную защиту, как и кони рыцарей датских и немецких. Так что нет никаких оснований полагать, что европейский конный рыцарь в полном боевом облачении был тяжелее русского воина. То есть если под лед из-за своего большого веса провалились бы европейцы, то такая же участь неминуемо ждала бы и войско Александра Невского.

Ни в одной летописи нет упоминания о том, что немецкое войско провалилось под лед. «Житие Александра Невского», написанная в 13 веке, не имеет ни одного подобного эпизода. В «Старшей Ливонской рифмованной хронике» также не упоминается о том, что немцы утонули, а говорится только об их поражении на поле боя.

Так что в реальности Ледовое побоище было совсем не таким, каким мы можем его видеть в знаменитой ленте Ейзенштейна. Между тем доспехи рыцарей с обеих сторон были воссозданы очень реалистично благодаря консультациям известнейших в то время советских историков Тихомирова, Арциховского и других. И даже в фильме видно, что немецкие рыцари выглядят ничуть не массивнее и не тяжелее русских.

Источник

Правда и вымысел о Ледовом побоище

В 1237 году на Русь обрушилась с востока страшная беда – монголо-татарское нашествие. Во время первого похода Батыя были разорены северо-восточные русские княжества. Во время второго похода в 1239 году был разорен юг Киевской Руси.

Русь в целом была очень сильно ослаблена. И в это время усилился натиск на русские земли с запада. Немецкие рыцари достаточно давно обосновались в Прибалтике. Сначала это был орден меченосцев, который к описываемым событиям уже прекратил свое существование после тяжелейшего поражения. На смену ему пришел Тевтонский орден, а непосредственно на землях современной Латвии и Эстонии находился вассал Тевтонского ордена – Ливонский орден. Это были немецкие рыцарские духовные ордена, то есть мощные военные организации, которые решали задачу распространения католической веры среди язычников с помощью меча. При этом их даже не интересовало то, что, например, русские земли были христианские, православные. С их точки зрения, это ничего не меняло.

И вот, воспользовавшись ослаблением Руси, войска Ливонского ордена взяли Изборск, а затем подошли к самому Пскову. Псков рыцарям удалось взять с помощью измены. Часть псковичей во главе с посадником Твердилой решили перейти под руку немцев. Они пригласили немцев в качестве военных правителей Пскова. В городе были размещены фогты (это наместники Ливонского ордена). И, фактически опираясь на Псков, рыцари стали вести войну против Новгорода с целью ослабить Новгород, а по возможности – захватить его. По крайней мере, на первом этапе перехватить его торговлю.

На погосте Копорье ливонцы построили крепость, что позволяло им перехватывать новгородских купцов, которые выходили по Неве в Финский залив, и позволяло совершать набеги как на берега Невы, так и на берега Волхова, и даже в окрестности Новгорода. Положение новгородцев стало отчаянным. Новгород только незадолго до этого – в 1240 году – отразил с помощью князя Александра высадку шведов на Неве, где в устье Ижоры был разбит ярл Биргер. Но после этого сражения новгородцы рассорились с Александром и изгнали его из Новгорода. Вернее не то чтобы все новгородцы – новгородское боярство. И вот, когда Новгород начал терпеть поражения от ливонцев, вече приняло решение снова обратиться к Александру, который в это время уже имел заслуженное прозвище Невский – с победы над шведами. И Александр был снова приглашен на княжение в Новгород.

Первое, что он сделал, это в 1241 году взял Копорье, то есть открыл обратно новгородские торговые пути и лишил возможности немцев совершать набеги непосредственно к Новгороду. Затем в 1242 году Александр Невский, как это тогда говорилось, изгоном взял Псков, то есть захватил его с ходу. Предатели были казнены, фогты немецкие были отправлены в Новгород, Псков снова стал русским городом. Затем Александр Невский взял Изборск и перенес войну на территорию ордена. Мы непосредственно подошли к тому моменту, когда происходило Ледовое побоище.

Как это пишется в Симеоновской летописи? «Магистр, услышав об этом, вышел против них со всеми своими епископами и со всем множеством народа из страны их, сколько ни было людей в их стране, и с помощью короля датского. И сошли на озеро Чудское. Великий же князь Александр возвратился назад. Немцы же и чудь пошли за ним. Великий князь поставил полки на Чудском озере, на Узмени у Вороньего камня. Воодушевился крестной силою и, приготовившись к бою, вышел против них. Войска сошлись на Чудском озере. Было множество воинов с обеих сторон».

И вот здесь, собственно, что наиболее интересно? Сейчас находятся люди, которые подвергают сомнению сам факт Ледового побоища. Ссылаются на то, что не удалось найти больших залежей металла на дне Чудского озера, что не удалось найти Вороний камень. Действительно традиционно изучаемое даже в школах описание Ледового побоища относится к более позднему времени. То есть, когда рассказывается о том, как Александр Невский поставил войска на льду Чудского озера, выделил засадный полк, о том, как он подготовился к сражению, рассчитывая, что ливонцы могут провалиться под лед, и как рыцарская конница пошла на него в атаку «свиньей», подпираемая пехотой, состоявшей из кнехтов. Понятно, что это описание вряд ли соответствует действительности. Сложно себе представить сомкнутые массы рыцарской конницы на льду в апреле.

Немцы же не самоубийцы, да и наши тоже. Но отрицать сам факт сражения глупо и бессмысленно.

Дело в том, что оно описано не только в русских источниках. Оно упоминается не только в «Житии Александра Невского», не только в летописях и не только в трудах более поздних русских историков. Это сражение упоминается и в ливонских источниках: например, в «Рифмованной хронике». Правда, там описание выглядит несколько иначе. По этой хронике против Александра Невского в этом сражении сражались войска не магистра Ливонского ордена, а одного из его крупнейших вассалов – дерптского епископа Германа. И войска эти состояли из, собственно говоря, рыцарей дерптского епископа, из орденских братьев и из гостей ордена. Гости ордена – это светские рыцари, не принявшие монашеский обряд, короче, не ставшие монахами и, тем не менее, находящиеся на службе у ордена.

А также это были воины самих рыцарей. Дело в том, что каждый рыцарь являлся командиром копья, насчитывавшего обычно от семи до десяти воинов. То есть сам рыцарь, оруженосец (если это рыцарь орденский, то оруженосцем был обычно послушник ордена, тоже тяжеловооруженный кавалерист) и пехотинцы-кнехты. И, кроме этой пехоты, было еще городское ополчение города Дерпта, то есть тяжеловооруженная городская пехота.

Войско же орденское было достаточно сильным и попыталось нанести действительно удар по войскам Александра Невского. И действительно перехватило его войска около Чудского озера. Сражение произошло. И то, что в «Рифмованной хронике» упоминается трава под копытами коней и не упоминается ничего о бое на льду, никак не меняет самой сути произошедшего сражения. А суть этого сражения в том, что орденские войска, мощные, хорошо вооруженные, прекрасно подготовленные, были в сражении на Чудском озере полностью разбиты.

И если у нас это приписывается исключительно доблести наших войск, умелому маневрированию и провалившемуся под немецкими рыцарями льду, то немцы стараются найти оправдание в трусости дерптского ополчения, которое, увидев полный разгром рыцарей, решило не вступать в бой (наверное, правильно решило, учитывая, что к тому времени рыцари были уже полностью разбиты), и в коварстве и хитрости русских. Оправдание себе немцы пытались найти, но отрицать тот факт, что их войско было полностью разбито, они не посмели. И на этом агрессия ордена против новгородской земли была остановлена.

Откуда же взялось описание битвы на льду, этого рыцарского клина, где постепенно стоят все более и более развернутые шеренги рыцарей: пять рыцарей, семь, девять и так далее; а клин, голову и фланги которого составляют всадники, внутри заполнен кнехтами. Это описание взято из более позднего сражения. Дело в том, что было еще одно крупное сражение, где орденские войска были разбиты русскими. Это знаменитая Раковорская битва. Ее сейчас благополучно забыли, но именно из описания этой битвы, судя по всему, составители летописей и брали описание Ледового побоища, потому что современники подробного описания не оставили. Поэтому не имеет смысла искать непосредственно на Чудском озере, то есть на его водной поверхности, ни Вороний камень, ни тем более искать под водой «склад» затонувших рыцарей. Этого, скорей всего, там нет. Но на берегах Чудского озера рыцари потерпели сокрушительное поражение от русских войск: новгородских, суздальских, возглавляемых Александром Невским.

Для того, чтобы иметь хоть какое-то представление об отечественной военной истории, надо читать не Фоменко-Носовского или конспирологические теории. Нужно читать книги, подобные «Хрестоматии по русской военной истории». Это важное начальное чтение, для получения базы. Именно здесь – документы, первоисточники, на основе которых вы сами можете делать дальнейшие выводы.

Источник

Ледовое побоище: немецкие рыцари не тяжелее наших, да и не тонули в Чудском озере

Краткое описание мифа

Мало найдётся представлений о нашем прошлом, которые так прочно сидели бы в народном сознании. Даже если кто забыл всё, что учил в школе про Древнюю Русь, и тот с ходу вспомнит: у немецких рыцарей, бившихся с Александром Невским в Ледовом побоище на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года, доспехи были тяжелее, чем у русских. Поэтому лёд под ними в конце концов не выдержал – и немцы стали тонуть, и потонули.

Первоисточник таких представлений – гениальный фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 г.). Это там Александр Невский прямо говорит: «Немец тяжелее нас, под ним и проломится». Что дальше и показывается весьма наглядно и с большой художественной выразительностью. Фильм был настолько впечатляющ, что даже в популярных брошюрах в последующие годы Ледовое побоище описывалось не по историческим источникам, а «по Эйзенштейну». Вот постепенно миф в сознании и закрепился.

На самом деле

А между тем это именно миф. И самое интересное, что первая часть его – о том, что немцы были вооружены тяжелее, чем русские, – не только порождена кинофильмом «Александр Невский», но им же и опровергается!

Внешний облик орденских братьев–рыцарей Тевтонского ордена – и русских дружинников первой половины XIII в. в фильме воспроизведен с очень большой точностью, и неспроста: картину консультировали лучшие советские историки того времени: знаменитый археолог Артемий Владимирович Арциховский, Юрий Владимирович Готье, Михаил Николаевич Тихомиров, специалист по европейскому средневековью Николай Павлович Грацианский.

И хорошо видно, что из защитного вооружения у орденских братьев – почти исключительно кольчуги (правда, закрывающие всё тело, с кольчужными чулками и перчатками). А у русских аналогов западноевропейского рыцарства – князей и дружинников – поверх кольчуги надет ещё и пластинчатый доспех – «брони дощатые». Это стальные пластины, которые либо соединены между собой ремешками, либо приклёпаны одной из четырёх сторон к кожаной основе; и в том, и в другом случае получался своего рода бронежилет с разрезом сзади, стягиваемым ремнями.

Шлемы у немцев, конечно, закрывают всю голову целиком, но и у русских дружинников они закрывали всю верхнюю половину лица. Потому что либо сидели на голове очень глубоко, так что для глаз приходилось делать полукруглые вырезы, либо снабжались откидной «личиной» – полумаской (именно в таком шлеме сражается в фильме Александр Невский Николая Черкасова). С учётом вытянутой вверх, сфероконической или куполообразной формы русские шлемы вряд ли весили меньше немецких.

В киноверсии Александр Невский (справа) снаряжён вряд ли «легче» своего противника.

Всё вышесказанное подтверждается как рисунками средневековых хроник, так и археологическими данными.

Да, европейские рыцари XIII века тоже носили поверх кольчуги пластинчатый «бронежилет». Он мог быть если не у орденских братьев, то у их союзников в той битве – вассалов дерптского епископа и датского короля. Но даже и в этом случае немецкие и датские рыцари весили не больше, чем русские дружинники.

Рыцарские кони были защищены конским доспехом (из простёганной ткани на вате, амортизирующей удары). Но, судя по сообщению Галицко-Волынской летописи о том, что кони дружинников Даниила Галицкого в конце 1240-х годов были «в личинах и коярех кожаных», конский доспех имелся тогда и у русского рыцарства. (его конструкция была, по-видимому, заимствована у монголов). И вес немецких и датских коней был поэтому тоже вряд ли больше, чем у русских.

Впрочем, всё это представляет лишь академический интерес. Дело в том, что ни один из источников, повествующих о Ледовом побоище, ни словом не упоминает о том, чтобы хоть кто-то провалился под лёд и утонул! Ни русские источники – Новгородская I летопись старшего извода и «Житие Александра Невского» (созданные в том же XIII веке), – ни немецкие – «Старшая Ливонская рифмованная хроника» (тоже XIII столетия) или более поздние, созданные в XV – XVI веках. В «Рифмованной хронике» указано лишь, что орденские братья были разбиты и потеряли 20 убитыми и 6 пленными и что часть рыцарей дерптского епископа бежала с поля боя. Да, внимание составителей этой хроники было сосредоточено почти исключительно на Ордене и его братьях.

Может, тонули люди епископа, короля и/или союзные немцам эсты («чудь»)? Но и русская Новгородская I летопись тоже ничего не пишет об утонувших. Там сказано лишь, что немцы в результате сражения «падоша», а «чудь» обратилась в бегство и была преследуема на протяжении семи вёрст, до западного берега озера, что немцев погибло 400, «чуди» – «без числа», а 50 немцев попали в плен. А «Житие Александра Невского» вообще фиксирует лишь яростный накал сражения и факт разгрома и долгого преследования врага…

Подробно и увлекательно об этих и других фактах Ледового побоища рассказывает санкт-петербургский историк Клим Жуков в беседе с Дмитрием Пучковым.

Ледовое побоище 1242 года. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI век.

Но такова великая сила искусства – миф, так красочно показанный в великом кино, продолжает жить.

Нет ли в том какой злонамеренной фальсификации истории? Да нет, пожалуй.

Во-первых, битва действительно была, и была именно в тех исторических обстоятельствах, о которых языком художественных образов рассказывает фильм. И воинство Александра Невского действительно побило там неприятеля.

Во-вторых, то, что наши обиходные представления о Ледовом побоище строятся больше на фильме, чем на исторически достоверных сведениях (хотя их ведь тоже никто не отрицает и не скрывает), – вовсе непредосудительно. Ведь гениальное творение С. Эйзенштейна – тоже факт истории. И, значит, мы знаем об этом подвиге наших предков в два раза больше.

Володихин Д.М. Рюриковичи. М., 2015.

Кирпичников А.Н. Ледовое побоище. Тактические особенности, построение и численность войск // Цейхгауз. 1997. № 1 (6).

Хрусталёв Д.Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII – XIII вв. Т. 1. СПб., 2009.

Читайте также:

Валентин Жаронкин. Нет в русской истории «трудных вопросов». Часть 3: выбор Александра Невского

Александр Шишков. «Европейский выбор Власова»: о навязчивой пропаганде идеологии предательства

Андрей Смирнов. Древнерусская народность: что об этом пишут в учебниках

Иван Зацарин. Инструкция по собиранию русских земель. К юбилею Сообщества России и Белоруссии

Источник