МИФЫ О ЛЕНИНЕ

Пломбированный вагон для Ленина.

Пломбированный вагон — волшебные слова, загоняющие сознание советского человека в психологический тупик. Хотя совершенно непонятно, почему.

Идет мировая война, вся мировая торговля идет через нейтральные государства, которые имеют с этого немалые бабки. Два нейтральных государства — Швейцария и Швеция имели постоянное дипломатическое сношение, в том числе и через территорию воюющей Германии.

Естественно, все вагоны, использованные для таких сношений проходя через территорию Германии, были пломбированы, для подтверждения нейтральности Швейцарии и Швеции. В одном из таких вагонов они (швейцарцы и шведы) провезли Ленина (возможно — чисто за деньги).

Трудами специалистов психологической войны против СССР пломбированный вагон стал не просто символом антисоветчины, но и психологическим катализатором, запрещающим думать о Советской власти, как о власти самого народа.

Немцы своих шпионов в Швецию переправить могли, видимо, только через Швейцарию. Иначе невозможно объяснить, зачем немцы своих шпионов садили в пломбированные вагоны, провозили через свою территорию, и затем перевозили в Швецию.

В Швеции обычным поездом Ленин доехал до границы с Финляндией. Финляндия — провинция России, воюющего государства, поэтому из нейтральной Швеции эту границу Ленин переходил нелегально. Он шел по льду Финского залива, неся с собой несколько чемоданов с немецкими деньгами. Его сопровождала целая группа немецких шпионов, помогали нести деньги.

Временное правительство России, зная о том, что вместе с Лениным границу переходят немецкие шпионы, видимо под влиянием магии слов «пломбированный вагон» решило отправить некую группу вражеских военнопленных на родину — в Германию и Австро-Венгрию.

Ленина на финляндском вокзале в Петрограде встречала правительственная делегация. Немецкими же шпионами никто не озаботился, по крайней мере, следы их теряются на льду финского залива.

Замечательная история. Ленин нелегально переходит границу своей родины, а правительство, зная об этом, отправляет военнопленных легально в Германию. Ничего, зомбированные лживой антисоветской пропагандой этому верят.

Пора уже начать нам думать и самим анализировать исторические события, а не полагаться на вражеских специалистов ведения Психологической войны против Советского народа! А результат ведения этой кровопролитной войны мы видим — уничтожение СССР.

Миф: Ленин приказал расстреливать попов

Краткое содержание мифа:

Ленин подписал указание ВЧК, в котором приказывал расстреливать всех попов. Миф используется чтобы «доказать» патологическую ненависть Ленина не только к религии, но и к любым ее проявлениям и служителям.

Примеры использования:

«В 1919 г. Ленин приказал расстреливать попов, именно православных попов, поскольку Ленин видел в них угрозу своему хоть и людоедскому, но вполне «реформаторскому» учению». 1)

Действительность:

А. Латышев, автор книги «Рассекреченный Ленин» и статей типа этой: «О рассекречивании трудов Ленина. К 132-летию со дня рождения» 2) , рассказывает о своей работе в архивах:

«…после августовских событий 1991 года. Мне выдали спецпропуск для ознакомления с секретными документами о Ленине. Власти думали найти причину переворота в прошлом. Я с утра до вечера сидел в архивах, и у меня волосы вставали дыбом. Ведь я всегда верил в Ленина, но после первых же тридцати прочитанных документов был просто потрясен». 3)

Какие же документы так потрясли веру г-на Латышева? Например, вот этот:

«…Приведем полностью страшный документ, который неоднократно публиковался в факсимильном варианте:

«1 мая 1919 г. № 13666/2.

Председателю ВЧК тов. Дзержинскому Ф.Э.

УКАЗАНИЕ

В соответствии с решением ВЦИК и Сов. Нар. Комиссаров необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатать и превращать в склады. Председатель ВЦИК Калинин, Председатель Сов. Нар. Комиссаров Ульянов (Ленин)».

В исходящем номере — число дьявола!

Вот так: беспощадно расстрелять всех православных священников, превратить в склады все православные храмы.

(Характерна публикация в коммунистической «Правде» постановления политбюро ЦК ВКП(Б) от 11 ноября 1939 за подписью И. Сталина:

«Указание тов. Ленина от 1 мая 1919 г. за № 13666/2

«О борьбе с попами и религией», адресованное Предс. ВЧК Дзержинскому Ф.Э., и все соответствующие инструкции ОГПУ-НКВД, касающиеся преследования служителей Церкви и православных верующих, — ОТМЕНИТЬ».)»

Ничего не скажешь – страшный документ. От него волосы встают дыбом и пахнет серой…

Однако, справившись с первым приступом страха, замечаем что:

- ВЦИК и Совнарком за все время своей деятельности не издали ни одного документа с названием «Указание», только постановления и декреты за подписями глав этих органов. Любой человек может убедиться в этом лично, заглянув в сборники «Декреты советской власти». Более того, в практике советского партийно-государственного делопроизводства вообще никогда не существовало документов с названием «Указание».

- 1 мая 1919 года М. И. Калинин физически не мог подписать никакое «Указание», так как совершал в это время поездку на Восточный фронт. 4)

- Порядковых номеров таким документам не присваивалось. Однако, порядковый номер 13666/2 подразумевает наличие многих тысяч таких «указаний» в государственном делопроизводстве. Где они?

- По свидетельству директора РГАСПИ К.М. Андерсона, все документы ленинского фонда рассекречены и доступны для исследователей, так как государственных тайн в них не содержится. «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» в РГАСПИ отсутствует… Среди бумаг Ленина, относящихся к 1 мая 1919 г., нет антирелигиозных – это несколько подписанных им постановлений Малого СНК, и все они касаются мелких хозяйственных вопросов. 5)

- Отсутствует «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» и в Государственном архиве РФ, где хранятся фонды СНК и ВЦИК.

- Отрицательный отзыв о наличии этого «документа» дали в своих официальных письмах Центральный архив ФСБ России и Архив президента РФ. 6)

- Не существовало никакого секретного «решения ВЦИК и СНК 1917–1919 гг. о необходимости «как можно быстрее покончить с попами и религией», во исполнение которого «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» будто бы было выпущено. Кстати, Латышев позабыл «маленькую» деталь – он не указал ни номера, ни даты, ни названия этого «решения».

- Не существует никаких «инструкций ВЧК–ОГПУ–НКВД» со ссылками на это «указание», нет никаких документов о его исполнении.

- Никакой публикации в «Правде» не было. 7)

- За 11 ноября 1939 г. решения Политбюро действительно были. Однако церковных вопросов они не касались.

Как видите, данное Указание Ленина – фальшивка чистой воды.

Кому это было нужно?

Судите сами: Выписка из бюджета ельцинского предвыборного штаба, 1996 год: 8)

«…Книга “Рассекреченный Ленин”. 95 млн. р. Утверждено. Оплачено.»

Источник

Ленин лед финского залива

Это было за десять лет до нашей революции—зимой 1907 года.

По льду Финского залива шли ночью трое: Ленин и два его проводника. Проводники жили неподалеку, в маленьком поселке, и морской берег знали хорошо.

Ленину нужно было уехать из России. Надо было перейти границу незаметно для царских жандармов.

Было холодно, ветрено.

По небу бежали, торопились серые тучи. Иногда ветер разгонял их: на короткое время появлялись вверху зеленые звезды. Но и тогда кругом ничего не было видно, только снег белел под ногами.

Долго шли молча.

К полуночи ветер стал еще сильнее. Ленин поднял воротник своего пальто.

— В такую ночь теплая шуба была бы лучше. —негромко сказал один из проводников.

Ленин повернулся к нему.

— Нет,— ответил он живо,— для таких путешествий шуба не годится.

Проводник потрогал рукой легкое осеннее пальто Владимира Ильича, но ничего больше не сказал.

Стал падать снег и скоро повалил по-настоящему—все гуще и гуще.

— Совсем хорошо! — быстро шагая, сказал Владимир Ильич.— Теперь опасность, пожалуй, позади.

Проводники были финскими крестьянами и по-русски говорили плохо. Они не совсем ясно поняли, что значит «опасность позади», и потому промолчали.

Тогда Ленин спросил:

— А дорогу мы не потеряем? Уж очень густой снег.

Проводник спокойно ответил:

— Дорога? Тут никакой дороги нет. Надо только знать, в какую сторону идти.

И вдруг лед под ногой у него затрещал и подался вниз.

— Осторожно! — крикнул проводник Ленину, а сам вместе со своим товарищем поспешил отскочить назад.

Владимир Ильич остановился: впереди, совсем близко, чернела во льду широкая щель.

— Дальше идти нельзя! — испуганно твердили проводники.

— Вперед! — сказал Ленин и перепрыгнул через щель.

Лед под ним колыхнулся. Но раздумывать было некогда: снег на льду потемнел от хлынувшей снизу морской воды.

— Вперед! — повторил Ленин и пошел дальше, стараясь ступать как можно быстрей и легче.

Проводники со страхом глядели ему вслед.

В одном месте Ленин поскользнулся и чуть не упал, но сейчас же выпрямился и еще быстрей зашагал вперед. И когда опять увидел перед собой новую полосу темной, как чернила, воды, не остановился ни на секунду и снова перескочил через нее. Только тут он почувствовал под ногами крепкий лед. Остановившись, он крикнул проводникам:

Но к нему — и то не сразу — подошел только один из проводников, испуганный и молчаливый.

— Ничего, ничего,— сказал Владимир Ильич, чтобы ободрить его.— В таких случаях самое главное — не останавливаться. Идем дальше!

Финн помолчал, подумал.

— Надо свернуть направо,— сказал он наконец.

— Кругом ведь ничего не видно,— удивился Владимир Ильич,— откуда ж известно, что надо свернуть направо?

Он теперь уж не совсем верил своему проводнику.

— Ветер,— коротко ответил финн.

Владимир Ильич отогнул воротник пальто — верно: ветер раньше дул прямо в лицо, а сейчас в правую щеку. Если свернуть направо, ветер опять будет в лицо. Значит, тут проводник был прав.

И они пошли направо. Теперь проводник опять шагал впереди, а Ленин за ним следом.

Проводник долго молчал, видно, что-то обдумывал. И когда обдумал, сказал:

— Да, для такого дела тяжелая шуба не годится.

Прошло еще некоторое время, и вдруг в темноте послышался слабый звон колокольчиков. Это кто-то ехал, должно быть, на санках по берегу. А потом ветер донес далекий лай собак.

Теперь-то уж граница с царскими жандармами была позади.

Сквозь густой падающий снег, как сквозь кисею, мелькнул желтый огонек — остров, куда шел Ленин, был уже близко. Там Владимира Ильича ждал товарищ, который должен был переправить его дальше — на ледоколе — через Балтийское море.

Ленин увидел перед собой темные скалы острова и еще быстрее пошел вперед.

Источник

По тонкому льду на Запад

материалы

по теме

экскурсии

Походы Александра Македонского

Дуэль

Поздняя осень 1907 года. Царские войска гасят последние очаги революционных выступлений. Премьер Столыпин уже произнес свою знаменитую речь: «Дайте государству 20 лет покоя, и вы не узнаете нынешней России”. Лидеры первой русской революции потянулись в эмиграцию. В. И.Ленин объявлен в розыск за экстремистские призывы.

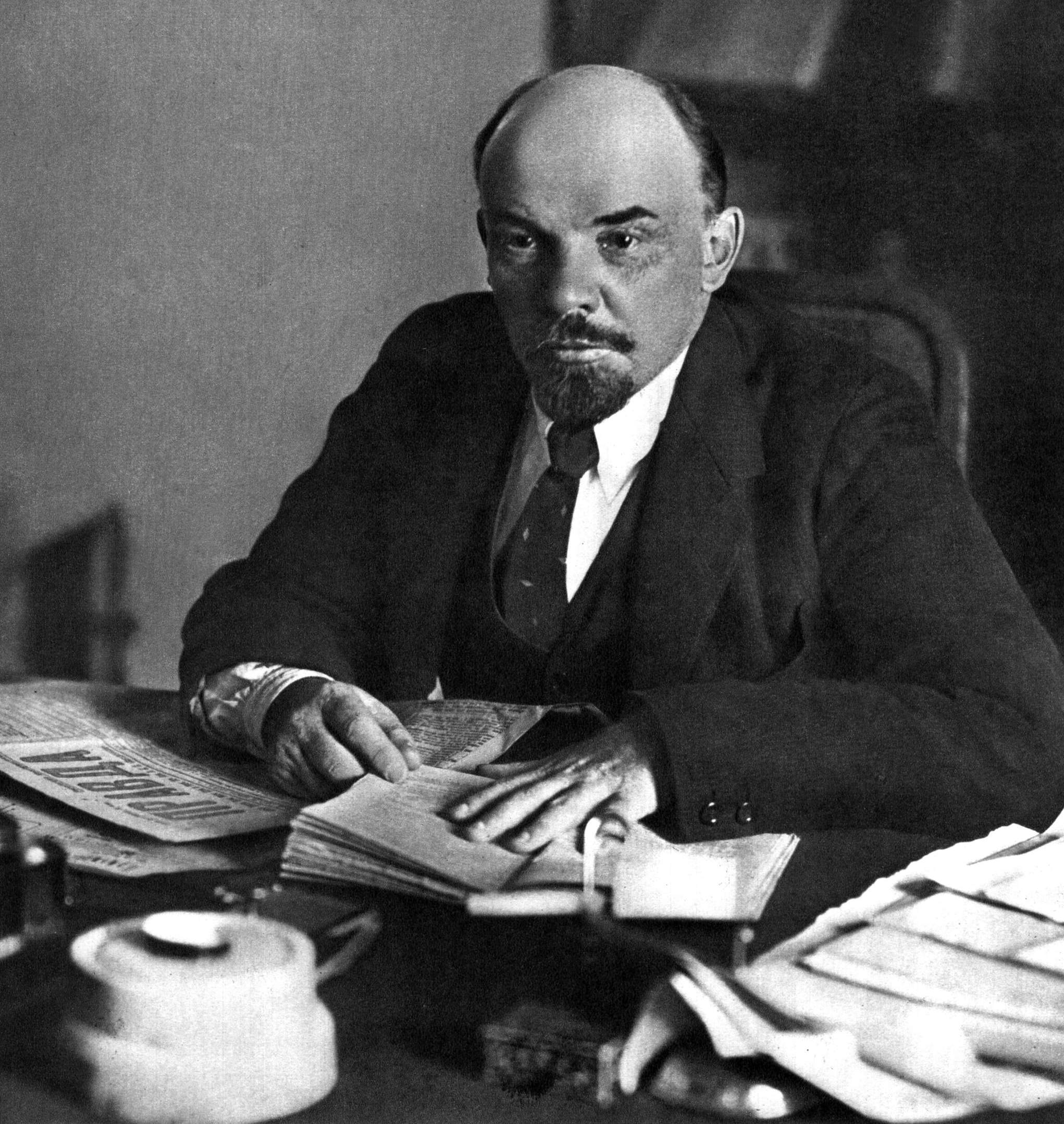

1907 год. «И Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди»

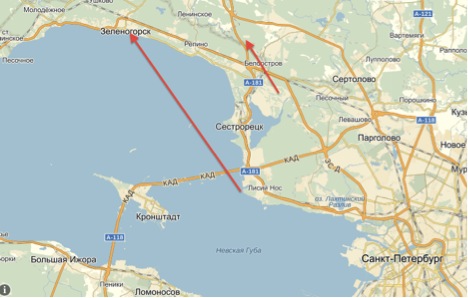

Для бегства вождя партии большевиков решили использовать наработанную логистику, — через российскую Финляндию в заграничную Швецию. Надежный канал бегства обеспечивался финляндской «партией активного сопротивления”. Это были финские патриоты, в шведском значении этого слова. Указанная националистическая организация не имела ничего общего с социал-демократией и марксизмом (скорее наоборот), но считала возможным помогать российским социалистам в борьбе против общего врага — русского Царя. Сильной стороной финских сепаратистов являлось обильное иностранное финансирование и крепкие позиции во властных структурах В. Княжества Финлянского. Ленину предстояло переместиться из конспиративной виллы Ваза (совр. Репино, СПб) в Турку (Або), а оттуда пароходом в Стокгольм. Временем для перехода выбрали рождественские праздники, когда строгость службы естественным образом ослабляется. Обзаведясь фальшивыми документами на имя доктора Мюллера, Ленин выехал поездом из Куоккала (Репино) в Хельсинки.

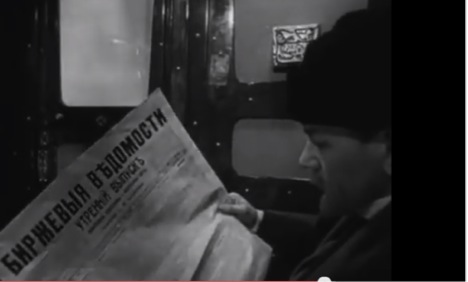

Ленин едет к шведской границе. Кадр из фильма «Сквозь ледяную мглу» (1965).

Конспиративный стиль Ленина отличался особой дерзостью. Вот и на этот раз, заподозрив слежку, Ильич, не доехав до Турку 10 км., выпрыгнул в снег из движущегося поезда и пришел на городскую явочную квартиру пешком. Шпики, если таковые были в поезде и на вокзале, объект наблюдения потеряли. Береженного бог бережет.

Ленин выпрыгивает из поезда Хельсинки-Турку. Кадр из фильма «Сквозь ледяную мглу» (1965).

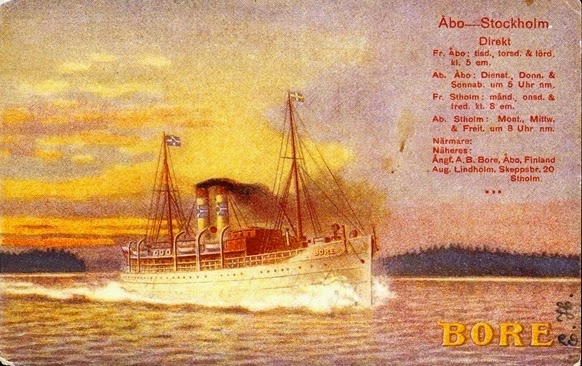

Совещание на конспиративной квартире показало, что царская охранка надежно контролирует пассажирский терминал в гавани Турку, и если Ленин там появится, то его арест неминуем. Националисты предложили авантюрный вариант. Ленин по льду Ботнического залива дойдет до некого условленного места, где его подберет рейсовый пароход, идущий на Стокгольм. Капитан и штурман судна будут в курсе.

Рассписание парохода «Борей», который должен был снять Ленина со льда залива.

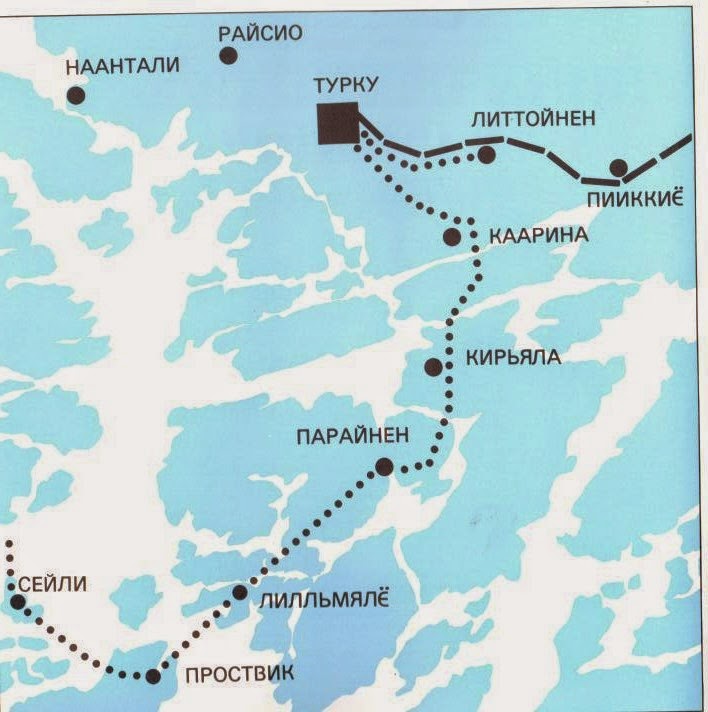

Всего, двигаясь от острова к острову по архипелагу предстояло пройти (и проплыть) 40−50 километров.

Карта ленинского маршрута с сайта «Экскурсии по Финляндии с русским частным гидом». Пунктиром показана пешеходная часть пути.

На всем протяжении маршрута Ленину гарантируются провожатые, размещение в надежных домах и хорошее питание.

Художник А.А. Рылов. Ленин уходит в эмиграцию

В операции участвовали этнические шведы: Людвиг Линдстрём, Карл Фредриксон, Карл Крунберг, Карл Янссон, Юхан Шехольм. Путь был трудным и занял несколько дней, но шведы бережно передавали Ильича с рук на руки. Впрочем были и опасные моменты. На последнем переходе Ленин даже провалился под лёд и едва не погиб.

Владимир Ленин и Юхан Шехольм на льду Ботнического залива

Позднее Владимир Ильич вспоминал, что в тот момент у него промелькнуло: «Эх, как глупо приходится погибать”. Но обошлось. Так, с огромным риском для жизни, Ленину удалось добраться до парохода «Bore”, который 27 декабря 1907 г. доставил вождя в Стокгольм.

Следует признать, что шведо-финны продемонстрировали прекрасную организацию подпольной работы и сохранили вождя мирового пролетариата для будущих свершений.

Ленин щедро отблагодарил сепаратистов, предоставив в декабре 1917 года Суоми независимость на самых невыгодных для России условиях. Настолько невыгодных, что границу потом пришлось исправлять ценой большой крови. Но это было потом…

1917 год. Убегающие и догоняющие меняются ролями. Новый восточный маршрут

Начиная с декабря 1917 года, государственная граница России стала проходить в 500 км. восточнее места посадки Ленина на пароход «Борей» и всего в 26 км. от центральных площадей Петрограда. Это было настолько опасно, что русским пришлось перенести столицу в Москву. Однако были и плюсы, — близость границы открыла новое окно финансовых возможностей.

В Петрограде по состоянию на 1918 год проживали тысячи состоятельных обывателей, готовых заплатить крупные суммы за возможность покинуть пределы советской республики. В везунчиках оказались владельцы дач к северу от города. Они просто не вернулись в город осенью 1917. А вот остальным пришлось искать пути к свободе на коммерческой основе. Центром торговли «права на выезд», в силу географических причин, стал революционный Кронштадт. По рекомендации В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского для контроля денежных потоков на должность начальника Кронштадтской ЧК был назначен известный мошенник князь М. М. Андронников. Не все оплатившие проезд доезжали до финского берега. Некоторые обрели последний приют в водах Финского залива с дыркой в затылке.

Но это, так сказать, официальный путь. Те кто опасались обращаться в ЧК, пытались решать проблему в частном порядке. Делалось это так. Находящиеся за границей родственники давали деньги заграничным финнам, а те связывались по свои каналам с чухонцами, проживающими на территории советского пограничья. Бывший Премьер Министр РИ Коковцов перешел границу в районе Белоострова. Дурной репутацией пользовалась эстонская граница. Здесь часто «чухонские шерпы» просто убивали перебежчиков в лесу, обобрав до нитки.

Самым распространенным маршрутом был проход ночью морем из Лисьего Носа в Терриоки (25 км.). Для пресечения несанкционированного перехода границы на этом участке «альбатросы революции» пустили катера, а в зимнее время ледокол. Лодки нарушителей границы торпедировали, в людей стреляли на поражение.

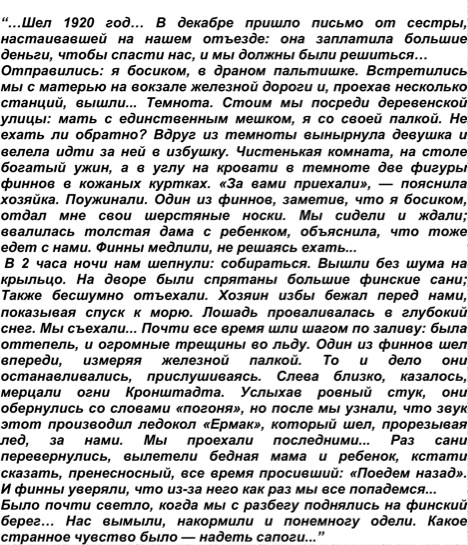

Вот как описывает этот ужасный анабазис, бывшая фрейлина ЕИВ, бежавшая на костылях из-под расстрела, Анна Вырубова:

Многие из бежавших россиян, в ожидании краха большевиков, селились тут же в Выборгской губернии. Так Анна Вырубова в первые годы эмиграции (1921−1925) жила на даче своих родителей в Терриоки.

Бывшая дача Танеевых в Комарово

Сейчас дачный дом Танеевых превращен в модный загородный ресторан, который ошибочно называют «Дача Вырубовой». С террасы открывается прекрасный вид на Финский залив, Кронштадт и Петербург.

Иной раз, сидя на веранде ресторана, я вглядываюсь в морской горизонт и перед глазами встаёт жуткая картина: белое безмолвие, ледяные торосы, сани, испуганные люди в них, вейка, лихорадочно подстегивающий финскую лошадку, и надвигающийся на беглецов мощный ледокол. Хрусть! И нет более ни вейки, ни его пассажиров…

Источник