- Масленица. История и традиции

- Масленица — проводы зимы: традиции, игры и конкурсы

- Много едим на Масленицу

- Танцуем и поём на Масленицу

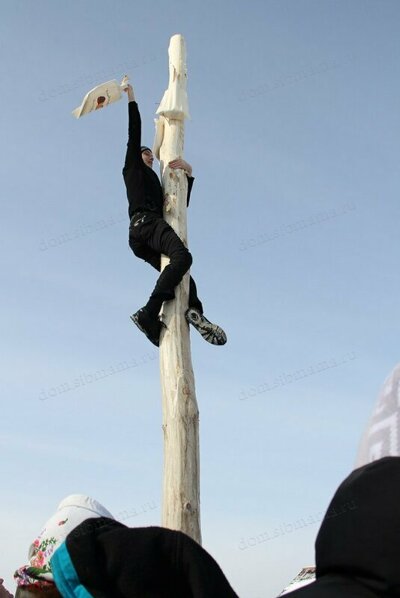

- Лезем на Масленичный столб

- Снег! Больше снега на Масленицу!

- Кидаемся обувью на Масленицу

- Обязательно набегаемся

- Разобьём горшок

- Поиграем с верёвкой

- И наконец огонь. Сжигание чучела зимы на Масленицу

Масленица. История и традиции

Масленица. История и традиции (очень кратко)

Масленица — праздник, сохранившийся на Руси с языческих времён. Обряд празднования Масленицы связан с проводами зимы и встречей весны. После крещения Руси Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель до Пасхи.

До Крещения Руси Масленица (Комоедицы) праздновалась 2 недели — в течение 7 дней, предшествующих дню Весеннего равноденствия и 7 дней после него.

Христианская Церковь оставила главное празднование Весны, дабы не вступать в противоречия с традициями русского народа (аналогично было приурочено Рождество ко дню Зимнего Солнцестояния), но сдвинула любимый народом праздник проводов зимы по времени, чтобы он не противоречил Великому Посту, и сократила срок праздника до 7 дней.

Масленица — это прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди всегда воспринимали весну, как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь Солнца сначала пекли пресные лепёшки, а когда научились готовить заквасное тесто, стали печь блины.

Древние считали блин символом Солнца, поскольку он, как и Солнце, жёлтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества.

В народе каждый день Масленицы имеет свое название и значение:

В этот день из соломы делали чучело, надевали на него старую женскую одежду, насаживали это чучело на шест и с пением возили на санях по деревне. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось катание на санях.

Богатые люди начинали печь блины с понедельника, бедные — с четверга или пятницы.

Опару для блинов хозяюшки готовили с особыми обрядами. Одни опару готовили из снега, на дворе, когда выйдет месяц, приговаривая: «Месяц ты месяц, золотые рожки твои рожки! Взгляни в окошко, подуй на опару». Считалось, что будто бы от этого блины становятся более белыми и рыхлыми. Другие выходили вечером готовить опару на речку, колодец или озеро, когда появятся звезды. Приготовление первой опары держалось в величайшей тайне от всех домашних и посторонних.

В понедельник молодая пара (встречающая Масленицу первый раз), из дома, где не было свекра или свекрови, приглашала к себе тещу и тестя: те приходили учить молодую хозяйку печь блины. Званная теща была обязана прислать с вечера весь блинный снаряд: таган, сковороды, половник и кадку, в которой ставят блины. Тесть же присылал мешок муки и кадушку масла.

С этого дня начинались разные развлечения: катания на санях, народные гулянья, представления. В больших деревянных балаганах давали представления во главе с Петрушкой и «Масленичным Дедом». На улицах попадались большие группы ряженых, в масках, разъезжавших по знакомым домам, где экспромтом устраивались веселые домашние концерты. Большими компаниями катались по городу, на тройках и на простых розвальнях. Катались на санках с обледенелых гор.

Вообще, все масленичные забавы и потехи клонились, по сути дела, к сватовству, чтобы после великого поста играть на Красной горке свадьбу.

Гостей принимали-встречали у ворот, у крыльца. После угощения отпускали покататься на горы, где братцы высматривали невест, а сестрицы поглядывали украдкой на суженых.

В каждой семье накрывали столы с вкусной едой, пекли блины, в деревнях в складчину варили пиво. Повсюду появлялись торговые палатки. В них продавались горячие сбитни (напиток из воды, меда и пряностей), каленые орехи, медовые пряники. Здесь же, прямо под открытым небом, из кипящего самовара можно было выпить чаю.

На Лакомку тещи принимали зятьев к блинам, а для забавы зятьев созывали всех родных. А ведь раньше зятьев было не один-два, как в современных семьях, а по пять-десять! Вот и приходилось теще всех привечать и угощать, да так, чтобы ни один в обиде не остался.

По вечерам пели песни про заботливую тещу, угощающую зятя блинами, разыгрывали фарсы с наряженным медведем про то, как теща для зятя блины пекла, как у тещи головушка болит, как зятек-то теще спасибо сказал.

Считалось, что в Масленицу, а особенно на Лакомку, нужно есть столько, сколько душе угодно, или, как говорили в народе, «сколько раз собака хвостом махнет».

Четверг — Разгул (перелом, широкий четверг)

На этот день приходилась середина игр и веселья. Возможно, именно тогда проходили и жаркие масленичные кулачные бои, кулачки, ведущие свое начало из Древней Руси. Были в них и свои строгие правила. Нельзя было, например, бить лежачего (пословица «лежачего не бьют»), вдвоем нападать на одного («двое дерутся — третий не лезь»), бить ниже пояса («удар ниже пояса») или бить по затылку. За нарушение этих правил грозило наказание. Биться можно было «стенка на стенку» (опять поговорка) или «один на один». Велись и «охотницкие» бои для знатоков, любителей таких поединков. С удовольствием наблюдал такие бои и сам Иван Грозный. Для такого случая это увеселение готовилось особенно пышно и торжественно.

Пятница — Тещины вечера

Не успели тещи в среду накормить зятьев блинами, как уж теперь зятья приглашают их к себе в гости! Ведь в пятницу, на тещины вечерки зятья угощали матерей своих жен блинами да сладостями.

Зять должен был накануне вечером лично пригласить тещу, а утром прислать за ней специальных, парадных «позываток». Чем больше оказывалось «званных», тем больше оказывалось теще почестей.

В некоторых местах «тещины блины» происходили на лакомки, т. е. в среду на масленичной неделе, но могли быть приурочены и к пятнице.

Неуважение зятя к этому событию считалось бесчестием и обидой и было поводом к вечной вражде между ним и тещей.

Суббота — Золовкины посиделки

В субботу, на золовкины посиделки (золовка — сестра мужа) молодая невестка приглашала родных мужа к себе в гости.

Если золовки были еще не замужем, тогда она созывала в гости и своих незамужних подруг. Если же сестры мужа уже были замужем, то невестка приглашала родню замужнюю и со всем поездом развозила гостей по золовкам.

Воскресенье — Прощенный день

В России этот день называли «Прощеным воскресеньем», когда близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные им обиды и неприятности; по вечерам принято было посещать кладбища и “прощаться” с умершими.

Вечером между родными и близкими происходило Прощение: дети кланялись в ноги своим родителям и просили прощения, после них приходили все близкие и родные. Таким образом, люди освобождались от старых обид, накопленных за год, и встречали новый год с чистым сердцем и легкой душой.

Основным эпизодом последнего дня были «проводы Масленицы». К этому дню делали чучело Масленицы из соломы или тряпок, наряжали его обычно в женскую одежду, несли через всю деревню, иногда посадив чучело на колесо, воткнутое сверху на шест; выйдя за село, чучело либо топили в проруби, либо сжигали или просто разрывали на части, а оставшуюся солому раскидывали по полю: на богатый урожай.

Иногда вместо куклы по селу возили живую «Масленицу»: нарядно одетую девушку или женщину, старуху или даже старика-пьяницу в рванье. Затем под крик и улюлюканье их вывозили за село и там высаживали или вываливали в снег («проводили Масленицу»).

Обычай сжигать чучело Масленицы взял свои начала от языческой Комоедицы, когда в день весеннего равноденствия (день начала астрономической весны) празднично сжигали чучело надоевшей Зимы, тем «помогая» весеннему Яриле-Солнцу быстрее растапливать снега и прогонять зиму.

Источник

Масленица — проводы зимы: традиции, игры и конкурсы

Последний день Масленой недели, который в России традиционно отмечают народными гуляниями. Масленица считается изначально языческим праздником, посвященным Велесу — одному из главных божеств в славянской мифологии. Как и многие другие изначально языческие праздники, Масленица нашла свое место в православном календаре и не утратила своей популярности вплоть до настоящего времени. Мы отмечаем Масленицу точно так же, как это делали наши предки — всенародным гулянием на широкую ногу, с обильным застольем, с песнями, танцами и весёлыми играми. Сохранилось и большинство традиций, связаных с этим праздником. Итак, что же мы будем делать на празнике проводов зимы, в последний день Масленой недели?

Много едим на Масленицу

Одна из главных традиций проводов зимы — обильное застолье. На Масленицу принято не просто есть, а объедаться. Для масленичного застолья наши предки готовили с избытком, так, чтобы заведомо всё не съесть. Это изобилие имело символическое значение — избыточное количество еды на праздничном столе означало будущий богатый урожай. Поскольку праздник изначально был посвящён славянскому богу Велесу, на праздничном столе не было мяса. Христианское толкование праздничного стола без мясных продуктов связано с подготовкой к Великому посту, который начинается буквально на следующий день после праздника проводов зимы. Но и без мяса традиционная масленичная еда является очень сытной, праздничный стол должен буквально ломиться от блюд из муки и молока. Центральным символом Масленицы, конечно же, являются блины (символ солнца). Помимо блинов, традиционные угощения на праздничном столе: пряники, сушки, бублики и баранки, пироги и калачи, сдобные булки, а также самые разнообразные угощения из творога и молока, обязательный компонент трапезы — сливочное масло. За праздничным столом все едят, сколько влезет, и ещё немного, всё равно не могут доесть всю приготовленную еду. Доедать оставшиеся после праздника блюда в следующие дни было плохой приметой, к тому же, по православному календарю следующая за Масленицей неделя — это начало Великого поста. Традиционный способ утилизации остатков довольно прост — всё недоеденное за праздничным столом бросали в тот же костёр, на котором сжигали чучело. Сожжение несъеденной пищи имеет символическое значение — это поминовение усопших, почитание памяти предков, символическое жертвоприношение.

Ритуальное переедание может происходить не только за общим столом, но и в виде конкурсов — поедание блинов на скорость (побеждает тот, кто раньше съест определённое количество блинов). Другое связанное с едой состязание — кто съест больше блинов. Подозреваю, что победитель этого конкурса ни в каких других состязаниях участвовать уже физически не сможет.

Танцуем и поём на Масленицу

На празднике проводов зимы принято не только есть до отвала, но и танцевать до упада. Два традиционных танца на Масленицу — хоровод и ручеёк. Хоровод водят вокруг чучела или вокруг масленичного столба. Ходим по кругу, взявшись за руки, поём праздничные песни, сходимся к центру круга и расходимся, потом идём в другую сторону. Можно поиграть в традиционные игры на основе хоровода. Их много, и они имеют разные названия, но принцип у всех одинаковый: один игрок ловит другого внутри круга, задача первого — убежать за пределы круга (или, наоборот, ловят снаружи и надо вбежать в круг).

Ручеёк — это одновременно и танец, и игра. Пары встают друг за другом, каждая пара смыкает руки над головой, образуя живой коридор. Тот, кому пары не хватило, проходит живым коридором и выбирает себе пару. Новая пара встаёт в конце цепочки, а оставшийся без пары проходит по живому коридору с самого начала и, в свою очередь, выбирает пару. Всё это действие повторяется много раз, в результате все проходят через коридор, а кто-то и не один раз. Чем больше участников, тем длиннее живой коридор, тем дольше не надоест танцевать.

Масленица, как и многие другие всенародные праздники, традиционно сопровождается тематическими песнями. Сейчас принято устраивать праздничные концерты. А раньше традиционные праздничные песни пели во время танца, выходили по очереди в круг и пели частушки, а за два дня до воскресного гуляния ходили по домам и колядовали.

Лезем на Масленичный столб

Традиционной забавой на Масленицу является залезание на столб. Масленичный столб — высокий и гладкий. На его верхушку вешают ценные призы. Чтобы выиграть в этом соревновании, нужно вскарабкаться на столб и снять с вешины приз. Но всё не так-то просто, задачу обычно усложняют, чтобы участникам соревнования жизнь мёдом не казалась, а зрителям веселее было смотреть. Например, накануне праздника обливают столб водой, чтобы он покрылся ледяной коркой и стал скользким.

Снег! Больше снега на Масленицу!

Многие традиционные забавы на Масленицу связаны со снегом. Это и катание с ледяной горки, и бой снежками, и строительство снежных крепостей, и лепка снеговиков, и катание на конных санях. Оторвёмся напоследок в полную силу — весна уже на носу, снег скоро растает, и до следующей зимы все эти развлечения будут недоступны.

Кроме снежного боя, можно поупражняться в меткости и бросать снежки по мишеням. Но мишени для такого «снежкового тира» должны быть довольно большими. Обычно берут квадратный лист фанеры со стороной около одного метра и размечают его краской или маркером. Задача игроков — попасть снежком в центр. Кто попал — тот победитель, держи угощение.

Кидаемся обувью на Масленицу

Ещё одна традиционная игра на Масленицу — метать валенки (можно заменить сапогами или кроссовками). Сначала кидаем один валенок из пары — кто дальше кинул, тот победитель. Потом в компанию к первому валенку отправляем второй — победит тот, кто бросит второй валенок максимально близко к первому.

Другой вариант игры — кидают не валенок, а метлу или веник. Побеждает тот, кто забросит дальше всех.

Обязательно набегаемся

Неотъемлемая часть народных гуляний на Масленицу — это разнообразные эстафеты и весёлые старты. Бегаем командами — до цели и обратно, с препятствиями, в мешках, на метле, с яйцом или горячей картофелиной. Среди традиционных игр, связанных с бегом наперегонки, можно найти описания эстафеты с участием красивой девушки в качестве приза (прибежавший первым её целует) или с участием еды и алкоголя (в процессе игры нужно съесть блин или выпить рюмку водки).

Разобьём горшок

Эта традиционная масленичная забава немного напоминает пиньяту, только бить надо не по фигуре из папье-маше, а по глиняному горшку, надетому на шест, и никаких конфет из него не посыплется. Но принцип тот же — завязываем глаза, берём палку и бьём. Бить по горшку надо сверху вниз. Побеждает тот, кому удалось разбить горшок за фиксированное число попыток (обычно за три). Вместо горшка можно взять боксёрскую грушу или мешок, набитый песком, соломой, опилками. Побеждает тот, кто попал по мешку палкой (глаза завязаны).

Поиграем с верёвкой

Празднование Масленицы не обходится без разнообразных игр с верёвками. Самые распространённые — перетягивание каната, разнообразные варианты прыжков через верёвку и игра под названием «удочка». Суть этой игры примерно как в анекдоте «карусель-карусель — кто успел, тот присел», только надо, наоборот, подпрыгивать. Ведущий берёт длинную (3-5 метров) верёвку за один конец (ко второму концу привязан груз, например мешочек с песком) и раскручивает вокруг себя. Остальные прыгают вверх и в стороны, чтобы верёвка их не задела. Тот, кому не удалось избежать касания верёвкой, выбывает из круга. Побеждает тот, кто остался последним в круге.

И наконец огонь. Сжигание чучела зимы на Масленицу

Кульминация праздника — сожжение чучела, символическое прощание с зимой. Традиционное чучело имело следующие черты: это обрядовая кукла, как правило, в человеческий рост, с узнаваемым женским обликом. Изготавливали такое чучело из тряпок и соломы, одевали в старую одежду. Традиция сжигать чучело на Масленицу изначально связана со славянской богиней смерти Мореной. Живому человеку запрещено было смотреть в глаза богине, поэтому у традиционного чучела глаза нарисованы закрытыми, или же лицо не нарисовано вовсе. Раньше изготовление чучела было обязательным коллективным творчеством. В некоторых регионах материалы для него собирали со всех дворов деревни, каждая семья должна была что-то дать для масленичного чучела, хоть клок соломы — это считалось хорошей приметой. Во многих регионах России кроме одного общего большого чучела делали маленькие обрядовые куклы из тряпок и соломы. Такие маленькие куколки были частью традиций масленичной недели и потом становились личными или семейными оберегами. Сейчас изготовление чучела — это обычно забота организаторов праздника, и со всего района по тряпочке на него никто уже не собирает. Однако есть неплохие шансы найти традиционные обрядовые куклы в продаже у мастеров на ярмарках, приуроченных к масленичным народным гуляниям.

Финальной забавой гуляний по поводу прощания с зимой являются прыжки через костёр. Прыгают через догорающее чучело поодиночке или парами, взявшись за руки.

19.02.20,

Екатерина Романова ,

Санкт-Петербург

Источник