Надо только дождаться зимы!

«Письма о любви»

Надо только дождаться зимы!

27 октября 2000г.

Надо только дождаться зимы,

Надо только дождаться снега,

И я вновь возвращусь в твои сны,

Я найду тебя, где б ты не был.

Я приду к тебе на заре…

Пробудившись от странной дрожи,

Ты забудешь, что где-то есть

Те, что были тебе дороже.

Прикоснувшись к моей душе,

Ты почувствуешь вновь, как сердце

Защемило от той любви,

Что хранилась в нем с самого детства.

И метель закружит у окна,

И мороз пробежит по коже,

В тишине ты поймешь тогда:

Я – лишь сон, что тебя тревожит.

Я – твоя неразгаданная мечта,

От меня ты бежишь упрямо,

Но вот снова пришла зима,

И тебе так тоскливо стало.

Не способны тебя понять,

Почему тебе вдруг взгрустнется,

Ни друзья, ни «жена», ни мать:

Только снег, что блестит на Солнце.

Только Бог будет знать о том,

Как решенье свое ты принял:

Это я слепо верила в то,

Как вернется ко мне друг милый.

Как, однажды, на склоне дня,

Под мелодию белой вьюги,

Ты посмотришь в мои глаза,

В сердце верной своей подруги.

И заплачет твоя душа,

Мне в ладонь упадут твои слезы,

Превратившись в осколки льда

На январском трескучем морозе.

И все сны превратятся в явь,

Будет трудно поверить в это,

Шалью снега укутав нас,

Вдруг зима превратится в лето.

Ну а если уже давно

В рай волшебный закрылись двери,

Я тебя буду ждать все равно

И в твое возвращение верить.

До тех пор, пока снег лежит,

Существует моя Надежда,

Надо только дождаться зимы,

Ты вернешься ко мне неизбежно.

POST SCRIPTUM: 2004 г.

Ни одна и ни две, ПЯТЬ отчаянных зим

Пролетели, украв надежду.

Я ждала просто так, и я знала – Да!

Эта встреча с тобой неизбежна!

Ни метель, ни зима. Осень мокрой листвой,

Зашумев под окном однажды,

Возвратила на миг и украла тебя,

Но такое случалось дважды!

Значит, верю! Опять,

В третий раз навек

Снова все повторится сначала!

Ты вернешься, мой главный родной человек,

Мне цыганка о том гадала!

Просто тридцать осенних дней,

Как большая мечта о счастье,

Значит: я – не одна,

Значит: ты – не один.

В этом мире не все напрасно!

© Copyright: Айрам Никорс, 2009

Источник

Когда отдыхают ангелы (6 стр.)

Дети — не фарфоровые пупсики, сказала Марсём. Они люди. И, как люди, вызывают в нас самые разные чувства. Нам может быть с ними хорошо, а может быть — противно. Мы хотим, чтоб было интересно. В этом наша учительская корысть. Наш разумный эгоизм. Но вопросы профессионализма не связаны с любовью. Они ставятся по-другому: насколько наши теории губительны для нас самих?

— Я не поняла, милочка! — с удивлением прервала ее душевная представительница профсоюза. — Вы что же — не любите детей?

Тут Марсём утратила всякую артистичность и стала похожа на строптивого подростка:

— Вы хотите услышать от меня публичное признание в любви к детям? Я не понимаю, почему для педагогов эта двусмысленная процедура оказывается обязательной. Этот гибрид стриптиза и ханжества…

Мама не выдержала и рассмеялась.

— Ну и ну! Какая наглость! Как члены жюри такое пережили?

Эти слова произвели ужасное впечатление. С места поднялась одна очень важная дама, доктор наук. В ее толстой-претолстой диссертации рассказывалось о педагогических ценностях. Целых сто страниц про то, как учитель должен быть устроен изнутри, еще сто — что должно быть у него снаружи, и двести — как это совместить. От студентов, обучавшихся в педагогических институтах, требовалось содержание диссертации запомнить и четко на экзамене изложить. А если их усилия ни к чему не приводили, не было ни малейшего шанса получить диплом.

И вот доктор наук встала и сказала: ей не раз приходилось сталкиваться с людьми, не способными назвать педагогические ценности. Однако такую степень самонадеянного цинизма она наблюдает впервые. Она не понимает, что Марсём, этот так называемый передовой учитель, делает на конкурсе. Ей и в класс-то нельзя позволять входить!

Все сочувственно закивали.

Но тут взял слово член жюри по фамилии Зубов. Зубов был маленький седенький старичок, тихонько дремавший в конце судейского стола. Первый раз он проснулся во время выступления В.Г. — но тут же опять уснул. Потом, открыл глаза, когда на сцене появилась одна очень юная учительница в короткой юбочке и в туфлях на высоченном каблуке, и еще — когда Марсём учила конкурсантов считать пальцы на ногах. Тогда он очень смеялся. Теперь Зубов опять сидел с открытыми глазами и с интересом наблюдал за происходящим.

Старичок был известным человеком, издателем. Он слыл оригиналом, всегда голосовал против общих решений или имел «особое мнение».

— Маргарита Семеновна, — Зубов обратился к Марсём с подчеркнутой учтивостью, от чего даму-доктора передернуло, — мы смотрели видеозаписи ваших уроков. Я заметил: у вас в классе висит портрет Януша Корчака. Вы ведь знаете его главный педагогический труд?

Марсём кивнула — будто бы слегка поклонилась Зубову в благодарность за отмеченную подробность.

— Не могли бы вы объяснить, почему вы повесили этот портрет над своим столом?

— Здесь? Сейчас? Нет. Думаю, не могу.

Старичка ответ почему-то удовлетворил. Он благосклонно кивнул, а дама-доктор пошла пятнами. Марсём отпустили и вызвали на сцену другого конкурсанта. Но зал еще некоторое время пребывал в оцепенении.

А потом, во время церемонии награждения, этот старичок, Зубов, поднялся на сцену, чтобы сообщить публике свое особое мнение — отличное от мнения жюри. Среди всех участников конкурса Зубов выделил одну учительницу. Это Марсём. Он отметил ее способность выдумывать. Но дело не только в этом. Дело в особой смелости — заглядывать внутрь себя. Крайне важное качество! И трудновыполнимое.

А вообще — он зато, чтобы педагоги как можно больше «какали».

Тут Зубов сделал небольшую паузу, наблюдая произведенный эффект, а потом разъяснил: прошло время, когда в педагогике требовалось задавать вопрос «Что?» — «Что надо делать?». Теперь настало время другого вопроса — вопроса «Как?» — «Как делать это «что»?».

Тут все поняли, что старичок — шутник и проказник, и облегченно рассмеялись. А он объявил, что награждает Марсём специальным призом: она поедет на практику в Швецию, в одну необычную школу. Зубов обнял и расцеловал Марсём и подарил ей цветы. Получилось, что она тоже победила.

— Ну, и что мы имеем? — мама попыталась перевести разговор в рациональное русло. — В чем главное достоинство этой учительницы? В том, что она не желает говорить о любви к детям? На этом основании мы должны отдать к ней ребенка? Не вижу логики.

— Вы, Ольга Викторовна, как я вижу, вполне разделяете позицию основного состава жюри, — засмеялся В.Г.

Но дедушка не поддержал маму. Он, казалось, был очень заинтересован рассказом В.Г.

— Я думаю, в Маргарите Семеновне есть нечто, привлекательное и для вас, — В.Г. серьезно посмотрел на маму. — Ее, к примеру, очень волнует, что дети голодают.

— Я не понимаю, почему это должно меня привлекать. И какое отношение это имеет к нам, И Алине? Мы же не в Африке.

В.Г. секунду-другую пытался изображать скорбь, но не выдержал и громко рассмеялся. Ему доставляло явное удовольствие вводить маму в заблуждение: мамино лицо при этом утрачивало ехидное выражение и выглядело совершенно беззащитным.

— Маргарита считает, что дети голодают не только в Африке, но и в наших широтах. А именно — в школе. Им не хватает пищи для внутренней жизни. И эта внутренняя жизнь, точнее — пища для нее — и должна быть предметом педагогических забот.

В этот момент мама вспомнила про фундамент, о котором ее предупреждала тетя Валя. Она решительно не понимала, как Марсём может обеспечить мне приспособленность к будущей жизни. Но В.Г. уже перестал смеяться. Только напряженная внутренняя жизнь, считала Марсём, со временем превращает детей в писателей и художников, делает их нервами человечества.

Тут мама почти испуганно посмотрела на дедушку. Дедушка выглядел довольным.

— Папа, ты же не думаешь, что эта Маргарита Семеновна, эта Марсём разбирается в стержнях? И все эти разговоры о внутренней жизни, о голоде — косвенный признак?

— Нет, Оленька, это не косвенный признак, — дедушка ласково погладил маму по руке. — Не косвенный, милая. А прямой. Самый что ни на есть прямой.

И он глубоко и удовлетворенно вздохнул. Ведь бабушка в этот момент его обязательно поддержала бы. А она была по-своему великим человеком.

Дневник Марсём

…Я повесила над столом портрет Корчака. Почему?

Потому что кончается на «у»!

По-моему, исчерпывающий ответ. Есть вещи, которые лучше не объяснять — прослывешь идиотом. Или получится какая-нибудь пошлятина — вроде любви к детям или ко всему человечеству.

И какая нелегкая занесла меня на этот конкурс? Директор уговорил? Оригинальный метод работы? Самобытное видение проблем?

Выпендриться захотелось — вот и согласилась. А раз согласилась, нужно было играть по правилам.

Выйти и сказать: «Корчак — это наше все! И скоро ученые откроют в мозгу центр демократии. Примешь пилюлю — и готовый демократ!»

Глядишь — и обскакала бы этого В.Г. сего химической любовью.

Так нет же! Не хватило смелости публично соврать.

А может, надо было честно сказать: я была молодая и глупая, когда повесила этот портрет. Я и правда тогда думала: вот они, мои ценности. И собиралась внедрять их в своем классе. Я мечтала, как приду искажу детям: берите! Веемое — ваше.

И в один прекрасный день действительно сказала: давайте придумаем законы и будем по этим законам жить. Детям предложение показалось интересным, и они быстро — за два урока — насочиняли много разных законов, записали их на альбомный листик и сдали мне, чтобы я вклеила листик в рамочку и повесила на самом видном месте.

Я, очень довольная, принесла итог коллективного труда домой и стала трудиться над рамочкой. Пока рамочка сохла, я решила вникнуть в содержание. И чем дальше читала, тем яснее понимала: дети, которых я пять лет учила прекрасному, доброму и вечному (с четырех годочков), — полные кретины. А может быть — даже наверняка — кретины не они, а их учительница. Уж она-то полная кретинка. Демократка. И надо что-то с этим делать. И с учительницей, и с этими законами.

Я решила: надо попробовать еще раз. По-другому. Я сказала: посмотрите на эту фотографию. Это Януш Корчак. Фашисты отправили его в лагерь смерти вместе с детьми, и там они погибли в газовых камерах. Но это случилось, когда началась война. А до войны Корчак писал книжки и придумывал для детей праздники. Он придумал праздник первого снега. В этот день в интернате отменялись уроки, и все — дети и взрослые — бежали на улицу играть в снежки.

Когда выпадет снег, мы тоже устроим такой праздник. Хотите?

Дети хотели. И я думала, что успешно внедряю ценности. Нужно только дождаться снега.

И снег наконец выпал.

Лучше бы он не выпадал. Это желание лишний раз подтверждает кретинизм учительницы: ведь в наших широтах оно невыполнимо. Но я тогда не один раз подумала: «Лучше бы он не выпадал!»

На следующий день после первого снега, этого снежного праздника демократии, когда все мы играли в снежки, и валялись, и промокли насквозь, и, казалось, были вполне счастливы, ко мне пришла Анина мама.

Она пришла перед уроками, хотя существовало правило — не портить мне перед рабочим днем демократическое настроение. Анина мама нарушила правило. Она была кроткой и тихой женщиной. Но в тот день пришла перед уроками. Ее попросила прийти Аня. Она была такая же, как мама. Такая нежная и чувствительная девочка. И еще — армянка. Точнее, ее родители были армянами. Этому обстоятельству я как-то не придавала значения.

Источник

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Когда отдыхают ангелы

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

Когда отдыхают ангелы

Средневековые богословы всерьез обсуждали, сколько ангелов может поместиться на кончике иглы, но так и не пришли к единому решению. Про ангелов до сих пор ничего толком не известно.

Говорят, они умеют летать. И у них, наверное, есть крылья. Но есть ли у ангелов ноги? Можно ли сказать: «Ангелы сбились с ног»? Или надо говоришь: «Ангелы сбились с крыльев»?

Все могло сложиться по-другому, если бы у меня был папа. Тогда мама могла бы с ним посоветоваться. Посоветовалась и не отдала бы меня учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна не сказала бы: «Встать! Руки за голову!» Дедушка не пришел бы в ужас и не стал бы настаивать на моем переводе в другую школу. И я не попала бы в класс к Марсём. Это Марсём рассказала нам об ангелах — о том, что они должны отдыхать. С тех пор прошло много лет. Но когда со мной что- нибудь случается — плохое или хорошее, — я об этом вспоминаю.

А если бы у меня был папа, я никогда бы об ангелах не узнала. Поэтому неизвестно, хорошо это или плохо, что его тогда не было.

Конечно, я знала: так не бывает, чтобы папы вообще не существовало. Где-нибудь — во времени или в пространстве — он обязательно есть. Должен быть. Хотя бы на Луне. Мой папа, например, жил в далекой, прекрасной Франции, на родине шампанского, великих революций и гениальных художников. Это немного ближе, чем на Луне. Но, с точки зрения практической жизни, родина художников от Луны ничем не отличается. Поэтому Наташка и пыталась меня убедить, что всякие там папы — просто рудименты и атавизмы.

Слова «рудименты и атавизмы» Наташка произносила громко и отчетливо и не уставала объяснять их значение. Рудименты и атавизмы — это органы. Они требовались человеку, когда он был животным. А потом, в ходе эволюции, человек этими органами пользоваться перестал, и они за ненадобностью стали исчезать. Не сразу, конечно, а постепенно. Сначала ненужные органы становились очень маленькими, а потом и вовсе рассасывались. Чтобы ненужные органы исчезли, должно пройти много времени — иногда миллион лет. Но некоторым органам этого мало. Вот хвост у людей рассосался, и от него осталось две-три косточки — не больше. Это почти незаметно. А аппендикс и гланды не рассосались. Пользы от них никакой, зато неприятностей они доставляют порядочно. Поэтому их вырезают. Не всем, конечно: это же больно. Но жить без аппендикса и гланд можно. Даже очень хорошо без них жить, потому что они — рудименты и атавизмы.

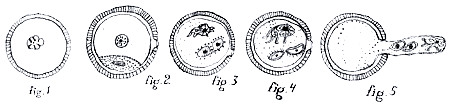

Наташка с жестким удовольствием заносила в этот ряд еще и пап, хотя, на мой взгляд, их нельзя было без оговорок приравнивать к аппендиксу. Но она изо всех сил пыталась донести до моего сознания суть последних научных достижений: дети появляются на свет вовсе не по причине наличия папы, а из-за того, что сперматозоид сливается с яйцеклеткой. Раньше, может быть, папа и был необходим. Но только в те времена, когда люди были совсем дикими. А теперь все изменилось. Не понимают таких простых вещей только хулиганы и какие-нибудь отсталые люди, которые и зубы-то чистят пальцем. Из рассказов Наташки получалось, будто яйцеклетки и сперматозоиды — автономные существа, перемещающиеся в пространстве загадочным образом. Наташка не опускалась до уточнения мелких деталей и в подтверждение своих слов ссылалась на авторитетный источник — детскую энциклопедию под названием «Откуда я появился?». Она открывала ее то на одной, то на другой странице и с видом человека, собаку съевшего в вопросах размножения, тыкала пальцем в рисунки. На одной картинке был нарисован большой ромбик с желтым шариком и белыми мешочками внутри, а вокруг — кружочки с хвостиками, похожие на головастиков. Под картинкой было написано: «Сперматозоиды вокруг яйцеклетки». На другой картинке один головастик прорывал контур ромбика, так что снаружи болтался только его хвостик. А на третьей вместо одного ромбика были нарисованы два, плотно прижатых друг к другу, и стояла подпись: «Клетка начинает делиться».

«Ну что? Видишь?» — торжествовала Наташка. По ее словам получалось, что главное — вовремя отловить этих головастиков и поместить в надежное место, в пробирку. А потом можно распоряжаться ими по своему усмотрению. И не нужно никаких пап. Никаких дурацких свадеб, которые пожирают огромные деньги, никакой стирки вонючих носков, всех этих ужасных и унизительных усилий, которые все равно кончаются разводом. А что такое развод для ребенка? Это как рана. Будто тебе вдруг взяли да что-нибудь отрезали. Пусть даже и какой-нибудь рудимент.

Тут я ничего не могла возразить. Наташке было виднее: ее родители в это время разводились. В результате она совсем перестала делать уроки и испытывала терпение Марсём, сочиняя истории про кота, писающего на тетрадки, про свое активное участие в дорожных происшествиях и про страшную занятость по выходным в связи с поездками к таинственной тете — источнику знаний про рудименты и атавизмы. На самом деле она часами сидела на диване, разглядывала энциклопедию и строила планы по поводу выведения собственных детей в пробирках с помощью последних достижений научного прогресса. Она хотела двух девочек и одного мальчика.

Желая обрести во мне единомышленника, Наташка прибегала еще к Одному аргументу: клеточный подход к проблеме избавлял от риска влюбиться без взаимности. Благодаря автономному существованию сперматозоидов и яйцеклеток, отсутствие взаимности никак не отражалось на возможности завести детей и жить счастливой семейной жизнью. Не то чтобы подобная перспектива очень меня радовала, но я тогда была влюблена в Егора и нуждалась в каком-нибудь утешении.

Правда, утешение это было слабым. Другое дело, если бы у меня был папа (пусть даже это и рудимент!), с которым я могла бы ходить за руку — туда, где делаются настоящие мужские дела. И там мы бы случайно встретили Егора с его папой, и наши папы подружились бы. Они бы по-мужски жали друг другу руки и что-нибудь делали вместе. А мы бы с Егором им помогали. И тоже сильно подружились. Стали бы как брат и сестра. И тогда Егор часто приходил бы ко мне в гости, и танцевал бы со мной на уроках хореографии. Он был бы всегда рядом. Почти всегда. А случись что-нибудь, он бы меня защитил. Или спас. Ведь он такой умный, такой сильный и хороший! И все девчонки умерли бы от зависти. А я бы не загордилась, нет. Ну, да! Вот я, а вот Егор. И мы всегда вместе. Что в этом такого особенного?

Но у меня не было папы, который мог обеспечить мне такую счастливую жизнь. Он жил на родине шампанского, во Франции. А это почти как на Луне. Иногда, мечтая о дружбе с Егором, я представляла, как папа в выходной день сидит в ресторане на самом высоком этаже Эйфелевой башни, с бокалом этого самого шампанского, а перед ним, как на ладони, весь город. И он Думает: «Как там моя девочка, моя дочь? Надо бы пригласить ее в гости, вместе с другом Егором, — показать им Париж с высоты птичьего

Источник