«Кто бы мог подумать, что народ может сжечь свою столицу?»

В июне 1812 года армия Наполеона Бонапарта вторглась в пределы Российской империи. Так началась Отечественная война, ставшая серьезнейшим испытанием для русского народа и отправной точкой для конца империи Наполеона. Именно в России, как не раз бывало в ее истории, завоеватель, перед которым «расстелилась» вся континентальная Европа, оказался бессилен. Ни талант самого Наполеона, ни полководческие умения его маршалов, ни внушительная численность и хорошее вооружение французских войск (а на самом деле наполеоновская армия представляла собой не только французскую армию, но общеевропейскую — с участием соединений и частей со всей Европы) не смогли совладать с Россией. И главную роль в этом сыграли не только и не столько регулярные российские войска, сколько мужество русского народа в целом и целый ряд обстоятельств, не позволивших французам оккупировать Российскую империю.

В России французов и самого Наполеона поразило очень многое. Слишком отличались и климатические условия, и культура, и менталитет русских и других народов Российской империи от привычного глазу Наполеона европейского образа жизни. Нигде в Европе Наполеон не столкнулся с таким ожесточенным сопротивлением народа, не регулярных войск, а простых жителей, настроенных не на жизнь, а на смерть сражаться с оккупантами. Впоследствии Наполеон вспоминал, что поразило его в России больше всего.

Врач Барри О’Мира сопровождал Наполеона Бонапарта в ссылку на остров Святой Елены, уже после того, как величайший полководец Европы своего времени был окончательно разгромлен и повержен. Именно Барри О’Мира удалось весьма обстоятельно общаться с бывшим императором Франции, расспрашивая его о военной кампании в России и, разумеется, о том, что больше всего поразило Наполеона Бонапарта во время похода в Российскую империю. В беседе с врачом бывший император отмечал, что беспощадная русская зима и московский пожар стали главными причинами отступления его армии из России. Но шокировали императора и другие особенности России.

Конечно, самым главным, что вызвало удивление и безмерное восхищение Наполеона, было безмерное мужество русского народа. Наполеон сравнивал русских с жителями Литвы, подчеркивая, что последние оставались равнодушными наблюдателями шествия его армии, а русские сразу же перешли к борьбе против французов. Партизанское сопротивление нанесло по французской армии серьезные удары. На борьбу с оккупантами поднялись крестьянство и городской трудовой люд, в партизанских отрядах плечом к плечу сражались крепостные и помещики, мещане и купцы. Наполеон вспоминал, что на своем пути французская армия встречала покинутые и сожженные жилища. Крестьяне сами поджигали свои деревни, чтобы имущество и провиант не достались французам и чтобы неприятель не смог использовать их жилища для расквартирования войск. Впоследствии Наполеон признавался, что даже сильнейшая армия мира не способна выиграть народную войну, в которой против неприятеля поднимается весь народ. Спустя 129 лет это же было доказано и Великой Отечественной войной, во время которой в партизаны уходили «от мала до велика» — и подростки, совсем еще дети, и убеленные сединами старики.

Хотя сам Наполеон все же видел главной причиной поражения французских войск мороз и пожар в Москве, на самом деле именно единение русского народа и армии, блестящие действия легкой кавалерии и партизанских отрядов сыграли ключевую роль в фиаско полководца. Денис Давыдов, знаменитый партизанский командир, военачальник, а позже — и историк, писал, что все же французы были сокрушены посредством «глубоких соображений Кутузова, мужества и трудов войск наших и неусыпности и отваги легкой нашей конницы». Вряд ли слова Давыдова можно назвать преувеличением, тем более, что он был непосредственным и ярким участником событий. Вспоминал ведь и сам Наполеон, что «на нашем пути мы встречали только покинутые или выжженные селения. Бежавшие жители образовывали шайки, которые действовали против наших фуражиров».

Но нельзя, конечно, сбрасывать со счетов и «Генерала Мороза», который не раз приходил на помощь русской армии. Настоящий шок у французов и их союзников, вторгшихся в Россию, вызвала знаменитая русская зима. Климатические условия в центральной части Российской империи самым существенным образом отличались от куда более мягкой погоды Западной и Южной Европы. А ведь в рядах наполеоновской армии были не только французы или бельгийцы, но и испанские и итальянские военнослужащие, совсем непривычные к морозным и снежным зимам России. Начавшиеся в ноябре морозы стали серьезнейшей проблемой для наполеоновской армии, не готовой к такому климату. Начнем с того, что у наполеоновцев просто отсутствовало необходимое для такого климата обмундирование.

3 декабря 1812 года был выпущен 29-й бюллетень Великой Армии, в котором прямо говорилось, что начавшиеся 7 ноября морозы привели к падению в течение нескольких дней около 30 тысяч лошадей. Артиллерия и кавалерия наполеоновской армии превратились практически в пешие части, значительное количество орудий и обозов пришлось просто бросить. Естественно, погибали и солдаты, не выдерживая круглосуточного нахождения на двадцатиградусном морозе. Именно «Генерал Мороз» оказался тем самым полководцем, который окончательно «добил» французскую армию.

Сам Наполеон утверждал, что просчитал «русскую зиму» на пятьдесят лет вперед и, по его расчетам, сильные морозы должны были наступить не раньше середины декабря, а наступили в ноябре. Таким образом, император перекладывал основную вину за неготовность своей армии к морозам на непредсказуемость погоды. Конечно, это тоже сыграло роль. Но одно можно сказать с уверенностью — даже при точности расчетов Наполеона, вряд ли французская армия смогла бы вынести русскую зиму, особенно в сочетании с единением народных масс. Французские войска, встречая сожженные жилища и уничтоженное имущество крестьян, просто не могли останавливаться на ночлег, пополнять свои запасы продовольствия и лошадей. «Генерал Народ» оказался не менее верным союзником России, чем «Генерал Мороз».

Московский пожар, грандиозное зрелище, по словам Бонапарта, достойное римского императора Нерона, сильнейшим образом повлиял на состояние наполеоновской армии. Рассчитывая войти в бывшую историческую столицу русского государства победителями, французы увидели лишь покинутый сгоревший город. Граф Федор Васильевич Ростопчин, московский градоначальник, при известии о подходе наполеоновских войск принял решение сжечь город дотла. Не пожалел градоначальник даже собственную усадьбу Вороново. Так и приходят на ум строки «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя….». Кто из сильных мира сего согласился бы сжечь собственные резиденции, чтобы они не достались неприятелю?

Непосредственными исполнителями московских поджогов стали две антагонистичные категории — каторжники, выпущенные по приказу градоначальника, и московские полицейские. Французские оккупанты неоднократно ловили за поджогами домов людей в полицейских мундирах, очевидно выполнявших приказ своего шефа — градоначальника Ростопчина. Начались массовые расстрелы поджигателей, но они уже ничего не могли исправить, а лишь свидетельствовали о бессилии наполеоновского командования. Всего было расстреляно около 400 человек, обвиненных в поджигательстве — в основном, это были выходцы из низших сословий городских жителей.

Подробнее см.: https://m.nkj.ru/archive/articles/20982/ (Наука и жизнь, Наполеон о русской кампании 1812 года)

Наполеон восхищался русской архитектурой Москвы, называл ее потрясающим полуевропейским — полувосточным городом. Французская армия, подошедшая к Москве в сентябре 1812 года, готовилась, согласно планам Наполеона, остановиться в Москве на зиму, чтобы избежать суровых холодов. Но перезимовать в сгоревшей Москве французы не могли. Это стало для армии Наполеона одним из фатальных ударов, обусловивших ее дальнейшее поражение и плачевный исход из России. Впоследствии и сам Наполеон рассказывал, что поджог Москвы, вместе с «Генералом Морозом», привел его армию к поражению.

Правда, сам градоначальник Ростопчин впоследствии пытался снять с себя обвинения в поджоге Москвы. Этому способствовали, в частности, и сведения о том, что в огне погибли от 10 до 20 тысяч раненых и больных русских людей. Кроме того, после ухода Наполеона стали появляться владельцы сожженных домов, и далеко не все из них были столь патриотичны, что мирились с видом своего сгоревшего недвижимого имущества. Некоторые требовали возместить понесенные в результате действий поджигателей убытки. Но это уже другая история, главное — московский пожар действительно нанес одно из сильнейших поражений наполеоновской армии.

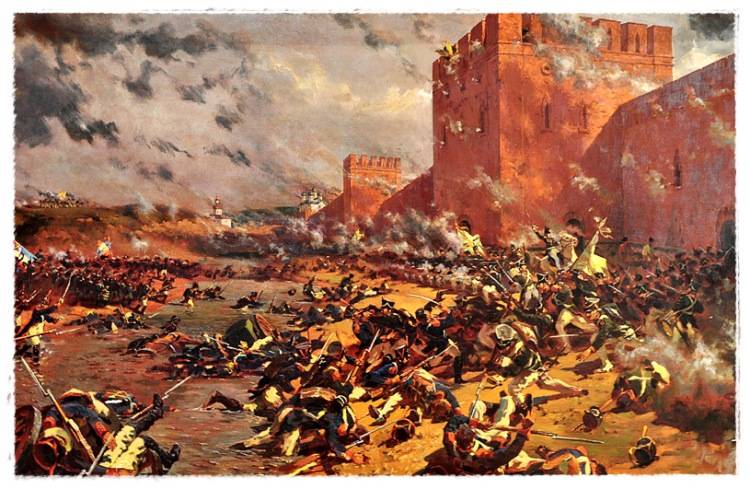

Разумеется, не мог прославленный на полях европейских сражений полководец Наполеон не оставить воспоминаний и о действиях русской армии. В начале кампании они казались ему странными. Привыкший к линейным сражениям, Наполеон очень удивился, когда русская армия под командованием Барклая де Толли начала стремительно отступать на восток, покидая важнейшие города западной части страны. Благодаря отступлению русских войск, французам удалось в относительно короткое время дойти до Москвы. Рассчитывая захватить Смоленск, император столкнулся с первым серьезным разочарованием. Город горел, как и позже Москва, причем его жители и не думали тушить пожары. Русские спокойно поджигали собственное имущество с одной лишь целью — чтобы оно не осталось врагу. Поэтому оставаться в Смоленске не представлялось возможным.

Эйфория по поводу быстрого захвата западных территорий Российской империи сменилась тревогой. Ведь Наполеон все больше беспокоился о том, где расквартировать войска на зимовку. Идти дальше на восток, в казавшуюся бескрайней Россию, было страшно. Тем более, что встречали французскую армию лишь пустеющие города и жалкие остатки продовольствия. Ни лошадей, ни запасов провианта, ни одежды или хозяйственных товаров в городах и селах французские войска практически не находили. Естественно, что брожение возникало и среди самих солдат, которые с трудом понимали, почему «вознаграждением» за долгие странствия по всей Европе становятся сожженные и покинутые города. О недоумении своих солдат впоследствии, уже в ссылке на острове Святой Елены, вспоминал и сам Наполеон Бонапарт, делясь со своим врачом воспоминаниями о российском походе. Тактика русской армии по заманиванию французов вглубь страны оказалась на редкость оправданной — русские полководцы прекрасно понимали, что даже многочисленным войскам Наполеона не удастся установить контроль над бескрайними российскими просторами, особенно в условиях партизанской войны, пожаров, приближающейся зимы и отсутствия продовольствия в захваченных населенных пунктах.

Кстати, архитектура старых русских городов, их крепостные укрепления тоже вызвали неподдельный восторг Наполеона. В своих воспоминаниях Наполеон очень лестно отзывается о том же Смоленске. По словам императора, весь артиллерийский резерв был употреблен им для того, чтобы пробить бреши в стенах крепости, но ядра французских пушек застревали в русских укреплениях. Конечно, был интересен Наполеону и совершенно необычный для европейца вид русских построек — церквей, домов, крепостных сооружений.

Наконец, дороги… Извечная проблема России, о которой сложено много разнообразных анекдотических историй. Но эта проблема, как и суровый российский климат, не раз выручала нашу страну в борьбе с неприятельскими ордами. Не стал исключением и поход Наполеона. По сравнению с хорошими и компактными дорогами небольшой Европы, российские дороги того времени, по отзывам французского императора, были просто ужасными. Качество дорог сыграло на руку российским войскам. Наполеон, у которого отсутствовали достоверные карты местности и который видел, что дороги в большинстве своем являются труднопроходимыми, не решился разделить свою армию на несколько корпусов и направить их по разным направлениям. Впоследствии он тоже называл качество дорог одним из главных факторов, повлиявших на ослабление армии во время похода в Россию.

Таким образом, финал наполеоновского вторжения был вполне предсказуем. Поражение Бонапарта стало уроком для многих других врагов государства российского. Но, тем не менее, в 1941 году, спустя 129 лет после наполеоновской эпопеи, очередные «силы объединенной Европы» решились напасть на Советский Союз — Россию. И в этом случае народное сопротивление, действия армии, дороги и тот же «Генерал Мороз» не подвели нашу страну, хотя и противник был куда более серьезный, чем Наполеон в свое время.

Источник

Генерал Мороз против Наполеона

C 26 по 29 ноября 1812 года армия Наполеона вела бои на Березине, где потерпела поражение от русских войск и прекратила существование как организованная вооружённая сила. Долгое время считалось, что причиной поражения французов стали сильные морозы, свирепствовавшие той осенью в России. Начало этому мифу положил сам Наполеон Бонапарт. Что же предопределило поражение его армии на самом деле?

Рождение мифа

Через несколько дней после боёв на Березине, находясь в белорусском городке Молодечно, Наполеон Бонапарт продиктовал текст 29-го и последнего в ходе русской кампании Бюллетеня Великой армии. Такие бюллетени издавались на протяжении нескольких лет — они рассказывали о ходе боевых действий с участием французских войск и предназначались солдатам Великой армии, а также жителям Франции и представителям иностранных государств. Как средство пропаганды Бюллетень отражал точку зрения, выгодную Наполеону. Не стал исключением и его 29-й выпуск.

Констатируя неудачное окончание похода в Россию, Бонапарт объявил причиной поражения раннее наступление необычайных холодов:

«Морозы, начавшиеся с 7-го числа ноября, вдруг увеличились, и с 14 по 16 ноября термометр показывал от 16 до 18 градусов ниже точки замерзания. Дороги покрылись гололедицею, и обозные лошади падали каждую ночь не сотнями, а тысячами, а особливо взятые из Немецкой земли и Франции. В несколько дней погибло их более 30 тысяч. Вся конница осталась пешею, артиллерия и обозы без лошадей. Мы принуждены были большую часть своих пушек, также военных и съестных припасов оставить на дороге или истребить. Армия, бывшая 6-го числа ноября в самом лучшем состоянии, 14-го ноября уже совсем переменилась; она лишилась конницы, артиллерии и обозов.

Без конницы нельзя было нам ни на четверть мили делать рекогносцирования, а без артиллерии не могли отважиться ни на какое сражение и вынуждены были выжидать нападения на себя неприятеля; поэтому надлежало продолжать поход свой, дабы не быть принужденными вступить в сражение, о котором, по причине недостатка в амуниции, не можно было нам даже и думать; чтобы неприятель не мог обойти нас, мы должны были занять большее пространство, не имея конницы, которая могла бы рекогносцировать неприятеля и соединить наши колонны. Сие затруднение, сопряженное с наступившими вдруг морозами, привело нас в самое жалостное состояние».

29-й Бюллетень стал последним не только в 1812 году, но в истории Великой армии, породив миф о Генерале Морозе или Генерале Зиме как единственном защитнике России от иноземных вторжений. Этот миф до сих пор популярен среди западных историков – на протяжении двухсот лет его неоднократно использовали как союзники, так и противники России и СССР.

Само имя «Генерал Мороз» впервые появилось в печати за два дня до того, как Наполеон изложил свою версию событий. 1 декабря 1812 года в Лондоне вышел сатирический листок «General Frost Shaving Little Boney» («Генерал Мороз, бреющий маленького Бони», то есть Бонапарта). С тех пор в массовом сознании стало укореняться представление о толпах наполеоновских солдат, бредущих по заснеженным русским просторам и страдающих от буквально сибирских морозов, которые практически полностью уничтожили 610-тысячную французскую армию. Попытаемся ответить на вопрос – насколько такая картина соответствует реальности?

Мосты через зимнюю Березину

Последние французские солдаты во главе с маршалом Неем покинули территорию Российской империи 14 декабря 1812 года, то есть, в самом начале календарной зимы. Уже после сражения на Березине столбик термометра упал до −20°С, что вызвало массовые жертвы среди отступавших. Смерти или плена на Березине избежало около 60 000 человек, которые, в большинстве своём, представляли собой толпы больных, раненых, деморализованных людей, мечтавших о спасении даже путём сдачи в плен. Позднее к ним присоединилось ещё около 20 000 солдат. Из общего количества спасшихся 40 000 человек погибли, не добравшись до Вильно, а многие закончили свой земной путь в самом городе и на пути к Неману. Именно к этому периоду относится большинство жутких подробностей из воспоминаний участников событий, включая массовые случаи каннибализма. Не менее ужасная судьба ждала раненых, брошенных отступающими сослуживцами на произвол судьбы в виленских госпиталях:

«Французы, терзаемые голодом, томимые жаждой, не находя помощи, не имея сил оставить здание, в отчаянии набросились на сосуды (в патологоанатомическом кабинете), съели препараты и выпили весь спирт. Конечно, большая часть из них тут же нашла смерть»

Но мороз лишь добил остатки Великой армии, а судьба её решалась ранее – в октябре и ноябре, когда погода была иной. Первый снег в 1812 году выпал только 4 ноября, когда армия Наполеона уже подходила к Смоленску. Согласно температурной таблице из отчёта Виленской астрономической обсерватории за 1812 год, до начала декабря самая низкая температура наблюдалась 13 (-8°С), 14 (-9,2°С) и 15 (-6,5°С) ноября, а большую часть месяца температуры колебались в районе 0°С. Косвенным подтверждением этих данных служат некоторые факты. Например, 18 ноября после сражения у Красного Ней с остатками своего корпуса перебрался через Днепр, покрытый тонкой коркой льда, по которому ещё не решались ходить местные жители. После переправы у маршала осталось всего 800–900 человек из 3000, а большинство остальных утонуло в полыньях.

26 ноября французские сапёры были вынуждены строить мосты через незамёрзшую Березину – небольшую равнинную реку с медленным течением. В месте переправы ширина реки составляла менее 80 метров, но мост пришлось строить гораздо более длинным, поскольку оба берега представляли собой болотистый луг – также незамёрзший и непроходимый для лошадей и повозок. Все эти факты не слишком совпадают с утверждением Наполеона о температурах от 16 до 18 градусов ниже точки замерзания, даже если учесть то, что император использовал шкалу Реомюра, градус которой на 20% меньше, чем по Цельсию.

Голод и «военная чума»

Помимо этого, не стоит считать французов изнеженными южанами, неспособными действовать в холодном климате. В январе 1795 года французская армия пересекла замёрзшую реку Ваал и вошла в Амстердам, после чего совершила переход через морской залива Зёйдерзе к местечку Ден-Хелдер, где захватила застрявший во льду голландский флот. В феврале 1807 года в битве при Прейсиш-Эйлау войска Великой армии маневрировали по льду замёрзших озёр, несмотря на мороз и метель.

Что же касается массового падежа лошадей, то он начался ещё летом и продолжался на протяжении всего похода. Через неделю после ухода французов из Москвы армию Наполеона догнал отряд маршала Мортье, который должен был взорвать Кремль и покидал город последним. Из 8000 его солдат только 2000 имели лошадей, хотя почти все они были кавалеристами.

Одним из первых против наполеоновской трактовки событий выступил знаменитый партизан и герой Отечественной войны Денис Давыдов. В 1835 году он опубликовал статью «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?», в которой обращал внимание на то, что холода не достигали критических величин, что отдельные корпуса французов, несмотря на воздействие холодного климата, сохраняли боеспособность до битвы на Березине, что зима была лишь союзницей русских, а армия Наполеона была разгромлена до настоящих морозов благодаря усилиям регулярных войск и партизан. Через сто лет выдающийся историк Евгений Александрович Тарле изложил свою версию причин гибели Великой армии. Соглашаясь с выводами Давыдова, он акцентировал внимание на проблемах снабжения, которые привели к гибельному для французов голоду. Тарле писал:

«Нам важно зафиксировать факт страшного голода именно в тот период, когда еще и морозов не было, а стояла прекрасная солнечная осень. Именно голод, а не мороз быстро разрушил наполеоновскую армию в этот период отступления»

Действительно, Наполеон вышел из Москвы 19 октября, а 24-го его армия сошлась с русскими в кровопролитном сражении под Малоярославцем. Этот город восемь раз переходил из рук в руки. В конце концов, остался за французами, но пробиться дальше они так и не смогли. Прусский генерал и военный теоретик Карл фон Клаузевиц, сопровождавший русскую армию в 1812 году, обращал внимание на то, что для отступления по вражеской территории войскам необходимы заранее подготовленные склады с продовольствием. У Наполеона таковые имелись в Смоленске, Витебске, Минске, Вильно, и целью французов были не южные губернии России, а Калуга с её продовольственными складами, где можно было пополнить запасы и двигаться на Смоленск чуть южнее пути, который привёл их в Москву. Однако после Малоярославца французский полководец не решился на новое сражение и был вынужден отступать по старой Смоленской дороге, уже разорённой в ходе летнего наступления.

Уходя из Москвы, Наполеон приказал запастись продовольствием на двадцать дней, однако уже на пути к Смоленску его армия столкнулась с серьёзными проблемами по части снабжения. Тарле приводит свидетельства французских офицеров, которые радовались то «картофелинам, которые нужно было есть без соли со сгнившим хлебом», то «нескольким обрывкам конской падали». Ещё хуже пришлось тысячам русских пленных, которых французы вели с собой, перестав кормить и безжалостно добивая ослабевших и отстающих.

Продовольственные склады в Смоленске прекратили своё существование в течение трёх дней, а в условиях падения дисциплины в Великой армии говорить о рациональном распределении продуктов среди подразделений не приходилось. К тому же, продуктов в Смоленске оказалось значительно меньше, чем предполагалось. Не удалось воспользоваться и магазинами в Витебске и Минске (первый был занят русскими войсками под командованием Витгенштейна 7 ноября, второй – армией Чичагова 16 ноября).

К потерям от холода, голода и боевых действий стоит прибавить и жертвы болезней – прежде всего, тифа или, как его называли медики того времени, «военной чумы». Известно, что до начала XX века смертность от болезней в ходе войн в несколько раз превышала количество погибших на полях сражений. Воздействию всех вышеназванных факторов русская армия подвергалась так же, как и французская. Из Тарутинского лагеря под Москвой Кутузов вывел 97 112 человек при 622 орудиях, а через два месяца в Вильно добрались лишь 27 464 человека с 200 орудиями. Большая часть потерь пришлась на больных и отставших, при этом русская армия сохранила и дисциплину, и высокий уровень боеспособности.

Сокрушение Великой армии

Видимо, причина гибели Великой армии лежит в области морали и боевого духа. Именно такой точки зрения придерживается один из лучших современных специалистов по истории наполеоновских войн Олег Соколов. По его мнению, армию Наполеона морально сломило взятие Москвы и последовавший за ним пожар в городе, во время которого у французских солдат проснулись стяжательские, мародёрские инстинкты. Грабёж, в свою очередь, сопровождался резким падением дисциплины, разложением армии и утратой ею боеспособности:

«В итоге следствием Московского пожара стало превращение Великой армии в хаос повозок с награбленным и толп тащивших своё добро людей, где каждый был сам за себя. Морозы, голод, казаки и партизаны сломили не армию Наполеона. Всё это – люди и стихии – било, прежде всего, толпу спасающих пожитки и собственную шкуру, чаще всего безоружных, «одиночек». А эта толпа, как гангрена, постепенно охватывала всё новые и новые части войска»

Несомненно, мародёрство сыграло огромную роль в гибели наполеоновских войск. И всё же главная причина поражения Великой армии видится в том, что её характер и возможности не соответствовали поставленным перед ней целям. Наполеон действовал в рамках своей обычной стратегии сокрушения – полного разгрома вооружённых сил противника и взятия его столицы в ходе одной кампании. Однако для борьбы с Россией на её территории даже выдающихся личных способностей Наполеона и сил 610-тысячной армии оказалось недостаточно. Тем более, почти две трети её численности составляли нефранцузские контингенты – немцы, поляки, итальянцы, датчане, испанцы, швейцарцы, бельгийцы, голландцы и представители других европейских народов. Все эти люди были не против участия в победоносном походе под командованием одного из самых талантливых полководцев в истории человечества. Однако когда взятие древней русской столицы не принесло желанного мира, это не могло не сказаться на состоянии войск. К ожесточённой схватке с сильным противником в глубине огромной враждебной страны армия Наполеона оказалась не готова. Процесс её разложения начался именно в Москве, поскольку солдаты, которые стремились к городу в течение летних месяцев, почувствовали, что кампания складывается неудачно. Такое положение дел приводило в замешательство и самого Наполеона. Тарле писал об этом:

«Как уйти? Как начать отступление ему, привыкшему только наступать и завоевывать? «Это покажется бегством! Это отзовется в Европе!» Стоит начать отступать, и подымутся со всех сторон опаснейшие войны. «Москва – это не военная позиция, это – политическая позиция»

Пробыв в Москве месяц, французский император не смог предложить своей разнородной армии ничего, кроме тяжёлого отступления, которое должно было остановиться на зимних квартирах где-то «между Днепром и Двиной». Армию Наполеона погубил не пресловутый Генерал Мороз, а ошибка в стратегическом планировании, которая привела к поражению в России и началу разрушения империи Бонапарта.

Источник