Школьное чтиво

Произведения школьной литературы в простой и доступной форме

26.12.2020

Паустовский К. «Снег»

Читайте краткое содержание других рассказов Константина Паустовского:

Главные герои рассказа «Снег» и их характеристика

- Татьяна Петровна. Певица из Москвы. Романтичная, весёлая, лёгкая на подъём. Добрая и не равнодушная.

- Николай Потапов. Лейтенант. Спокойный, уравновешенный, любящий сын.

- Варя. Дочь Татьяна Петровны. Весёлая, часто смеется.

План пересказа рассказа «Снег»

- На новом месте

- Портрет сына

- Письмо

- Беседка и рояль

- Приезд Потапова

- Вечер в доме

- Расставание

- Ещё одно письмо

Краткое содержание рассказа «Снег» для читательского дневника в 6 предложений

- Татьяна Петровна с дочкой жили в доме умершего старика Потапова.

- Однажды, она прочитала письмо сына Потапова.

- Она сделала всё, о чём тот писал отцу.

- Потапов приехал в город и узнал о смерти отца.

- Он пришёл к дому и был удивлён, как Татьяна Петровна заботилась о нём.

- В письме он предложил ей свою жизнь и Татьяна Петровна была счастлива.

Главная мысль рассказа «Снег»

Счастье всегда где-то рядом.

Чему учит рассказ «Снег»

Рассказ учит не быть равнодушными. Учит жить и радоваться жизни не смотря ни на что. учит не взрослеть и подольше оставаться детьми. Учит ждать своего счастья.

Отзыв на рассказ «Снег»

Мне очень понравился этот трогательный рассказ. Мне понравилось, что Татьяна Петровна нашла своё счастье там, где не ждала. Она была доброй и отзывчивой женщиной и сумела найти дорожку к сердцу молодого лейтенанта. Мне кажется, что всё у них будет хорошо и они будут счастливы вместе.

Пословицы к рассказу «Снег»

Вместе сходиться — рекой становиться.

Читать краткое содержание, пересказ рассказа «Снег»

Источник

Паустовский «Снег»: главные герои, какова главная мысль?

В рассказе «Снег», рассказывается история про мужчину и женщину, которые неожиданно встретились. Оба они понимали, что где-то видели друг друга, но вспомнить никак не могли. Так уж получилось, что Николай ошибся, а Татьяна и спорить не стала, она понимала, что это любовь.

Главных героев в рассказе «Снег» всего двое.

Первая героиня это Татьяна, которая так и не могла вспомнить, где видела Николая.

Второй герой это Николай Потапов. Он то и ошибся, когда посчитал Татьяну за незнакомку из Крыма.

Главная мысль мне кажется заключается в том, что любовь можно найти в любой момент и неожиданно. Татьяна и Николай имеют много общего, именно поэтому у них загорелся интерес друг к другу.

Здесь можно прочитать краткое содержание рассказа.

В рассказе Паустовского «Снег» Татьяна Петровна со своей дочерью эвакуировались из Москвы. Они поселились в доме у местного старика, который вскоре умирает. У старика есть сын Николай Потапов, он служит на флоте. Во время отпуска Николай возвращается домой к отцу и на вокзале узнает, что он умер и в его квартире живет актриса со своей дочерью. Николай был в шоке от смерти отца и ему не понравилось, что дома находились чужие люди. Когда он познакомился с Татьяной, ее лицо показалось ему знакомым, она будто бы тоже знала его. Николай уезжает, а через какое-то время пишет Татьяне письмо, в котором сообщает, что вспомнил ее. Он считает, что прекрасная девушка, которую он видел в Крымском парке — это Татьяна и он никак не мог ее забыть. Татьяна думает, что никогда не была в Крыму, но понимает, что сейчас это уже не важно.

Главные герои рассказ Паустовского «Снег»:

- Татьяна Петровна — актриса, приехала из Москвы. Поселилась у Патапова старшего со своей дочерью. Лицо его сына кажется ей знакомым.

- Николай Потапов — лейтенант, служит на флоте. Его отец умер и он спешит к нему домой, Татьяна живущая в доме отца, кажется ему знакомой. Позже он путает ее с девушкой, которую видел в Крымском парке.

- Варя — дочь Татьяны, вместе с матерью они уехали из Москвы.

- Патапов старший — старик у которого жили Татьяна с дочерью.

Главная мысль рассказа Паустовского «Снег»:

Это произведение о любви, которая меняет жизнь главных героев. Даже в военное время она не чужда людям и может все изменить в их жизни.

Рассказ Зощенко «Золотые слова» — это забавная и поучительная история о правильном воспитании детей. В центр повествования автор поставил детей Миньку и Лелю, они и являются главными героями произведения. Дети любили присутствовать на ужинах вместе со взрослыми, поскольку им было интересно принимать участие в беседах. Но вели себя дети плохо: перебивали старших, мешали общению взрослых и болтали, когда нужно было молчать.

Отец Миньки и Лели тоже является главным героем рассказа, именно этот человек придумал наказание для провинившихся за столом детей. Он запретил ребятам присутствовать на ужинах со взрослыми в течение двух месяцев. Папа — мудрый и справедливый человек, он пытается донести до отпрысков мысль, что нужно вести себя прилично и действовать, исходя из обстоятельств.

Главным героем можно назвать и начальника отца, которому здорово досталось от детей. Сначала они мешали ему излагать свои мысли, а затем Минька уронил в его чай кусочек масла. Но дети, обещавшие отцу молчать, не признались в содеянном, чем и вызвали праведный гнев гостя.

Мы видим, что ребята решили молчать в присутствии гостей, но они не сообразили, что в особых ситуациях говорить можно и нужно. Автор пытается донести читателям мысль, что в любых ситуациях нужно действовать обдуманно. Правила поведения нужно исполнять, но не слепо, а исходя из сложившихся обстоятельств.

Паустовский в своей сказке «Растрепанный воробей» описывает поведение и поступки людей и птиц, причем последних он наделяет человеческими чертами. К своим героям автор относится по-разному — одних поддерживает, других — осуждает.

Автор с любовью описывает семью, в которой отец внимательно и с нежностью относится к своей супруге. Он сочувствует маме, которая потеряла дорогую сердцу брошь и доброжелательно относится к отзывчивой и неравнодушной Маше. Ему нравится, что девочка проявляет сострадание и оказывает помощь несчастному воробьишке.

Паустовский сделал воробья Пашку героем, нарисовав его мужественным, верным и благородным. Он даже называет его «маленьким пушистым снарядом», отмечая его удаль, решительность и отвагу. Автору нравится находчивый и неунывающий воробей, который имеет доброе отзывчивое сердце.

И только ворона вызывает у автора отрицательные эмоции — он считает её коварной, скупой и бесцеремонной. Поведение птицы-разбойницы он осуждает, потому и придумывает для неё справедливый акт возмездия.

Этот рассказ Андрея Платонова посвящён детям войны, но не тем, кто испытывал невзгоды и голод в тылу, а тем, кто волею судьбы был на передовой и принимал непосредственное участие в боевых операциях.

Главный герой этого рассказа Сережа Лабков, десятилетний мальчуган, живший со своими родителями на фронте. Отец –полковник умер от ранений, да и мать – военный врач , тоже не долго прожила.

К главным персонажа относится и майор Бахичев, который пытался отправить Сережу в тыл, он же и поведал всю историю об этом пацане.

Третьим главным персонажем конечно же является сам рассказчик, который в прифронтовой зоне и встретил Сережу со своим провожатым.

Главной мыслью этого рассказа является то, что война, это горе, не щадящая никого. Очень плохо, что детям пришлось видеть все ужасы войны воочию и даже принимать участие. Дети, не видевшие настоявшего беззаботного детства, вынуждены очень рано становиться взрослыми.

Главные герои рассказа — 2 рыбака, сам автор и его друг Рувим. Так же в рассказе описываются дед по прозвищу 10 процентов и бабы, которые постоянно смеялись над рыбаками из-за того, что у них ничего не ловится. Автор рассказывает о главных врагах рыбака: комарах, мальчишках, которые или купаются и пугают рыбу, или просто стоят рядом и мешают, а также о стариках, которые любят поговорить и отвлекают, о корягах. Но в конце рассказа рыбакам удалось поймать огромного линя. Они гордо его несли по лугу и по деревне и с этого времени бабы перестали подшучивать над ними.

Рассказ Паустовского «Прощание с летом» представляет собой пейзажную зарисовку, поэтому нельзя в нем назвать кого-либо главным героем. Вернее, таким героем конечно же будет Природа, но природе бесполезно пытаться дать характеристику — она всегда разная.

А вот действующими лицами этого рассказа оказываются автор-рассказчик и его друг Рувим, охотники, рыболовы, просто любители активного отдыха на природе, опытные наблюдатели-естество испытатели.

Так же в рассказе появляется дед Митрий, знаток не только природы, но и старинных обычаев.

Главную мысль этого рассказа можно охарактеризовать с помощью пословицы:

Автор вспоминает о красотах лета и понимает, что красоты зимы будут ничуть не хуже.

Источник

Исследовательская работа Белый цвет в рассказе К. Г. Паустовского «Снег»

В данной работе представлен словесно-изобразительный анализ рассказа К.Паустовского «Снег», который помог увидеть главное: всегда нужно верить в будущее, стремиться к прекрасному и учиться видеть мир вокруг себя. Воспитать же душевную чуткость в людях призван мир Паустовского, который каждому напоминает о том, что всё это вечно.

Содержимое разработки

Региональная научно-исследовательская конференция учащихся

в рассказе К. Г. Паустовского «Снег»

Выполнил: Устинов Степан

учитель русского языка и литературы

Новокузнецк. 2018 год

Краткое содержание рассказа «Снег» 4

Цветовая палитра рассказа «Снег» 4

Лексический анализ произведения 5

Анализ анкетирования учащихся 6-9 классов —

Список используемой литературы и источников 14

Слово, разными своими гранями обращено ко всем уровням художественного текста: к сюжетному, образному, эмоциональному, тематическому. Весь мир художественного произведения образно отражается в слове. Основные стороны слова — фонетический облик, морфемная структура, лексическое значение, стилистическая принадлежность. Все эти лингвистические особенности слова отражаются в его ассоциативных связях.

Актуальность данной работы заключается в том, что выполнение творческого задания при сдаче ОГЭ за 9 класс требует глубокого понимания и осмысления текстового материала, умения работать с подтекстом, находить средства языковой выразительности и художественной изобразительности.

Цель: формирование умения ассоциативного развёртывания текста

ознакомиться с содержанием рассказа «Снег»;

проанализировать цветовую палитру рассказа «Снег», выделив прилагательные и существительные, отражающие цветовые оттенки;

выявить ассоциативные связи;

анализ анкетирования учащихся;

определить связь между душевным состоянием героев и оттенками цвета, как художественный прием в литературе.

Гипотеза: можно ли через оттенки белого передать чувства и переживания людей.

Объект исследования: рассказ К. Г. Паустовского «Снег».

Предмет исследования: цвет снега.

Методы исследования: информационно-поисковый (чтение рассказа и критических статей, использование Интернет-ресурсов), диагностический, аналитический, обобщающий.

Ассоциация – связь между отдельными представлениями, при которой одно из представлений вызывает другое.

Краткое содержание рассказа «Снег»

Рассказ К.Паустовского «Снег» написан в 1943 году. Время написания рассказа и его внутреннее время совпадают. 1943 год – середина Второй мировой войны. Время жестокого и переломного момента в жизни каждого человека. В своих произведениях К. Паустовский рассказывает о том, как война настигает мирных людей в их обыденности, «гражданской» жизни. Рассказ «Снег» написан Паустовским в тревожном напряжении сорок третьего года. Писатель не стремился в своём произведении акцентировать внимание на жестокостях и тяготах войны. Он хотел внести в суровое, скудное существование людей немного радости, напомнить о близких людях, о родном доме.

Цветовая палитра рассказа «Снег»

Механизм ассоциативного развёртывания текста выявляется в процессе наблюдения над взаимодействием ассоциативно-смысловых полей ключевых слов.

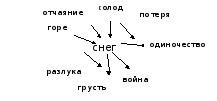

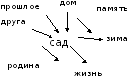

Характерным признаком ассоциативно-смыслового поля (АСП) ключевых слов в рассказе К.Паустовского «Снег» является контрастный принцип их организации. Покажем это на примере текстовых АСП, ключевых для рассказа «Снег» слов: «снег» — холод, одиночество, разлука, тепло, родной дом, любовь; «сад» — зима, дом; «письмо» — война, любовь.

Ключевое слово-заглавие обычно имеет повышенный коммуникативный потенциал. Оно является доминантой, образующей узел, к которому стягиваются пучки ассоциативно-смысловых связей различных элементов структуры текста.

Ключевое слово-заглавие всегда значимо в идейном отношении, оно намеренно актуализируется автором, в том числе и количественно. [1, с.147] В рассказе К.Паустовского слово «снег» употребляется 10 раз.

В анализе ключевого слова важно знать, что это своего рода «свёрнутый текст» (оно имеет образность, ассоциативный потенциал). Ключевые слова не только взаимодействуют друг с другом, но и порождают другие ассоциаты, являясь стимулами.

Обязательный элемент стиля К.Паустовского – цветопись. Это значит, что цветообозначения (прилагательные, существительные и глаголы) специально отбираются и распределяются в тексте так, чтобы средствами языка воссоздать зрительно ощутимую цветовую картину мира. [3, с.715] Паустовский внимателен к оттенкам, полутонам: красный-розовый, белый-белоснежный. Подобная полутоновость цветописи несколько приглушает её яркость.

Гармоничность красок сочетается с их смягчённостью, которая достигается полутоновыми синонимами, писатель обращает внимание на переходы тонов.

Цветовые эпитеты в рассказе «Снег» играют особую роль. Именно с их помощью создаётся полная картина всего происходящего. Главную позицию занимает белый цвет, так как именно на фоне зимнего пейзажа развивается действие рассказа. Белый цвет может иметь несколько значений: смерти, безжизненности; спокойствия, чистоты; праздничности. К.Паустовский в рассказе придаёт белому цвету множество новых значений.

Цветовая палитра рассказа разнообразна, она отражает переживания, чувства героев (Приложения № 1, 2).

Лексический анализ произведения

Название рассказа «Снег» становится одним из главных

действующих лиц. К.Паустовский строит повествование по принципу ассоциативных связей. В рассказе можно выделить следующие ключевые ассоциаты: «снег», «сад», «письмо». Рассмотрим ассоциат «снег».

В рассказе ассоциации к слову «снег» выполняют разную композиционную роль, деля произведение на две части. Ассоциативно-смысловое поле ключевого слова «снег» выглядит следующим образом:

ядерная часть – «снег»;

периферия – смерть, разлука, горе, печаль, разочарование, потеря, война, одиночество, печаль, грусть, отчаяние; встреча, счастье, воспоминания, родной очаг, радость, любовь (Приложение №3).

В начале рассказа героиня недовольна собой, городком, куда попала волею судьбы. Но постепенно она успокоилась, «особенно когда пришла зима и завалила его (городок) снегом» [2, с.264]. Татьяна Петровна однажды ночью проснулась: «Снега тускло светили в окна. С дерева беззвучно сорвалась птица, стряхнула снег» [2, с.265]. И поняла, что это действительно близкий ей дом, с родной для неё атмосферой. И уже не жалко было оставленную Москву и прерванную карьеру. Всё случилось так, как и должно было случиться, по-другому и быть не могло.

Ключевое слово «снег» может иметь разные варианты – синонимы, формы слова или однокоренные образования других частей речи: «пришла зима и завалила его снегом»[2, с.264], «снега тускло светили в окна» [2, с.265], «стряхнула снег» [2, с.265], «сыпал белой пылью, запорошил стёкла» [2, с.265], «зима, снег» [2, с.265], «редкий снежок» [2, с.267], «сорвался снег» [2, с.267], «в снегу дорожка» [2, с.267], «чтобы сбить снег с ботиков» [2, с.268], «бросали на снег лёгкие тени» [2, с.269], «таял снег» [2, с.268], «снежный сад» [2, с.270].

Но слово «снег» в рассказе не просто деталь зимнего пейзажа, но олицетворение холодности, суровости тяжёлого военного времени, напоминание о родном доме.

В первой части рассказа зимний пейзаж вызывает ощущение тревоги,

печали, так как дан глазами Потапова, находящегося в тяжёлом эмоциональном состоянии: он скучает по родному дому и часто вспоминает то время, когда жил в нём «Я часто вспоминаю тебя, папа. и наш дом, и наш городок» [2, с.265]. Также его тоску обостряют и некие проблемы: «…вот уже месяц, как я лежу в госпитале. Рана не очень тяжёлая» [2, с.265]. И это понятно, ведь любые невзгоды легче пережить у себя, в отчем доме. А Потапов вынужден переживать это в разлуке. Таким образом, возникают следующие ассоциации:

В первой части рассказа краски в зимнем пейзаже приглушены (Приложение № 2). Они словно говорят за героев, рассказывая их историю жизни. В цветовых оттенках отражены эмоциональные переживания героев. Цвет передаёт ощущение грусти, печали, одиночества. Большинство этих чувств отражаются в описании снега и окружающей природы. Снег не блестит, не сверкает: «белела берёзовая роща» [2, с.264], «до сумерек» [2, с.2 ], «дни…серые» [2, с.264], «снега тускло светили» [2, с.265], «сизое небо» [2, с.267]. Тусклая цветовая гамма отражает подавленное состояние главного героя. Автор рисует печальную картину, вызывающую грусть. Даже дом глазами Потапова выглядит потускневшим: «пожелтевшим фотографиям» [2, с.264], «выцветшим зелёным сукном» [2, с.264], «серый кот» [2, с.265].

Цвет в рассказе Паустовского «Снег» играет большую роль. Цветовая гамма изменяется вследствие развития событий, развития отношений героев, изменения времени (Приложение № 2).

Сначала дом и отдалённый городок для героини кажется чужим, но постепенно он принимает образ родного дома, а городок – уютного места. «Маленький дом – всего в три комнаты – стоял на горе, над северной рекой, на самом выезде из городка» [2, с.264], «…к пустынному городку, к его домишкам, скрипучим калиткам, к глухим вечерам, когда было слышно, как потрескивает в керосиновой лампе огонь» [2, с.265], «…выступать в лазаретах — их было несколько в городке…»[2, с.264], «Городок начал ей даже нравится, особенно когда пришла зима и завалила его снегом…»[2, с.264], «наш дом и наш городок» [2, с.265].

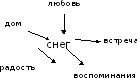

Во второй части рассказа цветовая гамма постепенно приобретает насыщенность, яркость: «розовело небо» [2, с.267], «за облаками поднималась луна» [2, с.2 ], «на золотые нашивки» [2, с.268], «лёгкие тени» [2, с.269], «меркнущее небо» [2, с.270], «горел…не мог погаснуть…неяркий закат…»[2, с.270] (Приложение № 3).

Слово «снег» приобретает противоположные ассоциации:

«Туманная луна поднялась уже высоко. В ее свете слабо светились березы, бросали на снег легкие тени» [2, с.269], — таков пейзаж, где нет войны, где человек с фронта восстанавливает свои силы. Поэтический образ снега подчеркивает чистоту отношений между героями.

У лейтенанта Потапова лучшие воспоминания о родном доме связаны именно с зимним пейзажем: «Зима, снег, но дорожка к старой беседке над обрывом расчищена, а кусты сирени все в инее» [2, с.267]. И

Татьяна Петровна постепенно «оттаивает», тусклые краски оживают, наполняются теплом.

Писатель создаёт не только атмосферу тепла родного дома, но и тепла в душе героев. В рассказе «Снег» К.Паустовский представил нам маленькое чудо любви, что выпало тогда немногим, но было желанным для всех. Действие происходит в маленьком пустынном городке. Паустовский так нарисовал этот уголок России, что, наверное, каждый мог узнать свой родной дом. Писатель сумел увидеть нравственные качества своих героев. В их душах нет корысти, жизненного отчаяния, а есть вера в будущее, которое неразрывно связано с ушедшим прошлым.

Мастерство Паустовского, как писателя, проявилось в умении оживить природу, сад.

Рассмотрим ассоциат «сад».

Сад, словно проводник памяти героев, вбирает в себя жизнь прошлого. Он изображён как одушевлённое существо: «Сад как бы вздрогнул. С веток сорвался снег, зашуршал» [2, с.267].

Ключевое слово «сад» так же актуализируется автором количественно: «за облетевшим садом» [2, с.264], «отворяю калитку, вхожу в сад» [2, с.2 ], «наш сад» [2, с.266], «в инее сад» [2, с.264], «заглянуть в сад» [2, с.267], «на снежный сад» [2, с.270].

Приехав домой, Потапов первым делом идёт в сад, сад своего детства, сад своих надежд, в сад своих мечтаний. Вдалеке от родных мест он часто вспоминал его как что-то, имеющее некую родственную связь с домом и с самой жизнью. Сад изображён и как место отдыха, где в беседке

можно было спокойно поразмышлять о завтрашнем дне, и как лучший друг, которому можно было раскрыть все сокровенные тайны, получив лёгкий шёпот в ответ. Даже в зимнюю стужу в заснеженной беседке сада чувствовалось родное тепло. Сад для Потапова – это маленький кусочек родины, нуждающийся в защите. Сберечь сад – значит, сберечь Родину. Потапов вспоминает сад в своих письмах к отцу.

Рассмотрим ассоциат «письмо».

любовь

Именно в письмах стирается грань времени. В письма каждый вкладывает частичку себя, своей теплоты. Именно на бумаге можно излить душу, откровенно рассказать о своих тревогах.

«Среди зимы начали приходить письма на имя Потапова, написанные одной и той же рукой. Татьяна Петровна складывала их на письменном столе. «Милый мой старик, — читала Татьяна Петровна, — вот уже месяц, как я лежу в госпитале…. Я часто вспоминаю тебя, папа, — читала дальше Татьяна Петровна, — и наш дом, и наш городок. Все это страшно далеко, как будто на краю света. Я закрываю глаза и тогда вижу: вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зима, снег, но дорожка к старой беседке над обрывом расчищена, а кусты сирени все в инее. В комнатах трещат печи. Пахнет березовым дымом. Рояль, наконец, настроен, и ты вставил в подсвечники витые желтые свечи — те, что я привез из Ленинграда. И те же ноты лежат на рояле: увертюра к «Пиковой даме» и

романс «Для берегов отчизны дальней». Звонит ли колокольчик у дверей? Я так и не успел его починить. Неужели я все это увижу опять? Неужели опять буду умываться с дороги нашей колодезной водой из кувшина? Помнишь? Эх, если бы ты знал, как я полюбил все это отсюда, издали! Ты не удивляйся, но я говорю тебе совершенно серьезно: я вспоминал об этом в самые страшные минуты боя. Я знал, что защищаю не только всю страну, но и вот этот ее маленький и самый милый для меня уголок — и тебя, и наш сад…»[2, с.265-266].

Потапов пишет письма домой, даже не понимая, что там, в его доме, эти письма читает совсем другой, пока чужой для него человек. Но именно эти письма являются знаками, хранителями прошлой жизни, в которой нет проблем и расставаний, светлой домашней жизни. Прочитав письма Потапова, Татьяна Петровна воссоздаёт картину прежнего, довоенного времени. И он возвращается действительно в свой дом с прежней обстановкой, с прежним теплом внутри.

Герои этого рассказа все время ощущают, что знакомы давно. Такое происходит между людьми, у которых много общего. Рано утром Потапов уезжает на фронт. Татьяна Петровна обещает ждать его. Вот оно простое человеческое счастье, без которого в той страшной войне одиноко.

«Татьяна Петровна проводила Потапова на станцию через ночной город. После второго звонка они попрощались. Татьяна Петровна протянула Потапову обе руки, сказала: «Пишите. Мы теперь как родственники. Правда?» [2, с.].

Через несколько дней Татьяна Петровна получила от Потапова письмо с дороги. «Я вспомнил, конечно, где мы встречались, – писал Потапов, – но не хотел говорить вам об этом там, дома. Помните Крым в двадцать седьмом году? Осень. Старые платаны в Ливадийском парке. Меркнущее небо, бледное море. Я шел по тропе в Ореанду. На скамейке около тропы сидела девушка. Ей было, должно быть, лет шестнадцать. … Этой девушкой были вы. Я не мог ошибиться. Я смотрел вам вслед и почувствовал тогда, что мимо меня прошла женщина, которая могла бы и разрушить всю мою жизнь и дать мне огромное счастье. Я понял, что могу полюбить эту женщину до полного отречения от себя. … Но жизнь оказалась милостивой ко мне, я встретил вас. И если все окончится хорошо и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, будет ваша»[2, c. 269-270].

Встреча, о которой пишет Потапов, не имела никакого отношения к Татьяне Петровне, так как на самом деле не её он видел в Крыму. Письмо – кусочек той, довоенной, прошлой жизни, в которую неумолимо вторгается настоящее – любовь Потапова к Татьяне Петровне. Два письма связывают прошлое, настоящее и будущее героев. Уважение, внимание к памяти прошлого помогают обрести любовь.

Мы видим, что ассоциаты «снег», «сад», «письмо» объединяет общее значение дома, памяти, тепла, любви, родины (Приложение № 4).

Паустовский в своем рассказе показал ценности «незамысловатых» вещей, тех самых, которые помогали поддерживать в человеке мужество жить и бороться.

Источник