- «Зимнее утро» (Пушкин): метафоры, эпитеты, сравнения, олицетворения

- Эпитеты

- Олицетворения

- Метафоры

- Сравнения

- Архаизмы

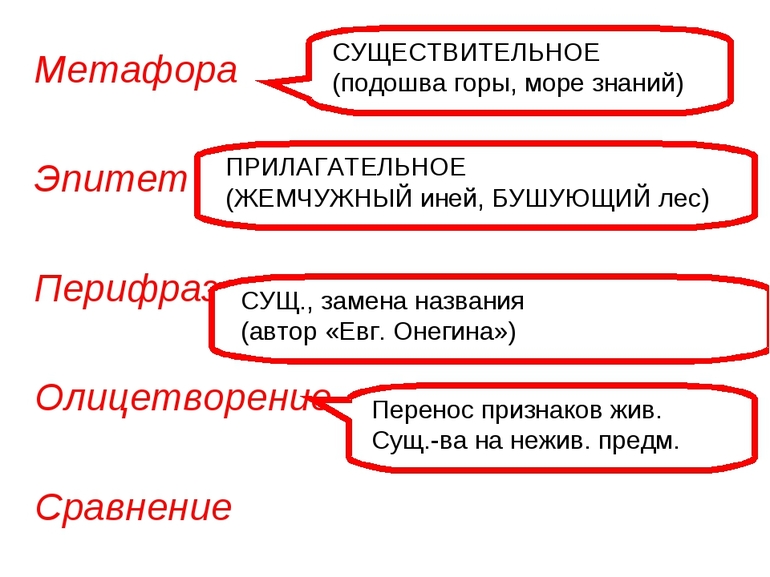

- Стилистические средства выразительности

- Разница между метафорой и эпитетом

- Чем метафора отличается от эпитета

- Метафора — средство речевой выразительности

- Эпитет — образное определение

- Отличие метафоры от эпитета

- Видеоурок

- Как отличить метафоры от эпитета — примеры для сравнения

- Метафора как средство выразительности

- Понятие эпитета

- Сравнительные характеристики

«Зимнее утро» (Пушкин): метафоры, эпитеты, сравнения, олицетворения

В стихотворении А. С. Пушкина «Зимнее утро» нашли отражение и настроение поэта, и описание чудной зимней картины природы, и вскользь показана буря, разгулявшаяся накануне. Стихотворная картина получилась столь замечательной благодаря средствам художественной выразительности, о которых разговор пойдет ниже.

Давайте рассмотрим средства выразительности, использованные Пушкиным в стихотворении «Зимнее утро»: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения и некоторые другие.

Эпитеты

Это как правило прилагательные. В литературном произведении они служат для описания объектов, мест, людей. В стихотворении использованы следующие эпитеты.

- чудесный (день),

- прелестный друг,

- мутном (небе),

- голубыми (небесами),

- бурую (кобылку),

- нетерпеливого коня,

- пустые (поля),

- милый берег.

Олицетворения

Олицетворения иногда называют персонификациями. Это

- Носилась (мгла).

- Желтела (луна).

- Чернеет лес.

- Трещит печь (фактически, в печи потрескивают дрова).

Метафоры

Если эпитеты – это определения, выраженные в прямом значении, то метафоры – это определения, высказанные в переносном смысле;

- Веселым треском. Иначе говоря, потрескивание дров веселит автора.

- Прозрачный лес. То есть деревья с облетевшей листвой становятся прозрачными.

- Янтарным блеском. Солнце заливает комнату теплым желтоватым светом, напоминающим цвет янтаря.

- Великолепными коврами. Снежный покров часто сравнивают с коврами. А тут еще и великолепные.

- Утреннему снегу, то есть по снегу, выпавшему утром, и еще нетронутому людьми и скотом.

Сравнения

Луна как бледное пятно. В густом тумане или снежном вихре луна виднелась бледным пятном. По другому ее воспринимать было трудно.

Архаизмы

В стихотворении использованы старославянизмы с элементами древнеримской мифологии:

сомкнуты негой взоры – фраза, полностью построенная в старославянском стиле. Нега – это наслаждение, удовольствие. Аврора – богиня утренней зари у дохристианских римлян. Поэты нередко отождествляли языческих богов с природными явлениями, представителями которых боги являлись. Вечор, тоже архаичная форма слова «вечер».

Стилистические средства выразительности

В стихотворении поэт применил антитезу. Противопоставление имеется в содержании картин: буря накануне вечером и солнечное утро:

- печальная – веселым;

- мутным – прозрачный;

- мрачный – янтарным блеском, блестит.

В последней строфе наблюдается антитеза: леса густые, поля пустые.

Эмоционально-оценочная лексика выражена словами: красавица, друг прелестный. Здесь же присутствует обращение к подруге. Обращения тоже являются одной из форм стилистической выразительности.

Потрескивание дров выражено аллитерацией повторением звуков -ск-. -ст-: сквозь, блестя, блестит, треском.

Источник

Разница между метафорой и эпитетом

Эпитет и метафора относятся к средствам художественной выразительности, благодаря которым речь становится стилистически выразительной, образной, яркой. Определить их различие бывает непросто из-за того, что и метафора, и эпитет имеют не прямое, а переносное значение, возникающее на уровне ассоциативных связей между предметами, явлениями, их признаками, действием или состоянием.

Эпитет является образным определением, в котором заключается устойчивый отличительный признак изображаемого: сырая земля, молниеносная реакция; молчаливо свидетельствуют; нестись, сметая с пути.

В предложении эпитет всегда связан со словом, к которому относится: существительным или глаголом. Например: трескучий мороз, ласковое солнце; болезненно морщиться.

По значению и стилистическим функциям эпитеты классифицируют как постоянные, изобразительные и выразительные.

Постоянные эпитеты свойственны разговорной речи и устному народному творчеству. Они отличаются устойчивостью и часто воспринимаются как нечленимые речевые обороты, наделенные символическим смыслом: добрый молодец, теплые страны, древний мир, на скорую руку, лететь пулей.

В изобразительных эпитетах выделяется существенный обобщенный признак ряда предметов или явлений, выделенный на основе типизации: золотая осень, здоровый дух, немое молчание, по-отцовски советовать.

Выразительные эпитеты содержат авторскую субъективную оценку, в сочетании с определяемым словом придают тексту многозначность и служат одной из форм проявления индивидуального стиля в литературном творчестве. Примером могут служить эпитеты, которые встречаются в поэзии Б. Пастернака:

Колокольчик не пьет костоломных росинок;

Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском;

…обрушат Сухую грусть на дно очей.

Метафора как вид тропа близка к выразительным эпитетам. Она строится на основе подобия предметов и явлений, сходства их признаков или по аналогии с действиями и состояниями. Чаще всего метафора выражается не одним словом, а развернутой конструкцией, в которой содержится определенное переносное значение.

Оно может отражать подобие по внешним или внутренним признакам: форме, цвету, вкусу, содержанию:

Над головой гроздьями висели спелые звезды. (Сравнение по форме)

Кусты усеяны росистыми жемчужинами. (Сравнение по форме и цвету)

Зимний холод проник в его сердце и лишил жизнь ярких красок. (Сравнение по содержанию происходящего)

В метафоре нет прямого указания на предмет сравнения. Она не акцентирует внимание на сходстве, а вызывает ассоциации, отличающиеся многозначностью в процессе субъективного восприятия художественного текста.

Метафора может быть сложной и сочетать целый ряд образов, создающих эмоциональный фон поэтической речи:

Узкие улочки сжали пространство

До витражей в кафедральном соборе.

Что же мне снится с таким постоянством

Источник

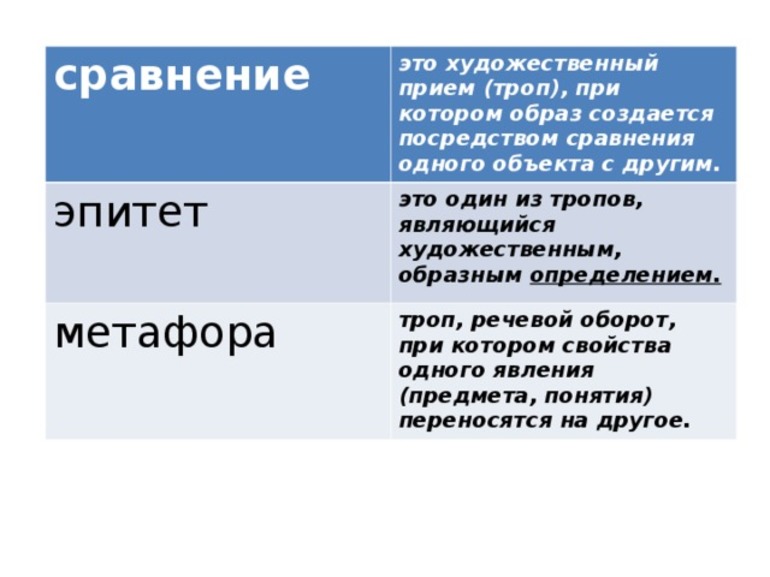

Чем метафора отличается от эпитета

Метафора является скрытым сравнением, чем отличается от эпитета — образного определения предмета или явления.

Метафора и эпитет являются тропами художественного стиля речи. Эти образные средства делают речь выразительной и яркой. Оба тропа возникают на уровне ассоциативных связей между признаками, состоянием или действий явлений и предметов, и-за чего иногда бывает затруднительно определить отличие метафоры от эпитета. Чтобы выяснить, чем отличается метафора от эпитете, вспомним основные черты интересующих нас художественных средств языка.

Метафора — средство речевой выразительности

Метафора возникает как перенос названия с одного предмета на другой на основе сходства зрительных и слуховых восприятий, эмоционально-психологических и вкусовых представлений, внутренних и внешних особенностей предмета или явления (размера, формы, расположения в пространстве, функции и пр.).

Этот вид тропа основывается на сопоставлении нового предмета с уже известным, нахождении точек соприкосновения в чем-либо и выделении их общих признаков, например:

- человек шепчет — шепот волн;

- беседа с другом — беседа птиц;

- синее море — море радости;

- плач ребенка — плач сердца.

Эпитет — образное определение

Ни одно художественное произведение не состоится без определений, обозначающих предметы или явления действительности. В произведениях литературы определения существуют особенные, которые не только называют признак предмета, но и выражают эмоциональное, образное восприятие действительности художником слова. Такие образные определения называются эпитетами.

Понаблюдаем, как мастерски использует эпитеты поэт А. К. Толстой:

Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо,

В полуденных лучах следы недавней стужи

Дымятся. Теплый ветер повеял нам в лицо

И морщит на полях синеющие лужи.

Эпитеты помогают создать образную картину мира. Автор через призму своего эмоционального восприятия смог расцветить её красками слов-эпитетов и сделал яркой и выразительной.

Отличие метафоры от эпитета

1. Метафора — это образное скрытое сравнение, которое можно превратить в сравнительный оборот, например:

Пчела из кельи восковой

Летит за данью полевой.

Поэт употребил метафору, в которой улей подобен келье, сделанной из воска:

улей — келья из воска.

Эпитет — это художественное определение, которое невозможно трансформировать в сравнительный оборот.

2. Эпитет характеризует конкретный предмет иногда с неожиданной стороны. В метафоре не существует такой конкретики. Метафора возникает в результате ассоциативной связи между двумя предметами, в результате чего возникает на основе их подобия поэтический образ.

3. Эпитеты обычно выражаются прилагательными, существительными-приложениями, наречием, обозначающим образ действия.

Метафора представляет собой оборот речи, состоящий из слов разных частей речи. Метафора бывает развернутой, в составе которой используются эпитеты как её составляющая часть, например, читаем у В. В. Маяковского:

Парадом развернув

моих страниц войска,

Я прохожу

по строчечному фронту.

Стихи стоят

свинцово-тяжёло,

готовые и к смерти

и к бессмертной славе.

Поэт уподобляет свою поэзию грозному оружию, а виды её и художественные средства — оружию разного рода войск. Метафору дополняют эпитеты, создавая всю полноту яркого поэтического образа.

Видеоурок

Источник

Как отличить метафоры от эпитета — примеры для сравнения

Метафора как средство выразительности

Метафора представляет собой скрытое сравнение. Принцип ее применения в русской речи заключается в переносе названия (описания) одного предмета на другое. Опираться при использовании метафор следует на сходства слуховых, зрительных, вкусовых и эмоционально-психологических восприятий. Кроме того, для грамотного применения этого тропа требуется определить внешние и внутренние особенности объекта или явления.

Метафора предполагает сравнение уже известного предмета с каким-либо новым объектом. При этом нужно выявить общие признаки, найти точки соприкосновения. Примеры могут быть следующими:

- глубокое море (описание уже известного объекта) — море радости (новое явление, имеющие общее эмоционально-психологическое восприятие);

- человек шепчет (уже известное понятие) — шепот волн (слуховое восприятие нового явления);

- мрачный человек (существующее описание явления) — мрачная осень (новое эмоциональное восприятие понятия).

Подобных метафорических выражений в литературе огромное количество. При этом часть речи может быть любой: прилагательное, существительное, наречие.

Таким образом, скрытое сравнение — основной критерий, который позволяет установить отличие эпитета и метафоры. Это первый признак, по которому можно распознать рассматриваемый троп в русском языке.

Понятие эпитета

Эпитет является средством выразительности и представляет собой образное определение какого-либо предмета или явления. Ни одно литературное произведение не обходится без применения этой тропы. Эпитет позволяет придать тексту красочный оттенок. В большинстве случаев троп отвечает на вопрос «какой? (предмет, явление, действие)».

Примерами эпитетов могут служить такие словосочетания, как «золотые руки», «синеющие лужи», «строчечный фронт» и так далее. Применение этого тропа чаще можно встретить в стихотворениях, в том числе известных поэтов, например, А. С. Пушкина:

Повеселись, мой конь ретивый!

Автор, используя средство выразительности, представляет читателю картину, красочность которой получена посредством его эмоционального восприятия. Эпитет в данном случае делает строки более выразительными и наполненными чувствами.

Сравнительные характеристики

Определение рассматриваемых понятий и их основные характеристики позволяют установить, чем отличаются метафоры от эпитетов. Выделяется несколько отличительных признаков:

- Характер и цель средства выразительности. Метафорическое выражение предполагает скрытое сравнение. Это непрямое выражение соотношения двух понятий, действий или явлений. Образное определение не может быть преобразовано в сравнение, оно придает тексту красочности, повышает его эффектность. То есть оба тропа делают речь ярче, но отличаются по способу выражения.

- Конкретика. Метафорическое средство выразительности носит ассоциативный характер, связь между сравниваемыми предметами не просматривается, ее может не быть совсем. Эпитет, напротив, описывает конкретный объект, даже если восприятие какого-либо явления открывается с неожиданной стороны.

- Части речи. Эпитет чаще всего выражается прилагательным, реже в форме наречия или существительного-приложения. Метафора имеет более широкий диапазон, охватывая все части речи.

Кроме того, метафорические конструкции по строению более сложные. Они могут включать в себя непосредственно эпитетные прилагательные либо состоять сразу из нескольких частей речи.

Источник