По льду финского залива ночью

Это было за десять лет до нашей революции—зимой 1907 года.

По льду Финского залива шли ночью трое: Ленин и два его проводника. Проводники жили неподалеку, в маленьком поселке, и морской берег знали хорошо.

Ленину нужно было уехать из России. Надо было перейти границу незаметно для царских жандармов.

Было холодно, ветрено.

По небу бежали, торопились серые тучи. Иногда ветер разгонял их: на короткое время появлялись вверху зеленые звезды. Но и тогда кругом ничего не было видно, только снег белел под ногами.

Долго шли молча.

К полуночи ветер стал еще сильнее. Ленин поднял воротник своего пальто.

— В такую ночь теплая шуба была бы лучше. —негромко сказал один из проводников.

Ленин повернулся к нему.

— Нет,— ответил он живо,— для таких путешествий шуба не годится.

Проводник потрогал рукой легкое осеннее пальто Владимира Ильича, но ничего больше не сказал.

Стал падать снег и скоро повалил по-настоящему—все гуще и гуще.

— Совсем хорошо! — быстро шагая, сказал Владимир Ильич.— Теперь опасность, пожалуй, позади.

Проводники были финскими крестьянами и по-русски говорили плохо. Они не совсем ясно поняли, что значит «опасность позади», и потому промолчали.

Тогда Ленин спросил:

— А дорогу мы не потеряем? Уж очень густой снег.

Проводник спокойно ответил:

— Дорога? Тут никакой дороги нет. Надо только знать, в какую сторону идти.

И вдруг лед под ногой у него затрещал и подался вниз.

— Осторожно! — крикнул проводник Ленину, а сам вместе со своим товарищем поспешил отскочить назад.

Владимир Ильич остановился: впереди, совсем близко, чернела во льду широкая щель.

— Дальше идти нельзя! — испуганно твердили проводники.

— Вперед! — сказал Ленин и перепрыгнул через щель.

Лед под ним колыхнулся. Но раздумывать было некогда: снег на льду потемнел от хлынувшей снизу морской воды.

— Вперед! — повторил Ленин и пошел дальше, стараясь ступать как можно быстрей и легче.

Проводники со страхом глядели ему вслед.

В одном месте Ленин поскользнулся и чуть не упал, но сейчас же выпрямился и еще быстрей зашагал вперед. И когда опять увидел перед собой новую полосу темной, как чернила, воды, не остановился ни на секунду и снова перескочил через нее. Только тут он почувствовал под ногами крепкий лед. Остановившись, он крикнул проводникам:

Но к нему — и то не сразу — подошел только один из проводников, испуганный и молчаливый.

— Ничего, ничего,— сказал Владимир Ильич, чтобы ободрить его.— В таких случаях самое главное — не останавливаться. Идем дальше!

Финн помолчал, подумал.

— Надо свернуть направо,— сказал он наконец.

— Кругом ведь ничего не видно,— удивился Владимир Ильич,— откуда ж известно, что надо свернуть направо?

Он теперь уж не совсем верил своему проводнику.

— Ветер,— коротко ответил финн.

Владимир Ильич отогнул воротник пальто — верно: ветер раньше дул прямо в лицо, а сейчас в правую щеку. Если свернуть направо, ветер опять будет в лицо. Значит, тут проводник был прав.

И они пошли направо. Теперь проводник опять шагал впереди, а Ленин за ним следом.

Проводник долго молчал, видно, что-то обдумывал. И когда обдумал, сказал:

— Да, для такого дела тяжелая шуба не годится.

Прошло еще некоторое время, и вдруг в темноте послышался слабый звон колокольчиков. Это кто-то ехал, должно быть, на санках по берегу. А потом ветер донес далекий лай собак.

Теперь-то уж граница с царскими жандармами была позади.

Сквозь густой падающий снег, как сквозь кисею, мелькнул желтый огонек — остров, куда шел Ленин, был уже близко. Там Владимира Ильича ждал товарищ, который должен был переправить его дальше — на ледоколе — через Балтийское море.

Ленин увидел перед собой темные скалы острова и еще быстрее пошел вперед.

Источник

По тонкому льду на Запад

материалы

по теме

экскурсии

Походы Александра Македонского

Дуэль

Поздняя осень 1907 года. Царские войска гасят последние очаги революционных выступлений. Премьер Столыпин уже произнес свою знаменитую речь: «Дайте государству 20 лет покоя, и вы не узнаете нынешней России”. Лидеры первой русской революции потянулись в эмиграцию. В. И.Ленин объявлен в розыск за экстремистские призывы.

1907 год. «И Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди»

Для бегства вождя партии большевиков решили использовать наработанную логистику, — через российскую Финляндию в заграничную Швецию. Надежный канал бегства обеспечивался финляндской «партией активного сопротивления”. Это были финские патриоты, в шведском значении этого слова. Указанная националистическая организация не имела ничего общего с социал-демократией и марксизмом (скорее наоборот), но считала возможным помогать российским социалистам в борьбе против общего врага — русского Царя. Сильной стороной финских сепаратистов являлось обильное иностранное финансирование и крепкие позиции во властных структурах В. Княжества Финлянского. Ленину предстояло переместиться из конспиративной виллы Ваза (совр. Репино, СПб) в Турку (Або), а оттуда пароходом в Стокгольм. Временем для перехода выбрали рождественские праздники, когда строгость службы естественным образом ослабляется. Обзаведясь фальшивыми документами на имя доктора Мюллера, Ленин выехал поездом из Куоккала (Репино) в Хельсинки.

Ленин едет к шведской границе. Кадр из фильма «Сквозь ледяную мглу» (1965).

Конспиративный стиль Ленина отличался особой дерзостью. Вот и на этот раз, заподозрив слежку, Ильич, не доехав до Турку 10 км., выпрыгнул в снег из движущегося поезда и пришел на городскую явочную квартиру пешком. Шпики, если таковые были в поезде и на вокзале, объект наблюдения потеряли. Береженного бог бережет.

Ленин выпрыгивает из поезда Хельсинки-Турку. Кадр из фильма «Сквозь ледяную мглу» (1965).

Совещание на конспиративной квартире показало, что царская охранка надежно контролирует пассажирский терминал в гавани Турку, и если Ленин там появится, то его арест неминуем. Националисты предложили авантюрный вариант. Ленин по льду Ботнического залива дойдет до некого условленного места, где его подберет рейсовый пароход, идущий на Стокгольм. Капитан и штурман судна будут в курсе.

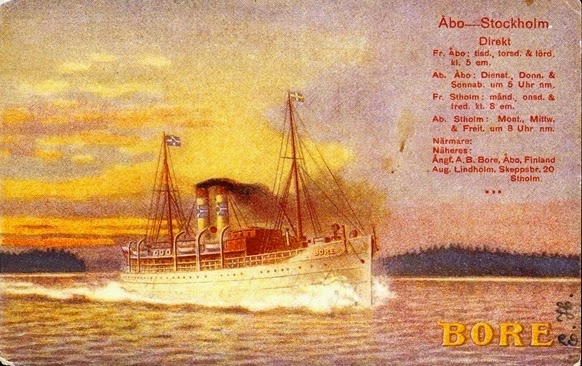

Рассписание парохода «Борей», который должен был снять Ленина со льда залива.

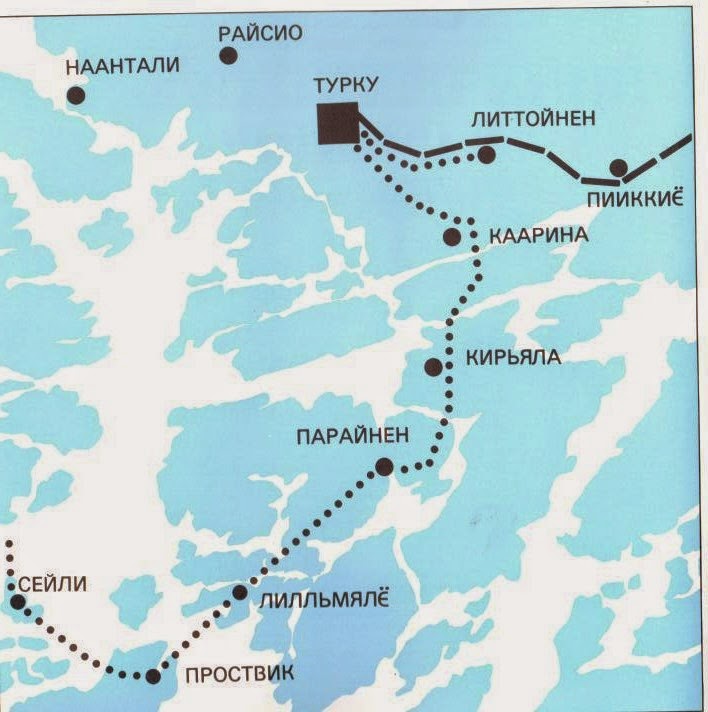

Всего, двигаясь от острова к острову по архипелагу предстояло пройти (и проплыть) 40−50 километров.

Карта ленинского маршрута с сайта «Экскурсии по Финляндии с русским частным гидом». Пунктиром показана пешеходная часть пути.

На всем протяжении маршрута Ленину гарантируются провожатые, размещение в надежных домах и хорошее питание.

Художник А.А. Рылов. Ленин уходит в эмиграцию

В операции участвовали этнические шведы: Людвиг Линдстрём, Карл Фредриксон, Карл Крунберг, Карл Янссон, Юхан Шехольм. Путь был трудным и занял несколько дней, но шведы бережно передавали Ильича с рук на руки. Впрочем были и опасные моменты. На последнем переходе Ленин даже провалился под лёд и едва не погиб.

Владимир Ленин и Юхан Шехольм на льду Ботнического залива

Позднее Владимир Ильич вспоминал, что в тот момент у него промелькнуло: «Эх, как глупо приходится погибать”. Но обошлось. Так, с огромным риском для жизни, Ленину удалось добраться до парохода «Bore”, который 27 декабря 1907 г. доставил вождя в Стокгольм.

Следует признать, что шведо-финны продемонстрировали прекрасную организацию подпольной работы и сохранили вождя мирового пролетариата для будущих свершений.

Ленин щедро отблагодарил сепаратистов, предоставив в декабре 1917 года Суоми независимость на самых невыгодных для России условиях. Настолько невыгодных, что границу потом пришлось исправлять ценой большой крови. Но это было потом…

1917 год. Убегающие и догоняющие меняются ролями. Новый восточный маршрут

Начиная с декабря 1917 года, государственная граница России стала проходить в 500 км. восточнее места посадки Ленина на пароход «Борей» и всего в 26 км. от центральных площадей Петрограда. Это было настолько опасно, что русским пришлось перенести столицу в Москву. Однако были и плюсы, — близость границы открыла новое окно финансовых возможностей.

В Петрограде по состоянию на 1918 год проживали тысячи состоятельных обывателей, готовых заплатить крупные суммы за возможность покинуть пределы советской республики. В везунчиках оказались владельцы дач к северу от города. Они просто не вернулись в город осенью 1917. А вот остальным пришлось искать пути к свободе на коммерческой основе. Центром торговли «права на выезд», в силу географических причин, стал революционный Кронштадт. По рекомендации В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского для контроля денежных потоков на должность начальника Кронштадтской ЧК был назначен известный мошенник князь М. М. Андронников. Не все оплатившие проезд доезжали до финского берега. Некоторые обрели последний приют в водах Финского залива с дыркой в затылке.

Но это, так сказать, официальный путь. Те кто опасались обращаться в ЧК, пытались решать проблему в частном порядке. Делалось это так. Находящиеся за границей родственники давали деньги заграничным финнам, а те связывались по свои каналам с чухонцами, проживающими на территории советского пограничья. Бывший Премьер Министр РИ Коковцов перешел границу в районе Белоострова. Дурной репутацией пользовалась эстонская граница. Здесь часто «чухонские шерпы» просто убивали перебежчиков в лесу, обобрав до нитки.

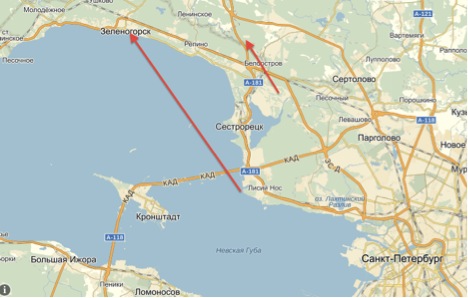

Самым распространенным маршрутом был проход ночью морем из Лисьего Носа в Терриоки (25 км.). Для пресечения несанкционированного перехода границы на этом участке «альбатросы революции» пустили катера, а в зимнее время ледокол. Лодки нарушителей границы торпедировали, в людей стреляли на поражение.

Вот как описывает этот ужасный анабазис, бывшая фрейлина ЕИВ, бежавшая на костылях из-под расстрела, Анна Вырубова:

Многие из бежавших россиян, в ожидании краха большевиков, селились тут же в Выборгской губернии. Так Анна Вырубова в первые годы эмиграции (1921−1925) жила на даче своих родителей в Терриоки.

Бывшая дача Танеевых в Комарово

Сейчас дачный дом Танеевых превращен в модный загородный ресторан, который ошибочно называют «Дача Вырубовой». С террасы открывается прекрасный вид на Финский залив, Кронштадт и Петербург.

Иной раз, сидя на веранде ресторана, я вглядываюсь в морской горизонт и перед глазами встаёт жуткая картина: белое безмолвие, ледяные торосы, сани, испуганные люди в них, вейка, лихорадочно подстегивающий финскую лошадку, и надвигающийся на беглецов мощный ледокол. Хрусть! И нет более ни вейки, ни его пассажиров…

Источник

Бежать через финскую границу: невероятные истории покинувших СССР

Такое умудрялись осуществить даже заключенные ГУЛАГа

«Граница на замке». Популярную в СССР аксиому на практике пробовали опровергнуть многие. Причем «ключик» к этому «замку» подбирали и с той стороны пограничного рубежа, и с другой. А среди «испытателей» были не только профессионалы — шпионы, диверсанты, — но и самодеятельные нелегалы, люди, стремившиеся эмигрировать из Совка. Одним из востребованных мест перехода была финская граница.

Пограничные ворота между Финляндией и Россией. Фото: ru.wikipedia.org

— Большевики начали ставить препоны гражданам, желающим выехать за рубеж, сразу после прихода к власти, — рассказывает историк Владислав Соколенко. — Уже 21 декабря 1917-го появилась инструкция: на выезд из страны нужно разрешение комиссариата по иностранным делам либо иностранного отдела Комитета внутренних дел. А 3 декабря 1920 года был выпущен декрет, по которому загранпаспорт можно оформить, лишь получив «добро» в ВЧК.

Следующим этапом стали правила, вступившие в силу с 1 июня 1922 года. Теперь для выезда за границу требовалось разрешение наркомата иностранных дел. В «Положении о въезде и выезде из СССР», принятом 5 июня 1925-го, все зарубежье объявлялось «враждебным капиталистическим окружением». Данная формулировка еще более усложнила порядок выезда.

Одновременно с ужесточением требований к выезжающим за рубеж заметно выросло количество пытающихся нелегально покинуть Совдепию. Исследователи объясняют такую тенденцию введением в СССР более суровых правил внутренней политики и сворачиванием НЭПа.

9 июня 1935 года в Союзе приняли закон, предусматривающий даже смертную казнь за побег через границу. Родственников перебежчиков тоже объявили преступниками. За недонесение о готовящемся побеге — до 10 лет тюрьмы. Но даже если близким беглеца удавалось доказать, что они не знали о его планах, эти люди подлежали 5-летней высылке в отдаленные края. Лишь спустя почти 20 лет упоминание о расстреле из данной статьи убрали.

В СССР времен развитого социализма за попытку нелегального пересечения границы наказание могли дать по одной из существовавших в тогдашнем УК статей «государственных преступлений». Наиболее жестокая кара ожидала, если человеку инкриминировали статью 64: «Измена Родине: переход на сторону врага… бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР…». В этом случае осужденный наказывался «лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или смертной казнью с конфискацией имущества».

Жесткие ограничения на возможность попасть за рубеж сохранялись до весны 1991 года, когда был принят новый закон о порядке выезда и въезда в СССР.

Сейчас в соответствии со статьей 322 УК РФ незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации карается штрафом до 200 000 рублей или принудительными работами либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Пограничные столбы – нашего красно-зеленого и финского бело-голубого. фото: Погрануправление ФСБ РФ

Пуля для Фаберже

Великое княжество Финляндское получило независимость вскоре после Октябрьской революции, в 1918 году. Через вновь образовавшуюся госграницу началось активное передвижение людей. Среди них много было нелегалов.

Судя по всему, первый побег в суверенную Финляндию предприняли русские летчики. 11 апреля 1918-го с комендантского аэродрома под Петроградом поднялись четыре «Ньюпора», которыми управляли бывшие офицеры царской армии. Вскоре они благополучно приземлились на финской территории.

Самым массовым «самодеятельным» переходом из России в Финляндию стало бегство туда участников Кронштадтского восстания весной 1921-го. По льду залива с мятежного острова, атакованного Красной армией, ушли к финнам более 6000 моряков.

Среди нелегалов встречались люди, еще недавно стоявшие у власти в России, члены семей известных предпринимателей.

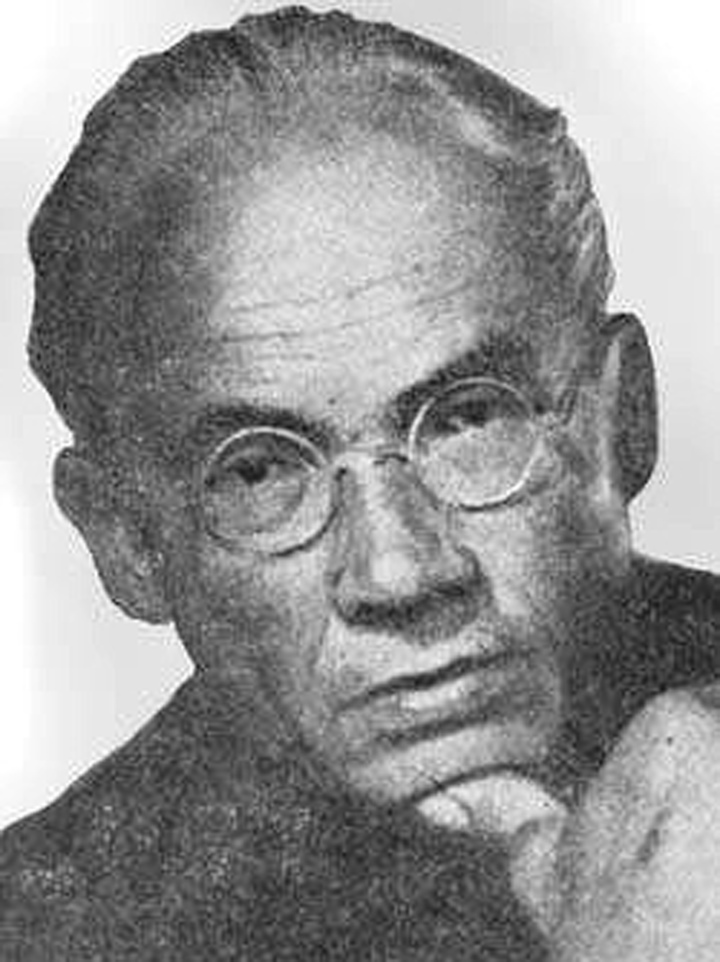

Владимир Михайлович Андреевский. Фото: ru.wikipedia.org

Одним из таких VIPов стал Владимир Андреевский, некогда член Государственного совета. В марте 1920-го он перебрался в Финляндию с женой и дочерью. Путь экс-политика, как и многих других его коллег, пролегал из Петрограда через Петергоф. Здешние власти сквозь пальцы смотрели на беглецов. Причиной такой близорукости были взятки, даваемые контрабандистами, наладившими доходный бизнес по переправке бегущих от Советов на другой берег Финского залива. По воспоминаниям Андреевского, их семья, рискуя быть обманутой, авансом заплатила контрабандистам по 37 000 рублей за человека. Те ночью посадили их в сани и двинулись в путь по льду. Существовала угроза столкнуться с патрулями красных возле островов, но повезло избежать такой беды. Достигнув финского берега, контрабандисты выгрузили здесь пассажиров, направив их к расположенной неподалеку избушке, где жила семья участвовавших в деле финнов. Аборигены отвели беглецов к финскому сторожевому посту.

Дальнейшее Владимир Михайлович вспоминал с негодованием. По его словам, местный комендант вел себя высокомерно, пользуясь беспомощностью русских в данной ситуации: «Я знаю, что долго ненавидеть и мстить утомительно, в жизни приходится многое прощать. но этого дня я постараюсь не забыть… Надо помнить ту ничем не оправданную жестокость, с какой относились финские власти к бежавшим из России».

Комендант направил беженцев в Териоки, где был организован карантин для русских, пересекающих границу. Там Андреевский и его близкие подверглись досмотру, продлившемуся 3 часа. Таможенники не только перерыли все вещи, но заставили раздеться, проведя тщательный личный обыск. Лишь после этой унизительной процедуры позволено было нелегалам расположиться в карантинном поселке.

С тайным переходом через финскую границу связана история представителя известной во всем мире фамилии Фаберже. Речь идет о сыне ювелира, Агафоне.

Агафон Карлович Фаберже.

Карл Фаберже и его семья покинули Россию вскоре после прихода к власти большевиков, но Агафон не последовал примеру своих близких.

До революции он занимался торговлей антиквариатом, однако теперь такой бизнес становился опасным. Позднее работал экспертом-оценщиком предметов искусства в Гохране. Наследника знаменитого ювелира несколько раз арестовывали чекисты, подозревая в спекулятивных махинациях. Однажды Агафона даже приговорили к исправительным работам. Впрочем, в декабре 1920-го было подписано распоряжение петроградской ЧК о его освобождении. Именно тогда у Фаберже-младшего окончательно созрело решение покинуть страну большевиков.

Попытки получить официальное разрешение на выезд в Финляндию провалились. Оставался вариант нелегального перехода границы. В начале зимы 1927-го Агафон уехал из Ленинграда в бывшее Царское Село. Перед этим он сумел тайком переправить значительную часть еще остававшихся у него ценностей — в том числе великолепную коллекцию почтовых марок — в финское консульство, откуда их беспрепятственно вывезли диппочтой. Накануне дня Х Фаберже с женой и сыном ради маскировки заночевали в квартире у знакомого. Оттуда семейство отправилось к заранее условленному месту встречи с контрабандистами.

Спустя непродолжительное время Фаберже-младший с семьей по льду залива на санях был доставлен на финскую сторону. По дороге их обстрелял советский пограничный патруль, одна из пуль угодила Агафону Карловичу в руку. К его счастью, ранение оказалось легким. Прибыв в Финляндию, он смог через давнего знакомого быстро решить все формальности и узаконить свое пребывание в этой стране.

Сергей Григорьевич Елисеев. Фото: ru.wikipedia.org

Сергей Елисеев, сын владельца знаменитого магазина, тоже покинул Россию, нелегально перейдя финскую границу осенью 1920-го. Об этом он рассказал в книге воспоминаний.

«…Я усиленно искал людей, которые могли бы нас перевезти. Это было очень трудно. Мы постоянно слышали, как те или другие попадались на провокаторов, которые брали с них деньги и предавали их… Наконец мне удалось найти организации, которые занимались перевозкой буржуев в Финляндию…»

Далее Сергей Григорьевич описал, как они с женой и детьми вынуждены были двое суток прятаться в комнатушке дома, где жили контрабандисты, в ожидании подходящей погоды. Само путешествие оказалось непростым.

«…Лодка скользила вдоль берега. Вдали видны были кронштадтские форты… На одном из них загорелся прожектор. Полоса электрического света… осветила нас и остановилась, словно фиксируя своим ярким светом. Затрещал пулемет. Контрабандист наклонился ко мне и шепотом сказал: «Ничего, они плохо стреляют». Пострелял и затих… Лодка взяла другое направление, и мы уже уходили в открытое море. «Теперь мы в финских водах, — сказал контрабандист. — Скажите «прощайте» большевикам»… Вышло солнце. Справа виднелся финский берег. «Мы днем не можем пристать к Финляндии, потому что нас арестуют, высадим вас, когда стемнеет. День мы проведем в море», — сказал контрабандист. Так до сумерек мы болтались в лодке между финским и русским берегом. Контрабандисты… когда уже совсем стемнело, подняли паруса, и мы с легким креном помчались к берегу…

Мы стояли на камнях у моря. «Ты уверен, что мы в Финляндии?» — спросила Вера. «Судя по пейзажу, да»… Направо заметил дачу, в которой светился огонек. Через стеклянную дверь увидел: у стола две женщины и пожилой мужчина. Я тихонько постучал в стекло. «Кто там?» — «Из Петербурга бежавший, можно к вам?»… Эти трое оказались петербуржскими поляками. Они нас очень радушно встретили, накормили и уложили в постели. На следующее утро мы узнали, что высадились в пяти верстах от маяка Сэйвиста и что нам нужно ехать в карантин в Териоки. Позвонили туда по телефону и поехали на двух таратайках под конвоем финского солдата… Начался новый период жизни — мы эмигранты».

Финская пограничная застава Ристикиви. 1936-1938 год.

«Жизнь начинается завтра»

Рекордную настойчивость в стремлении добраться до Финляндии проявила семья Солоневичей. Иван Солоневич — спортсмен-борец, публицист, общественный деятель, участник Белого движения, смог удачно легализоваться в красной Москве. Он работал инспектором по физкультуре и спорту, в 1926-м даже выпустил пособие для сотрудников органов «Самооборона и нападение без оружия».

В первый раз Иван Лукьянович и его близкие попытались организовать побег из СССР через Карелию осенью 1932-го. Имея связи в редакции одного из периодических изданий, Солоневич получил командировочное удостоверение, позволявшее отправиться в пограничные с Финляндией места, чтобы заниматься «сбором материалов для подготовки репортажей о северном крае». Другие участники группы смогли выехать в Карелию под видом туристов-охотников. Добравшись до реки Суны, беглецы арендовали у рыбака лодку, на ней сплавились до водопада Кивач, а дальше пошли на запад лесами. По расчетам, границы должны были достичь через неделю, но в пути задержали начавшиеся ливни, а неисправный компас увел не туда. В довершение бед Иван Лукьянович сильно простудился. Пришлось возвращаться.

Иван Лукьянович Солоневич. Фото: ru.wikipedia.org

Следующую попытку побега наметили на весну 1933 года, однако осуществить этот план помешал приступ аппендицита у сына, Юрия Солоневича.

Неугомонные решили попробовать еще раз, теперь уже осенью 1933-го. Готовились тщательно, однако не смогли предусмотреть одной мелочи. По просьбе участницы предыдущих рейдов, подруги семьи Е.Л.Пржиялговской, к группе присоединился ее любовник Николай Бабенко. Мужчина оказался агентом чекистов. Получив донесения сексота, сотрудники ГПУ арестовали пятерых участников нелегальной группы в поезде, когда они ехали в Мурманск, чтобы оттуда уйти в Финляндию. Операцию по поимке «опасных преступников» организовали масштабную, участвовало 36 оперативников, замаскировавшихся под железнодорожников и пассажиров.

Ивана Солоневича, его сына Юрия и брата Бориса приговорили к отправке в ИТЛ. Они оказались на Беломорско-Балтийском канале и там через какое-то время все-таки сумели «адаптироваться». Иван Леонтьевич благодаря налаженным знакомствам получил должность «министра спорта» — спортивного инструктора ББК. В начале лета 1934-го этот изобретательный человек предложил начальству масштабный «идеологический» проект: провести на Белбалтлаге вселагерную спартакиаду.

Идея понравилась, и Ивану Солоневичу предоставили широкие полномочия для организации таких соревнований. Это дало ему возможность ездить по лагерям в поисках спортсменов среди зэков и заодно собирать сведения, необходимые для задуманного побега. К подготовке спартакиады Солоневич сумел подключить и сына. 28 июля Иван и Юрий покинули лагерь, имея на руках документы на длительную командировку в Мурманск. По пути туда заговорщики сошли на станции Кивач (нынешняя Кондопога) и двинулись по уже опробованному однажды маршруту. На сей раз они учли все прошлые ошибки.

Вот лишь один штрих, показывающий, насколько умело действовали беглецы.

Из воспоминаний И.Солоневича: «Мы три раза останавливались, но не для отдыха. Первый раз мы смазывали наши сапоги коркой от копченого сала, второй — настойкой из махорки, третий — нашатырным спиртом. Самая гениальная ищейка не могла бы сообразить, что первичный запах наших сапог, потом соблазнительный аромат копченого сала, потом махорочная вонь, потом едкие испарения нашатырного спирта — все это относится к одному и тому же следу».

Через две недели отец и сын пересекли границу. «14 августа 1934 года мы с сияющими от счастья и комариных укусов лицами выбрели наконец на финскую территорию в стопроцентном убеждении, что жизнь для нас начинается завтра».

Летом 1974 года через советско-финскую границу совершили побег четверо молодых парней. Один из них, Александр Шатравка, потом написал книгу об этой эпопее.

«Все утро мы просидели в кустах, дожидаясь, когда… пограничники начнут обход границы. Они должны были пройти вдоль контрольно-следовой полосы 12 километров до стыка с соседней заставой и вернуться. Значит, у нас часа 4 до их возвращения, и за это время мы должны успеть проскочить… Мы тронулись в путь… Вдруг лес закончился и впереди появился широкий, метров в 60, выруб. Посередине выруба шла хорошо укатанная грунтовая дорога. Не заметив ничего подозрительного, я быстро перебежал ее…

Я бежал еще долго, метров 500, пока не оказался на песчаном берегу реки. Это была Оланка. Только теперь я увидел возле себя пограничный столб с красно-зелеными полосами и гербом Советского Союза и финский с сине-белыми полосками на другом берегу реки… Подбежал брат и с ходу нырнул в Оланку, за ним — все остальные. Толик толкал свой рюкзак, и сильный поток воды тащил его в сторону советской заставы. «Помогите, тону!» — завопил Анатолий. Я нырнул, зацепил его рюкзак, и мы благополучно выбрались на берег.

Перелезли через забор, сбитый финнами из тонких стволов деревьев, и продолжили свой путь на запад, в Швецию. Мы знали, что у Финляндии подписан договор с СССР о выдаче нелегально перешедших границу. Нам предстояло пройти лесами до шведской границы чуть более 280 км…»

Однако уже вскоре ребят «повязал» наряд финских стражников. СССР потребовал у Финляндии выдачи беглецов, и через несколько дней вся четверка была передана советским представителям. Чтобы избежать грозящего им тюремного срока, братья Шатравка решили симулировать психическое заболевание, надеясь, что их всего лишь отправят на принудительное лечение на полгода. Но надежды не оправдались, в «психушке» они провели почти 5 лет. Позднее, уже в 1986-м, Александру все-таки разрешили уехать из страны. Он обосновался в США.

Из книги Александра Шатравки: «В 2010 году я случайно нашел сайт российских пограничников и начал с ними переписку. Вот как описывают события тех дней пограничники 15-й Паанаярвинской заставы:

«Фортуна 11 июля 1974 года была на стороне братьев Шатравка с компанией. Они все рассчитали, вплоть до времени пересечения границы… На таком маленьком участке пройти незамеченными — большое везение… Прошли они в единственной точке, которую не видно с вышки. В районе 13–14 часов наряд с собакой Диком должен был идти на левый фланг, но по ошибке пошел на правый. Не соверши эту ошибку, наряд у КСП мог бы оказаться в одно время с нарушителями. Дик не успокоился бы, пока не уложил их всех на землю…»

Повозка саней на льду Финского залива.

Царский офицер, чекист-предатель и беглый зэк

Среди историй нелегального пересечения советско-финской границы есть совершенно уникальные.

93 года назад в Париже был опубликован роман «26 тюрем и побег с Соловков». Автор — капитан Драгунского его императорского величества полка Юрий Бессонов — рассказал о побеге пятерых зэков Соловецкого лагеря особого назначения в Финляндию.

Сын генерала царской армии Бессонов участвовал в походе Корнилова на Петроград. Позже примкнул к войскам генерала Меллера, был схвачен красными… В итоге белогвардейца отправили на Соловки. Там Юрий оказался в одной бригаде с еще несколькими экс-офицерами. Они быстро нашли общий язык и придумали план побега в ближайшее зарубежье.

Юрий Дмитриевич Бессонов. Фото: ru.wikipedia.org

18 мая 1925 года участники заговора, находясь «на подкомандировке» — в одном из небольших филиалов СЛОН на материке, где занимались заготовкой леса, — разоружили двоих охранников и двинулись на северо-запад. Этим отчаянным людям сопутствовала удача. Не имея ни карт, ни продуктов (питались дичью, которую удалось подстрелить из захваченных при побеге винтовок), они смогли за 35 дней пройти лесами около 400 километров, добраться до границы Финляндии и благополучно преодолеть ее.

Через финскую границу летом 1985-го сбежал из СССР небезызвестный предатель Олег Гордиевский. Подполковника КГБ, работавшего на западные спецслужбы, сотрудники английской дипмиссии вывезли в багажнике автомобиля. Позднее подробности этой операции раскрыл в воспоминаниях сам перебежчик.

Просьбу об эвакуации Гордиевский передал англичанам, когда понял, что в родной «конторе» его подозревают в двойной игре и могут вот-вот арестовать. Получив инструкции от заморских хозяев, он выехал из Москвы в Ленинград, а оттуда в Зеленодольск. Место встречи со спасителями-эвакуаторами было намечено у приметного валуна на обочине лесной дороги. Англичане приехали на двух машинах, предварительно проделав хитрый трюк, чтобы оторваться от возможной слежки чекистов.

Гордиевскому велели спрятаться в багажнике одной из машин. Путь предстоял неблизкий, а потому британцы позаботились положить туда бутылку с водой, контейнер для мочи и даже пачку успокоительных таблеток. А чтобы пограничники не обнаружили беглеца при помощи тепловизора, припасли алюминиевый экран-покрывало, которым подполковнику следовало накрыться во время проверки на границе. В итоге операция по вывозу Гордиевского из Союза прошла успешно.

А вот недавний случай из разряда «очевидное-невероятное». Чуть больше года назад через границу в Финляндию сумел уйти уголовник-убийца, отбывавший наказание в… Красноярском крае! В начале мая 2020-го заключенный Михаил Г. по состоянию здоровья был помещен в больницу города Ачинск, откуда он, улучив момент, сбежал. Автостопом добрался до Новосибирска. Там умудрился стащить чужой паспорт, деньги и некоторое время, пользуясь этой добычей, снимал квартиру в городе, обдумывая, как действовать дальше. Приняв решение бежать за границу, зэк на попутных машинах доехал сперва до Екатеринбурга, потом до Кирова, оттуда через Москву до Петербурга. После короткой остановки в Северной столице Михаил отправился в район приграничного Выборга. Уголовнику повезло. На протяжении своего марафона он не привлек внимание сотрудников полиции. Везение продолжилось и на последнем, самом сложном этапе. Готовясь к нему, Михаил запасся картой и составил по ней маршрут перехода через границу. Восемь часов он пробирался через лес, избегая дорог и тропинок. Наконец вышел к какому-то озеру. То, что это уже территория Финляндии, понял по виду домов на берегу: в России таких нет. Первых же встреченных им финнов Михаил на английском попросил помочь ему. В результате о перебежчике стало известно полиции и его поместили в центр временного содержания. Находясь там, беглец дал интервью газетчикам, рассказал о своем необычном путешествии.

Лодка финских контрабандистов.

Самодельная граница

В XXI веке среди граждан других государств наметилась мода на попытки тайком перебраться через границу из России к ее соседям, в том числе в Финляндию. Эти «охотники за удачей» из некоторых республик бывшего СНГ и других бедных стран рассчитывают оказаться в богатенькой Европе.Количество попыток нелегального перехода границы с Финляндией негражданами РФ заметно возросло после того, как в конце «нулевых» случился экономический кризис.

Еще более разогрел ситуацию на северо-западной границе РФ ковид. Летом прошлого года, когда в нашей стране действовал локдаун, некоторые гастарбайтеры, оказавшись без работы, обратили свои надежды к европейским странам и активизировали попытки нелегально пробраться туда через Финляндию. Об этом рассказывалось в публикации петербургского регионального выпуска «МК» от 18 августа 2020 года: «Финляндия жалуется на поток нелегалов из России, но это не петербуржцы». В материале упомянуты цифры, приведенные агентством YLE: за полгода зафиксированы инциденты с 42 перебежчиками. А ведь средние доковидные показатели составляли менее 20 подобных нарушений за год.

Нашлись предприимчивые люди, решившие заработать на стремлении работяг, не отягощенных географическими знаниями, попасть в заветные финские края. Один «остап бендер» сумел провернуть прямо-таки гроссмейстерскую многоходовку. Креативный гражданин связался с группой гастарбайтеров из Средней Азии, стремящихся на «финляндщину», и предложил провести их через границу. К операции мужчина основательно подготовился. Он сделал копии пограничных столбов, российского и финского, и вкопал их на небольшом расстоянии друг от друга в лесу. После этого прохиндей привел туда своих подопечных азиатов: «Дальше за тем столбом начинается Финляндия. Я свое дело сделал — платите деньги!». Однако прикарманить полученную обманным способом сумму ловкачу не удалось. Через несколько минут «бендера» и его клиентов арестовали российские пограничники. К такому «облому» привела роковая ошибка мужчины. Для пущей правдоподобности он свои муляжи поставил в лесном массиве неподалеку от настоящей границы и «засветился» перед охраняющими ее «зелеными фуражками».

Источник