- У кого технологии отняли работу

- Исчезнувшие профессии прошлого века

- Кучер

- Колесник

- Человек-будильник

- Телефонист

- Заготовщик льда

- Вычислитель

- Писец

- Фонарщик

- Человек-радар

- Бурлак

- Водонос

- Профессии прошлого, исчезнувшие безвозвратно.

- Время не щадит никого, и в этот список можно включить даже профессии. Сегодня мы поговорим о профессиях минувшего века, которые бесследно пропали из нашего общества.

- А для тех, кого будущее волнует больше чем прошлое, мы подготовили статью о профессиях, которые уже в скором будущем, исчезнут из нашей жизни. Перейти на неё можно по этой ссылке.

- Извозчик

- Телефонистка

- Свечники

- Заготовщик льда

- Чистильщик обуви

- Были, да сплыли: 7 исчезнувших профессий

У кого технологии отняли работу

В наше время существует определенная угроза, связанная с развитием цифровых технологий и пугающая представителей разных профессий, — замена их трудовой деятельности человекоподобными роботами. Люди представляют себе, как роботы сидят за их рабочими столами, выполняют их работу — и необходимость в них мгновенно исчезает. И такие опасения подкрепляются вполне реальными примерами из истории. Так, в прошлом столетии многие профессии стали жертвами промышленной революции.

История, как известно, развивается по спирали, и давно прошедшие события происходят вновь и вновь на новых слоях реальности. Абстрактный страх того, что вас однажды заменит нейронная сеть, на самом деле имеет под собой основания.

Исчезнувшие профессии прошлого века

Кучер

Страх сегодняшних офисных работников имеет много общего с опасениями кучеров 20-ых годов ХХ века, когда их профессия мгновенно исчезла, благодаря широкому распространению автомобилей, а в дальнейшем — общественного транспорта.

В XVII веке в России появились ямщики — кучерство на государственной службе для доставки почты, казенных грузов и перевозки чиновников. Они жили в специальных «ямских» слободах и получали из казны денежное и пороховое жалование. Позднее ямщиков перевели в сословие государственных крестьян. До распространения железнодорожного транспорта они имели важное значение для экономики страны.

Благодаря появлению автомобилей, дети и внуки кучеров получили возможность найти хорошую работу в сферах, которые предложила им быстроразвивающаяся автомобильная индустрия: автомобилестроение, ремонт автомобилей, коммивояжерство, доставка на дом, массовый туризм, строительство дорог, бензиновый бизнес и так далее.

Колесник

Профессии, связанные с кучерством, тоже пострадали от распространения автомобилей. Не у дел оказались колесники, ремесленники, изготавливающие колеса, телеги и кареты. Эта профессия была очень востребована до промышленной революции, но с появлением массового производства стала постепенно исчезать.

Человек-будильник

Примерно в это же время изобретение будильника поспособствовало исчезновению профессии человека-будильника. Она существовала во времена промышленной революции в Англии и Ирландии: представители этой профессии будили рабочих перед сменой. Для подачи сигнала они использовали дубинки, палки, трости, которыми стучали в двери клиентов, проживающих на первом этаже, или длинные и легкие палки, сделанные из бамбука, чтобы достать до окон на верхних этажах. За свою работу человек-будильник получал несколько пенсов в неделю. Такая работа подходила пожилым людям и женщинам, которые не могли работать на заводах.

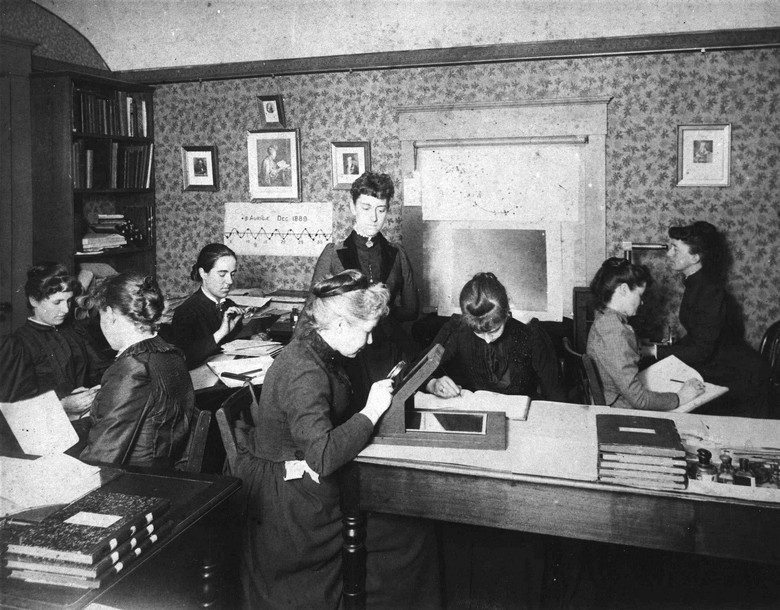

Телефонист

Изобретение автоматических телефонных станций сначала поставило под угрозу, а затем и вовсе уничтожило профессию телефониста.

Представительницами этой профессии были в основном девушки. Телефонистки сидели за специальной шнуровой доской, переключая и соединяя телефонные линии друг с другом. Работа была достаточно нервной — на соединение в ручном режиме по нормативам отводилось всего восемь секунд, клиент мог нервничать и срываться. Телефонные операторы работали вручную вплоть до 1980-х годов — эта система продолжала использоваться для международных звонков.

Заготовщик льда

Такой бытовой прибор, как холодильник, появившийся в 40-е годы ХХ века, стал причиной исчезновения весьма любопытной профессии — заготовщик льда.

До этого хранение продуктов осуществлялось в специальных ледниках, шкафах со льдом. Заготовщики льда вырезали лед из замерзших озер и рек, а затем несколько раз в неделю развозили блоки льда по домам.

Радио, в свою очередь, заменило чтецов на фабриках. Поскольку труд рабочих был монотонным, чтецы развлекали их чтением вслух различных политических манифестов, газет и текстов, посвященных рабочим профсоюзам. Нередко чтецов нанимали сами коллективы рабочих, для чего самостоятельно собирали деньги на оплату их труда.

Вычислитель

До изобретения компьютера существовала профессия вычислителя. Вычислители производили длинные и утомительные вычисления вручную и работали в команде. Каждый член команды выполнял свою часть работы, таким образом, работа в команде шла параллельно.

Известно, что истоки этой профессии ведут свое начало из астрономии. Термин «вычислитель» (англ. computer) — «человек, который вычисляет» — впервые зафиксирован в письменных источниках на английском языке в 1613 году.

Ученый Алекси Клод Клеро в 1758 году разделил счетную работу для вычисления даты возвращения кометы Галлея между двумя коллегами: Жозефом Жеромом Лефрансуа де Лаландом и Николь-Рейн Лепот. Эта должность позволяла Лефрансуа де Лаланду продвигаться по карьерной лестнице, в то время как для Николь-Рейн Лепот такой возможности не было. Женщины в то время считались дешевой рабочей силой. Но все изменилось в конце 1880-х годов. Известный астроном Эдуард Пикеринг основал при Гарвардской обсерватории подразделение «Гарвардские вычислители». Оно состояло из способных девушек, которые занимались астрономическими вычислениями. Некоторые из них впоследствии смогли стать известными астрономами: Энни Кэннон, Вильямина Флеминг, Генриетта Ливитт, Антония Мори и Анна Уинлок.

Работа вычислителей над «Манхэттенским проектом» стала ключевой во время Второй мировой войны. Шесть женщин-вычислителей получили известность как первые программисты ЭНИАКа: Кэй Макналти, Бетти Снайдер, Мэрлин Уэскофф, Рут Лихтерман, Бетти Джин Дженнингс и Фрэн Билас.

После окончания войны вычислители работали в НАСА над проектами, связанными с полетами. В дальнейшем необходимость в этой профессии отпала из-за развития компьютеров.

С конца XX века вычислителями стали называть людей, способных к быстрому устному счету, выполняемому с помощью математических алгоритмов исключительно на основе визуальных представлений без произнесения слов о выполняемых действиях и полученных результатах.

Писец

Прародителем таких профессий, как журналист, юрист и бухгалтер, стала профессия писца, исчезнувшая с появлением книгопечатания. Писец профессионально переписывал книги и документы от руки. Исторически писцы вели дела крупных землевладельцев, царей, вели хронику при храмах и городах, а также переписывали различные тексты (включая священные писания).

Фонарщик

До изобретения электрических фонарей большие города освещались при помощи свечных или газовых фонарей, которые поджигали фонарщики. Чтобы забраться на фонарь, они использовали длинные лестницы, а поджигали его спичками или масляными лампами. В их функции входили: зажигание и тушение фонарей, наполнение резервуаров с горючей жидкостью и ремонт фонарей.

Например, в Нью-Йорке в начале XX века фонарщики зажигали 200-300 фонарей в час.

Профессия частично исчезла с появлением газовых фонарей, которые автоматически зажигались в определенное время, без вмешательства людей. А сегодня функции фонарщиков выполняют инженеры сетей и электрики.

Человек-радар

Трудно представить, но до изобретения радаров их функции выполняли вручную люди-радары, используя акустические зеркала и подслушивающие устройства, чтобы обнаружить звук двигателей приближающихся самолетов. В первой половине прошлого века профессия считалась очень востребованной.

На такие должности принимались люди с очень острым слухом. На них надевали огромные уши-локаторы, которые служили «звуковыми зеркалами». Они ловили звуки приближающихся самолетов и передавали информацию в человеческие уши. Но у них был один существенный недостаток: они улавливали частоты летательных аппаратов, летящих на небольшой скорости, а также не могли отличить военную машину от гражданской.

Бурлак

Появление пароходов поспособствовало исчезновению профессии бурлаков. Бурлаками называли наемных рабочих в России XVI-начала XX веков, которые, идя по берегу, тянули при помощи бечевы речные суда против течения. Работа была сезонная: лодки тянули весной и осенью. Труд бурлаков был очень тяжел и монотонен. Скорость передвижения зависела от силы ветра.

В Российской империи «столицей бурлаков» с начала XIX века называли город Рыбинск. В летнюю навигацию через него проходила четвертая часть всего российского бурлачества.

Бурлакам посвящена известная картина «Бурлаки на Волге» Ильи Репина.

Водонос

До появления централизованного водоснабжения воду доставляли в дома водоносы. Они набирали воду в источнике, разливали в емкости и развозили.

Изобретение водопровода как таковое не уничтожило профессию. Лондонские водоносы, к примеру, продолжали набирать воду из реки до XIV века, несмотря на наличие водопровода. В Санкт-Петербурге в середине XIX века работало 37 водокачек; от них воду в ведрах по городу распространяли водоносы.

Источник

Профессии прошлого, исчезнувшие безвозвратно.

Время не щадит никого, и в этот список можно включить даже профессии. Сегодня мы поговорим о профессиях минувшего века, которые бесследно пропали из нашего общества.

А для тех, кого будущее волнует больше чем прошлое, мы подготовили статью о профессиях, которые уже в скором будущем, исчезнут из нашей жизни. Перейти на неё можно по этой ссылке.

Извозчик

Извозчиком мог называться тот человек, у которого была многоместная повозка и лошадь в упряжке. Он занимался перевозом людей или каких-либо вещей на заказ. Можно провести параллели с современными профессиями доставщика и таксиста.

Телефонистка

Почему именно «телефонистка»? А не «телефонист», да потому что традиционно за эту профессию брались лишь женщины и мужчину телефониста увидеть было практически нереально. Раньше в мире не было спутниковой сотовой связи, но как тогда люди общались с помощью телефонов? Именно благодаря телефонистке, в обязанности которой входило соединение и разъединение абонентских линий, проверка качества связи и слежение за телефонной аппаратурой.

Свечники

Человек такой профессии должен был ходить и разжигать уличные фонари. Большего и не скажешь. И думаю все понимают почему и как эта профессия уже никогда не вернется.

Ткач — мастер по производству тканей на ткацком станке. Раньше эта профессия была исключительно ручная, после стала механической, а в наше время полностью автоматизирована.

Заготовщик льда

Суть такой профессии на словах очень проста. Заготовщик льда должен был в начале весны вырезать огромную глыбу льда из ближайшего водоема и перевозить её в место хранения продуктов требующих низкой температуры для хранения.

Чистильщик обуви

Название говорит само за себя. В обязанности таких людей входила чистка обуви за определенную плату. Это могли быть частники или целая фирма.На самом деле, эта профессия неплохо бы смотрелась и в наше время.

Почти все профессии из вышеперечисленных были заменены автоматизированными технологиями, а ведь тогда люди не могли представить что их профессии бесследно пропадут из нашего мира. Еще раз хочется подойти к тебе о том, что прогресс и замена нас — машинами, необратимы.

Источник

Были, да сплыли: 7 исчезнувших профессий

Понятно, что рынок труда чрезвычайно гибок и подвержен влиянию времени. Сейчас обещают отправить в историю нотариусов, туристических агентов, журналистов, риелторов, почтальонов, стенографистов, копирайтеров, вахтеров, фасовщиков, кондукторов. Мы вспомнили семь исчезнувших профессий.

При сильном ветре и пыльной погоде иногда хочется привести обувь в порядок прямо на тротуаре. Но мужчины с щетками исчезли с улиц пару десятков лет назад. Исторически сложилось так, что чисткой обуви в Москве занимались преимущественно представители ассирийской диаспоры. Ассирийцы массово ехали в Россию из Турции, где подвергались гонениям. Новая профессия настолько плотно ассоциировалась с восточным народом, что в 1950-е годы даже была создана футбольная команда «Московский чистильщик». Многие ассирийцы передавали свое дело сыновьям и братьям. Сейчас найти представителя редкой специальности можно только в паре московских мест – так, в ГУМе чистка обуви стоит 200-300 рублей. Правда, чаще всего павильон пустует.

Твердой таксы на проезд в Москве начала XX века не существовало – с конными «бомбилами» приходилось долго и азартно торговаться. Там, где один пассажир платил 40 копеек, другой обходился двадцатью. Автомобили и метрополитен поставили крест на профессии, но извозчики сопротивлялись вплоть до Великой Отечественной войны. Они мелькают даже на пропагандистских фотографиях 1930-х годов.

С. Голицын вспоминает, как ехал на извозчике в 1929 году: «Дребезжа колесами по мостовой, поехали через всю Москву, по пути разговорились, извозчик, молодой парень, оказался земляком – тульским. Он мне признался, что боится возвращаться домой – по всем деревням раскулачивают, высылают, сажают. А тут овса для коня никак не достать». Драматург А.Ф. Февральский приводит сведения о том, что в декабре 1938 года в городе осталось 44 извозчика. Сейчас в Москве можно заказать разве что свадебную карету.

Российское купечество, довольно долго остававшееся в тени, имело серьезные комплексы по части своего общественного положения. Поэтому разбогатевшие крестьяне и мещане любили пышные церемонии, награды, «висюльки». Важной вехой в жизни молодого купца была свадьба. К праздничному столу в конце XIX века обязательно приглашали свадебного «генерала» (иногда в чине полковника, иногда без звания вообще), который поражал собравшихся зычным голосом, количеством медалей, золотым шитьем мундира, выправкой. Импровизированный «генерал» произносил тосты, желал молодым здоровья и в конце торжества получал отнюдь не самую маленькую награду – от 25 до 50 рублей.

Владимир Высоцкий пел в одной из своих песен:

Телефон для меня, как икона,

Телефонная книга – триптих,

Стала телефонистка мадонной,

Расстоянья на миг сократив.

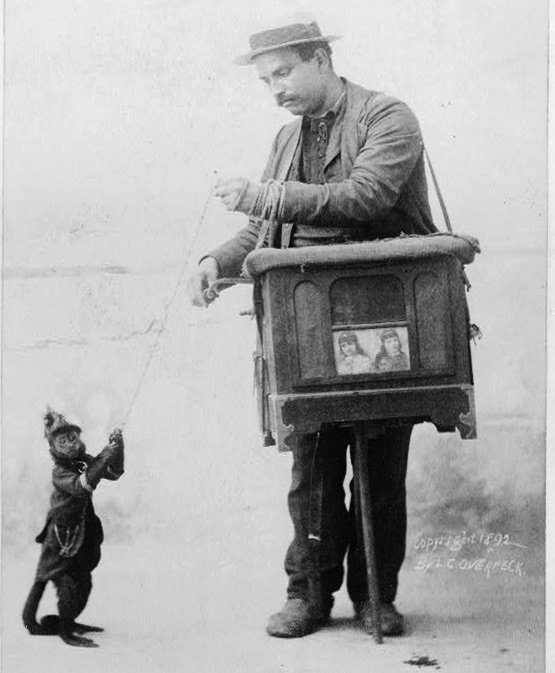

Многие современные литераторы никогда шарманки не слышали, но помещают на страницы своих произведений обязательного ветхого старика и заунывную мелодию инструмента. Русское название появилось в конце XVIII века из-за популярной песенки «Шарман Катрин» (отсюда и второе название шарманки, «катаринка»). Шарманщик обычно приходил во двор или на рыночную площадь, а после представления обходил прохожих со шляпой. Если дело происходило возле высокого дома, слушатели кидали медные монетки из окон верхних этажей. Шарманщика часто сопровождал ученый попугай, вытаскивающий бумажки с предсказаниями, или мальчик-акробат.

Образ укротителя шарманки есть и в творчестве Александра Вертинского:

Каждый день под окошком

Он заводит шарманку,

Монотонно и сонно он поет об одном.

Плачет старое небо,

Мочит дождь обезьянку,

Пожилую актрису с утомленным лицом.

Подобная специальность пока присутствует в общероссийских классификаторах, но уже стала достоянием прошлого. Вплоть до 1960-х годов холодильник в российских семьях был редкостью, а до революции только ледниками и спасались. Причем лед требовался в исполинских масштабах, чтобы удовлетворить нужды крупных ресторанов, складских помещений, особняков.

С приходом зимы на берегу рек и каналов появлялись заготовщики. Так описывали добычу льда в Петербурге: «К весне на Неве и Невках добывали лед для набивки ледников. Лед нарезался большими параллелепипедами, называемыми «кабанами». Сначала вырезались длинные полосы льда продольными пилами с гирями под водой. Ширина этих полос была по длине «кабана». Затем от них пешнями откалывались «кабаны». Чтобы вытащить «кабан» из воды, лошадь с санями пятили к майне, дровни с удлиненными задними копыльями спускались в воду и подводились под «кабан». Лошади вытаскивали сани с «кабаном», зацепленным за задние копылья. «Кабаны» ставились на лед на попа. Они красиво искрились и переливались на весеннем солнце всеми цветами радуги. Работа была опасная, можно было загубить лошадь, если она недостаточно сильна и глыба льда ее перетянет; мог потонуть в майне и человек, но надо было заработать деньги, и от желающих выполнять такую работу отбоя не было: платили хорошо. Майна ограждалась легкой изгородью, вечером вокруг майны зажигались фонари, чтобы предупреждать неосторожных пешеходов и возчиков». Обычно трудяги, заготавливавшие лед, работали артелями.

До появления канализации горожане были вынуждены пользоваться услугами ассенизаторов-золотарей. Две лошади-клячи, неторопливо тащившие бочку с отходами, были типичным элементом даже столичного пейзажа. Сами работники тоже редко бывали трезвыми и трудились преимущественно по ночам, чтобы не «радовать» горожан запахами. Бочки очень часто переворачивались. Вятские газеты сообщали в 1915 году: «Судя по залитой нечистотами площади, здесь опорожнено довольно порядочное количество бочек. Между тем, здесь очень многим приходится проходить на другую улицу, а неподалеку в банях Свенторжецкого стоит постой солдат, и вот не угодно ли наткнуться на такую прелесть. А что будет с оттепелью?» Ассенизаторы обычно проживали компактными группами на городских окраинах, в Москве до революции существовало сразу несколько Золотых улиц.

Источник