- При какой температуре замерзает песок

- Зависимость глубины промерзания грунта от длительности промораживания при различных температурах наружного воздуха

- Колебания влажности грунта

- Особенности сезонного промерзания

- Как меняются свойства грунтов при замерзании и оттаивании

- Способы защиты грунта от промерзания

- Рыхление и утепление

- Особенности устройства фундаментов

- От чего зависит отметка заглубления

- Что нужно учитывать при заложении фундамента

При какой температуре замерзает песок

Разгрузка смерзшихся сыпучих материалов из транспортных средств на заводах железобетонных изделий сопряжена с большими трудозатратами, расходом энергоресурсов, длительным простоем вагонов. Затруднение с разгрузкой смерзшегося песка — одна из причин, препятствующих внедрению песчаного бетона.

В целях борьбы со смерзанием песка, предотвращением его примерзания к стенкам вагонов и улучшения качества в песок в местах его добычи (погрузки) рекомендуется вводить добавку ЩСПК (ПАЩ-1) — адипинат натрия, являющуюся отходом производства капролактама.

С позиций физико-химической механики несмерзаемость такого песка может быть объяснена следующим образом: чистый кварцевый песок практически не адсорбирует воду па своей поверхности, ее адсорбируют загрязняющие песок примеси, преимущественно глина, причем чем «грязнее» песок, тем большей влагоудерживающей способностью он обладает. Введение в песок поверхностно-активного вещества существенно изменяет его водоудерживающие свойства — теперь уже ЩСПК, адсорбируясь на поверхности песка, снижает его сцепление с примесями, препятствуя, тем самым, смерзанию. Кроме того, введение натриевых солей, как известно, понижает температуру замерзания растворов. Сама добавка ЩСПК не замерзает при температуре -30°С.

Были проведены 2 серии параллельных экспериментов, оценивающих влияние добавки ЩСПК на смерзание песка. Результаты оценивались по испытаниям на прочность кубов, изготовленных из влажного песка, уплотненного на стандартной виброплощадке с пригрузом 0,01 МПа и замороженного в формах.

Влажность песка устанавливалась как максимальная водоудерживающая его способность. Для ее определения навеску песка помещали на сито с тканевой основой и заливали избыточным количеством воды. Воде позволяли стечь и сито устанавливали на стандартную виброплощадку. После вибрирования в течение 1 мин стандартным методом определяли влажность песка.

Анализ результатов испытаний, приведенных на рис. 4.14, показывает, что при введении в массу песка добавки ЩСПК в оптимальном количестве можно в 20-30 раз снизить прочность смерзшегося конгломерата.

Традиционно ЩСПК рекомендуется в качестве пластифицирующей добавки, введение которой в бетонную смесь позволяет либо сократить расход цемента, либо увеличить подвижность смеси, а также повысить долговечность бетона. Рекомендуемое к введению количество ЩСПК составляет 0,5-0,9% (в среднем — 0,7%) от массы цемента. Предполагая в первую очередь использовать песок, обработанный добавкой ЩСПК, в изделиях из песчаного бетона, в которых расход песка в 3-4 раза превосходит расход цемента, отметим, что в пересчете на песок рекомендуемый расход добавки составляет около 0,2% его массы. Указанная цифра совпадает с оптимальным количеством добавки, полученным в эксперименте по предотвращению смерзания.

Был проведен полупромышленный эксперимент, оценивающий эффективность предлагаемого метода борьбы со смерзанием песков.

В условиях открытого полигона отсыпаны 3 блока песка размерами 1,5×1,0×0,6м каждый. Влажность песка, определенная стандартным методом, составляла 4,2%. Песок (температура воздуха – -20-28 °С, относительная влажность – 74 %) представлял собой сыпучую массу без комьев. Первая партия с поверхности была равномерно залита водой через сито с отверстиями 0,63 мм. Расход воды — 24 л, то есть 1,8% от массы песка. Суммарная влажность, таким образом, составила 6% — максимум для испытываемого песка. Вторая партия песка была залита 24 л раствора добавки ЩСПК. Введенное количество добавки составило 2,7 л, или 0,2 % от массы песка. Третья партия была разделена на 2 слоя по 0,3 м и залита 2 порциями аналогичного раствора по 12 л в каждой.

Через 2 дня первая партия представляла единый смерзшийся монолит, при ударе о который лопатой откалывались только лещадки, т.е. песок был совершенно непригоден для использования при изготовлении железобетонных конструкций.

Вторая и третья партии представляли собой сыпучую массу без смерзшихся комьев, использование которой не требовало какой-либо переработки.

Одновременно с отсыпкой указанных партий были изготовлены образцы-кубы с ребром 7 см, представляющие собой песок, отобранный из указанных партий и уплотненный в формах на виброплощадке с пригрузом 0,01 МПа, Образцы также хранились на открытом воздухе.

Результаты испытаний в условиях, близких к реальным, показали техническую возможность борьбы со смерзанием песков путем введения в них добавки ЩСПК (табл. 4.17).

Использование указанной добавки в количестве 0,2% от массы песка примерно в 17 раз уменьшило прочность смерзшегося песка, что практически означало его несмерзаемость.

Проведены эксперименты, оценивающие прочность образцов, изготовленных из песчаного бетона с использованием песков, обработанных добавкой ЩСПК ((в кг/м3) Ц = 510, П = 1570, В = 217, ЩСПК-3,1), и песков без обработки (Ц = 510, П = 1550, В = 230).

Приведенные составы цементно-песчаных смесей обладали одинаковой удобоукладываемостью — 3 см OK по ГОСТ 10181.

Результаты испытаний на прочность 2 серий образцов каждого состава в возрасте 7 и 28 сут., не подвергавшихся термообработке (табл. 4.18) показывают, что введение добавки ЩСПК в указанном объеме улучшает прочностные характеристики песчаного бетона либо позволяет уменьшить расход цемента.

Трестом «Оргтехстрой» Главприокстроя разработаны и внедрены 2 технологические схемы обработки песка водным раствором ЩСПК для разных технологий, погрузки с высокой степенью механизации процесса.

Применение добавки для предотвращения смерзания 1 тыс. м3 песка позволяет сократить трудозатраты на 14 человеко-дней, сэкономить энергоресурсы на 500 кВт/ч. Дополнительный эффект от использования обработанного песка в песчаном бетоне до 20 кг цемента на 1 м3 песка.

Таким образом, обработка песка водным раствором адипината натрия позволяет одновременно решить две задачи: облегчить разгрузку песка в зимнее время и улучшить качественные и экономические показатели песчаного бетона.

Скорость и глубина промерзания зависит от:

- характера зимы, времени выпадения первого снега и наступления сильных морозов, продолжительности их действия, температуры наружного воздуха,

- свойств грунта, в том числе его влажности,

- характера поверхностного покрова,

- скорости потока грунтовых вод (чем она больше, тем промерзание меньше).

Грунты с порами, заполненными влагой лишь до известной степени, грунты плотные мелкопористые при прочих равных условиях промерзают глубже и быстрее, чем рыхлые и сухие, так как теплопроводность первых больше.

Наибольшая глубина промерзания грунта бывает обычно при влажности 30—40%.

При дальнейшем ее увеличении глубина промерзания уменьшается в связи с увеличением скрытой теплоты замерзания.

Так как теплопроводность камня фундаментов больше, чем теплопроводность грунта, то, как это подтверждено и практическими наблюдениями, при ширине каменного фундамента более 0,5 м грунт под ним может промерзать ниже глубины промерзания, нормальной для грунтов данного района.

Уменьшению глубины промерзания грунта способствует верхний защитный покров в виде снега, густой травы, сухих листьев или хвои. Наличие в открытой местности сильных и продолжительных ветров, сдувающих снежный покров, способствует увеличению глубин промерзания.

Скорость промерзания грунта зависит от:

- температуры промораживания,

- размера пор и особенно от влажности грунта.

Чем поры мельче, тем более связана находящаяся в грунте вода силами капиллярного и молекулярного притяжения и тем более низкая температура и более длительный срок требуются для промерзания грунта. Промерзание при прочих равных условиях происходит тем быстрее, чем меньше влажность грунта, крупнее гранулометрический состав его (т. е. чем крупнее в нем поры), плотнее основная порода и меньше в грунте органических остатков газов и воздуха.

При производстве земляных работ глубина промерзания устанавливается замером ее в натуре. Для предварительных соображений глубина промерзания берется равной среднему значению ее максимума на основе наблюдений метеорологических станций в районе строительства за последние 15—20 лет.

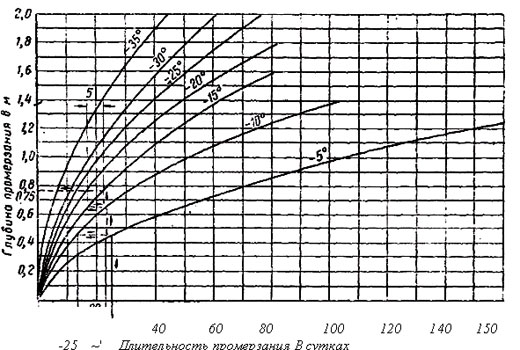

Зависимость глубины промерзания грунта от длительности промораживания при различных температурах наружного воздуха

Пунктиром показан пример определения глубины промерзания грунта в течение 40 суток за три этапа промерзания, в том числе 25 суток при —5°, 10 суток при —10 и 5 суток при —15°. Глубина промерзания составляет

0,75 м и складывается из трех отдельных величин, соответствующих трем этапам: 0,42+0,23+0,10=0,75 м/

Ориентировочные данные о глубине промерзания грунта в зависимости от температуры воздуха и продолжительности ее действия приведены на рис.

Кривые промораживания дают ориентировочные величины глубины промерзания грунтов средней влажности (25—30%) при поверхности, лишенной снежного покрова.

При наличии снежного покрова следует вводить коэффициент 0,85 при толщине покрова 0,25 м, коэффициент 0,7 при толщине 0,5 м и 0,65 при толщинe 0,75 м.

Оттаивание грунта происходит постепенно, идет одновременно сверху и снизу и продолжается довольно длительное время. Полное оттаивание наступает не ранее второй половины мая.

Колебания влажности грунта

Промерзание и оттаивание грунта связаны с движением грунтовых вод. Горизонт грунтовых вод, несколько повышенный осенью, зимой понижается, а при начале таяния резко повышается. Грунтовые воды могут соприкасаться с нижней поверхностью мерзлого грунта и благодаря своей сравнительно высокой температуре (4—6°) значительно ускорять его оттаивание.

После кратковременного весеннего поднятия уровень грунтовых вод падает, и оттаивание опять несколько замедляется.

В течение всего осенне-зимнего периода происходит перемещение влаги между зонами мерзлого и талого грунта всегда по направлению от теплых к холодным его слоям, обусловливаемое целым рядом физических явлений

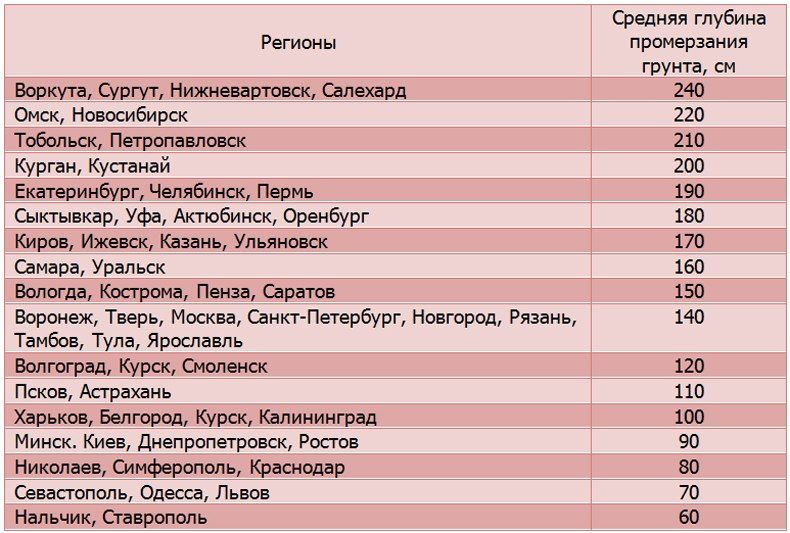

Уровни промерзания грунтов (УПГ), которые вы видите в приведённой таблице — это усреднённые данные, полученные в результате длительных наблюдений. Именно они берутся за основу при проектировании фундаментов и выполнении теплотехнических расчётов.

В этой статье мы расскажем, как меняются физические свойства грунтов при замерзании, что происходит с ними при оттаивании. Вы узнаете о явлении морозного пучения, и о том, как оно влияет на заглублённые конструкции. Тем, кто решил самостоятельно заняться строительством, данная информация, вкупе с нашими рекомендациями, поможет избежать многих ошибок.

Особенности сезонного промерзания

Грунт, в котором полностью или частично замёрзла вода, и который при этом имеет нулевую или отрицательную температуру, считается мёрзлым. Верхние слои, замерзающие каждый год, а затем оттаивающие, называются сезонно-мёрзлыми, или деятельными. Замёрзшие грунты, которые залегают глубже этих слоев, и не оттаивают никогда, являются вечномёрзлыми.

Как меняются свойства грунтов при замерзании и оттаивании

Деятельные (промерзающие) слои грунта, систематически пребывают в четырёх разных фазах. Сначала это минеральные частицы, затем лёд, потом вода — и последняя стадия: газ.

И вот какими критериями характеризуется данная система:

- Удельный вес твёрдых частиц минерального происхождения

- Объёмный вес – имеется в виду ненарушенная структура грунта

- Суммарная влажность

- Пропорциональное количество воды (незамёрзшей), по отношению к весу грунта, пребывающего в сухом состоянии.

При проведении исследований, эти величины определяют опытным путём.

Использование этих данных позволяет вычислить и другие свойства грунта, а так же выяснить содержание в нём отдельных компонентов:

- Температура, при которой почва начинает промерзать, неодинакова. Например: водонасыщенные суглинки и супеси, а так же гравелистые и песчаные грунты, замерзают при нулевой температуре. Для глин и суглинков, находящихся в пластичном состоянии, требуется -0,3 градуса. Твёрдые глины замерзают при более низкой температуре -1 градус.

- Понятно, что процесс промерзания связан с переохлаждением воды, имеющейся в грунте. При кристаллизации влаги, в результате скрытого выделения тепла, её температура сначала резко возрастает. В дальнейшем, процесс продолжается уже при незначительно снижающейся, либо постоянной температуре. Какая-то часть воды, заключённая в поры грунта, и вовсе остаётся незамёрзшей.

Обратите внимание! Из-за этого, грунт дифференцируется на прослойки, в нём происходит образование трещин, перемещение влаги, и как следствие, увеличение объёма. Именно этот процесс и носит название «морозное пучение».

- При замерзании воды, твёрдые частицы грунта цементируются между собой — а вот степень цементации может быть разной. Незначительно цементируемые грунты называют сыпучими; если в них содержится незамёрзшая вода – пластичными; ну а если вода полностью превратилась в лёд – твёрдыми.

- Интенсивность промерзания так же оказывает своё влияние на структуру грунта. При многостороннем промерзании грунтов, насыщенных водой, их структура получается ячеистой. При постоянной подпитке воды, а соответственно, одностороннем промерзании, грунт становится слоистым.

- Ну а если скорость промерзания превосходит скорость превращения воды в кристаллы, образуется твёрдая монолитная текстура. Именно этот вид грунтов обладает наибольшей прочностью, будучи мёрзлым, и сохраняет это непревзойдённое качество при оттаивании. У слоистых и ячеистых структур, при оттаивании прочность резко значительно снижается – причём, она становится ниже, чем до замерзания.

- В деятельном слое грунта, влага, которая осталась незамёрзшей, движется к промерзающему фронту. Именно это и способствует увеличению объёма в верхних слоях, и соответственно, провоцирует морозное пучение. Это явление и является основной головной болью для строителей.

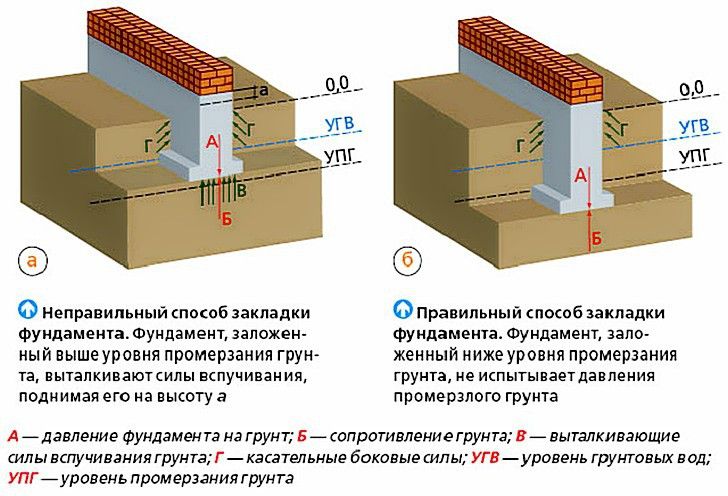

Раз грунт пучит, а затем он даёт осадку, то расположенные в нём конструкции подвергаются воздействию определённых сил, и могут деформироваться. Именно поэтому, при устройстве фундаментов так важно ориентироваться на УПГ, и закладывать их подошву ниже границы промерзающего слоя.

Об этом мы ещё поговорим более подробно, а пока рассмотрим, как осуществляется разработка грунта в зимнее время.

Способы защиты грунта от промерзания

Очень важно при строительстве в зимний период, защищать деятельный слой от замерзания. Не нуждаются в этом только гравелистые, крупнообломочные и скальные грунты. Все прочие варианты, при низких температурах требуют утепления, которое производится путём задержания снега, рыхления грунта, его обваловки, утепляющей засыпки, либо устройства электрообогрева.

И это далеко не полный перечень способов защиты грунтов от промерзания, используемых в строительстве. Данные мероприятия должны осуществляться осенью, до того, как наступят первые заморозки. Если же речь идёт не поверхности земли, а о днищах котлованов или траншей, то меры по их предохранению должны быть приняты сразу после того, как вынут грунт. О некоторых из применяемых сегодня способов, мы вкратце расскажем далее.

Рыхление и утепление

Изменение структуры грунта путём его разрыхления, которое может быть произведено на глубину до полутора метров, является одним из наиболее эффективных способов защиты грунта. При этом на поверхности почвы образуются гребни, которые задерживают снег. Он, кстати, не хуже покрывала укрывает землю, и не даёт ей промерзать.

- Даже в самую холодную зиму, глубинная отметка промерзания разрыхлённого грунта вдвое меньше, чем плотного. Поэтому метод рыхления применяют перед разработкой супесей и суглинков, осуществляемой во второй половине зимы. Сначала грунт на поверхности будущего котлована рыхлят и разбрасывают экскаватором.

- Затем, роют глубокую траншею в отвал, которая при последующей проходке засыпается грунтом от новой траншеи. Последняя проходка, которая располагается уже за пределами котлована, полностью засыпается. Разрыхленный грунт задерживает снег, и когда зимой приступают к строительству, он легко вынимается, так как на поверхности всего лишь мёрзлая корка.

- Если нужно защитить от замерзания небольшие поверхности, то для этой цели используют натуральные теплоизоляционные материалы: солому, опилки, листья, шлак. В последнее время строители всё чаще отдают предпочтение быстротвердеющему пенному полистиролу. Обилие пор в пене способствует наилучшей теплоизоляции поверхности. Слой в 40-50 см, способен отдалить начало замерзания на пару месяцев – а там и весна.

- В южных регионах, и некоторых районах средней полосы, где температура на поверхности грунта зимой не опускается ниже -15 градусов, часто используют способ химической защиты. Для этой цели используют технические соли (хлористый калий или натрий). Их укладывают на поверхность, либо углубляют на 10-15 см.

- При наличии плотных глинистых грунтов, растворы этих солей даже инъецируют в грунт. Однако стоит заметить, что соли способны агрессивно воздействовать на заглубляемые конструкции, увеличивают электропроводность грунтов. А потому применение этого способа для защиты грунтов от замерзания-оттаивания, ограничено.

Нужно помнить, что строительство, осуществляемое в зимнее время без соответствующей подготовки грунта, чревато последствиями. Именно поэтому, частные дома возводят, как правило, летом, и стараются до холодов подвести здание под крышу.

Особенности устройства фундаментов

Чтобы избежать воздействия сил пучения на фундамент, крайне важно правильно определить глубину его заложения. При проектировании зданий и сооружений учитывается всё: тип и структура грунта, его несущая способность, особенности климата местности. А ещё, отметку промерзания грунта обязательно сопоставляют с уровнем залегания грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция), так как тот участок, где они пересекаются, является наиболее опасным в плане морозного пучения.

От чего зависит отметка заглубления

Единственный вид грунтов, который, не требует заглубления фундаментов – это скальный. Он практически не промерзает, так как не содержит воды. Во всех остальных случаях фундамент должен заглубляться, а на какую именно отметку – это уже зависит от конкретных гидрогеологических условий местности.

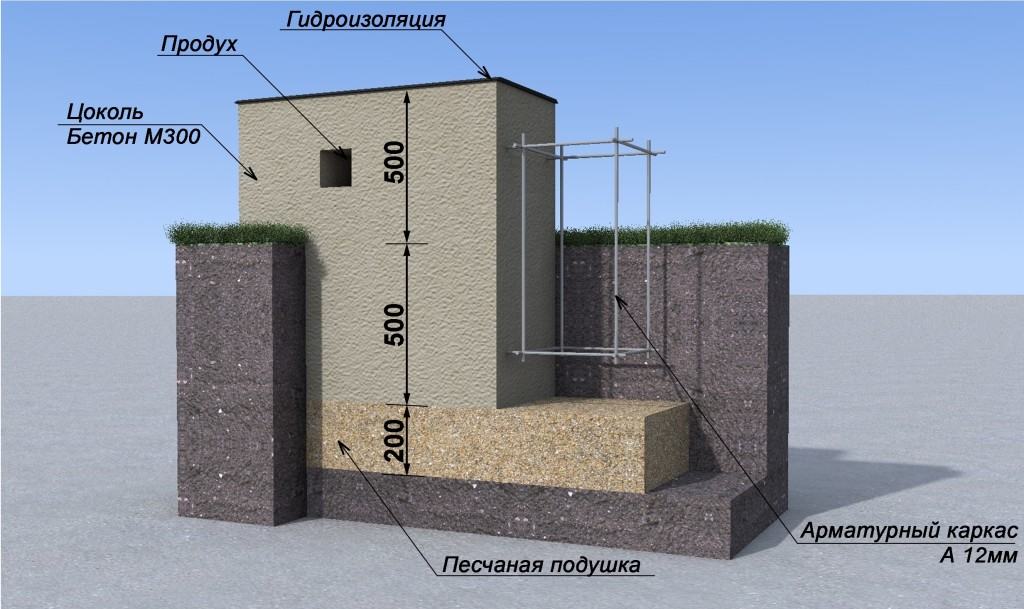

- Там, где поблизости нет грунтовой воды, а так же на песчаных грунтах, в которых она не задерживается на поверхности и быстро уходит вглубь, ленточные фундаменты заглубляют не менее чем на 70 см. Во всех остальных типах грунтов, основание фундамента должно располагаться как минимум на 20 см ниже отметки промерзания.

- То есть, если УПГ в данной местности составляет 1,7м, то фундамент нужно заглублять на 1,9-2м. при таком расположении, сопротивление грунта уравнивается давлением на него фундамента. В противном случае, силы вспучивания способны вытолкнуть фундамент на поверхность. А вообще, судить об отметке заложения фундамента, опираясь на некие усреднённые показатели нельзя.

В каждом конкретном случае, требуется всесторонняя оценка ситуации, и это в том числе касается и частного строительства. Грунты условно делят на слабые, и с нормальной несущей способностью. Соответственно, первые не могут служить надёжным основанием для зданий и сооружений, а вторые могут. Хотя конечно, эти определения относительны.

Что нужно учитывать при заложении фундамента

В природе практически не бывает однородного грунта, так как породы в нём залегают слоями. Чаще всего, не считая, конечно, скального грунта, только верхние слои отличаются малой несущей способностью. Именно они и меняют свой объём и прочностные характеристики под воздействием климатических факторов.

- Индивидуальное малоэтажное строительство чаще всего ведётся в тех районах, где преобладают осадочные, довольно рыхлые грунты. Если есть проект, застройщику достаточно лишь придерживаться его рекомендаций. Проблемы обычно возникают там, где работы ведутся без проектной документации.

- Хозяин, решивший что-то строить на своём участке, как минимум должен изучить опыт ведения работ у соседей, либо сначала выкопать небольшой шурф, чтобы посмотреть, какова структура грунта, и обратиться за рекомендациями к специалистам. Необходимо так же помнить, что устройство фундамента на «правильной» отметке, не всегда гарантирует отсутствие проблем.

- Иногда, наоборот, деятельный слой лучше не пересекать, и устроить фундамент мелкого заглубления. Дело в том, что явление морозного пучения напрямую связано с миграцией подземной влаги, и его интенсивность зависит от залегания вод в грунте. Если выясняется, что УГВ находится в опасной близости к поверхности, то на прочных грунтах лучше сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту или монолитную плиту, а на слабых – применить сваи.

- Опаснее всего иметь дело с песчаным грунтом. Под нагрузкой от веса строящегося здания он сильно уплотняется, и как следствие, даёт осадку. Причём, и уплотнение и усадка происходят неравномерно, и достаточно быстро. Как результат, не успеют построить дом, как по фундаменту и фасаду пошли глубокие трещины. На песках лучше не устраивать ленточных фундаментов, а отдать предпочтение свайному фундаменту.

Обратите внимание! Нередко в песках присутствуют примеси глинистых частиц, которые оказывают большое влияние на поведение грунта. Глина имеет свойство размокать, и поэтому насыщенные ею грунты становятся подвижными, теряют свою несущую способность.

- Если же грунт сам по себе глинистый, то его свойства зависят от количества содержащихся в нём грубых песчаных или гравийных вкраплений. Чем больше таких примесей, тем выше прочность грунта, и вероятность его перехода в пластичное состояние снижается. Подобной угрозы нет и тогда, когда пласт глины достаточно толстый.

- Такой грунт очень прочен, и обладает определённой водоупорностью. Если грунтовые воды залегают ниже такого пласта, то подняться близко к поверхности они уже не смогут. Но на практике, чаще приходится иметь дело с неоднородными грунтами, в которых глинистые пласты чередуются с песком или крупнообломочными породами.

- Лепестковые прослойки глины имеют самую низкую прочность – они не просто деформируются, но и длительное время остаются в таком состоянии. Тонкий слой не может служить надёжным основанием для фундамента, и его подошву нужно закладывать хоть и не намного, но ниже. Иначе результат будет тем же, что и на песке: строение кренится, конструкции деформируются.

- Вывод такой: если у вас нет полной гидрогеологической картины участка, на котором будет возводиться дом – а правильно оценить ситуацию самим не всегда получится, при наличии в верхних слоях песка или глины лучше принять решение об устройстве металлических свайных фундаментов. Для малоэтажного строения обычно хватает их длины 2,5-3м.

- Сквозь слабые слои грунта они проходят легко, а как только свая застопорилась и не вкручивается – значит, зацепилась за прочный слой. Такой фундамент наиболее надёжен, и ему не грозит никакое морозное пучение. Не беда, что его цокольная часть выглядит столь непрезентабельно. Это легко исправить, смонтировав по периметру ростверка фальш-стенку из полипропиленовых панелей, имитирующих каменную или кирпичную кладку.

Кстати, промерзание грунта, находящегося под основанием дома, и примыкающего к фундаменту, зависит ещё и от того, насколько тёплым будет подвал или подпольная часть строения. Если там нет сквозняков, подвал отапливается, а на первом этаже предусмотрены тёплые полы, то грунт под зданием точно не будет промерзать.

Источник