- Хорей, ямб, анапест, амфибрахий, дактиль

- Примеры стихотворений

- Как определить стихотворный размер?

- Анализ стихотворения «Бесы» (А. С. Пушкин)

- История создания

- Жанр, направление, размер

- Композиция

- Образы и символы

- Темы, проблемы, настроение

- Основная идея

- Средства выразительности

- Стихотворение и анализ «Бесы»

- Краткое содержание

- Анализ

- История создания

- Центральные образы

- Композиция

- Размер и средства художественной выразительности

- Проблематика и основная идея произведения

Хорей, ямб, анапест, амфибрахий, дактиль

Примеры стихотворений

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Ветер, ветер! Ты могуч,

Ты гоняешь стаи туч,

Ты волнуешь сине море,

Всюду веешь на просторе.

В небе тают облака,

И, лучистая на зное,

В искрах катится река,

Словно зеркало стальное.

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана;

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя;

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет.

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждешь меня.

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом.

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?

Опять стою я над Невой,

И снова, как в былые годы,

Смотрю и я, как бы живой,

На эти дремлющие воды.

Вот холм лесистый, над которым часто

Я сиживал недвижим — и глядел

На озеро, воспоминая с грустью

Иные берега, иные волны.

Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Как хорошо ты, о море ночное, —

Здесь лучезарно, там сизо-темно.

В лунном сиянии, словно живое,

Ходит, и дышит, и блещет оно.

Ранними летними росами

Выйдем мы в поле гулять…

Будем звенящими косами

Сочные травы срезать!

Кроет уж лист золотой

Влажную землю в лесу.

Смело топчу я ногой

Вешнюю леса красу.

С холоду щеки горят;

Любо в лесу мне бежать,

Слышать, как сучья трещат,

Листья ногой загребать!

Благовещенье и свет,

Вербы забелели.

Или точно горя нет,

Право, в самом деле?

Благовестие и смех,

Закраснелись почки.

И на улицах, у всех

Синие цветочки.

Встану я в утро туманное,

Солнце ударит в лицо.

Ты ли, подруга желанная,

Всходишь ко мне на крыльцо?

Настежь ворота тяжелые!

Ветром пахнуло в окно!

Песни такие веселые

Не раздавались давно!

С ними и в утро туманное

Солнце и ветер в лицо!

С ними подруга желанная

Всходит ко мне на крыльцо!

Последняя туча рассеянной бури!

Одна ты несешься по ясной лазури,

Одна ты наводишь унылую тень,

Одна ты печалишь ликующий день.

На севере диком стоит одиноко

На голой вершине сосна,

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим

Одета, как ризой, она.

Ты, солнце святое, гори!

Как эта лампада бледнеет

Пред ясным восходом зари,

Так ложная мудрость мерцает и тлеет

Пред солнцем бессмертным ума.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!>

По синим волнам океана,

Лишь звезды блеснут в небесах,

Корабль одинокий несется,

Несется на всех парусах.

В песчаных степях аравийской земли

Три гордые пальмы высоко росли.

Родник между ними из почвы бесплодной,

Журча, пробивался волною холодной,

Прозвучало над ясной рекою,

Прозвенело в померкшем лугу,

Прокатилось над рощей немою,

Засветилось на том берегу.

Ночь холодная мутно глядит

Под рогожу кибитки моей,

Под полозьями поле скрипит,

Под дугой колокольчик гремит,

Непослушную внучку из Йены

Бабка сжечь собралась как полено.

Но заметила тонко:

«А не сжечь ли котенка?»

Невозможная внучка из Йены.

Ненавижу тебя,

Презираю тебя;

Я другого люблю,

Умираю любя.

Как определить стихотворный размер?

- Определяем количество слогов в строке. Для этого подчеркиваем все гласные буквы.

- Произносим строку нараспев и расставляем ударения.

- Проверяем, через какое количество слогов повторяется ударение:

а) если ударение повторяется каждые 2 слога, это двусложный размер: хорей или ямб;

б) если повторяется каждые 3 слога, это трехсложный размер: дактиль, амфибрахий или анапест.

(Например: четырехстопный хорей или пятистопный ямб и т.д..)

Источник

Анализ стихотворения «Бесы» (А. С. Пушкин)

Автор: Самый Зелёный · Опубликовано 07.06.2020 · Обновлено 07.06.2020

Имя Александра Сергеевича Пушкина известно каждому! При упоминании о русской поэзии в мыслях автоматически всплывает именно это имя. Сказки, драматические, прозаические произведения, поэмы, романы, стихи– всего более 800 произведений было написано автором за его относительно короткую, но насыщенную жизнь. Александр Сергеевич – яркий центральный представитель русской поэзии Золотого века. Его считают родоначальником русского реализма в литературе. Очень многое можно сказать об этом удивительном человеке. Его имя можно найти в числе фаворитов многих поэтов, писателей последующих лет. Он – легенда! Им восхищались, восхищаются и, без сомнения, будут восхищаться Многомудрый Литрекон разобрал по плану стихотворение А. С. Пушкина «Бесы».

История создания

Со стихотворения «Бесы» начинается плодотворнейший период творческой деятельности Пушкина, именуемый Болдинской осенью.

6 мая 1830 года было объявлено о помолвке Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Именно в этот период поэт приступил к созданию произведения «Шалость» (в дальнейшем «Бесы»). Окончено же стихотворение было осенью (7 сентября) этого же года, в Болдино, куда поэт прибыл недавно, для решения некоторых имущественных вопросов.

Александр Сергеевич и не думал надолго задерживаться в имении, так как, во-первых, шла активная подготовка к свадьбе, а во-вторых, наступила осень – любимое, вдохновляющее автора время года. Но страну вновь решила посетить страшная эпидемия холеры… Пушкин воспринял необходимость остаться в родовой усадьбе на неопределённый срок как возможность уединиться и посвятить себя творчеству.

Осень 1830 года подарила множество чудесных творений А. С. Пушкина. В это же время Александр Сергеевич закончил работу над романом в стихах «Евгений Онегин».

«Что Пушкин для нас? Великий писатель? Нет, больше: одно из величайших явлений русского духа. И ещё больше: непреложное свидетельство о бытии России. Если он есть, есть и она. И сколько бы ни уверяли, что её уже нет, потому что самое имя Россия стерто с лица земли, нам стоит только вспомнить Пушкина, чтобы убедиться, что Россия была, есть и будет.» (Д. С. Мережковский)

Жанр, направление, размер

По форме данное произведение является балладой, а по содержанию относится к философской лирике.

Баллада – лиро-эпический жанр, излюбленный приверженцами романтизма. Характерной чертой баллады, как жанра, и романтизма, как направления в целом, является уход от реальности, создание своего удивительного, мистического мира, где природа является зеркалом, отражающим чувства лирического героя, или же напротив, она изображается враждебной, бушующей, с которой приходилось сражаться главному персонажу.

Пушкина считают родоначальником реализма в литературе, но в произведениях раннего периода творчества поэта можно заметить черты романтизма. Стихотворение «Бесы» относится именно к романтизму, что могут подтвердить красочные описания природы в произведении, яркое противоборство человека и судьбы.

Размер произведения «Бесы» – четырёхстопный хорей. Такой размер называют размером русской частушки, но он совсем непростой. Произведения, написанные данным размером очень ритмичные, что не единожды доказано Александром Сергеевичем. В стихотворении «Бесы» использована перекрёстная рифмовка с чередующейся женской и мужской рифмой.

Композиция

Стихотворение «Бесы» состоит из 7 восьмистиший. Композиция произведения кольцевая, имеет три выраженные части.

Такое построение стихотворения позволяет автору акцентировать внимание читателя на более значимых деталях, описаниях, которые важны для верного восприятия, ощущения атмосферы всего произведения, для правильного осознания основной идеи. Также кольцевая композиция создаёт ощущение замкнутости, что повышает уровень напряжения, запутанности.

Все три части начинаются с четырёх одинаковых строк, которые создают таинственную атмосферу и, соответственно, поддерживают её на протяжении всего повествования.

«Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.»

Первая часть – это первые три строфы, из которых первое восьмистишие – вступление, а два последующих – основная часть.

Вступление задаёт направление мысли читателя. В нём автор рассказывает о месте событий, о преобладающих в лирическом герое чувствах.

Основная часть – это завязка. Автор рисует нам картину сильной вьюги, бури.

«Все дороги занесло; Хоть убей, следа не видно;».

Затем в произведение добавляются мистические краски.

В следующей строфе они набирают яркость и звучат уже ни как догадка, а как свершившийся факт.

Вторая композиционная часть – это следующие три строфы, которые являются кульминацией произведения. В них конфликт человека и сложившихся обстоятельств достигает своей вершины.

Лирический герой уже не видит ненастной погоды, а видит сверхъестественные силы, которые стоят у него на пути. Грань между реальностью и небывалым стирается, напряжение возрастает, нечистая сила приобретает визуальный образ. Скорость смены картин возрастает.

Третья часть – развязка, последняя строфа. Здесь мы видим всю происходящую картину как бы из далека, абстрактно. Атмосфера необъяснимого присутствует, но она уже ни так страшна, как в первых двух частях. Вновь просматривается граница между реальностью и сверхъестественным. Композиционное кольцо замкнулось, то есть внимание наше вновь сконцентрировано на главном герое, которого теперь, пройдя вместе с ним «средь неведомых равнин», мы узнали лучше.

Образы и символы

Лирический герой стихотворения «Бесы», от которого ведётся повествование – путник, в образе которого можно рассмотреть самого автора. Также героями баллады являются ямщик и бесы.

Проводя параллель между фактами из жизни Александра Сергеевича и произведением, можно предположить, что бесы – это жизненные проблемы, неприятные непредвиденные обстоятельства, которые не дают двигаться вперёд, дальше по дороге жизни.

«…Вдруг получаю известие, что холера в Москве. Я попался в западню, как-то мне будет вырваться на волю. Страх меня пронял: в Москве. Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 вёрст, ямщик мой останавливается; застава!…» (из личных писем А. С. Пушкина)

Таким обстоятельством, «бесом» для Александра Сергеевича стала эпидемия холеры. Неосязаемая, пугающая, опасная, она не пускала поэта в Москву.

Также можно предположить, что нечистая сила – это образное представление безысходности, несправедливости и дефективности устоявшегося социального неравенства. Пушкин был на стороне декабристов и поддерживал их идею об отмене крепостного права, так как осознавал, что это неправильно, что больше так продолжаться не может.

Ямщика можно сравнить с народом, который первым чувствует новые веянья, видит «бесов» и, соответственно, сообщает об этом лирическому герою.

То есть поэт «впитывает» основные события времени, понимает (или пытается понять) весь народ, чувствует его проблемы. Он является концентратом всей эпохи, современники которой проходят через сложности, сквозь «бесов».

Также можно предположить, что кони тоже являются неким образом. Интересным фактом является то, что в своих произведениях Александр Сергеевич упоминает лошадей 579 раз, что говорит о его особом отношении к этим животным. В данном произведении кони судьбоносные. Они «чуткие» проводники, которые ведут ямщика и путника сквозь «бесов».

Темы, проблемы, настроение

Стихотворение «Бесы» относится к философской лирике поэта. Отличием произведений данной тематики Пушкина от произведений других авторов является проверенность, опробованность, то есть автор пишет только о том, что пережил сам, передаёт те мысли и переживания, которые пропустил через себя. Александр Сергеевич часто затрагивает в своих произведениях извечные проблемы, размышляя о добре и зле, о сущности бытия, о предназначении человека.

Одно из важнейших мест в философской лирике поэта занимает тема свободы, которую в разных произведениях автор раскрывает по-разному. Стихотворение «Бесы» тоже затрагивает проблему свободы, к которой стремится весь народ, минуя обман и хитрости не желающих давать вольную господ.

Настроение произведения «Бесы» довольно мрачное, напряжённое. С первых строк читателю передаются волнение и тревога, которые завладевают лирическим героем.

Основная идея

Смысл стихотворения «Бесы» — показать дорогу, которую приходится преодолевать человеку, народу, всему миру стремясь к чему-то желанному, конкретному. Стихотворение «Бесы» – это ухабистый путь русского народа к свободе! Пушкин был против несправедливости, против кражи свободы у родного народа.

Последние строки произведения очень точно передают отношение автора к данной теме. Они отражают главную мысль стихотворения «Бесы».

«Мчатся бесы рой за роем

В беспредельной вышине,

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне…»

Средства выразительности

Тропы в стихотворении «Бесы» перечислены ниже:

- Поэтом использован ассонанс. В повторяющихся четырёх строках преобладают гласные звуки «у», «ю», что создаёт впечатление завывания вьюги.

- Использована аллитерация в 6-м восьмистишии, а именно повторение звуков «з», «с», что создаёт эффект неприятного звона.

- Звукоподражание: «Колокольчик дин-дин-дин…».

- Эпитеты: «снег летучий», «чистом поле», «неведомые равнины», «одичалый конь», «малая искра», «чуткие кони», «мутная игра», «бесконечны, безобразны… бесы разны», «жалобно поют», «беспредельная вышина», «жалобный визг».

- Сравнение: «невидимкою луна», «сверкнул он искрой малой», «будто листья в ноябре».

- Метафоры: «мутно небо, ночь мутна», «вьюга злится, вьюга плачет», «надрывая сердце».

- Олицетворение: «мчатся тучи, вьются тучи», «вьюга слипает очи», «вьюга злится, вьюга плачет».

- Архаизм: очи.

- Лексический повтор: «мчатся тучи, вьются тучи», «мутно небо, ночь мутна», «страшно, страшно поневоле», «вьюга злится, вьюга плачет».

- На протяжении всего повествования используется такая стилистическая фигура, как инверсия.

Источник

Стихотворение и анализ «Бесы»

Мчатся тучи, вьются тучи;

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Еду, еду в чистом поле;

Страшно, страшно поневоле

Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик. » – «Нет мочи;

Коням, барин, тяжело;

Вьюга мне слипает очи;

Все дороги занесло;

Хоть убей, следа не видно;

Сбились мы. Что делать нам!

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,

Дует, плюет на меня;

Вон – теперь в овраг толкает

Там верстою небывалой

Он торчал передо мной;

Там сверкнул он искрой малой

И пропал во тьме пустой».

Мчатся тучи, вьются тучи;

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Сил нам нет кружиться доле;

Колокольчик вдруг умолк;

Кони стали… «Что там в поле?»

«Кто их знает? Пень иль волк?»

Вьюга злится, вьюга плачет;

Кони чуткие храпят;

Вот уж он далече скачет;

Лишь глаза во мгле горят;

Кони снова понеслися;

Вижу: духи собралися

Средь белеющих равнин.

В мутной месяца игре

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре…

Сколько их! куда их гонят?

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Мчатся бесы рой за роем

В беспредельной вышине,

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне…

Краткое содержание

Зимняя снежная ночь. По дороге, почти не освещаемой невидимой луной, несется одинокая повозка. Мутное небо, удручающий пейзаж, нарастающая стихия пугают героя, и он просит ямщика сильнее подгонять и без того уставших лошадей, но тот отвечает, что их водят по кругу бесы, которые хотят их погубить. Путники сбиваются с дороги и становятся свидетелями бесовского хоровода.

Описание бесов автор начинает со слов ямщика, у которого от страха настолько разыгралось воображение, что он «видит», как один бес толкает лошадь, второй дует ему в глаза, а третий, сверкнув искрой, исчезает во мраке ночи. Кони стоят, колокольчик замолк, но, внезапно какая-то неведомая сила заставляет животных сорваться с места.

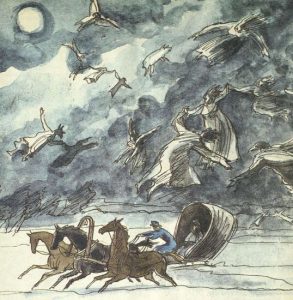

Бесы. Иллюстрация. Художник Н. Родионов

Лошади мчатся, не разбирая дороги, а путник с ужасом наблюдает за кружащимися в танце, безобразными в своем обличье, злыми духами. Этот страшный бесовский танец сопровождается непонятными звуками, которые возвещают то ли о похоронах нечистой силы, то ли о ведьминой свадьбе. Лунный свет почти не пробивается сквозь мутное небо, повозка несется, а рядом с ней кружится в своем безумном хороводе беснующаяся нечистая сила, воем и визгом наводящая на героя мрачные мысли и предчувствия.

Анализ

История создания

Помолвка Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой, о которой было объявлено весной 1830 года, стала предысторией написания «Бесов». Той же осенью Пушкин едет в Большое Болдино с целью вступить во владение одной из деревень. Поэт еще не знает, что карантин, введенный из-за эпидемии холеры, не даст ему вовремя вернуться в Москву. Так, на протяжении трех месяцев, Пушкин, снедаемый хандрой и меланхолией, вынужден был оставаться в Болдино.

Таким образом, осень 1830 года, которую впоследствии назовут Болдинской, явилась периодом создания одного из лучших пушкинских творений – произведения «Бесы». Первое название этого стихотворения – «Шалость», но когда оно было написано, то явило собой повествование вовсе не шаловливого содержания, и было переименовано в соответствии с сюжетом.

Центральные образы

Главными персонажами стихотворения являются путник, совершающий поездку, ямщик, который первым почувствовал присутствие бесов, и сами бесы. Ямщик в данном произведении олицетворяет простой русский народ, бесов же можно охарактеризовать, как представителей угнетающего этот народ, класса.

Путник и ямщик – реальные человеческие образы, которым свойственны страх и растерянность. Бесы – представители сверхъестественного, они, как и полагается, связаны с потусторонним миром, поэтому все силы зла стоят на их стороне.

Природа также оказывается вовлеченной в эту игру бесов с путниками: луна почти скрыта туманным небом, по которому ходят тяжелые тучи, звезды совсем не видны, ничего невозможно рассмотреть из-за нескончаемой снежной пелены. Перед глазами читателя предстает поистине страшная и мистическая картина.

Композиция

В композиционном плане стихотворение можно разделить на три части, каждая их которых начинается словами «Мчатся тучи, вьются тучи…».

В первой части читатель наблюдает за разбушевавшейся стихией, в которой суеверный темный ямщик узрел кружащихся в хороводе бесов. Эта часть служит завязкой и несет в себе черты народного фольклора.

Кульминационную нагрузку берет на себя вторая часть. Страх ямщика передается путнику, и теперь уже оба персонажа становятся свидетелями бесовской пляски. Напряжение в этой части достигает пика.

Третья часть является развязкой. Герой отстраняется от созерцания бесов и погружается в свой внутренний мир. Нечистая сила напоминает о себе воем, терзающим его душу. В последней части Пушкин проводит четкую параллель между потусторонними существами и миром господ, а также показывает, что отстраненность путника, не что иное, как нежелание ассоциировать себя с представителями высшего света, равнодушными к тяжелому положению простого народа.

Стихотворение принадлежит к романтическому направлению в литературе. По роду его можно назвать лирическим. Жанр больше похож на балладу, отягощенную философским смыслом. Такое смешение жанров в одном произведении позволяет назвать его лирической балладой, наделенной признаками философской лирики.

Размер и средства художественной выразительности

«Бесы» написаны четырехстопным хореем. Этот размер используется для написания народных песен и другого стихотворного фольклора, что приближает данное стихотворение к народному.

С помощью выразительных приемов, таких, как повторения: «вьюга злится, вьюга плачет», «колокольчик дин-дин-дин» автору удается добиться нагнетающей обстановки. Мистический оттенок стихотворение приобретает, благодаря эпитетам: «снег летучий», «неведомые равнины», «ночь мутна» и т.д. Олицетворения «вьюга злится, вьюга плачет», «мчатся тучи» превращают природу в сообщницу потусторонней силы.

Проблематика и основная идея произведения

В стихотворении в иносказательном виде звучит тема, которая волновала не только Пушкина, но и всех прогрессивных людей того времени – подневольное положение народа, отсутствие его свобод.

Бесы в произведении – это бездушные богачи и подобные им представители дворянства. Наподобие зловещих сил они уводят темный народ от действительности, испугом и обманом не давая ему подумать о своем человеческом достоинстве, о вольной и спокойной жизни. Таким образом, данное произведение – это наглядная картина, описывающая положение дел в современном автору обществе.

Источник