- Интересный вопрос: как изменяется река Енисей в разные времена года?

- Влияние географического положения на изменения

- Какие перемены происходят в течение года, ответы

- Осень

- Когда замерзает?

- Где и почему поверхность не замерзает зимой?

- Весна

- Заключение

- История «черного неба»: как Красноярская ГЭС и незамерзающий Енисей изменили климат региона

- Красноярская ГЭС — «покоритель» природы

- Черное небо

- Окно в климатический кризис

Интересный вопрос: как изменяется река Енисей в разные времена года?

«Ионессеи» — такое название стало использоваться народностью Севера эвенками, что значит Большая вода. Представители тюркской народности стали именовать водный поток Улуг-Хем – Великая река.

Оба названия как нельзя лучше подходят к величавому Енисею, который хорош во все сезоны. Несмотря на внешние различия, в зависимости от погодных условий, река сохраняет могучесть, силу, красоту.

Влияние географического положения на изменения

Они пополняются от маленьких родников, речушек, ледников, расположенных на склонах гор, превращаясь в многоводный поток.

В холодный Северный ледовитый океан приносит неспокойные воды могучая река, точнее, непосредственно в Карское море. Название устья – Енисейская губа.

На реке обнаружены различные параметры ширины и глубины. К примеру, после присоединения Нижней Тунгуски, от одного берега до другого – 5 км, глубина – приблизительно 6 м.

Створ поселка Усть-Порт по праву считается сибирскими морскими воротами. Здесь происходит соединение Енисея, который ранее был разделен на рукава, с заливом.

С самого начала река несет воды по Сибири, почти прямо, без значительных извивов. Правобережье – это бескрайняя зеленая тайга, левобережье – равнинная местность.

Растительность и животные бассейна Енисея удивительны и разнообразны, так как река течет через все климатические пояса.

В силу различных климатических условий, сформировались определенные особенности Енисея.

К ним относится:

- замерзание;

- очень длительные паводки;

- интенсивное движение льда весной и даже летом;

- обильные наводнения.

В осенний и зимний периоды на реке жизнь замирает, но не заканчивается:

- люди делают лунки, чтобы рыбы смогли выжить;

- на лед выходят рыбаки и в мороз, и в пургу;

- в тайге люди охотятся.

С наступлением теплых весенних дней природа оживает, и лед начинает таять.

И вот наступает лето, когда жизнь бурлит:

- транспортируется лес;

- перевозятся продукты и другие грузы;

- совершают экскурсионные туры катера.

В любой сезон люди любуются великолепными красотами сибирской реки, которая гордо носит имя Енисей-батюшка.

Какие перемены происходят в течение года, ответы

Времена года меняют внешний вид Енисея-батюшки. Но любоваться великой рекой можно и осенью, и зимой, и весной, и летом. Он всегда поражает, удивляет, восхищает.

Осень

К осени вода в реке темнеет. На берегах увядает природа, но становится еще ярче и красивее. В водной глади отражается желтая, зеленая, красная листва кустарников и деревьев.

Когда замерзает?

Уже в начале октября в низовьях Енисея появляется первый лед. В ноябре вода замерзает почти по всей реке. Исключением являются горные участки, где лед появляется лишь в первый месяц зимы.

Зимой лед при сильных морозах значительно утолщается, что негативно влияет на жизнь рыб. Поэтому люди вынуждены делать проруби, чтобы речные обитатели не задохнулись.

Любители зимней рыбной ловли, которым не страшны лютые морозы, выходят на лед. С появлением первого льда прекращается всякое судоходное движение по реке.

Особенно это неудобно жителям северных районов. Продукты, лекарства и прочие необходимые вещи доставляются по воздуху.

Где и почему поверхность не замерзает зимой?

Есть на реке участок, где вода, несмотря на 40-градусные морозы, не замерзает совсем.

Это случилось после того, как была возведена Саяно-Шушенская ГЭС. Продолжается этот участок до Красноярского водохранилища.

Весна

В весенние солнечные деньки, когда температура становится выше нуля, начинается таяние льда. Происходит ледоход в различное время. Все зависит от климатического пояса.

Обычно это конец апреля – середина мая. Приблизительно за месяц река сбрасывает панцирь, сделанный изо льда. Иногда, во время ледохода, на крутых поворотах ледяные глыбы нагромождаются и образуется громаднейший затор – удивительная, потрясающая картина.

Уровень воды за счет стока в реку талых вод и снега повышается, способствуя разрушению ледяного покрова и его подвижкам. Затем лед исчезает, а скорость течения воды повышается, особенно на перекатах.

Реке не хватает места в русле, и она начинает выходить из берегов. Весеннее половодье продолжается приблизительно 2,5-3,5 месяца. Вода в этот период очень грязная.

Ниже вы можете посмотреть видео весеннего ледохода на Енисее, снятого в городе Дудинка:

Если в летнее время идет мало дождей, то Енисей мелеет. Это встречается большей частью на юге Сибири. В июне, если длительное время держится дождливая погода, случаются наводнения.

Именно поэтому деревни и поселки не находятся у самой воды. Летом в реке становится больше микроорганизмов и водорослей. Очень активная жизнь кипит на берегах реки по всей ее протяженности.

Все больше появляется любителей рыбной ловли и грибов, охотников, сборщиков ягод и любителей кедровых орешков. Кроме того, возле реки огромное количество отдыхающих, которые приезжают из городов и деревень.

Начинает движение речной транспорт: теплоходы, катера. Вода в реке далеко не теплая, но сибиряков это нисколько не смущает – они с удовольствием погружаются в прохладу Енисея.

Заключение

В зависимости от времени года режим реки изменяется. В весеннюю пору, когда начинается ледоход, уровень воды в реке значительно поднимается, вплоть до наводнений.

Енисей в это время отличается бурным течением и грязными водами. К осени, особенно после засушливого лета, Енисей мельчает, а с началом дождей вода снова поднимается. К октябрю-ноябрю река снова готовится к зиме.

Источник

История «черного неба»: как Красноярская ГЭС и незамерзающий Енисей изменили климат региона

В Красноярске сейчас начинается сезон «черного неба» — воздух в городе буквально пропитан смогом. Причина этому не только в местных заводах, проблему усугубляет незамерзающий после строительства ГЭС Енисей. Специалистка в области экологической истории Мария Коськина объясняет, как связано советское «покорение» Сибири с загрязнением воздуха в наши дни и как опыт прошлого может помочь нам в борьбе с климатическим кризисом сейчас.

На границе между Восточной и Западной Сибирью с 1960-ых годов происходит настоящая аномалия. Одна из самых многоводных рек мира, Енисей, больше не замерзает зимой на протяжении 110-200 километров вверх по течению от Дивногорска и Красноярска. Гигантская полынья на территории, граничащей с зоной вечной мерзлоты, не обледеневает даже в тридцатиградусный мороз.

Енисей замерзал всегда: экосистема была «заточена» под сезонные циклы реки. Ледовым переходом пользовались люди и животные, а прибрежная почва жаждала весеннего разлива реки.

Кроме того, ледоход имел в этих краях особое культурное значение. Льдины метровой толщины сталкивались с оглушительным шумом и треском, знаменуя пробуждение Енисея и начало долгожданной весны. Начальник Енисейского пароходства Иван Назаров называл ледоход «тяжелыми мучительными родами реки». В своих рассказах местный писатель Виктор Астафьев писал о сплетении православных и языческих верований в процессии, приуроченной пасхе, когда его бабушка и другие деревенские женщины шли с иконами к разрождающейся воде.

Климатические изменения нормальны и всегда происходили на нашей планете независимо от людей. Но сколько бы мы ни примеряли на себя роль героев «Ледникового периода», человек до недавнего времени просто не мог стать прямым свидетелем этих перемен. Наша жизнь слишком коротка по сравнению с темпами смены геологических эпох. Когда Енисей внезапно перестал замерзать, советские люди впервые столкнулись с радикальным изменением в природе, которое произошло не в течение тысяч лет, но уложилось в жизнь одного поколения. Такое столкновение просто не могло пройти бесследно, не повысив чувствительность к изменениям окружающей среды, вызванным действиями человека.

Но даже такое драматическое изменение сначала не выглядело предвестником будущей климатической катастрофы. В 1960-ые еще сильна была вера в то, что человек может трансформировать природу во благо себе и ей самой. Советскому научному дискурсу также был свойственен подобный «экологический оптимизм». Незамерзающая река, во-первых, создала условия для непрерывных круглогодичных навигации и гидротехнического строительства. Во-вторых, избавила миллионный Красноярск от риска разрушительных весенних наводнений. А в-третьих…

Почему же Енисей больше не замерзает? И, к каким долгосрочным последствиям привели изменения в режиме реки? Давайте по порядку.

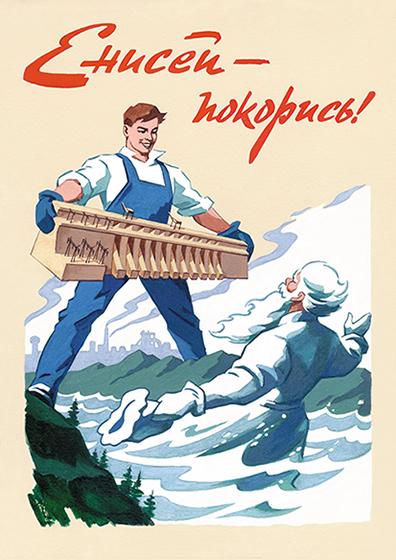

Красноярская ГЭС — «покоритель» природы

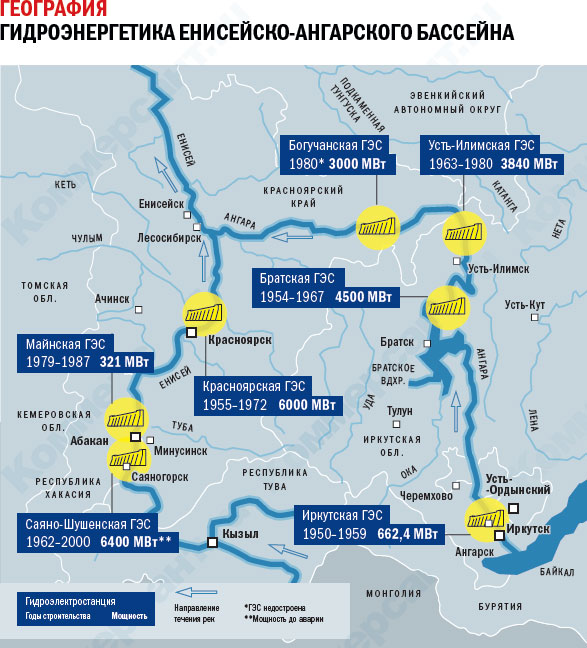

Советские лидеры вновь «открыли» Сибирь и ее природные ресурсы в разгар Холодной Войны. В 1950-ые был принят план по созданию третьей (первая — в Центральной России, а вторая на Урале) металлургической базы в Красноярске. Новая индустрия была крайне энергозатратной.

При Хрущеве руководство СССР вернулось к амбициозным планам по строительству крупных ГЭС на Енисее и Ангаре, которое обсуждалось еще в 1930-ые (тогда не хватило средств, а потом разразилась война). Шестая пятилетка ознаменовала период интенсивного развития, мобилизации рабочей силы, крупномасштабных изменений окружающей среды и ландшафта в так называемой «неосвоенной», богатой «неисчерпаемыми» природными ресурсами Сибири.

Красноярская ГЭС, которая многим знакома по картинке на обороте старой десятирублевой купюры, была первой гидростанцией на Енисее. Станцию построили в 1955-1972 гг. и какое-то время она была самой мощной в мире, гордостью СССР на ряду со Спутником. Строительную площадку в новом городе Дивногорске посещали почетные гости: Юрий Гагарин, Вальтер Ульбрихт, Леонид Брежнев. А копии турбин ГЭС даже пытались продать США для расширения знаменитой плотины Гранд Кули.

Перекрытие Енисея подавалось обществу в прометеевской риторике покорения и пролетаризации суровой Сибирской природы. Целью строителей было «пробудить» реку и превратить ее в такого же советского рабочего, как они сами.

Главными качествами Красноярской ГЭС по сравнению с теплоэлектростанциями были дешевизна энергии и автоматическое обслуживание. С тем же бюджетом в 802,66 млн рублей можно было бы построить несколько ТЭС, но инженеров привлекала идея возобновляемости гидроэнергии и «идеальные» условия, которые природа якобы сама создала для строительства с минимальным вмешательством.

В отличие от электростанций на Волге, водохранилище Красноярской ГЭС наполнило узкое и глубокое каменное ущелье, не затопив огромных территорий в пойме реки. Уклон Енисея, скорость и объемы воды также стали преимуществом по сравнению с равнинными реками. Поток воды в отличие от, например, снабжения углем всегда гарантирован, особенно на Енисее, ведь в него впадает Ангара, «дочь» самого глубокого озера Байкал.

Черное небо

Красноярская ГЭС снабжает регион электричеством до сих пор. Но ответить на вопрос, покорили ли советские люди стихию, не так уж и просто. У «экологичной» гидроэнергии есть свои недостатки: именно ГЭС не дает Енисею замерзать, как положено. Площадь поверхности Красноярского водохранилища сравнительно небольшая, но его глубина вмещает в себя колоссальное количество воды. По сути оно работает как водонагреватель, накапливая тепло летом и отдавая его зимой. Водохранилище выровняло сезонную температуру реки: летом она опустилась на 7-8°C, а зимой поднялась на 1,5-2.

С одной стороны, незамерзающий Енисей был результатом банального просчета. С другой стороны, как свидетельствуют архивные документы, проектировщики ГЭС сознательно отказались исследовать последствия создания водохранилища, урезав бюджет проекта, чтобы его строительство одобрили.

Казалось бы, зимой река стала теплее, а летом — холоднее, и больше в ней не купаются. Что с того?

Незамерзающий, а значит, постоянно парящий, зимний Енисей резко изменил микроклимат в бассейне реки в районе Дивногорска, Красноярска и далее вниз по течению, создав ситуацию экспресс-потепления. Его главным симптомом является повышенная влажность, из-за которой образуется смог. Пары Енисея смешиваются с автомобильными и промышленными выхлопами (выбросами фабрик и заводов, для энергетического питания которых Красноярская ГЭС и была построена), усугубляя состояние так называемого «черного неба».

«Черное небо» в Красноярске, 16 ноября 2020. Фото: https://t.me/Vivodynachistotu

Естественно, такие изменения плохо сказываются на экосистеме и здоровье людей. Еще в 1976 г. советские врачи проследили зависимость уровня заболеваемости ревматизмом, болезнями сердца, сосудов и дыхательных путей от строительства Красноярской ГЭС.

В переписке Краевого отдела по подготовке водохранилищ ГЭС от 1985 г. мы читаем, что из-за изменения гидротермического режима нижнего бьефа Красноярской ГЭС и связанного с ними ухудшения санитарных условий прибрежных городов уровень заболеваемости населения увеличился на 17-18%; заболеваемость болезнями органов дыхания увеличилась на 20%, а инфекционными — на 53%.

Окно в климатический кризис

У строительства гидростанции были и другие негативные последствия. Снизив риск весенних половодий, Красноярская ГЭС и ее водохранилище создали проблему до этого не известных зимних наводнений. Снизилась самоочищающая способность реки; этот фактор, а также изменение температуры изменили речную флору и фауну.

Комплекс ГЭС включает в себя уникальный для России судоподъемник, позволяющий кораблям проходить через каскады водохранилища. Однако речная рыба не может преодолеть преграду на пути к привычным местам нереста и кормления, обрекая себя на гибель. В народе водохранилище ГЭС зовется «Красноярским морем», но в реальности оно не впадает в океан, как настоящее море, а возвращается в речное русло, что постепенно приводит в переработке (т.е. разрушению) берегов.

Интересно, что озабоченность российских ученых проблемой изменения микроклимата вокруг Красноярской ГЭС предвосхитила сегодняшнюю тревогу насчет таяния ледников. Плотина и ее водохранилище напоминают нам о тех нюансах, которые стоит учитывать при создании «чистых» энергосистем, казалось бы идеально «встроенных» в природу.

Заморозить Енисей пока не удалось, и, возможно теперь это и не имеет смысла. Но советский эксперимент Красноярской ГЭС служит напоминанием, что если человечество радикально не изменит свои отношения с природой, наших действий в борьбе с изменением климата может быть «слишком мало, слишком поздно».

Источник