- С Арктикой в сердце: полярные экспедиции Рудольфа Самойловича

- samoylovich_rudolf_lazarovich_wikipedia.org_aari.ru_.jpg

- vitaliy-novikov_shtormovoe_barencevo_more-427107.jpg

- vitaliy-novikov_ledenyashchaya_krasota_shpicbergena-427093.jpg

- bundesarchiv_bild_102-05736_italia_wikipedia.jpg

- nikolay_gernet_buhta_tihaya-376089.jpg

- rudolf_lasarewitsch_samoilowitsch_wikipedia.org_german-federal-archive.jpg

- Герой в Заполярье

- Он верил в революцию и обожал Арктику – нашел Союзу десятки богатых месторождений на Севере. Бесстрашного полярника знал весь мир – он спас Умберто Нобиле с его командой, а по пути – еще почти 2000 человек, тонувших во льдах. Самого Рудольфа Самойловича в 39-м казнили как шпиона.

С Арктикой в сердце: полярные экспедиции Рудольфа Самойловича

13 сентября 2021

Имя полярника Рудольфа Самойловича сто лет назад не сходило с первых полос газет. Он был не менее популярен, чем Иван Папанин или Валерий Чкалов. На счету Рудольфа Лазаревича — 21 экспедиция. Он спасал пассажиров дирижабля «Италия» Умберто Нобиле, основал Арктический институт и вместе с учёным Владимиром Русановым проводил геологическую разведку на Шпицбергене. Однако все заслуги Самойловича аннулировали в 1938 году, учёного арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Германии, а в следующем — расстреляли. В 1957-м полярника посмертно реабилитировали. Сегодня мы вспоминаем жизненный путь Рудольфа Самойловича.

Из революционеров в полярники

Точная дата знакомства Рудольфа Самойловича и Владимира Русанова неизвестна. Скорее всего, это произошло в 1911 году, когда последний искал горного инженера в экспедицию на остров Шпицберген. Их связывало многое: идеалисты, получившие образование за границей, и оба — революционеры, ушедшие в науку. Скорее всего, первого знакомства было достаточно, чтобы учёные прониклись симпатией друг к другу. Во всяком случае, Русанов без сомнений пригласил Самойловича в экспедицию. «…Он совместно со мной сделал исчерпывающий осмотр всех горнопромышленных предприятий острова, — писал Русанов. — …Вообще Самойлович оказался весьма полезным членом экспедиции, и я вручил ему самые ценные и очень обширные коллекции, собранные мной и им» (цитата по Каневскому).

Со Шпицбергена «Геркулес» с Русановым ушёл на восток. Учёные до сих пор спорят, что он там искал и куда пропал. То ли хотел проплыть Северным морским путём за одну навигацию, то ли исследовать устье Енисея. В любом случае, оттуда он так и не вернулся. А Самойлович с двумя другими членами экспедиции вернулся на Большую землю, чтобы представить результаты экспедиции. Реши Русанов иначе, и карьера полярного исследователя Самойловича могла закончиться, не успев толком начаться, но ему была уготована другая судьба.

Всю свою жизнь Самойлович тепло отзывался о Русанове, считал его своим крёстным отцом в науке.

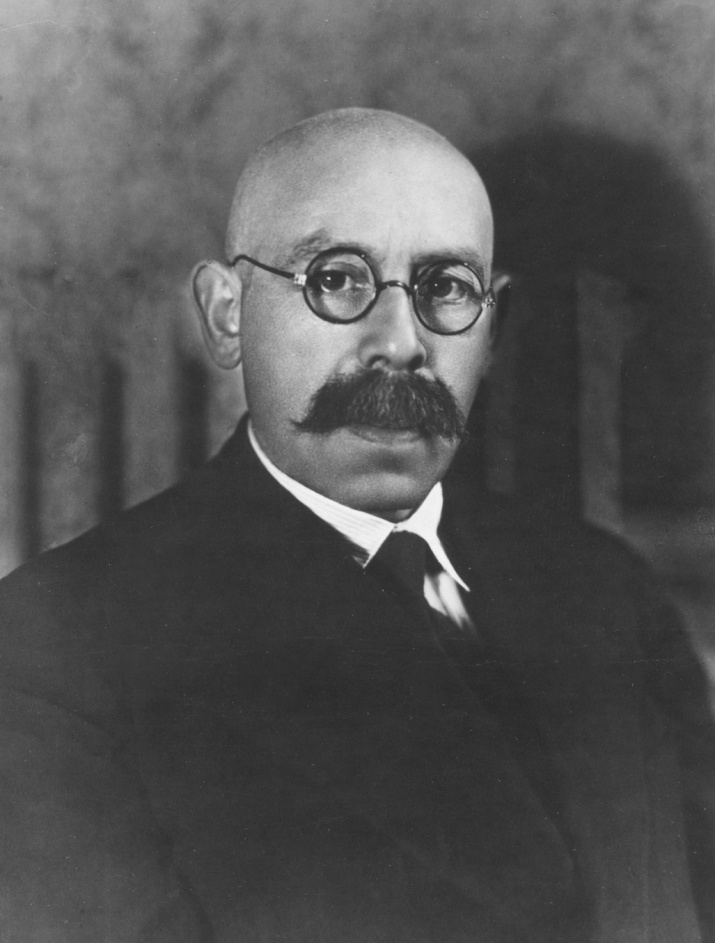

samoylovich_rudolf_lazarovich_wikipedia.org_aari.ru_.jpg

Рудольф Самойлович родился 13 сентября 1881 года в посаде Азов в еврейской семье. Его отец руководил русско-греческой фирмой по торговле хлебом. В своих воспоминаниях Рудольф Лазаревич писал: «С раннего детства я часто видел погрузку кораблей зерном и часто задумывался над жизнью моряков, завидовал их вольным интересным плаваниям. Поступив в гимназию, я рос тихим, одиноким мальчиком, редко принимал участие в играх или проказах школьников — моим любимым занятием было читать Майна Рида, Жюля Верна, Фенимора Купера, Вальтера Скотта». Большую роль в становлении будущего полярного исследователя сыграла его мать. Под её влиянием он поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе. Молодой студент вскоре оказался связанным с революционерами. Пытаясь вразумить сына, мать настояла на том, чтобы Рудольф Самойлович сменил учебное заведение. Вскоре он поступил в Горную академию во Фрайбурге в Саксонии. Там же в XVIII веке учился Михайло Ломоносов.

Как писал исследователь биографии Самойловича Владислав Корякин, примерно четверть общего количества студентов составляли русские. Здесь помимо сугубо научных знаний студенты осваивали азы французского и английского языков.

Получив специальность горного инженера, Самойлович тут же начал свою профессиональную деятельность. Сначала работал рабочим-откатчиком на одной из шахт Вестфалии. Вскоре по карьерной лестнице добрался до должности шахтера-забойщика.

Корякин выяснил, что в Германии Самойлович проникся идеями интернационализма и с 1901 года доставлял в Россию нелегальную литературу, в том числе ленинскую газету «Искра». Бандероли с прессой он скреплял печатями саксонского судебного ведомства, заимствуя их у студентов-юристов, которыми те скрепляли дела, подрабатывая в судах. Полиция разгадала этот трюк, в Саксонии студента даже арестовали, но вскоре выпустили. Правда, теперь российские жандармы взяли Самойловича на карандаш. В 1905 году Самойлович вернулся на родину. Вместо того чтобы работать инженером, он стал профессиональным революционером-подпольщиком. Вчерашний студент распространял революционные прокламации в войске Донском среди казаков. Вскоре Самойловича арестовали и сослали на Север — в Холмогоры. Оттуда он сбежал в Петербург, где даже изготавливал бомбы для боевой организации большевиков, но вновь был арестован и отправлен в Пинегу. Здесь внезапно произошёл перелом в жизни Самойловича: он увлёкся наукой. В 1909-м он подал прошение на имя губернатора с целью «обследовать берега р. Пинеги и Пинежский уезд в геологическом отношении» и получил разрешение на свободное передвижение в пределах уезда. Результаты своих научных изысканий в том же году Самойлович опубликовал в архангельском краеведческом журнале. Это стало пропуском в новую жизнь: молодому геологу разрешили продолжить занятия научной деятельностью и переселиться в Архангельск. Там он стал работать секретарём Общества изучения Русского Севера.

Любовь навсегда

В 1911 году Самойлович попал в свою первую арктическую экспедицию. И с тех пор Арктика стала главной его страстью. В это время правительство Российской империи обратило внимание на арктические территории. Пока Россия решала внутренние проблемы, норвежцы, англичане и американцы стали хозяйничать там, в частности на архипелаге Шпицберген, хотя когда-то его открыли и осваивали поморы. Иностранцы добывали морского зверя и уголь, который был крайне важен для промышленности.

Исполнявший обязанности архангельского губернатора Александр Шидловский поручил освоение Шпицбергена Всеволоду Држевецкому и выделил казённые средства и парусно-моторное судно «Жак Картье». Самойловича пригласили горным инженером.

Экспедицию готовили поспешно, но судно вышло в море только в сентябре, когда на полярных архипелагах уже ложится снег.

vitaliy-novikov_shtormovoe_barencevo_more-427107.jpg

Бушевали шторма, капитан и начальник экспедиции боролись за власть и не могли принять единого решения. На середине пути от острова Медвежьего судно повернуло назад и в конце концов укрылось в одной из бухт норвежского побережья.

И всё же первая неудача не отбила у Самойловича интереса к Арктике. 9 июля 1912 года на судне «Геркулес» Самойлович с Русановым отправились на Шпицберген. «Отправляющийся в Арктику из обыденной, повседневной обстановки переносится в страну необыкновенного и сказочного, в страну грёз… Трудно представить себе хотя бы одного человека, который, побывав в Арктике, не почувствовал бы болезненной любви и непреодолимого влечения к её красотам», — писал Рудольф Лазаревич в 1912 году сразу после этого плавания.

Ну а дальнейшая трагическая история этой экспедиции хорошо известна. После того как основная часть экспедиции пропала, именно Самойлович считался главным специалистом по угольным шахтам Шпицбергена и в летние сезоны занимался разработкой новых месторождений. Там он обнаружил богатые месторождения каменного угля и произвёл подсчёт запасов ряда угольных полей Западного Шпицбергена. Уже в 1913 году Самойлович вывез с архипелага 5000 пудов арктического угля. В заливе Коал-Бэй под его началом соорудили дом с различными службами, был поднят российский флаг. Русские заявки на шпицбергенский уголь горный инженер Самойлович делал от имени только что организованного акционерного общества «Грумант». Так было положено начало отечественным концессиям, что впоследствии дало возможность Советскому Союзу получить в аренду несколько угольных месторождений. Россия не только начала использовать уголь Шпицбергена, но и в полной мере оценила государственное значение архипелага.

vitaliy-novikov_ledenyashchaya_krasota_shpicbergena-427093.jpg

Революцию 1917 года Рудольф Самойлович принял с большим воодушевлением. Он без вопросов стал служить новой власти, чьё время сам старательно приближал. В 1919 году полярник был секретарём президиума Комиссии по изучению производительных сил Севера. По его инициативе в 1920 году появилась Северная научно-промысловая экспедиция, которую он и возглавлял до 1925 года, когда была произведена её реорганизация. После этого Самойлович стал первым директором Института по изучению Севера (1925–1930) и заместителем директора Всесоюзного арктического института (1932–1938). Кроме того, он основал и стал первым заведующим кафедрой полярных стран Ленинградского госуниверситета (1934–1937). А в период с 1921 по 1927 год Самойлович провел пять экспедиций по изучению Новой Земли.

Дирижабль в Арктике

Начало ХХ века — крайне романтичное время. Арктика была в моде. Путешественники разных стран хотели достичь Северного полюса, стать героями, попасть на первые полосы газет. Ещё никто не умирал в прямом эфире, поэтому опасность Арктики либо недооценивали, либо пренебрегали ею.

bundesarchiv_bild_102-05736_italia_wikipedia.jpg

В 1928 году Умберто Нобиле возглавил итальянскую экспедицию к Северному полюсу на дирижабле «Италия». Сначала всё шло удачно. Воздушное судно стартовало в Кингсбее 23 мая и при сильном попутном ветре уже на следующий день достигло полюса. Но на обратном пути в конце мая дирижабль потерпел крушение.

Первым сигнал бедствия «Италии» поймал радиолюбитель Шмидт из архангельского села Вознесенье-Вохма. Спасение экипажа приобрело международный характер. 23 июня шведский пилот Лундборг снял с дрейфующей льдины тяжелораненого Нобиле. Остальных членов экспедиции спасли моряки ледокола «Красин» под руководством Самойловича. После этого советских моряков чествовала вся Италия. Они стали героями, о которых говорили СМИ всего мира.

Земля Франца-Иосифа — наша

В 1929 году экспедиция на судне «Седов» достигла берегов архипелага Земля Франца-Иосифа. Идея её организации принадлежала именно Рудольфу Самойловичу, хотя возглавил её Отто Шмидт. Путь партийного деятеля, спортсмена-альпиниста как полярника начался с этой экспедиции.

Задача команды простиралась дальше обычного исследования территории. Дело в том, что в этом же году на архипелаг планировали экспедицию норвежцы. Они хотели построить там радиостанцию для передачи данных метеорологической станции в Тромсё. Экспедиция на «Седове» должна была опередить их и объявить Землю Франца-Иосифа советской территорией. Помимо учёных и моряков на борту находились журналисты и кинооператор.

nikolay_gernet_buhta_tihaya-376089.jpg

21 июля судно вышло из Архангельска, а 29 июля над Землёй Франца-Иосифа подняли Красное знамя.

«Спустили три шлюпки. Я пригласил на торжество водружения флага руководящую тройку, капитана предсудкома, секретаря ячейки, прессу (всех трёх), кинооператора, П.И. Илляшевича, ещё нескольких человек и гребцов-матросов, — писал Отто Шмидт. — Механику и радисту предложил идти на их боте, хотел, наконец, выяснить, пойдет ли бот (он так и не пошёл)… Торжественная часть прошла хорошо-просто и в то же время с подъёмом. Серьёзно, в духе Севера. Я объявил: «В силу моих полномочий правительственного комиссара водружаю этот флаг и объявляю о вхождении Земли Франца-Иосифа в состав Союза ССР». Боцман (он же секретарь ячейки) поднял флаг, присутствующие салютовали из винтовок и револьверов. Кинооператор снимал, для него мы дважды повторили залп. Судно, не видное в тумане, отвечало каждому залпу протяжным гудком. Кругом чёрные камни, снег, лёд».

Экспедиция обследовала всю Землю Франца-Иосифа и организовала в бухте Тихой острова Гукера полярную станцию. Во время это похода «Седов» установил рекорд свободного плавания в полярных льдах, достигнув 82°14´ с.ш. В Архангельск судно вернулось 12 сентября. Норвежцы опоздали и уже не предъявляли на архипелаг никаких претензий.

21-я экспедиция

В 1937 году Самойлович возглавил третью, и последнюю в своей жизни, высокоширотную экспедицию на ледоколе «Садко». К этому времени в честь Самойловича названы пролив и ледниковый купол на Земле Франца-Иосифа, бухта на Новой Земле, остров в архипелаге Северная Земля, гора и полуостров в Антарктиде. Учёный был вице-президентом Географического общества СССР (президент — академик Николай Вавилов), членом географических обществ многих зарубежных стран, в том числе США, членом международного морского арбитража. Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.

rudolf_lasarewitsch_samoilowitsch_wikipedia.org_german-federal-archive.jpg

В связи с провалом навигации судно попало в вынужденный дрейф в море Лаптевых в составе «каравана трёх кораблей». И хотя первая полярная зимовка 29 судов завершилась хорошо: все были живы-здоровы, учёные собрали ценнейший научный материал, по возвращении из экспедиции Самойловича арестовали. Учёного обвинили в террористической и контрреволюционной деятельности. Те, кто сочинил донос, вспомнили, что полярник обучался в Германии. 4 марта 1939 года на Донском кладбище в Москве Самойловича расстреляли. До 1957 года его имя вымарали из учебников, пока не реабилитировали за отсутствием состава преступления.

Примечательно, что Самойлович догадывался об аресте, но отказался сбегать: он надеялся, что всё обойдётся и он и дальше будет исследовать горячо любимую Арктику.

Источник

Герой в Заполярье

30.09.2018

Редактировать статью

Он верил в революцию и обожал Арктику – нашел Союзу десятки богатых месторождений на Севере. Бесстрашного полярника знал весь мир – он спас Умберто Нобиле с его командой, а по пути – еще почти 2000 человек, тонувших во льдах. Самого Рудольфа Самойловича в 39-м казнили как шпиона.

В начале 1920 года белогвардейцы, окруженные большевиками в Архангельске, снарядили ледокол «Соловей Будимирович» в продовольственную экспедицию в Мурманск. На борту, однако, оказались не только команда ледокольного парохода, но и десятки женщин и детей, захотевших покинуть город. Все они вскоре попали в бедственное положение: их судно вынесло в Карское море. Капитан отправлял на берег такие послания: «Угля совершенно нет, котлы потушены, отопление помещений производится деревом бочек и палубы. Радиотелеграммы подаются один раз в неделю последними запасами аккумуляторов. Провизия кончается. Умоляем о помощи». Помочь им мог ледокол «Козьма Минин», оставшийся в архангельском порту. Но им для бегства воспользовалось белогвардейское правительство. Миссию по спасению людей в Карском море в итоге взяли на себя вскоре вошедшие в город большевики.

Вот только больше ледоколов в Архангельске не было. Тогда в Норвегию, Швецию и Великобританию были разосланы просьбы «дать в аренду русский ледокол “Святогор”, находящийся в Англии»: «Он большой мощности и вполне пригоден для спасательной операции, все расходы по которой и щедрую награду участникам берет на себя правительство Советской России». Телеграмма подписана Рудольфом Лазаревичем Самойловичем – начальником только что тогда созданной Северной научно-промысловой экспедиции, ставшей со временем Институтом по изучению Севера, ныне известным как Арктический и антарктический научно-исследовательский институт России. Терпящий бедствие «Соловей» тогда был спасен «Святогором». В конце 1921 года большевики при помощи наркома внешней торговли Леонида Красина смогли выкупить «Святогор» у Великобритании и тут же его переименовали – как раз в «Красина». Именно на этом ледоколе Рудольф Самойлович в 1928 году спасет команду дирижабля «Италия», потерпевшего крушение при возвращении с Северного полюса, и станет кумиром миллионов людей. Но обо всем по порядку.

Будущий ученый, первооткрыватель и мореплаватель родился в сентябре 1881 года в Азове в зажиточной еврейской семье. Отец его стоял во главе фирмы, экспортировавшей хлеб за границу. В своей автобиографии Рудольф Лазаревич писал: «С раннего детства я часто видел погрузку кораблей зерном и часто задумывался над жизнью моряков, завидовал их вольным интересным плаваниям. Поступив в гимназию, я рос тихим, одиноким мальчиком, редко принимал участие в играх или проказах школьников – моим любимым занятием было читать Майна Рида, Жюля Верна, Фенимора Купера, Вальтера Скотта». По окончании гимназии Рудольф поступил в Королевскую Горную академию во Фрейберге, где через четыре года успешно защитил диплом и вернулся в Россию.

Через год Самойловича арестовали. Еще студентом он сблизился с германскими социал-демократами и переправлял в Россию номера газеты «Искра» и другую нелегальную литературу. Его участие в революционном движении не осталось без внимания царской охранки – за ним установили слежку, а вскоре и арестовали за распространение прокламаций РСДРП. Правда, в жандармерии учли статус отца – с начинающим революционером провели ряд воспитательных бесед и отпустили. Но уже через год Самойловича вновь арестовали. На этот раз все было серьезно – Самойловича выслали в Архангельскую губернию. Впрочем, вскоре ему удалось сбежать – осенью 1906 года она оказался в Петербурге, где быстро установил связь с Петербургским Комитетом РСДРП. В дальнейшем он проживал в городе по поддельному паспорту на имя «минского мещанина Александра Сорокина».

Столичная жизнь революционера была богата на события. Самым драматичным из них стала смерть его невесты Софьи Щепкиной, слушательницы Бестужевских курсов и одновременно активного члена столичного социал-демократического объединения. В какой-то момент Софью арестовали, она не выдержала допросов и выдала одного из членов своей ячейки. Придя домой, Софья отравилась. На ее похоронах Самойлович познакомился с её старшей сестрой Марией, отношения с которой развивались весьма стремительно.

И тут Самойлович вновь был арестован и вновь сослан в Архангельскую губернию. Мария отправилась в ссылку вслед за ним. Подав местному губернатору десятки прошений, она добилась, чтобы их поженили, а ей разрешили жить фактически за стенкой камеры мужа и прогуливаться с ним. Вскоре молодой семейной паре изменили и место ссылки. Ввиду беременности Марии их перевели из захолустья почти в пригород Архангельска – находившийся в 250 километрах от губернского центра Пинежский уезд. Через восемь лет пара все-таки расстанется, но сохранит на всю жизнь теплые отношения. При этом именно их спокойная ссыльная семейная жизнь привела к тому, что Самойлович несколько поубавил свой революционный пыл и вспомнил о том, что является горным инженером.

В 1909-м он подал прошение на имя губернатора с целью «обследовать берега р. Пинеги и Пинежский уезд в геологическом отношении» и получил разрешение на свободное передвижение в пределах уезда. Вскоре в архангельском краеведческом журнале на основе собранного им материала была опубликована его первая научная статья. После этого молодому геологу разрешили продолжить занятия научной деятельностью и переселиться в Архангельск. Там он стал работать секретарём общества изучения Русского Севера. Через год состоялась и его первая полярная экспедиция, после которой Самойлович твёрдо решил посвятить себя изучению Арктики.

«Отправляющийся в Арктику из обыденной, повседневной обстановки переносится в страну необыкновенного и сказочного, в страну грёз… Трудно представить себе хотя бы одного человека, который, побывав в Арктике, не почувствовал бы болезненной любви и непреодолимого влечения к её красотам», – писал Самойлович в 1912 году после экспедиции на Шпицберген, в которую его пригласил знаменитый арктический исследователь Владимир Русанов. В дальнейшем Рудольф Лазаревич неоднократно изучал Шпицберген в рамках собственных экспедиций, обнаружив там богатые месторождения каменного угля и подав на них международные заявки. Впоследствии это дало возможность Советскому Союзу получить на этом норвежском архипелаге несколько угольных месторождений в аренду. Да и сегодня хозяйственную деятельность на архипелаге, помимо Норвегии, осуществляет только Россия, имеющая на острове Западный Шпицберген свой населённый пункт – российский Баренцбург. Это и есть результат экспедиций, проведенных Самойловичем в 20-х годах прошлого века.

Ровно так же неоспорима заслуга Самойловича в окончательном закреплении за СССР архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. А многочисленных месторождений апатитов, нефти, угля, цинка, меди и прочих полезных ископаемых, обнаруженных благодаря Самойловичу, и вовсе не перечесть. Одновременно с экспедициями Рудольф Лазаревич руководил Институтом Арктики, был почетным членом Географического общества СССР и членом общества «Аэроарктика», преподавал в университетах, писал книги, научные и популярные статьи, которые до сих пор востребованы среди его коллег.

В 1928 году слава о Самойловиче прогремела далеко за пределами СССР. Именно он был начальником экспедиции, спасшей команду дирижабля «Италия». Экипаж совершал полет к Северному полюсу под командованием Умберто Нобиле. При возвращении дирижабль потерпел крушение. О спасательной операции под руководством Самойловича написаны книги, сняты документальные и художественные фильмы. После той экспедиции советским героям-полярникам аплодировал весь мир. «Красинцы» не только нашли и спасли всех уцелевших при падении дирижабля людей, но и по пути обратно обнаружили тонувший во льдах немецкий пароход «Монте-Сервантес». На пароходе было 1500 пассажиров и 318 членов команды – все они были спасены.

Не менее известными стали другие экспедиции под руководством Самойловича: международная воздушная экспедиция на дирижабле «Граф Цеппелин» в 1931 году, экспедиции на ледоколах «Русанов» и «Седов» в 1932 и 1934 годах и многие другие. Под его руководством состоялась и первая полярная зимовка, когда в 1937-1938 годах 29 судов зазимовали в Арктике, вернувшись без единой потери и собрав ценнейший научный материал.

Это была последняя экспедиция Рудольфа Самойловича. «Большой террор» унес его жизнь 4 марта 1939 года, когда выдающийся полярник был приговорен к расстрелу как германский, французский и польский шпион. Вплоть до 1957 года его имя было вычеркнуто из истории страны. И лишь в 65-м на географической карте Арктики появился остров Самойловича. Позже в честь Рудольфа Лазаревича были названы пролив и ледниковый купол на Земле Франца-Иосифа, бухта на Новой Земле и полуостров в Антарктиде.

Источник