5 лучших вездеходов для Крайнего Севера

За Полярным кругом своя жизнь и свои суровые условия, для которых нужны особые автомобили. Здесь нет асфальта и дорог как таковых — в холодное время года это, в основном, укатанные зимники, летом же — топкая и оттаявшая грязь тундры. Немногие обычные внедорожники могут здесь выжить, а для того, чтобы перевозить людей и грузы круглый год, приходится выдумывать особо проходимые транспортные средства. Вспомним самых заслуженных тружеников Севера в нашем обзоре.

Трекол и Ямал

Начнем с самых простых колесных вездеходов, базирующихся на серийных компонентах джипов УАЗ. Так, «Трекол» представляет из себя обычный «Хантер» на огромных колесах низкого давления. Машина отлично едет по грязи и снегу, но на укатанных зимниках в салоне не слишком комфортно. Шасси очень тряское из-за ужасно пружинящих огромных колес — благодаря системе подкачки шин через ступицы можно спустить давление ради большего комфорта. Но тогда от мороза и нагрузки будут трескаться боковины дорогих шин. Также из-за размера «обуви» часто лопаются диски и полуоси, да и хантеровский мотор слабоват для тяжелой машины. Есть еще один вездеход под именем «Ямал» — это усовершенствованный «Патриот» на таких же колесах. Он существует в 4-х и 6-колесном исполнени, имеет более тяговитый мотор и автономную отопительную систему. Да и в целом конструкция «Ямала» более продуманная и надежная, хоть и стоит такой джип ощутимо дороже «Трекола».

Формально это бортовая или пассажирская «Газель», поставленная на гусеничную тягу и полюбившаяся геологам, нефтянникам и прочим энергетикам Крайнего Севера. Благодаря гусеница «Бобр» отлично едет по любой поверхности и к тому же рассчитан на работу при температурах до -50 градусов. Под капотом такого авто 2,8-литровый дизель Cummins на 130 лошадиных сил, разгоняющий «Бобра» до 65 км/ч на суше. Кроме того, вездеход не зря получил свое имя — он также умеет и плавать! Используя свои гусеницы, на воде он может развивать до 6 км/ч, перевозя по 3–4 человека. Минусом машины можно назвать ее небольшую грузоподемность и малое количество пассажирских мест. К тому же, «Бобр» стоит еще дороже «Трекола» — 2,2 миллиона рублей против 1,5 миллионов у первого участника нашей подборки.

Гость из далекой Швеции нередко встречается за Полярным кругом. Это еще более экзотичное транспортное средство, представляющее собой две спаренные гусеничные «кубышки». Машину начали проектировать еще в 1974 году для нужд шведской армии в качестве сочлененного с прицепом вездехода. В результате получилась нереально проходимая штука, которая может взять на борт до 2,5 тонн груза. Однако есть и минусы — во-первых, «Лось» не такой вместительный, как бы хотелось полярникам. Во-вторых, сочлененная трансмиссия весьма сложна в ремонте, хоть и ломается вездеход в разы меньше отечественных конкурентов. Да и цена импортного «проходимца» оставляет впечатление космической — все благодаря зарубежным комплектующим. Это дизель Mercedes-Benz на 3 литра и 136 сил, а также 5-ступенчатый «автомат» и 2-скоростная раздатка.

ГАЗ-34039

Советский ветеран, выпускавшийся аж с 1985 года и по-прежнему находящийся на слжбе полярников. Это уже полноценный гусеничный вездеход, больше напоминающий бронетранспортер. В движение этого монстра приводит 4-цилиндровый мотор на 110 «лошадей» в паре с 5-ступенчатой мехнической коробкой. Мотор оборудован системой предпускового подогрева, а коробка имеет пониженную передачу. Все это позволяет ГАЗу отлично чувствовать себя на снегу, грязи и в условиях топкой весенней тундры. Неприхотливый дизель легко переваривает любую солярку, а автономная система отопления прогревает большой салон. К слову, рассчитан он вплоть до 10 человек, кроме того, внутри можно оборудовать 4 спальных места. Из минусов можно отметить крайнюю медлительность этого вездехода и солидный возраст сохранившихся экземпляров.

Многоцелевой тягач легкий бронированный — именно так расшифровывается название, пожалуй, самого удачного вездехода Крайнего Севера. Машина принята на вооружение армии еще в 1964 году, но потом быстро нашла применение и у гражданских. Этот «жучок» на гусеничной тяге отлично плавает, форсирует болота и крутые подъемы, а также может взять на борт до 11 человек. Дизельный V8 развивает 240 лошадиных сил и почти 900 Нм крутящего момента, что позволяет разгонять далеко не легкий вездеход до 60–80 км/ч. Расход топлива при этом может доходить до 90 литров на 100 километров, однако с учетом огромных баков запас ход вплотную приближается к 500 километрам. Из минусов можно отметить неудачно расположенную лебедку, чей трос при обрыве прилетает прямо в лобовое стекло, и необходимость закупоривать сливные отверстия при форсировании бродов.

Источник

ТОП лучших автомобилей для севера

Раньше на севере машины как-то не особо выбирали, ездили на чем придется. Возле каждого подъезда снег был испещрен дырками от паяльных ламп, в багажнике валялась неизменная лопата, утро любого водителя начиналось с разогрева воды, мостов, картера.

Сегодня дороги более или менее нормальные, их чистят, машины стали доступнее и надежнее, а люди в этих регионах легко могут позволить себе иномарку.

Тем не менее, машина для северного региона должна быть теплой, проходимой, легко заводиться в мороз.

Идеальный вариант для севера — это внедорожники. В период сильных снегопадов даже в крупных городах вроде Салехарда, Ханты-Мансийска и Сургута коммунальщики не справляются с заносами во дворах и на дальних трассах. Плюс — огромные ямы на дорогах весной. А еще на внедорожнике можно съездить на рыбалку и охоту.

Toyota

Это самое популярное и проверенное решение для севера. Тойоты на бензине легко заводятся в холода, пластик выдерживает и морозы за -40. Проходимые, грамотно спроектированные автомобили, надежные и комфортные.

СЛАБЫЕ МЕСТА : ЛКП, помпа, форсунки, рулевая рейка, сальники редуктора, механизм управления блокировками и раздаткой.

Тойота для северян большую часть моделей снабжает механической КПП. Да еще и блокировки дифференциала у многих есть. А это очень важно, когда автомобиль буксует (без риска спалить коробку), и вылазит из снежной ловушки (а летом из торфяной или песчаной колеи).

Mitsubishi

Еще в 90-х, когда на север приехали первые Мицубиси Паджеро, это был неимоверный прорыв в плане комфорта и мощности, особенно на фоне УАЗ-469. Расстояния в ЯНАО и ХМАО немаленькие, попробуй проедь на “козлике” 300 км по разбитой бетонке, а после Паджеро можно было даже сесть за работу. Сегодняшние Mitsubishi не такие, как раньше, но держат марку. К тому же они на порядок дешевле Тойоты.

СЛАБЫЕ МЕСТА : вариатор, нагар в EGR, балансировочный ремень, шумоизоляция, стойки кузова.

В Сибири Паджеро, Аутлэндер и Л200 – на пике популярности. Эти машины покупают даже предприятия, они выдерживают коммерческую эксплуатацию. Вот только, если брать б/у, можно крепко встрять на деньги, особенно, если кроссовер или пикап поменял многих хозяев. Кроме того, при покупке нового авто российской сборки нужно быть готовым к некоторым огрехам конструкции.

Nissan

Третья по популярности марка японских авто для северных территорий. Ниссан Патрол первых партий, которые завозились на север после перестройки, до сих пор встречаются на дорогах. Очень живучие машины, многие покупают даже дизельные и умудряются на них ездить, но все-таки для морозов лучше бензин.

СЛАБЫЕ МЕСТА: CVT, покрытие кузова, выпускной коллектор, расход бензина, раздатка, ГУР.

До -30 большая часть Nissan легко заводится, некоторым нужно произвести некоторую манипуляцию педалью газа. И еще — дает о себе знать российская сборка. По отзывам даже на Мурано владельцы протягивают подвеску.

УАЗ и НИВА

Сегодня люди обленились, не хотят чинить машины сами. Но на севере наибольшую свободу дают именно Нива и УАЗ. Можно греть лампой. Можно подкрашивать из баллончика. Запчастей навалом. Психологическая проходимость отменная – не страшно поцарапать о ветки. Весь ремонт изучен вдоль и поперек.

СЛАБЫЕ МЕСТА: расход топлива, качество сборки, качество запчастей, необходимость постоянного мелкого ремонта, недостаток мощности.

Это лучшие машины для севера до 1 миллиона рублей в условиях российских реалий, но только при условии, что владелец сам занимается доводкой узлов и агрегатов. Тот же УАЗ сразу после покупки нуждается в обработке кузова, переделке проводки, есть много мелких недочетов вроде сквозных дыр в днище и замков, открываемых пальцем. Лада-Нива качеством получше, но тоже не обойтись без доработок. Кому-то это в удовольствие, кому-то – в наказание.

Это был ТОП самых популярных автомобилей для эксплуатации на севере. Пишите в комментариях свое мнение о том, какая машина для севера наиболее приемлемая.

Источник

А вместо дороги – река и море: зимники 1960-х на Крайнем Севере

Кажется, мы уже выяснили, что нет ничего страшнее, чем работать водителем на Крайнем Севере в 1950-е годы и ходить в рейс через метель при минус 50 на грузовике с фанерной кабиной и водой вместо тосола. Но оказывается, было в шоферской жизни кое-что пострашнее. Собственно, все то же самое – те же мороз, ветер, густеющее масло, вода в радиаторе, только вместо дороги – лед замерзшей реки. Или того хуже – Северного Ледовитого океана или моря Лаптевых…

К аждый из нас с детства знает, что лед – это опасно, и по льду рек, озер и прочих водоемов нельзя ходить, бегать, скользить и кататься. Но вот мы узнаем, что некоторые люди специально ждут зимы, чтобы загрузить машины потяжелее и поскорее выехать на замерзшую поверхность водоемов. Этот наш рассказ – о жизни ледовых зимников, сезонных дорог к самым отдаленным точкам Крайнего Севера. Но не тех зимников, которые и сегодня работают в России, а прежних, из романтических 1960-х годов, когда Советский Союз осваивал новые, богатые ресурсами районы. Тогда на севере Восточной Сибири и дальше, на северо-востоке страны, большую часть автомобильных дорог прокладывали по руслам замерзших рек. Жуткое по сути решение, не имеющее, однако, никакой альтернативы.

К слову, все мы знаем о героической «Дороге жизни» по льду Ладожского озера в годы Великой Отечественной войны. Так вот, 44-километровый путь по льду Ладоги – самый известный пример ледового зимника, построенного, кстати, по всем правилам автодорожного искусства.

Теория льда

Там, где люди зимой ездят по льду, нет возможности проложить обычные дороги: густая тайга, горы, сопки, болота… И много рек, которые из препятствия люди превратили в союзника. Ведь когда река замерзает, она образует то, что в таком дефиците в этих суровых краях – ровную поверхность. И хотя ровная она далеко не везде и далеко не всегда, иных вариантов нет. Поэтому люди так ждут, когда реки станут, и откроется сезон дорог.

Все водители советского Севера знали, как устроены ледовые переправы

Но река не сразу становится дорогой – нужно ждать, пока лед окрепнет. Еще в середине прошлого века были созданы методики расчетов и таблицы, по которым можно было определять несущую способность льда. Учитывались среднесуточная температура воздуха, течение, наличие стремнин и порогов, воды на льду. А еще принимаются во внимание поправки на тип водоема – река, озеро, море, залив, устье (пресноводный лед на 20% прочнее соленого). Для продления периода эксплуатации в слабых местах лед усиливали намораживанием и древесным настилом.

К примеру: для полностью загруженной Победы М20 (1 835 кг) достаточно было толщины льда в 14-19 см, для полноприводного грузовика ЗИЛ-151 (10 570 кг) требовалось уже 33-45 см, а груженый ЯАЗ-210Г с сорокатонным прицепом (75 000 кг) мог ехать только по метровому льду.

Но даже если морозы установились, и лед достиг необходимой толщины, это еще не означало, что переправа или «продольный» ледовый зимник будут работать на нем до весны без проблем. Во-первых, лед, как ни странно, изнашивается. Он прогибается под каждой машиной, постепенно «запоминая» такое положение, и со временем течение может «съедать» выпуклость, меняя толщину льда. Во-вторых, уровень воды в зимних водоемах часто падает, и ледяной панцирь повисает в воздухе, теряя несущую способность как минимум вдвое. Поэтому льду требуется постоянный мониторинг: толщина, качество кристаллизации, расстояние до воды. В-третьих, зачастую вода выступает на поверхность дороги, в особенности при оттепелях или весной. Ее нужно по возможности отводить, устраивать объезды, намораживать так называемые верхние строения ледовой дороги – деревянный настил из брусьев и досок.

Ледовым зимникам требовался постоянный контроль толщины льда

А кроме того, нужно было решить вопрос со снегом: в одних местах его расчищали, в других утрамбовывали, в третьих – рыхлили. Для автомобилей той поры старались создать 5-сантиметровый слой уплотненного снега: он улучшал сцепление колес и защищал лед от механического износа.

Встречные потоки транспорта дорожники старались разносить, устраивали разъезды, боролись с колейностью. Образующиеся трещины ремонтировали, затрамбовывая колотым льдом со снегом и заливая замерзающей тут же водой.

Активная эксплуатация ледовых дорог в ту пору осложнялась проблемами с организацией, как сейчас бы сказали, придорожного сервиса – объектов инфраструктуры. Строить на льду транспортно-эксплуатационные сооружения (это уже терминология 1960-х) – пункты отдыха для водителей, диспетчерские, перегрузочные площадки и стоянки для машин, боксы для разогрева и ремонта – нельзя. А если ставить их рядом на берегу, то во всей остроте встает вопрос перехода лед-грунт.

Прибрежная полоса обычно оказывается одним из проблемных мест любого зимника. Лед тут часто слабый, мокрый, берег как правило выше уровня воды, и каждое пересечение полосы припая для тяжелогруженых колонн превращается в настоящее испытание. Часто – с применением тракторов, лебедок, порванными тросами и сломанными буксирными крючьями. К тому же, привязка к реке осложняла и без того нелегкий выбор площадок под строительство на вечной мерзлоте. Поэтому линейных «опорных пунктов» на ледовых зимниках было мало, и как нигде тут была важна надежность автомобилей и профессионализм водителей.

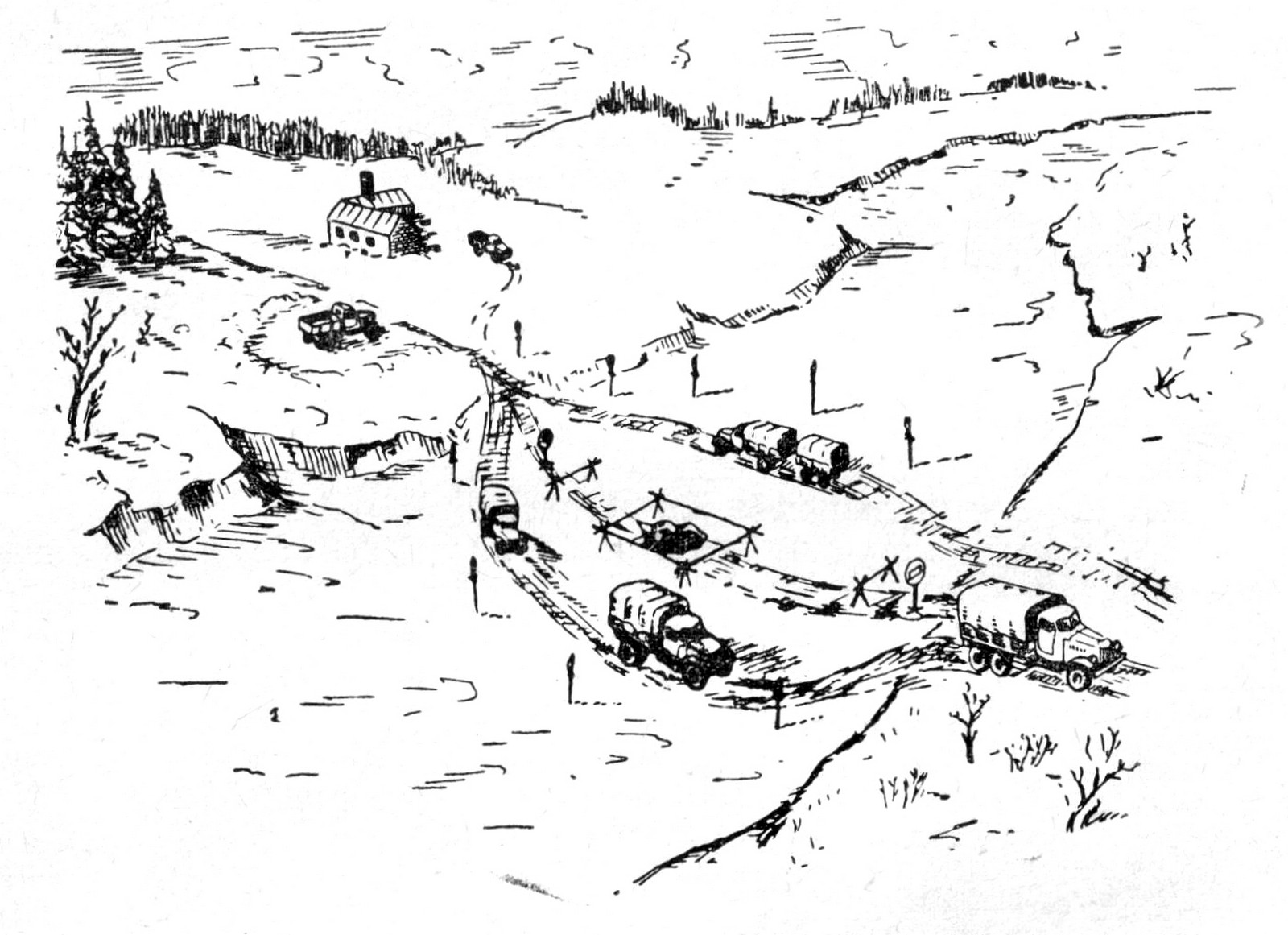

В малоосвоенных районах каждую колонну сопровождал заправщик-водомаслогрейка

На машинах по реке

А ездить по льду в самом деле нужно было уметь. Прежде всего, необходимо было соблюдать нужную скорость. Важный нюанс: при определенных условиях движущийся автомобиль может спровоцировать резонанс, который вызывает множественные параллельные трещины или вовсе разрушает лед. Дело в том, что лед под давлением автомобиля прогибается, образовывая как бы чашу диаметром от 15-20 м, которая перемещается вместе с едущей машиной. Возникающая в результате подледная волна движется по направлению движения автомобиля со своей собственной скоростью. И очень нежелательно, чтобы скорости движения волны и автомобиля совпали. Расчет опасной скорости проводили по формуле Лагранжа, обычно она лежит в интервале 30-40 км/ч. Поэтому при тогдашних динамических характеристиках автомобилей – ГАЗ-63, ЗИЛ-150, -151, МАЗ-200, ЯАЗ-210 – предписывалось двигаться по ледовым зимникам в режиме 10-15 км/ч. То есть так, чтобы не догонять волну. Но ядреный сибирский лед допускал движение груженых машин по рекам при 70-80 км/ч. Естественно, такую скорость тогдашние автомобили могли поддерживать только на ровной чистой поверхности.

Надежность ледовой дороги инженеры автохозяйств рассчитывали по формулам

Серьезно портили кровь шоферам зимников наледи – поверхностные наслоения льда, появляющиеся в результате выхода речной (морской) воды на основной ледяной покров. Достигая глубины 25-30 см, эта вода могла долгое время не замерзать, образовывая лишь тонкую корку, которая не всегда выдерживала автомобиль. Естественно, машина часто проваливалась в эти ледяные (во всех смыслах!) ванны, и шоферам приходилось при минус 40 °С (ниже этой отметки замерзают любые наледи) вести машины в облаках брызг и не видя подробностей дороги под водой и обломками тонкого льда. Официально дозволенная глубина воды на ледовой дороге равнялась тогда 40 сантиметрам, но кто будет посреди перегона выходить из-за руля, чтобы производить замеры?

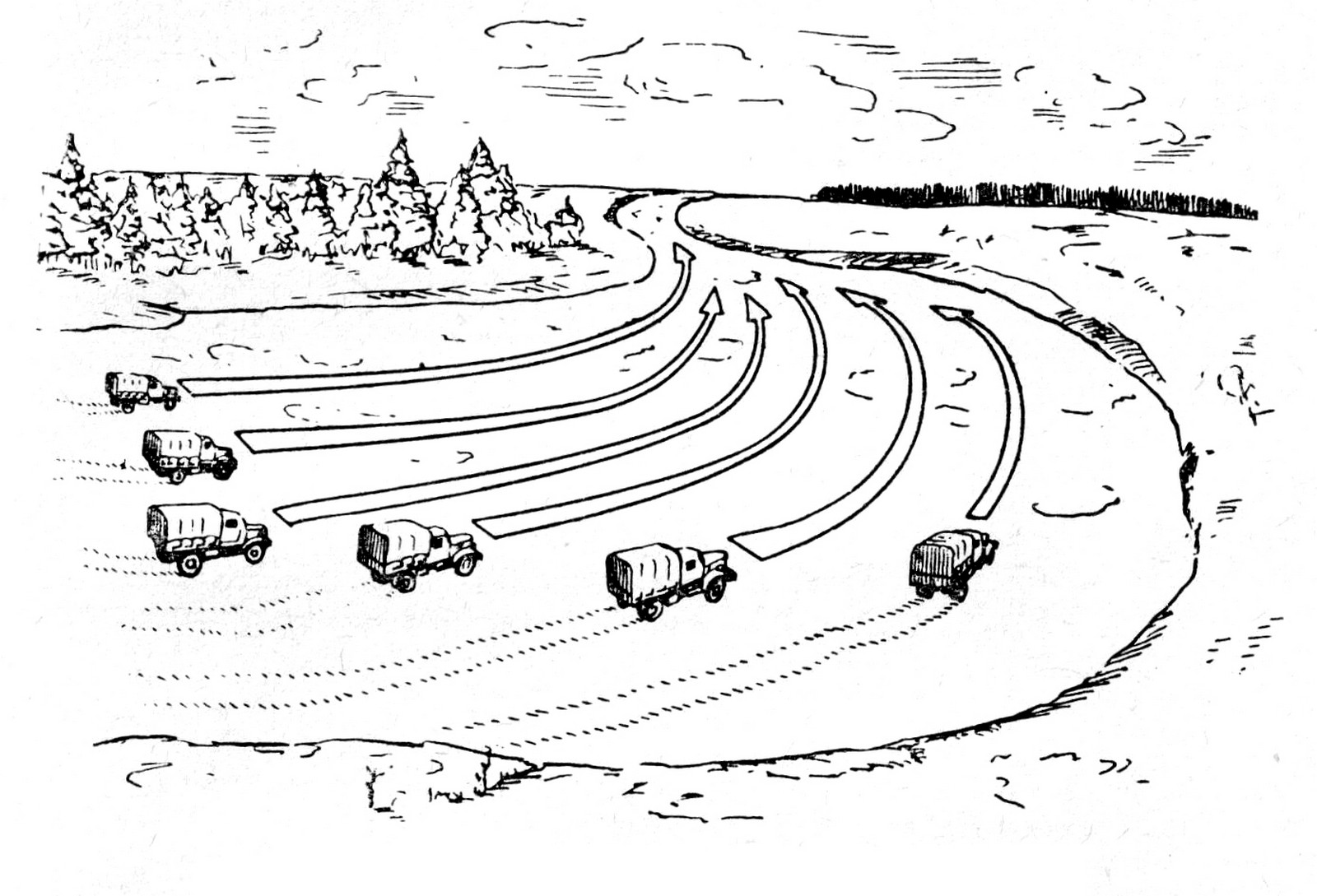

Двигаться по наледям лучше не колонной, а врассыпную

А еще над наледями морозным днем обычно стоит туман. Вы представляете себе такую поездочку? О том, как отражались подобные контрастные купания на состоянии техники, страшно даже подумать. Чтобы не принимать ванну коллективно, перед наледями северные дальнобойщики перестраивались из кильватерной колонны в развернутый фронт с интервалом 5-10 м. Тогда каждая машина шла по своей колее, и если она проваливалась в воду наледи, то купание получалось индивидуальным. Тормоза после езды по воде приходилось подолгу просушивать притормаживанием, иначе случись остановиться – они замерзнут в два счета и застопорят машину.

Обдув АКБ теплым воздухом от мотора для надежного пуска в полевых условиях

Неприятности на льду

Еще одна страшилка от ветеранов ледовых зимников – вынужденные остановки. По правилам, долго стоять на льду автомобилю нельзя, допустимое время определялось по специальной формуле с поправочными коэффициентами. Поэтому в случае поломки грузовик нужно время от времени переставлять на другое место. А если машина не поломалась, а застряла – в наледи, в полынье? С эвакуацией нельзя было медлить и получаса, ведь помимо прочего, при нескольких десятках градусов ниже нуля машина очень скоро вмерзала в лед навсегда. Так что неспроста ведомственные инструкции предписывали перед рейсами по зимникам комплектовать транспорт шанцевым инструментом по списку: пила, лом, топор…

Водитель автохозяйства Крайнего Севера в рабочей одежде

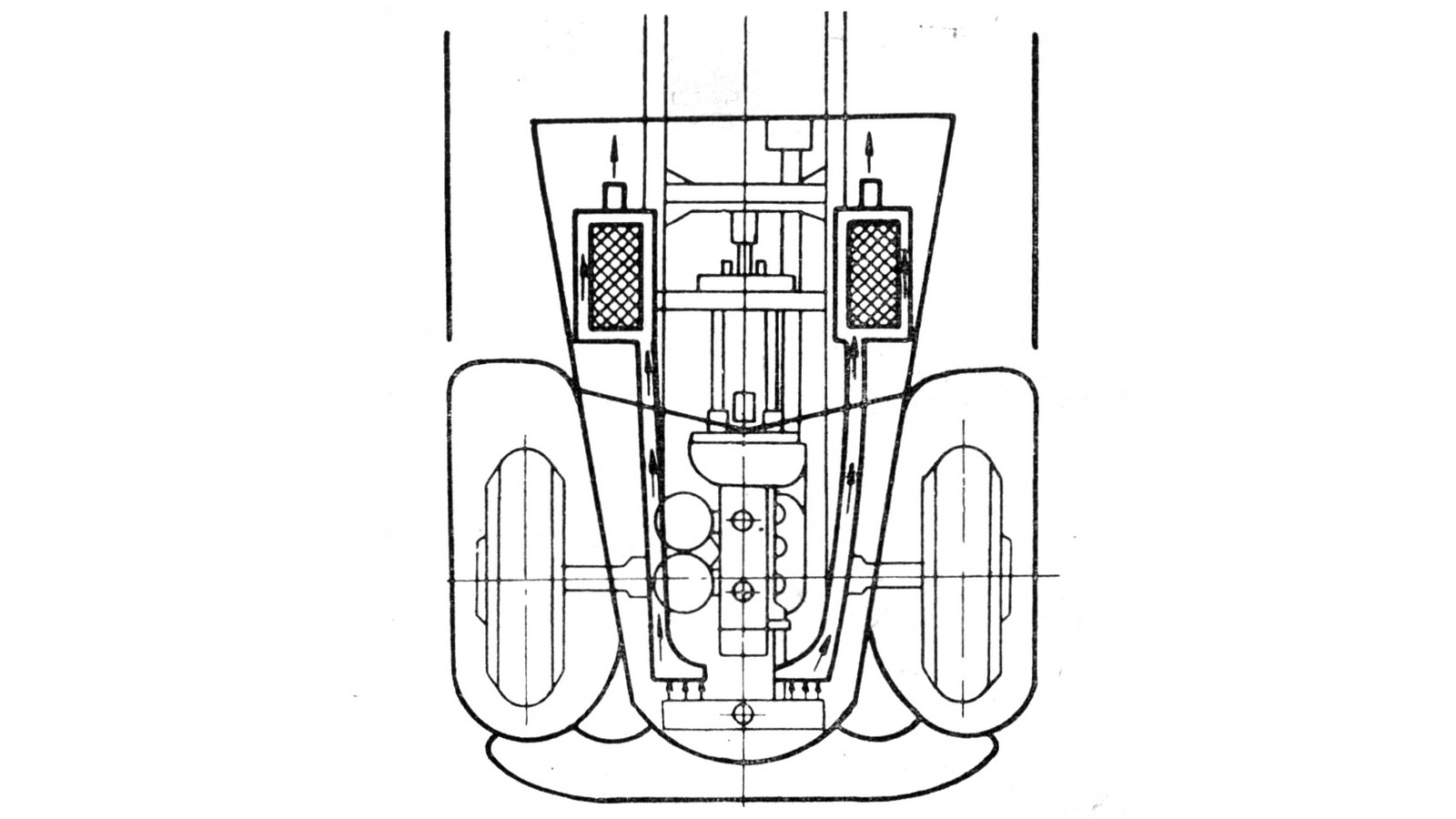

По этой же причине водителям середины прошлого века рекомендовалось двигаться по наледям и другим опасным местам зимников с приспущенными шинами и заранее включенным полным приводом. Кстати, у многих эксплуатирующихся на Крайнем Севере автомобилей уже в 1960-е годы была система централизованного управления давлением в шинах и колесная формула 4х4 или 6х6. Хотя мы почему-то привыкли думать, что ГАЗ-63, ЗИЛ-151, ЗИЛ-157 и некоторые полноприводные модели МАЗа предназначались едва ли не исключительно для Советской Армии.

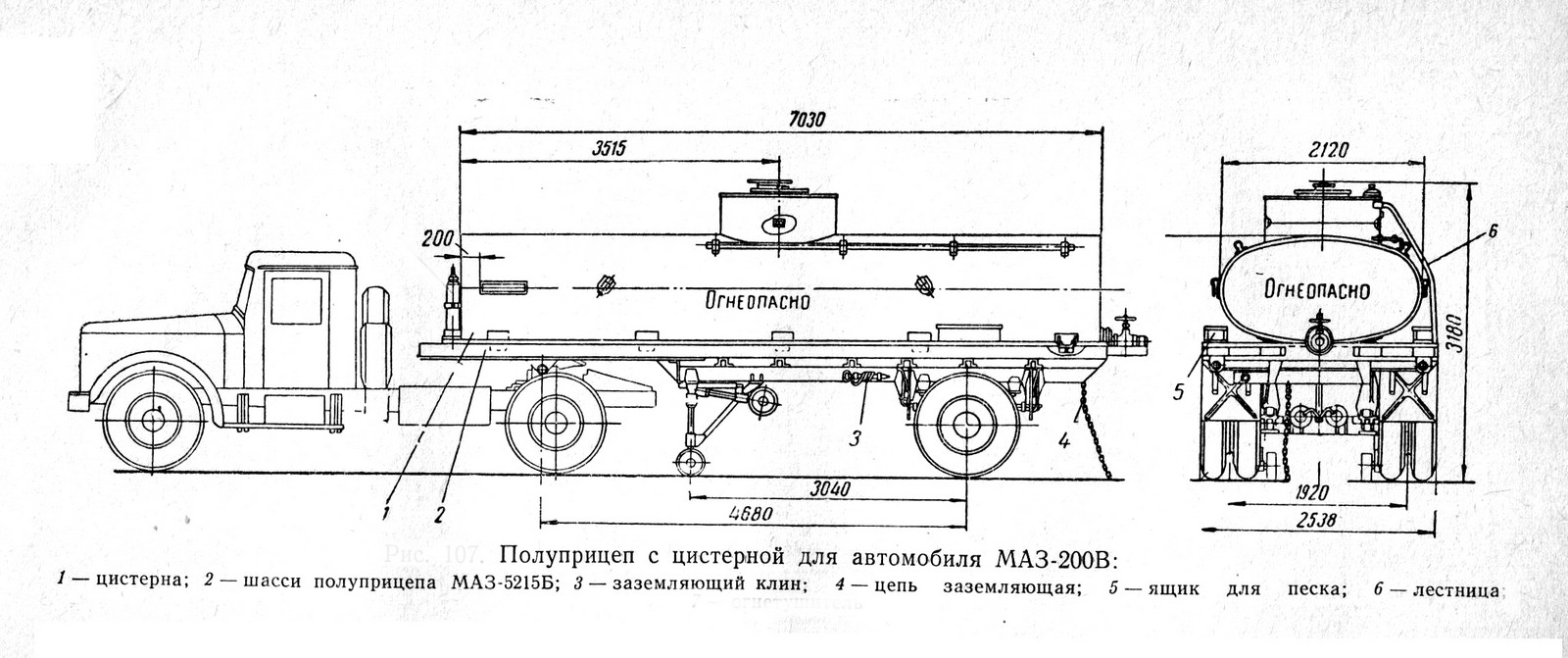

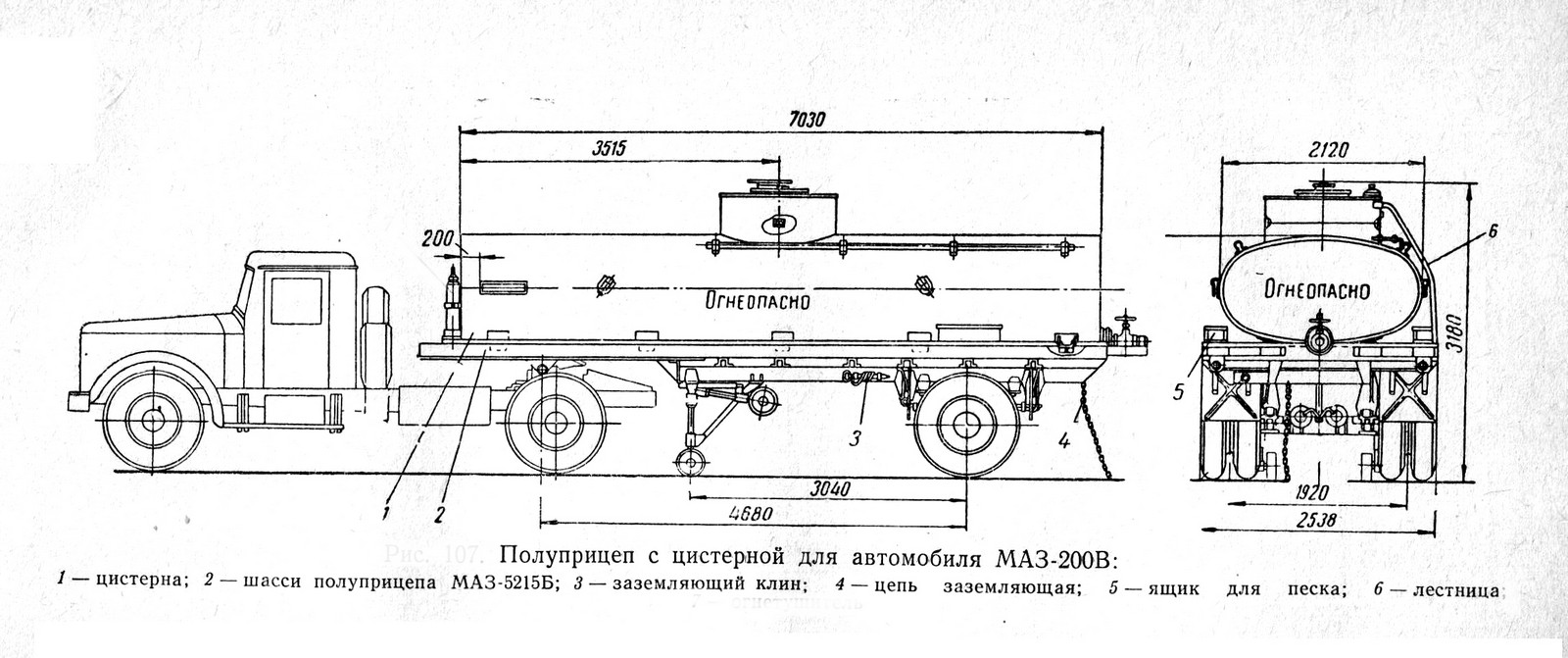

Для северных дорог промышленность выпускала особые версии цистерн и прицепов

В случае застревания грузовика на льду запрещалось использовать его собственные «бортовые» средства самовытаскивания – чтобы водитель не намочил одежду, поскольку после этого обморожений было не избежать. Вытаскивать машину из наледи или провала льда нужно было только другим тягачом, при этом предписывалось тянуть терпящего бедствие в направлении, противоположном первоначальному движению. Шоферы никогда не бросали товарища в беде, для того ведь и ездили не поодиночке, а колоннами. Да иногда и выхода иного не было, только как убирать с дороги засевший во льду или даже полупогруженный в воду грузовик коллеги – объезжать поврежденный лед можно было только с «запасом» в несколько десятков метров, которые были в распоряжении «ледовых дальнобойщиков» не всегда.

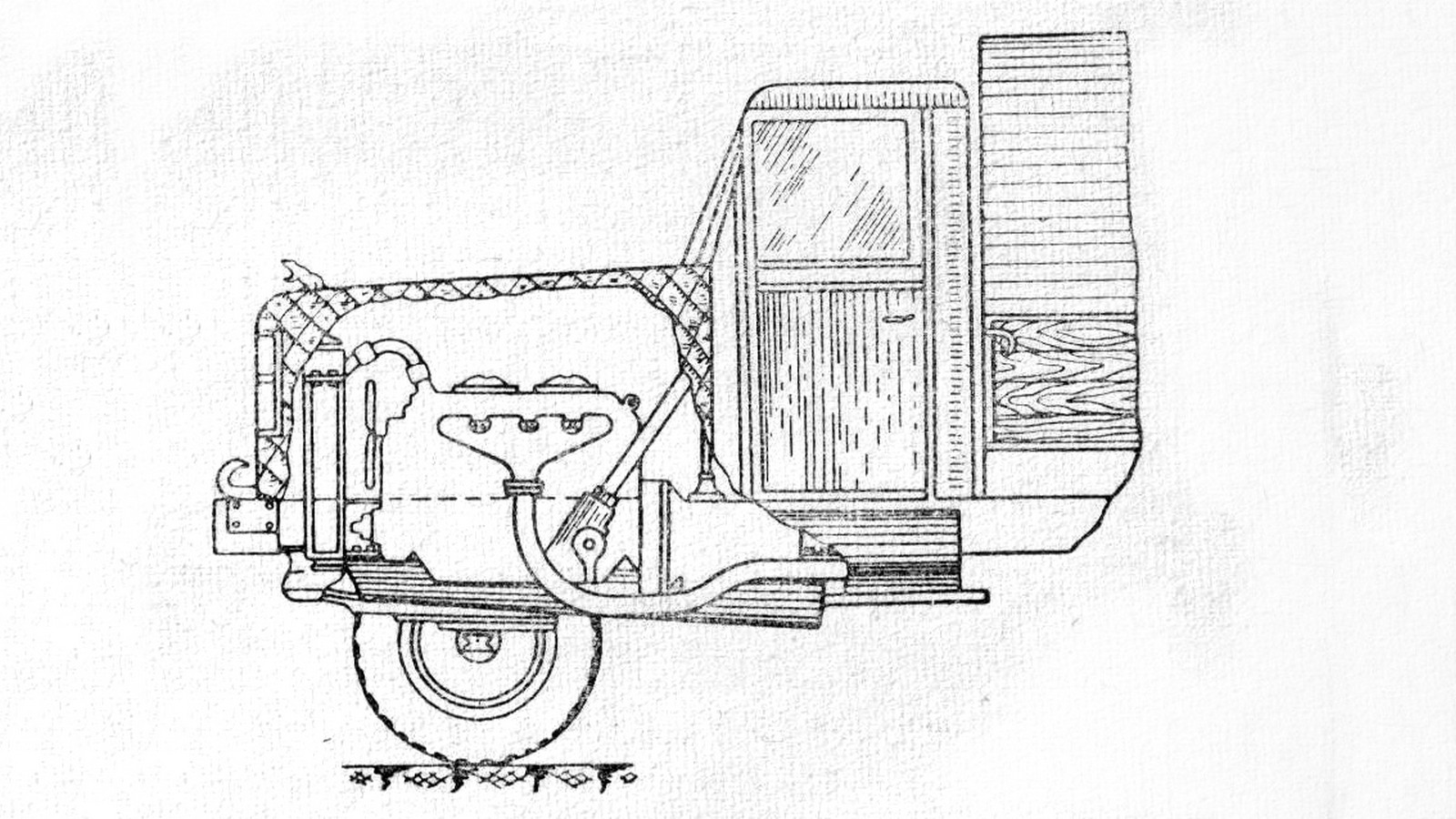

Моторный отсек ЯАЗ-210 утепляли сверху, с боков и снизу

Человеческий фактор

И напоследок – пара подробностей о людях, которые управляли машинами на ледовых зимниках прошлого века. В ведомственной документации Северо-Восточного совнархоза (административно-производственная единица в СССР 1960-х годов) встретилось описание рекомендованной зимней спецодежды для местных шоферов. Каждому выдавалась ватная стеганая куртка из молескина, диагонали или х/б репса (спросите у жены, что это такое), пояс с прокладкой из толстого сукна, ватные стеганые брюки и валяные сапоги – по-народному валенки. Все это полагалось одевать поверх «повседневного костюма». Пишут, введение такой одежды значительно снизило заболеваемость радикулитом среди водителей.

И там же – совет от практиков. «Во избежание промокания валяных сапог при необходимости идти пешком по наледям» рекомендуется несколько раз по-быстрому окунать валенок в воду, перемежая погружения с обвалкой обуви в сухом снегу. Как утверждается, образовавшаяся прочная корка очень эффективна на случай пешей ходьбы по воде в мороз от минус 30 °С и ниже. И видимо, ходили, раз знают.

Я не случайно решил закончить серию статей о Крайнем Севере середины ХХ века «человеческим фактором». Ведь это они, люди, наши старшие коллеги-водители пробивались через метровые сугробы на заднем приводе, капиталили моторы при минус 40, ездили по капот в ледяном крошеве, коротали трехдневные метели в фанерных кабинах и вырубали тонущие ЯАЗы изо льда топорами и ломами. И между прочим, «за ту же зарплату», как метко говаривал их любимый певец. Спасибо за пример мужества и профессионализма, коллеги!

Источник