Лёд под землёй

Многолетнемёрзлыми породами отечественные геокриологи называют только те, которые находятся при отрицательных температурах более года и содержат лёд. Те, которые холодные, но льда не содержат, относятся либо к морозным (например скалы, в которых просто воды нет) или к засолённым (или криопегам, это такие высокоминерализованные переохлаждённые образования).

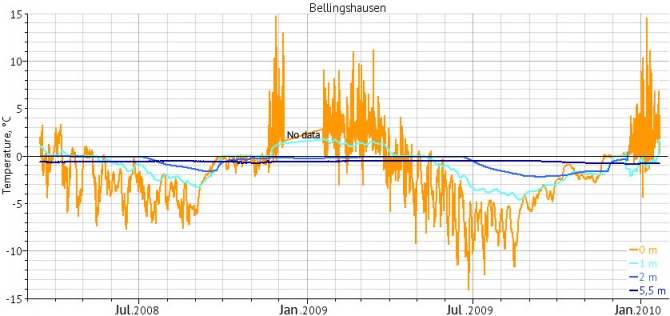

При этом, если в зоне нахождения мерзлых пород случается порой тёплый период года, то с поверхности они оттаивают на разную глубину. Этот сезонноталый слой может достигать нескольких метров в глубину. Глубже 10-15 метров температура в течении года практически не изменяется, и её называют среднегодовой температурой мёрзлых пород.

Пример данных о температурном режиме на разных глубинах на станции Беллинсгаузен (остров Кинг-Джорж, Антарктида)

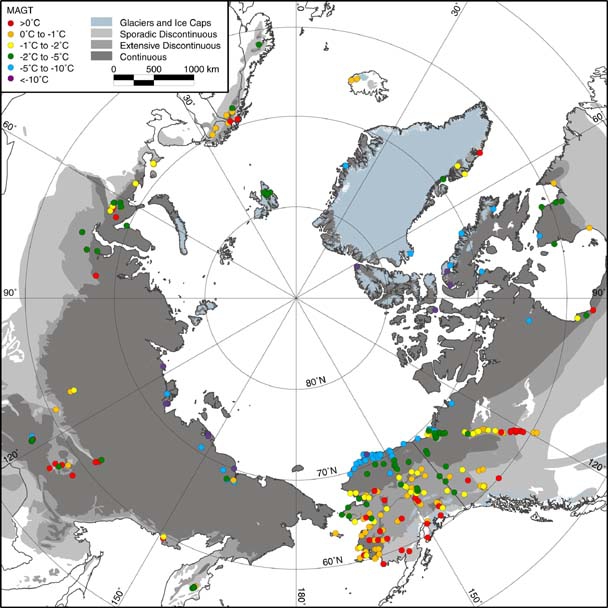

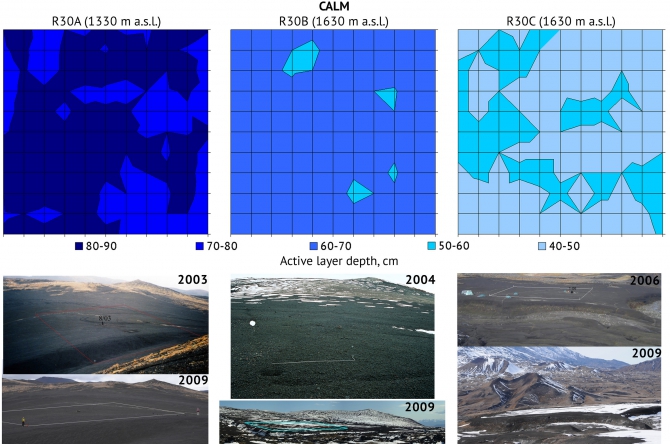

Для того, чтобы отслеживать реакцию мерзлоты на изменения условий на поверхности, геокриологи радостно бурят скважины, оборудуют их автоматическими термометрами и потом наблюдают за изменениями температур на экранах своих ноутбуков. А в конце короткого северного или высокогорного лета во многие точки нашей планеты устремляются исследователи с длинными металлическими щупами для того, чтобы определить среднюю глубину оттаивания. Эти работы проводятся в основном в рамках международных проектов CALM (Циркумарктический мониторинг сезонноталого слоя) и TSP (Термическое состояние мерзлоты). За 10 лет наблюдений установлено, что в некоторых районах распространения многолетнемёрзлых пород их среднегодовые температуры увеличиваются, а глубины оттаивания повышаются. Отметим, правда, что не везде пока эти изменения достигли заметных значений.

Среднегодовые температуры пород по скважинам проекта TSP

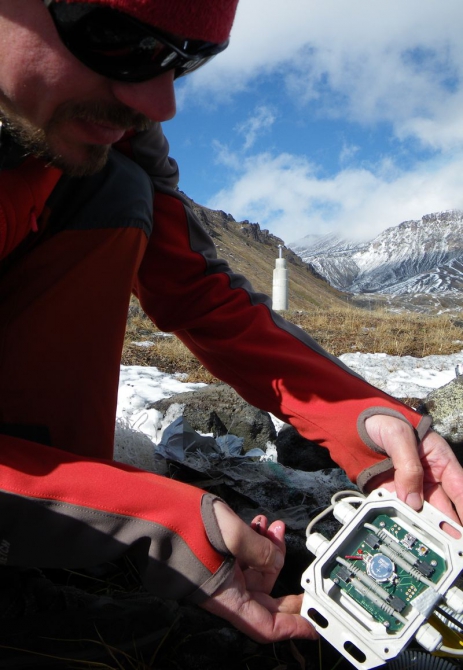

И тут, научные интересы (а точнее, установленное учёными оборудование) сталкиваются с другими путешествующими. И зачастую последние проявляют интерес к незнакомым коробочкам и железкам, порою унося их с собой, отсоединяя провода или вытаскивая оборудование на поверхность. При этом теряются все накопленные данные, или же оборудование становиться доступным для суровых стихий и выходит из строя.

Сами автоматические термометры выглядят так

Поэтому, если вы встретили что-то установленное, пожалуйста, оставьте после осмотра в первоначальном состоянии, и учёные будут рады не потерять данные за долгое время наблюдений, проанализируют графики и придумают какую новую блестящую теорию:-)

Но помимо приборов, в зоне распространения мерзлоты можно встретить проявления различных мерзлотных процессов. Порой они образуют причудливые ландшафты и узоры.

К красивым явлениям относится также формирование стебелькового льда, при пучении образуются крупные холмы, формируются каменные кольца и полосы. Осыпи при насыщении льдом могут приобретать способность к движению и называться каменными глетчерами или курумами.

Надо отметить, что и на других планетах путешественник будущего столкнется с мерзлотой, например, на Марсе, откуда не так давно были получены замечательные фотографии льда (состоящего, по данным других умных приборов, из Н2О). А пока некоторые устройства для изучения космоса испытываются в районах распространения мерзлых пород на Земле, так сказать, в условиях, приближенных к боевым. И один из возможных путей переноса жизнеспособных организмов между планетами также связан с большими глыбами промороженных тел, бороздящих просторы вселенной. Ну, это уже так, на десерт. Так что лёд в путешествиях можно добыть не только из ледников, но и в буквальном смысле под ногами. Да и что нибудь более ценное тоже можно найти — бивень мамонта, например.

В заключении хочется сказать спасибо компании Mountech, которая поддерживает проведение исследований в холодных районах нашей планеты качественным и тёплым снаряжением Marmot, и Альпексу за оптику Julbo.

Источник

ПОДЗЕ́МНЫЙ ЛЁД

В книжной версии

Том 26. Москва, 2014, стр. 549

Скопировать библиографическую ссылку:

ПОДЗЕ́МНЫЙ ЛЁД, лёд любого происхождения в верхней части земной коры. Характерен для многолетней криолитозоны ; сохраняется в горных породах длительное время (от нескольких лет до мн. тысячелетий). Отличается большим разнообразием форм, строения, условий залегания и механизмов образования. П. л. в литосфере присутствует преим. как составная часть мёрзлых горных пород , в которых содержится в виде цемента (контактового, плёночного, порового, базального) и ледяных включений (шлиров) разл. размеров и генезиса; содержание, форма, размер, пространственное распределение ледяных включений определяют строение мёрзлых пород. Нередко П. л. образует отдельные, довольно крупные мономинеральные тела в толще мёрзлых пород (линзы, жилы, пласты, штоки и др.) или рыхлые скопления в трещинах, пустотах, пещерах, шахтах, тоннелях и др. полостях литосферы.

Источник

Сколько льда на Земле?

Из года в год в умеренных широтах наступает такой период в жизни природы, когда лужи по ночам стекленеют, покрываются гладкими зеркалами озёра, реки сковывает от берега до берега ледяной щит. И уже не вода нас окружает, а лёд в различных формах.

Причиной перехода воды из жидкого состояния в твёрдое является понижение температуры воздуха, а затем и воды до нуля градусов. Когда температура воды становится близкой к нулю, в ней образуются молекулы льда, отличающиеся от молекул воды тем, что атомы кислорода и водорода находятся по углам шестиугольной кристаллической решётки. В результате появляется огромное количество свободного пространства, и лёд становится легче воды, плавая в собственном расплаве. Подобное свойство очень важно. Образовываясь на поверхностях водоёмов, лёд защищает лежащие ниже слои воды от охлаждения.

Лёд является одним из самых распространённых кристаллических минералов. Основная масса заключена в ледниках, занимающих на Земле 16 млн. км2, и в морских льдах – 25 млн. км2. Ежегодно образуется снежный покров на площади до 125 млн. км2, а из атмосферы выпадают миллионы тонн снега. К концу зимы на Северном полушарии располагается 24 квадриллиона тонн льда. Только в полярных зонах масса постоянно существующих льдов превосходит вес всей атмосферы.

Когда же запасов снега недостаточно для образования ледников, а минусовая температура в избытке — появление льда неминуемо. Только при этом он уходит вглубь, скрываясь под почвами тайги и тундры или под кочками болот. Это – вечная мерзлота.

Если со снимков из космоса прекрасно видны белые пятна ледников, то гигантский массив вечной мерзлоты малозаметен, хоть и занимает площадь 20 млн. км2 – больше двух с половиной Антарктид. Здесь более 3500 тыс. км3. чистейшего льда.

Слои земли, не успевающие оттаять за лето, жёстко схвачены кристаллами льда. Встретить такие земли можно уже на севере европейской части России. В нашей стране мерзлота покрывает половину территории — 10 млн. км2. В северной части Восточной Сибири лёд простирается на глубину 1,5 км, и температура там опускается до –15°С.

Летом верхний слой мерзлоты оттаивает до глубины 2 см, а иногда на 25–50 см. Но с первым заморозком поверхность почвы сковывается холодом.

Евразийская вечная мерзлота очень древняя. На северо–востоке Сибири её возраст – не менее 500 тысяч лет, в Центральной Якутии – около 300 тысячелетий. Якутию можно назвать «страной вечной мерзлоты». На территории республики толщина достигает огромных размеров по вертикали – до 1,5 км в бассейне реки Вилюй. К южным границам толщина слоя уменьшается до 250 м.

Источник

Что будет с миром и Россией, если все ледники растают? Один из сценариев нового всемирного потопа

Уже давно журнал National Geographic составил интерактивную карту всемирного потопа из-за таяния ледников на Земле. Ученые предположили (очень условно), как будет выглядеть планета, если растают все 30 млн куб км антарктического ледяного щита и 2.85 млн куб км гренландского ледяного щита. Все это потенциально может привести к повышению уровня Мирового океана на 68 метров. Последствия такого события могут стать катастрофическими для всех частей света. Вот, собственно, что может произойти с миром (и Россией в частности) в случае всемирного потопа. Все это, конечно, очень приблизительно.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

От таяния ледников особенно сильно пострадает восточное побережье материка. Под воду уйдут такие крупные города:

- Монреаль;

- Бостон;

- Нью-Йорк;

- Филадельфия;

- Вашингтон (США потеряют свою столицу);

- Норфолк;

- Чарльстон;

- штат Флорида вместе с Майами;

- Новый Орлеан;

- Хьюстон.

На Западном побережье Северной Америки под воду уйдут такие крупные города: Ванкувер, Сиэтл, Портленд, Сан-Франциско, Лос-Анджелес (прощай, Голливуд), Сан-Диего. Плюс в историю уйдут Гавайские острова вместе со столицей Гонолулу. Станет историей и остров Свободы вместе со столицей Гаваной.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Больше всех на этом континенте от всемирного потопа пострадает Уругвай. Огромная часть страны будет затоплена вместе со столицей Монтевидео. Сильно размоет территорию Парагвая и Аргентины. Столицы обоих государств, Асунсьон и Буэнос-Айрес, уйдут под воду. Внутри Бразилии образуется залив. Там как раз находится Амазонская низменность с густыми лесами. Под воду уйдет Рио-де-Жанейро. Пострадает и столица Перу — Лима. Этот город на западном побережье материка тоже уйдет под воду.

ЕВРОПА

Таяние ледников катастрофически скажется на севере этой части света. Печальной будет судьба Нидерландов. Эта страна находится ниже уровня моря. Повышение уровня моря приведет к затоплению страны. Также полностью уйдет под воду Дания. Сильно размоет территорию Германии, Бельгии, Британских островов, Ирландии. Уйдут под воду Брюссель, Лондон, Дублин.

Сильно скажется подъем уровня воды на территории Скандинавии. Затопит запад, юг и восток Финляндии. Уйдут под воду Хельсинки. Пострадает юг Швеции, в результате чего затопит Стокгольм. Печальна судьба при таком сценарии у Эстонии, Латвии, Литвы. От этих стран останутся только острова.

Что касается юга Европы, то там повышение уровня воды особенно скажется на территории Италии. Венеция станет историей. Город уйдет под воду. Та же судьба постигнет португальский Лиссабон, испанскую Барселону, итальянский Рим и турецкий Стамбул. Украина лишится Одессы. Особенно разрастется Азовское море. Его площадь увеличится в раза 3, а то и в 4.

РОССИЯ

Новый потоп сильно отразится на юге России, Поволжье, северо-западе, севере Сибири и тихоокеанском побережье. Больше всех пострадает Нижнее Поволжье и северо-запад. Прикаспийская низменность полностью заполнится водой. Сам Каспий увеличится в 2.5 раза, затопив Астраханскую, Волгоградскую области и Калмыкию. Под воду уйдут Астрахань и Волгоград. Каспий соединится с Черным морем. В итоге под воду уйдет Ростов-на-Дону, часть Краснодарского края вместе с Новороссийском.

Каспийское море в итоге будет омывать территорию современных Воронежской и Саратовской областей. Крым частично уйдет под воду и станет островом. Кавказ вместе с частью территории Краснодарского края, Ставрополья, Грузии, Армении и Азербайджана (Баку уйдет под воду) станет полуостровом.

На северо-западе Россия потеряет Санкт-Петербург, Калининград и значительную часть территории Карелии вместе с Петрозаводском. Также уйдут под воду Мурманск, Архангельск и Псковская область.

А вот Центральной России такой потоп не угрожает, как и значительной части Урала.

Сибирь тоже будет островком безопасности. В основном. А вот особенно сильно пострадают от затопления территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Практически вся их территория будет затоплена. И все это из-за разлива Обской губы. Вода дойдет до севера Красноярского края.

На тихоокеанском побережье страны пострадают береговые линии Чукотки, Камчатки и Сахалина. На Дальнем Востоке может возникнуть внутреннее море, омывающее Хабаровский край, Амурскую область и Еврейскую автономную область.

Сильно пострадают прибрежные районы Азии. Так, затопленными будут Токио (но не вся Япония), Сеул, Пекин, Шанхай, Гонконг. Будет затоплена значительная часть Таиланда. Под воду уйдет Бангкок. В зоне затопления окажется значительная часть Индонезии, Малайзии. Уйдут под воду Куала-Лумпур и Сингапур.

Пострадает восточное побережье Индии. Уйдут под воду Дакка и Калькутта. Утонет столица Шри-Ланки — Коломбо. На западе Индии уйдут под воду Мумбаи. Также канет в лету пакистанский город Карачи.

В Юго-Западной Азии уйдут под воду сразу несколько крупных городов. Затопит Багдад, Кувейт, Доху и Дубай.

АВСТРАЛИЯ

В Австралии смоет все прибрежные города. В зоне затопления окажутся: Брисбен, Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт. Плюс внутри материка возникнет море. Под водой окажется большой участок северной части Австралии. Под водой скроются два крупных города Новой Зеландии — Веллингтон и Окленд.

АФРИКА

Африка меньше всех материков пострадает от гипотетического подъема уровня воды в связи с таянием ледников. Но все же. Смоет многие прибрежные города. Это и Триполи, и Александрия, и Каир, и Могадишо, и Момбаса, и Мапуту, и Кейптаун, и Лагос, и Аккра, и Монровия, и Бисау, и Дакар.

АНТАРКТИДА

А вот так, собственно, будет выглядеть сама «виновница торжества» — Антарктида. Если она освободится от ледяного щита, то по сути и на материк уже не будет похожа. Обнажится ее горный рельеф. Антарктида в итоге будет представлять собой многочисленные полуострова и острова.

Источник

Сколько льда под землей

Лёд под землёй

Многолетнемёрзлыми породами отечественные геокриологи называют только те, которые находятся при отрицательных температурах более года и содержат лёд. Те, которые холодные, но льда не содержат, относятся либо к морозным (например скалы, в которых просто воды нет) или к засолённым (или криопегам, это такие высокоминерализованные переохлаждённые образования).

При этом, если в зоне нахождения мерзлых пород случается порой тёплый период года, то с поверхности они оттаивают на разную глубину. Этот сезонноталый слой может достигать нескольких метров в глубину. Глубже 10-15 метров температура в течении года практически не изменяется, и её называют среднегодовой температурой мёрзлых пород.

Пример данных о температурном режиме на разных глубинах на станции Беллинсгаузен (остров Кинг-Джорж, Антарктида)

Для того, чтобы отслеживать реакцию мерзлоты на изменения условий на поверхности, геокриологи радостно бурят скважины, оборудуют их автоматическими термометрами и потом наблюдают за изменениями температур на экранах своих ноутбуков. А в конце короткого северного или высокогорного лета во многие точки нашей планеты устремляются исследователи с длинными металлическими щупами для того, чтобы определить среднюю глубину оттаивания. Эти работы проводятся в основном в рамках международных проектов CALM (Циркумарктический мониторинг сезонноталого слоя) и TSP (Термическое состояние мерзлоты). За 10 лет наблюдений установлено, что в некоторых районах распространения многолетнемёрзлых пород их среднегодовые температуры увеличиваются, а глубины оттаивания повышаются. Отметим, правда, что не везде пока эти изменения достигли заметных значений.

Среднегодовые температуры пород по скважинам проекта TSP

И тут, научные интересы (а точнее, установленное учёными оборудование) сталкиваются с другими путешествующими. И зачастую последние проявляют интерес к незнакомым коробочкам и железкам, порою унося их с собой, отсоединяя провода или вытаскивая оборудование на поверхность. При этом теряются все накопленные данные, или же оборудование становиться доступным для суровых стихий и выходит из строя.

Сами автоматические термометры выглядят так

Поэтому, если вы встретили что-то установленное, пожалуйста, оставьте после осмотра в первоначальном состоянии, и учёные будут рады не потерять данные за долгое время наблюдений, проанализируют графики и придумают какую новую блестящую теорию:-)

Но помимо приборов, в зоне распространения мерзлоты можно встретить проявления различных мерзлотных процессов. Порой они образуют причудливые ландшафты и узоры.

К красивым явлениям относится также формирование стебелькового льда, при пучении образуются крупные холмы, формируются каменные кольца и полосы. Осыпи при насыщении льдом могут приобретать способность к движению и называться каменными глетчерами или курумами.

Надо отметить, что и на других планетах путешественник будущего столкнется с мерзлотой, например, на Марсе, откуда не так давно были получены замечательные фотографии льда (состоящего, по данным других умных приборов, из Н2О). А пока некоторые устройства для изучения космоса испытываются в районах распространения мерзлых пород на Земле, так сказать, в условиях, приближенных к боевым. И один из возможных путей переноса жизнеспособных организмов между планетами также связан с большими глыбами промороженных тел, бороздящих просторы вселенной. Ну, это уже так, на десерт. Так что лёд в путешествиях можно добыть не только из ледников, но и в буквальном смысле под ногами. Да и что нибудь более ценное тоже можно найти — бивень мамонта, например.

В заключении хочется сказать спасибо компании Mountech, которая поддерживает проведение исследований в холодных районах нашей планеты качественным и тёплым снаряжением Marmot, и Альпексу за оптику Julbo.

ПОДЗЕ́МНЫЙ ЛЁД

Том 26. Москва, 2014, стр. 549

Скопировать библиографическую ссылку:

ПОДЗЕ́МНЫЙ ЛЁД, лёд любого происхождения в верхней части земной коры. Характерен для многолетней криолитозоны ; сохраняется в горных породах длительное время (от нескольких лет до мн. тысячелетий). Отличается большим разнообразием форм, строения, условий залегания и механизмов образования. П. л. в литосфере присутствует преим. как составная часть мёрзлых горных пород , в которых содержится в виде цемента (контактового, плёночного, порового, базального) и ледяных включений (шлиров) разл. размеров и генезиса; содержание, форма, размер, пространственное распределение ледяных включений определяют строение мёрзлых пород. Нередко П. л. образует отдельные, довольно крупные мономинеральные тела в толще мёрзлых пород (линзы, жилы, пласты, штоки и др.) или рыхлые скопления в трещинах, пустотах, пещерах, шахтах, тоннелях и др. полостях литосферы.

Лед под землей

В 1799 году тунгус по фамилии Шумаков, охотясь около устья Лены, заметил высоко на обрыве странный предмет, вмерзший в песок. Подозревая, что находка представляет ценность, он решил вернуться сюда на следующий год в надежде, что она оттает. В течение четырех лет он возвращался к этому месту, но предмет, в котором он опознал труп большого животного с бивнями, все еще находился в замерзшем состоянии. Однако на пятый год терпение Шумакова было вознаграждено: животное оттаяло от мерзлого песка и соскользнуло к подножию обрыва. Тело животного в то время было почти не повреждено. Шкура, мясо и кости полностью сохранились. Шумаков отрубил бивни и продал их купцу за 50 рублей.

В течение следующих двух лет медведи и волки уничтожили те части тела животного, которые не были покрыты песком, а часть мяса местные якуты скормили собакам. К счастью, путешествовавший в то время по Сибири М. Ф. Адамс, зоолог и член Российской Академии наук, прослышал об этом животном и посетил место его находки. Из рисунка, сделанного купцом, который видел животное вскоре после того, как оно оттаяло, из устного описания, сделанного Шумаковым, и в результате исследований Адамса стало совершенно очевидно, что животное принадлежало к роду вымерших слонов — мамонтов.

Когда Адамс прибыл на место, мягких частей от трупа осталось мало, но зато кожа сохранилась довольно хорошо. Большая часть кожи покрывала ту часть тела, которая соприкасалась с землей. Кожа головы, за исключением одного уха, была вполне цела. Самой замечательной частью находки, однако, был глаз, сохранивший свой первоначальный цвет. Адамс смог спасти почти все кости и часть толстой, покрытой волосами шкуры. Он собрал также около 15 кг шерсти мамонта, которую дикие животные, поедавшие его, разбросали по земле.

Хотя ученый увидел мамонта спустя почти семь лет после того, как животное освободилось из замерзшего песка, этот мамонт стал первым, чьи остатки были выставлены в музее. Скелет с бивнями, взятыми от другого мамонта, был собран в Петербургском зоологическом музее. Затем части кожи и волосы попали в музеи Москвы, Штутгарта, Берлина и Лондона.

Труп мамонта Адамса, вероятно, был лучшим из когда-либо найденных в мерзлой земле сибирской тундры, но, конечно, он не был первым. Трудно сказать, когда это животное было обнаружено впервые, так как наиболее старые сведения о нем можно найти только в легендах и фольклоре. Но есть письменные свидетельства о находках замерзших слонов, относящихся к XVII веку. В статье, опубликованной в «Трудах Американского философского общества» в 1929 году, И. П. Толмачев перечислил 34 находки, сделанные между 1692 и 1924 годами. Большинство из них было обнаружено к северу от полярного круга между Таймыром и Чукотским полуостровом. Многие оказались потерянными для науки, так как их уничтожили прежде, чем до них добрались ученые. Вероятно, существовало много других находок, о которых из-за дальности расстояния не сообщалось. Кроме трупов, в сибирской тундре были найдены бивни и кости, принадлежавшие многим тысячам мамонтов. Некоторые места в тундре, должно быть, выглядели так же, как североамериканские прерии в то время, когда они были усеяны костями бизонов.

Целых трупов, за исключением мамонта Адамса, было мало или вовсе не было. Большинство находок состояло из бивней, разбитых костей и разного количества мяса (нередко в состоянии частичного гниения), кусков шкуры и массы волос. Многие трупы мамонтов были обнаружены по запаху, который исходил от них.

По-видимому, наиболее интересным из всех сибирских ископаемых слонов является Березовский мамонт, открытый в августе 1900 года эвеном С. Тарабукиным во время охоты на оленя. Из промерзшей земли торчала только голова животного без хобота и одного бивня. У Тарабукина, как и у всех жителей этой местности, было суеверное представление, что человек, который выроет или даже тронет мясо этих замерзших животных, накличет на себя болезнь. Это, однако, не помешало ему отрубить оставшийся бивень, который он позже продал казаку Явловскому. К счастью, Явловский понял, что находка имеет научное значение, и в начале зимы посетил место, где лежал мамонт. К этому времени большая часть животного оттаяла и освободилась от замерзшей земли, в которой оно было захоронено. Сознавая необходимость сохранить животное, Явловский доложил о находке губернатору Якутска. Около середины апреля следующего года это сообщение достигло Академии наук в Петербурге. Академия немедленно приступила к организации экспедиции. 3 мая экспедиция под руководством О. Ф. Герца отправилась в путь.

В июне экспедиция достигла Якутска. Оставалось пройти еще 2400 км через пространства, доступные только зимой, так как летом здешние тропы и дороги превращались в почти непроходимое море грязи. Но Герц и его помощники горели желанием как можно быстрее дойти до места. Чтобы верхом на лошадях, перевозя снаряжение на вьючных животных, покрыть эти 2400 км, отделявших их от цели, им понадобилось более трех мучительных месяцев.

11 сентября начались работы по извлечению мамонта из земли. Хотя Явловский отрезал несколько кусков шкуры и мяса, а дикие животные уничтожили часть трупа, он был в удивительно хорошем состоянии. К концу сентября на участке, где лежало животное, построили дом, чтобы отогреть промерзшую землю и защитить членов экспедиции от холода. Из-за трудностей, связанных с раскопками в мерзлом грунте, понадобился месяц, чтобы извлечь животное из земли. Но уже к концу этого времени шкура, скелет, много шерсти, большое количество мяса и содержимое желудка были упакованы для отправки в Петербург. Шкура и скелет мамонта были собраны и выставлены в Зоологическом музее. В 1922 году Национальный музей Соединенных Штатов приобрел несколько кусков шкуры и мяса этого мамонта у одного из помощников Герца, Е. В. Пфиценмейера, который взял их во время раскопок животного.

Занимаясь раскопками Березовского мамонта, Герц и era помощники сделали несколько интересных открытий. Конечно, даже самый факт находки огромного ископаемого животного «во плоти» — волнующее и важное событие. Но по мере того как в маленькой избушке на берегу реки Березовки продвигались работы, под шкурой мамонта было найдено огромное количество хорошо сохранившегося мяса, покрытого местами толстым слоем белого, без запаха, жира. На боках животного толщина кожи достигала 23 см, а кожа живота весила более 200 кг. Были обнаружены сгустки крови, образовавшиеся от кровоизлияния при ушибе, вызвавшем смерть мамонта. Хвост короткий, 36 см длины, конец его был покрыт длинными волосами цвета ржавчины. Цвет волос на различных частях тела неодинаковый. Этот мамонт отличался от других видов слонов тем, что на каждой его ноге было только по четыре пальца.

Большой интерес представила частично пережеванная пища, обнаруженная между зубами животного, и остатки пищи, извлеченные из его желудка, которые весили много фунтов. 5 октября Герц записал: «Мясо, отрезанное от нижней части плеча, волокнистое и, словно мрамором, покрыто жиром красного цвета. Оно производило впечатление очень свежей, хорошо замороженной говядины или конины. Мясо выглядело настолько аппетитным, что некоторое время мы колебались, не попробовать ли нам его, но никто не рискнул взять его в рот, и предпочтение было отдано конине. Собаки подчистую съедали все мясо мамонта, которое им бросали».

Неудивительно, конечно, что люди не попробовали мяса. В продолжение всей работы в воздухе стоял густой отвратительный запах гниения, и Герц писал, что первые два дня он был почти невыносимым. Однако к концу работы вонь не казалась такой «почти невыносимой», как вначале; возможно, люди уже привыкли к ней.

Какого вкуса мясо мамонта? Ученые, которые откапывали животное, не нашли мясо достаточно аппетитным из-за его запаха. Жители северной Сибири не ели мяса из суеверного страха. Собаки наслаждались им, но, конечно, не могли ничего рассказать. В 1951 году казалось, что мы получим ответ на этот вопрос от членов Клуба исследователей, которым собирались предоставить редкую привилегию отведать мясо мамонта, доставленное с Аляски для ежегодного обеда. К сожалению, это мясо не имело никакого отношения к мамонту, хотя участники обеда думали, что их угощают обещанной пикантной закуской. Мне кажется, однако, что если бы флаг Клуба исследователей развевался над избушкой у реки Березовки, у нас были бы теперь яркие описания вкуса бифштексов из мамонта и, возможно, супа, приготовленного из его костей.

Несколько раз в течение XIX столетия Российская Академия наук для сокращения промежутка между моментом обнаружения мамонта и временем прибытия экспедиции на место пыталась послать ученого на постоянное жительство в сибирскую Арктику. В его обязанность входило бы немедленно отправляться на место находки. Но этот план не увенчался успехом; жизнь в Сибири была тогда не слишком привлекательной. Поэтому экспедиции за мамонтами продолжали запаздывать.

О мамонте, обнаруженном на Таймырском полуострове летом 1948 года, сообщили только осенью. Находка была извлечена из земли год спустя, но к тому времени от животного остался лишь скелет с небольшим количеством мяса и сухожилий. В 1956 году Зоологический институт Академии наук обратился со специальной просьбой ко всем, кому случится найти мамонтов, немедленно телеграфировать в Комитет по изучению мамонтов.

Примерно в то же время, когда был найден Таймырский мамонт, шахтеры, работавшие на золотых рудниках близ Фэрбенкса на Аляске, нашли в промерзшей породе годовалого детеныша мамонта. Неизвестно, какая часть животного была захоронена в породе, но когда с помощью гидравлических машин высокого давления оно было извлечено, от мамонта ничего не осталось, кроме хобота, кожи «лица» и одной передней конечности. Все это было заспиртовано и отправлено в Американский музей естественной истории.

Что представляют из себя породы, в которых захоронены эти огромные животные, и каким образом последние сохранились в течение такого длительного времени? Несмотря на хорошую сохранность мяса некоторых трупов мамонтов, ни один живой мамонт не ступал по Земле уже много тысяч лет.

Мамонты, носороги и другие крупные родственные им млекопитающие, где бы их ни обнаруживали, находятся в замороженном состоянии просто потому, что они лежали в мерзлой земле. Слой грунта, который постоянно остается промерзшим, обычно называют вечной мерзлотой. Он состоит из горной породы и льда, находившихся на такой глубине, где в течение более двух лет температура была ниже 0°. С другой стороны, возраст почти всей вечной мерзлоты, включая, конечно, и ту, в которой сохранились мамонты, исчисляется тысячами лет.

Хотя есть и сухие вечномерзлые горные породы, большая их часть содержит разное количество льда в форме зерен, масс неправильной формы и слоев в несколько футов толщиной. Именно этот почвенный лед, цементируя рыхлую породу, делает ее твердой.

Мы не располагаем достаточно определенными сведениями ни о мощности вечной мерзлоты, ни о площади, которую она занимает, поэтому трудно судить и о количестве льда, заключенного в ней. Однако, по приблизительным данным, это количество огромно: вечная мерзлота занимает не менее обширное пространство, чем ледники, т. е. 10% площади всей суши.

Так как вечная мерзлота обусловлена главным образом наличием низкой температуры, а существование ледников, кроме температуры, равным образом зависит от других факторов, большой связи между распределением ледников и вечной мерзлоты не наблюдается. В северном полушарии мерзлота характеризуется сплошным распространением к северу от полярного круга. Вокруг Северного Ледовитого океана она залегает широкой полосой, которая вклинивается далеко на юг в восточную Канаду, центральную Сибирь, на территорию Монголии и Маньчжурии. Более узкие рукава заходят на юг, до Скалистых и Уральских гор. Самая узкая зона вечной мерзлоты находится на крайнем севере Европы, где влияние Атлантического течения отодвигает ее границы на север, точно так же, как это происходит с паком в Северном Ледовитом океане.

Вечная мерзлота занимает почти половину территории Канады. В СССР пространство, охваченное ею, в два раза больше площади Соединенных Штатов. Вечномерзлый слой есть также на вершинах высоких горных хребтов в Альпах, Гималаях, Скалистых горах, Андах и других. Он может встретиться изолированными участками и в более низких горах, далеко за пределами главной зоны распространения вечной мерзлоты.

В Антарктиде вечная мерзлота имеется на всем свободном ото льда побережье и, возможно, также (повсеместно или спорадически) под ледниковым покровом. Острова между Южной Америкой и Антарктидой тоже находятся в зоне вечномерзлых пород. В каком-то отношении линия вечной мерзлоты подобна снеговой линии, так как она окружает Арктику и Антарктиду — вершину и подошву мира — и разбросана в виде множества изолированных «островов» в горах всех континентов, кроме Австралии.

Вдоль своей южной границы в северном полушарии вечная мерзлота залегает лишь «островами», и мощность ее исчисляется сантиметрами. В общем мощность ее увеличивается к северу, а за определенной линией она распространена сплошь.

Поверх вечной мерзлоты лежит так называемый деятельный слой, который ежегодно зимой замерзает, а летом оттаивает, в разных местах на различную глубину — от нескольких футов до нескольких дюймов, например в некоторых районах северной Аляски и Сибири.

В самой северной точке Аляски — мысе Барроу и в нескольких пунктах северной Канады вечная мерзлота распространяется вглубь на 310 м, а на Таймырском полуострове, между Леной и Енисеем, есть места, где ее мощность в два раза больше. Некоторые угольные шахты на Шпицбергене заложены в вечной мерзлоте мощностью 300 м, под которой лежит непромерзшая порода.

Толщину слоя вечной мерзлоты измеряют в колодцах и шахтах. Там, где колодцы не доходят до поверхности вечной мерзлоты, ее толщину можно вычислить по градиенту температуры. Сейсмические методы для определения толщины вечномерзлого слоя оказались непригодными, так как разница между скоростями упругих волн в промерзшей и непромерзшей горной породе очень невелика.

При некоторых условиях толщину вечной мерзлоты удается определить с помощью электрических методов, подобных тем, какие применяются в детекторах для отыскания ледниковых трещин. Только в этом случае электроды помещаются не в машине, а на земле, на некотором расстоянии друг от друга. Зная глубину, до которой проникнет ток, пропущенный от одного электрода к другому, и учитывая, что непромерзший грунт оказывает большее сопротивление течению тока, чем промерзший, можно высчитать расстояние от поверхности слоя вечной мерзлоты до его основания. Но на больших пространствах Крайнего Севера глубокие колодцы и шахты встречаются редко, и почти никаких изысканий методом электрометрии здесь не производилось. Поэтому здесь о глубине залегания слоя вечной мерзлоты и о его толщине можно только делать предположения.

Получив уже некоторое представление о распространении вечной мерзлоты, попытаемся определить, сколько может быть в ней льда. Известно, что поры между частицами, трещины или большие полости делают горную породу вне зоны вечной мерзлоты водопроницаемой. Количество пор в породах разное, но считают, что обычная порода, например песчаник, характеризуется средней пористостью, если 5—15% ее объема состоит из пустот. Почвы и рыхлые породы — супесь, песок, гравий — содержат до 50% пор. С другой стороны, изверженные породы водонепроницаемы, так как почти не имеют пор. Но во всех плотных породах есть трещины, которые могут заключать в себе немало воды.

Горные породы области вечной мерзлоты по своим свойствам не отличаются от пород в других зонах; они обладают определенной степенью пористости и проницаемости. Однако в вечной мерзлоте нет циркуляции подземной воды.

Это не совсем точно. В толще вечной мерзлоты может быть и жидкая вода, (так называемые межмерзлотные воды), которая перемещается здесь вниз, в сторону или кверху (из-под мерзлотного слоя); движение предохраняет ее от замерзания.

Вся она существует в виде льда, причем в песках, супесях и других рыхлых породах объем льда может превышать первоначальный общий объем пор, так как вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме приблизительно на 1/10. При этом она оказывает давление до 140 кг или более на квадратный сантиметр вмещающей породы, раздвигая ее в стороны, чтобы освободить пространство для себя. В зонах, где мощность вечномерзлой толщи исчисляется многими десятками метров, грунтовой воды нет, кроме тех редких случаев, когда колодцы прорезают вечную мерзлоту до непромерзшей водоносной породы. В северной Канаде, Аляске и Сибири есть много районов, где зимой, когда деятельный слой замерзает, воду можно получить, только растопив лед и снег.

Внутри породы подземный лед занимает либо все поры, либо только часть из них. Он имеет вид тонких жилок, представляющих собой заполненные льдом трещинки. Объем подземного льда редко превышает одну пятую общего объема породы, обычно его гораздо меньше. Находясь в промежутках между частицами породы, лед прочно скрепляет их вместе. Он нередко встречается также в виде массивных вертикальных клиньев и горизонтальных слоев, достигающих полутора или больше метров толщины.

На Аляске есть районы, где благодаря присутствию ледяных слоев, клиньев и линз пески и другие мелкозернистые наносы могут содержать 50—60 или даже 80% льда. На крайнем севере Сибири, восточнее Таймырского полуострова, на территории, превышающей по размерам штат Техас (площадь Техаса 692 000 кв. км.), вечномерзлые породы содержат такой же исключительно высокий процент льда.

Ледяные клинья, расширяющиеся кверху, простираются вниз от основания деятельного слоя. Клин, ширина которого наверху равна 60—90 см, может уходить на глубину 3 м. На Аляске находили клинья шириной более 3 м, высотой 9 м. Часто они являются не единственными массами льда в породе и пересекают другие подобные массы, создавая разветвленную сеть подземных ледяных стенок, словно перегородками разделяющих грунт на ячейкообразные колонки. В районах Фэрбенкса и Нома, где рабочие золотых приисков смыли верхние слои почвы и песка, были открыты ледяные структуры, имеющие вид гигантских сотов не совсем правильной формы. Несомненно, что на Аляске и в северной Канаде ледяные структуры такого типа можно обнаружить на пространстве в тысячи квадратных километров. Там, где такая ледяная система не вскрыта, ее присутствие и даже рисунок можно распознать по тому влиянию, какое она оказывает на рельеф. По мере того как ледяные клинья и жилки разрастаются, покрывающая их порода приобретает вид лабиринта пересекающихся низких гребней. Если бы лед растаял, вместо гребней появилась бы система мелких канав, имеющих такой же рисунок. Подобный, рельеф обычен для огромных пространств арктической тундры и представляет наиболее выделяющуюся черту здешнего ландшафта. Кажется, что земля здесь попала в гигантскую сеть пересекающихся трещин.

Впечатление это, по-видимому, соответствует действительности. Во всяком случае, ученые, занимающиеся вопросами вечной мерзлоты, придерживаются такого мнения. Под действием продолжительного и сильного зимнего холода происходит сжатие грунта, вызывающее появление трещин. Как только деятельный слой начинает оттаивать, вода входит в трещины и, замерзая, расширяет их. В следующую зиму может произойти новое сжатие грунта, которое, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему расширению трещин. В результате образуются бесчисленные клиновидные жилки льда, окружающие колонки промерзшей земли. Эти колонки, имеющие форму неправильных многоугольников, достигают 9 м в поперечнике.

Поверхность земли над существующими или бывшими ледяными клиньями имеет характерный рисунок. Это так называемые полигональные грунты.

Единого мнения относительно причин, которые могли бы удовлетворительно объяснить присутствие льда под землей, еще нет. Несомненно лишь, что часть подземных льдов образовалась сначала на поверхности, а затем оказалась захороненной. Там, где в мелководных плесах арктическая река промерзает до дна, поступающая с верховий вода тоже замерзает. В результате наслоения нового льда поверх старого формируются толстые его массы, выходящие за пределы русла реки и покрывающие всю пойму, простираясь иногда на 1—3 км в ширину и на несколько километров в длину. Во время весенних паводков слой льда, находящийся на пойме, может покрыться илом и песком и таким образом сохраниться. Такое явление наблюдается и сейчас, а в прошлом оно, должно быть, происходило часто.

Есть также доказательства того, что некоторые подземные ледяные слои никогда не были на дневной поверхности; вероятно, они возникали и увеличивались под землей. После того как у поверхности образуется тонкий слой вечной мерзлоты, дальнейший его рост может происходить только у его основания, так как вода не просачивается через водонепроницаемую промерзшую землю сверху. Вода, которая уже находится в земле, поднимаясь к поверхности, замерзает, наткнувшись на основание вечной мерзлоты. Вода может также проникнуть под слой вечной мерзлоты из подземных источников и других мест, где вечной мерзлоты нет. За счет непрерывного подтока воды происходит рост кристаллов льда в порах горной породы, а по мере увеличения толщины льда колоссальная сила, которой обладает множество растущих кристаллов, будет приподнимать выше лежащий пласт земли.

У нас нет даже приблизительных данных об общем количестве подземного льда на Земле. Но если бы его можно было извлечь на поверхность и покрыть им всю территорию, под которой он сейчас лежит, несомненно, что одна пятая поверхности суши оказалась бы под этим льдом.

Почему же вечная мерзлота образовалась только в определенных областях? Мы знаем, что это явление связано с температурными условиями и что оно характерно для тех зон, где земля никогда не оттаивает. Внешняя граница вечной мерзлоты проходит приблизительно по местам, имеющим среднюю годовую температуру воздуха —4°. Это особенно справедливо для Канады. Кое-где зона вечной мерзлоты лежит южнее, иногда до изотермы —1°. В Сибири граница вечной мерзлоты простирается значительно южнее средней годовой изотермы —4°. В чем же здесь дело? Распространение вечной мерзлоты зависит не только от температуры воздуха, но и от ряда других факторов. При низких температурах почва промерзает зимой глубже, чем может оттаять летом. Поэтому там, где поверхность земли изолирована толстым слоем мха, торфа или другим растительным покровом или глубоким слоем снега, низкие температуры нелегко проникают в грунт. В таких местах слой вечной мерзлоты тонкий или вовсе отсутствует. Наоборот, если защитный покров находится на уже промерзшей земле, он предохраняет ее от сезонного таяния, подобно тому, как это делает морена, одевающая массы неподвижного ледникового льда. В областях с очень холодным климатом, где снега мало или он покрывает землю уже после ее глубокого промерзания, вечная мерзлота достигает большой мощности. Там, где снег ложится на землю толстой пеленой в течение всей зимы, вечная мерзлота залегает неглубоко или ее совсем не бывает. На западном побережье Гудзонова залива и залива Джемса, например, с октября по декабрь выпадает около 100 см снега и граница вечной мерзлоты отодвигается на 320 км южнее, чем на восточном побережье, где за этот же период выпадает в среднем около 150 см снега.

Вода тоже действует как изолятор. Даже на Крайнем Севере земля под большими реками, озерами и морями не промерзает. Под ледниками, защищающими свое ложе от зимнего холода, вечной мерзлоты нет или она маломощная.

Хотя зона вечной мерзлоты достигает наибольшего развития в тундре, в некоторых районах она спускается далеко к югу в лесную зону. Деревья и другие растения с длинными главными корнями либо вообще не растут на вечной мерзлоте, либо вырастают низкорослыми и чахлыми. Но там, где мерзлота залегает не ближе 1—1,5 м к поверхности, встречаются заросли высоких деревьев — тополя, ели, лиственницы и березы. В местах, где толщина деятельного слоя превышает 45 см, растут кустарники и низкорослые деревья. Вечная мерзлота не дает воде уйти вниз, и она остается в почве. В очень сухое лето верхний горизонт мерзлоты тает и почва получает больше воды. Благодаря этому растения могут жить в районах, которые иначе были бы для них слишком сухими. Насыщение земли влагой, обусловленное плохим стоком воды, создает благоприятную среду для комаров, поэтому на Крайнем Севере они встречаются в огромных количествах.

В умеренном климате почва весной оттаивает и на короткий период напитывается влагой, пока вода не просочится вниз до зеркала грунтовых вод и таким образом не осушит почву. В районах вечной мерзлоты этого не бывает. Когда деятельный слой оттаивает, он превращается в грязь и остается в таком состоянии до тех пор, пока осенью снова не замерзнет. Тонкозернистые рыхлые перенасыщенные водой породы, лежащие на слое вечной мерзлоты, становятся пластичными и могут течь, как вязкие жидкости, даже на очень покатых склонах. При отсутствии или большой изреженности растительного покрова солифлюкция (течение почвы) происходит более быстро в виде оползней или потоков. Явление солифлюкции характерно для всей Арктики и для тех районов Субарктики, где есть вечная мерзлота.

Солифлюкция — главное препятствие для заселения Арктики, так как затрудняет проведение шоссейных и железных дорог и строительство зданий. Дом, построенный на склоне, может сползти вместе с деятельным слоем или покоситься, выдавив из-под себя пластическую массу грунта.

Если бы не эти свойства деятельного слоя, безлесная тундра была бы более доступна для путешествий. Моторизованный транспорт можно использовать только там, где слой оттаявшего грунта над подстилающей его промерзшей землей тонкий, иначе машины безнадежно завязнут в грязи. Но таких мест мало. Таким образом, на обширных просторах Крайнего Севера тяжелый транспорт можно использовать только зимой, когда деятельный слой замерзает.

Вечномерзлая порода, как и всякая другая, может служить для постройки на ней зданий, плотин, опор и других сооружений, но лишь в том случае, если она остается в промерзшем состоянии. Под действием тепла, проникающего через пол отапливаемого помещения, мерзлота может оттаять, и тогда здание покосится и осядет. На Аляске, особенно на полуострове Сьюорд, есть места, где многие дома покосились. Еще не входя в такой дом, по направлению его наклона легко можно определить, где расположена кухня, ибо наиболее глубокая осадка всегда происходит под самой теплой частью дома.

Большие постройки, возведенные на вечной мерзлоте, при прочих равных условиях страдают сильнее, чем какие-нибудь небольшие хижины. Здания, в которых печь находится в центре, будут оседать с обоих концов. Если не принять мер предосторожности, беды не избежать. Ее можно предотвратить, изолировав вечную мерзлоту от тепла, например подняв пол здания над землей на сваях. Сваи забивают в мерзлый грунт при помощи пара. Когда оттаявшая земля снова замерзает вокруг свай, они уже прочно стоят как зимой, так и летом.

Тонкий слой вечной мерзлоты на участке, где предполагается строительство, можно отогреть искусственно еще до начала строительства, но во избежание будущих неприятностей его необходимо все время держать в талом состоянии. Иногда, напротив, землю под некоторыми постройками искусственно сохраняют мерзлой при помощи специальной системы охлаждения, которая обходится довольно дорого, но все же значительно дешевле, чем стоил бы ремонт. Как бы там ни было, постройка зданий в зоне вечной мерзлоты — дело гораздо более сложное, чем вне этой зоны.

В районах вечной мерзлоты перед строителями шоссейных и железных дорог также возникает масса трудностей. Если на строительном участке много подземного льда, то удаление изоляционного растительного покрова вызывает оттаивание мерзлоты и, следовательно, оползание и оседание грунта. Строителям дорог в этих местах приходится по многу раз производить нивелирование местности. Иногда они вынуждены покидать выбранные участки. Когда возникает необходимость создания мощных насыпей, вечная мерзлота может дать положительный эффект, так как поднимается в насыпь и стабилизирует ее.

Если удается предотвратить оттаивание вечной мерзлоты, на ней строят и успешно эксплуатируют шоссейные дороги для тяжелого транспорта и посадочные площадки для самолетов. Город Фэрбенкс на Аляске и несколько прилегающих к нему аэродромов сооружены на вечной мерзлоте мощностью 60—90 м. Большая воздушная база в Туле (Гренландия) расположена в области постоянно промерзшего грунта. Много советских городов, как, например, Норильск, Тикси, Верхоянск и Среднеколымск, находятся в районе, где мощность вечной мерзлоты превышает 300 м.

Эксплуатация железных дорог в областях вечной мерзлоты выдвигает еще больше проблем, чем эксплуатация шоссейных дорог. Оползания и обрушения грунта на шоссе можно заровнять грейдером и довести дороги до нужного профиля, но выравнивание железнодорожного полотна требует большой осторожности. На Аляске некоторые участки железной дороги в летние месяцы ремонтируются постоянно.

Те, кто работает на золотых приисках, относятся к вечной мерзлоте с двойственным чувством. При ее наличии золотоносный песок и гравий твердые, как скальная порода, и, пока земля не оттает, металл трудно вымыть гидравлическим способом или добыть экскаваторами. Оттаивание золотоносного песка — очень длительная и дорогостоящая операция. На Аляске для этого применяется несколько способов. Один состоит в том, что с промерзшей земли просто удаляют мох или дерн, предоставляя земле возможность оттаивать затем естественным путем. Это медленный процесс, и там, где сток воды плохой, талая вода уходит в землю в течение летних месяцев на глубину не более 60—120 см. Более эффективным является введение в мерзлую землю пара или воды по целой системе труб, проложенных на земле и под нею. При таком способе талая вода не задерживается на поверхности.

С другой стороны, при подземных разработках в постоянно промерзшей породе отпадает необходимость в креплении шахт. Лед настолько крепко цементирует частички породы, что опасность обвала ее кусков со стен или потолков рудника почти исключена.

Даже сельское хозяйство подвержено разрушительному действию вечной мерзлоты. При оттаивании льда под вновь расчищенными под поля участками образуются термокарстовые воронки, вспучивания и другие неровности почвы. Земли, первоначально предназначенные для пахоты, превращают иногда в пастбища или совсем покидают. Разумеется, впадины можно засыпать землей, а затем постоянно выравнивать грейдерами, однако для фермеров, особенно в северных краях, такой расход непосилен. Кроме того, в процессе всех этих работ часто разрушается верхний слой почвы.

Геологи внесли очень разумную рекомендацию: прежде чем осваивать земли в зонах вечной мерзлоты, устанавливать их пригодность для сельского хозяйства. Правительство на основе исследований вечной мерзлоты должно разбить все земли по бонитетам, определив, какие угодья пригодны для полеводства, какие для пастбищ, а какие вообще непригодны для сельского хозяйства. Именно из-за того, что в прошлом правительство не сделало этого в отношении других районов, миллионы акров земли в США используются непродуктивно, и люди все еще пытаются сводить концы с концами, обрабатывая слишком крутые, почти лишенные почвы южные склоны Аппалачских гор, подверженные частым засухам поля Великих равнин Дальнего Запада, которых никогда не должен был касаться плуг, или болотистые местности, даже после осушения оставшиеся непригодными для сельского хозяйства. Постигнет ли Север судьба, столь характерная для других территорий в прошлом и настоящем, когда земли возделывались наудачу?

Если задачи, касающиеся развития сельского хозяйства в зонах вечной мерзлоты, строительства и эксплуатации там дорог, аэродромов, зданий, мостов и других объектов, можно успешно разрешить, существуют вопросы, на которые, по-видимому, еще нельзя получить удовлетворительного ответа. К ним прежде всего относится проблема водоснабжения городов, поселков, больших лагерей и других центров цивилизации на Крайнем Севере и, во-вторых, проблема канализации, с которой дело обстоит еще хуже. В местах мощного развития мерзлоты получить большое количество воды из земли нельзя, ее приходится доставать из глубоких озер и больших рек — единственных источников пресной воды, которые зимой не промерзают на большую глубину.

Город Якутск в Восточной Сибири, где средняя январская температура —43°, а снежный покров редко превышает 10 см, — одно из тех немногих мест, где колодцы прошли сквозь толстый слой вечной мерзлоты. Воду в них приходится качать постоянно, летом и зимой, чтобы она не замерзала, поднимаясь наверх. В некоторых районах Советского Союза для этой цели используются подогреватели.

Несколько попыток пробурить колодцы через толщу вечной мерзлоты окончились неудачей. В Резольют-Бей на острове Корнуолл (Канадский архипелаг) летом 1950 и 1953 годов пробовали заложить скважины глубиной до 300 м, чтобы определить температурный градиент вечной мерзлоты. Но глубже 180 м продолжать работу было невозможно, так как даже кипящая вода, при помощи которой велось бурение, замерзала в скважине.

Что касается канализации, то использовать зимой озера и реки для спуска в них сточных вод нельзя: зимой реки текут медленно и процессы аэрации и окисления сточных вод в холодном климате тоже очень замедлены. Отвести же эти воды под землю мешает вечная мерзлота. Придется смириться с тем, что операция по удалению сточных вод обойдется дорого. Воду, вероятно, надо будет испарять, а твердый остаток сжигать или перерабатывать химическим путем. Может быть, озера и реки Крайнего Севера, не в пример тем, которые находятся на обжитых территориях, останутся не загрязненными даже при интенсивном освоении, хотя боюсь, что это произойдет по причинам отнюдь не эстетического характера.

Как ни велики неприятности, причиняемые вечной мерзлотой, она приносит не только вред. Ее толща — идеальное место для хранения больших количеств скоропортящихся продуктов. В северной Канаде на глубине 6 м и более в промерзшей земле вырыты обширные подземные помещения, служащие в качестве холодильников. Эскимосы еще с доисторических времен роют для этой цели погреба, хотя обычно мы не думаем о них как о людях, нуждающихся в холодильниках. Они разводят костры или кладут нагретые камни на вечную мерзлоту, а затем убирают воду и оттаявшую землю; повторяя эту операцию несколько раз, получают погреб желаемой величины и формы.

Когда на Крайнем Севере строят намывную плотину, вечная мерзлота медленно проникает в нее снизу и превращает в твердую скалу. Трещины в плотине быстро залечивают замораживанием в них воды. Чтобы плотина постоянно оставалась в твердомерзлом состоянии, зимой, отверстия в ней держат открытыми для циркуляции холодного воздуха.

Свойства стабильности и непроницаемости, которыми обладает мерзлый грунт, используют далеко за пределами зоны вечной мерзлоты. При сооружении плотины на Гранд-Кули большой оползень, состоявший из пропитанных водой ила и песка и медленно надвигавшийся на восточную береговую опору, был остановлен путем замораживания его фронтальной части. Этого добились, пропустив охлажденный соляной раствор через трубы, проложенные через оползень, который держали в замороженном состоянии все время, пока шли земляные работы и установка бетонной опоры.

В будущем способ останавливать оползни замораживанием может получить широкое применение там, где шоссейным и железным дорогам угрожает опасность движения грунта. На больших строительствах иногда бывает даже желательно искусственно держать землю в мерзлом состоянии. Этот метод скоро придется применить на ряде участков побережья Калифорнии, где архитекторы, игнорируя законы природы, проектируют постройку домов не только на путях движущихся масс земли, но и на них самих.

В СССР метод замораживания плывунных грунтов применялся при строительстве туннелей метрополитена.

Каков возраст вечной мерзлоты? Сколько времени лед находится в земле и как он туда попал? Так как вечная мерзлота встречается в областях с низкой средней температурой, ее присутствие, несомненно, имеет отношение к современным климатическим условиям. Вечная мерзлота возникает в больших количествах и в настоящее время. Это хорошо видно на примере тех районов Севера, где она проникла в дорожные насыпи, в отвалы пустой породы на рудниках и т. д.

Однако большая часть вечной мерзлоты образовалась очень давно. Доказательством этого являются сохранившиеся в ней трупы мамонтов и других животных, вымерших много тысячелетий тому назад. Возможно, что вечная мерзлота, в которой найдены эти животные, возникла в климатических условиях, подобных тем, какие существуют в районах вечной мерзлоты сегодня. Расчеты, основанные на анализе градиентов температуры в рудниках и колодцах, на теплопроводности различных типов грунта и на других данных, показывают, что вечная мерзлота мощностью в 300 м могла бы образоваться в современном климате северной Сибири, хотя на это и потребовалось бы несколько тысяч лет.

Однако в самых южных районах распространения вечной мерзлоты температура постоянно мерзлой толщи и подземный лед неоспоримо свидетельствуют о том, что вечная мерзлота образовалась здесь в условиях более холодного климата, чем современный. Здесь между нижней поверхностью деятельного слоя и поверхностью подстилающей его вечной мерзлоты существует постоянно талая зона. Очевидно, если бы вечная мерзлота была позднего происхождения, она находилась бы в непосредственном контакте с деятельным слоем, так как только в этом случае в нее мог бы проникнуть зимний холод — творец вечной мерзлоты. Если климат не похолодает, реликтовая вечная мерзлота под влиянием тепла, идущего из недр земли, будет медленно деградировать и в конце концов исчезнет.

Теперь посмотрим, каким образом в постоянно мерзлый грунт попали мамонты. Пища, обнаруженная в тракте мамонтов, найденных у Березовки и в других местах, состояла из остатков растений, характерных для современной северной Сибири. Поэтому в век мамонтов климат, вероятно, мало отличался от сегодняшнего; вечная мерзлота в то время тоже существовала. Но как, в таком случае, животные оказались погребенными в замерзшей земле?

Почти все остатки мамонтов найдены в песках и глинах, отложенных реками или грязевыми потоками, и чаще всего — на бывших речных поймах. Возможно, что старые, больные или раненые животные искали в пойменных трясинах и болотах уединения или убежища от волков и многие здесь издохли или утонули. Во время последующих паводков туши некоторых животных оказались погребенными в иле, отложенном разлившейся рекой; иные, вероятно, были отнесены течением в дельту, где тоже частично или полностью были захоронены в аллювиальных отложениях. Наконец, мамонты могли увязнуть и в топкой грязи, стекавшей с близлежащих склонов.

Необязательно, чтобы трупы были полностью погребены сразу же или даже вскоре после гибели животных. Отдельные части Березовского мамонта лежали обнаженными в течение двух лет, прежде чем ученые прибыли за ними. Мамонт Адамса был почти целиком открытым в продолжение четырех лет. В полярном климате процесс гниения происходит гораздо медленнее, чем в умеренном. Деятельность бактерий затрудняется здесь вследствие того, что лето тут короткое и сухое, к тому же в начале и в конце его температура по ночам часто падает ниже нуля. Трупы китов, выброшенные на мели вдоль арктического побережья, могут лежать в течение многих недель, не проявляя явных признаков разложения. Погребенные под тонким покровом намытого водой или нанесенного ветром материала, они могут сохраниться и до зимних морозов, которые «законсервируют» их еще надежнее.

Растительные остатки, обнаруженные в пищеварительном тракте животных, показывают, что большинство из них нашло свою смерть в конце лета. Даже те мамонты, которые не оказались засыпанными сразу после смерти, вероятно, не успели до наступления зимних холодов подвергнуться сколько-нибудь значительному разложению. Следующее весеннее половодье частично или полностью закрыло их новым слоем осадков. Песок, приносимый ветром с быстросохнущей поймы реки, тоже мог участвовать в захоронении. Затем вечная мерзлота, проникнув снизу во вновь образованные отложения, обеспечила сохранность трупа, по крайней мере той его части, которая попала в сферу ее действия. Толстая, плотная шкура мамонта, несомненно, тоже замедляла процесс гниения.

Целых трупов мамонтов сохранилось очень мало. Большинство, еще до того как они оказались погребенными и замороженными, либо подвергалось частичному разложению, либо было уничтожено хищниками. Это одна из причин, объясняющих, почему найденные трупы мамонтов так дурно пахнут, независимо от степени их сохранности. Судя по остаткам пищи, извлеченным из желудков некоторых мамонтов, особенно Березовского, многие из этих древних животных погибли неожиданно — или утонув, или застигнутые оползнем, или даже в схватке с какими-нибудь врагами.

Неизбежно вытекает вывод, что мамонты жили в среде, ненамного отличавшейся от современной. Очевидно также, что им не обязательно было замерзать сразу же после смерти, чтобы сохраниться в тех условиях, в каких они найдены сегодня. И нет нужды придумывать для объяснения причин сохранности трупов животных такие небылицы, как быстрое похолодание климата.

Не исключено, что первобытные люди, первыми пришедшие в районы Арктики, видели на берегах рек и вдоль морского побережья обнажения ископаемого льда. И те, кто нашел первых замороженных мамонтов, тоже, должно быть, заметили этот лед. Но только в начале XIX века ученые приступили к тщательному его изучению. Первым таким ученым был М. А. Адамс (1806 год). Первая запись об открытии ископаемого льда в Северной Америке, по-видимому, принадлежит лейтенанту Отто фон Коцебу. Это было сделано в 1816 году на побережье, где находится залив, названный впоследствии заливом Коцебу. С тех пор этот район стал известен своим ископаемым льдом и скоплением костей мамонтов и других вымерших животных.

Первая научная экспедиция в Сибирь для изучения вечной мерзлоты была организована в 1844—1846 годах под руководством А. Ф. Миддендорфа. Однако в то время это явление интересовало не многих. Только когда возникли практические задачи, связанные с вечной мерзлотой, она заставила обратить на себя внимание. Началось это со строительства Транссибирской железной дороги, вызвавшей после 1873 года приток поселенцев в Сибирь. Русские ученые, не теряя времени, приступили к исследованиям вечной мерзлоты, которыми теперь в основном руководит Институт мерзлотоведения.

Соединенные Штаты и Канада — единственные две страны, кроме России, владеющие обширными пространствами вечной мерзлоты, — раскачивались медленнее. Золотая лихорадка на Аляске и на Юконе в конце XIX века поставила золотоискателей перед проблемой, с которой им не удавалось успешно справиться. Вечная мерзлота мешала как ручной, так и гидравлической промывке золотоносных пород. В отчаянии некоторые старатели работали на своих делянках, подобно эскимосам, которые копают погреба, — накладывая нагретые камни на землю, чтобы растопить лед. С тех пор и до 1941 года ряд геологов из Геологической службы усиленно занимались исследованиями вечной мерзлоты. Однако, до тех пор пока вторая мировая война окончательно не убедила власти в стратегическом значении Аляски и северной Канады, мало что предпринималось для организации систематического изучения вечной мерзлоты. Строительство автострады через Аляску сыграло для изучения вечной мерзлоты в Северной Америке ту же роль, какую сыграла Транссибирская железная дорога для ее изучения в России за 50 лет до этого. Эта настоятельно необходимая работа стала проводиться в США с большим запозданием.

Теперь, однако, изучение вечной мерзлоты идет быстрыми темпами. Занимаются этим несколько организаций, главным образом военная Исследовательско-инженерная лаборатория полярных районов. Геологическая служба США и Отдел строительства Канадского Национального исследовательского совета. В североамериканской Арктике пока еще много неосвоенных территорий, но такими они недолго будут оставаться. Уже появились крупные военные базы, а через весь континент проложена линия дальнего радиолокационного обнаружения воздушных целей. С каждым годом фермеры распахивают все больше земель, хотя северная граница земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, еще не достигнута. Скоро там будет больше военных баз, рудников, аэродромов для трансполярных перелетов и нефтяных скважин. И в самом деле, ведь под всем Арктическим архипелагом — от островов Баффина и Элсмира на востоке до острова Банкса на западе — залегают богатые нефтью осадочные породы. Сегодня миллионы акров земли, некоторые на расстоянии только 1100 км от полюса, отданы в аренду большим нефтяным компаниям. Уже начаты изыскательские работы, в результате которых, возможно, будут открыты последние крупные месторождения нефти на Североамериканском континенте. Каждая скважина должна пройти через вечную мерзлоту, в которой также придется укладывать трубопроводы. Что ожидает трубоукладчиков, можно видеть на примере прокладки трубопровода длиной 1000 км из порта Хейнс на юго-восточной Аляске до Фэрбенкса. На 160-километровом отрезке пути, проходившем по вечной мерзлоте, пришлось использовать специально сконструированную экскаваторную машину. Было невозможно производить операции в обычной последовательности, когда вначале роют траншею, затем укладывают и сваривают трубы, а потом засыпают их землей. К тому времени, когда трубопровод был сварен и уложен, траншея была полностью уничтожена, превратившись в результате оттаивания в топкое болото. Эту трудность преодолели, выкопав траншею после того, как трубопровод был сварен. Но когда его засыпали землей, мерзлота, проникая в насыпь снизу, вытеснила трубопровод из земли. Тогда через каждые 12 м трубопровод утяжелили 130-килограммовыми бетонными блоками и снова уложили. Дальше на север, где вечная мерзлота лежит еще ближе к поверхности, трудностей, вероятно, будет еще больше.

Все эти работы вызовут огромный приток людей. Возникнут новые поселения, которым будет нужна вода, канализация и сеть дорог. Будут использованы источники электроэнергии. В Арктике протекают две самые большие реки Северной Америки — Маккензи и Юкон. Наступит день, когда для производства электроэнергии на этих реках будут возведены плотины. Все эти задачи потребуют большего инженерного искусства, чем обычно, так как их решение осложняется наличием вечной мерзлоты. Вот почему заселение Арктики, которому так долго мешал подземный лед, будет происходить со скоростью, зависящей не только от способности людей сражаться со льдом, но и от изобретательности человека, которая поможет ему ужиться с ним.

Источник: Джеймс Л. Дайсон. В мире льда. Гидрометеорологическое издательство. Ленинград. 1966

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник