Людмила Татьяничева — Стихотворения

Людмила Татьяничева — Стихотворения краткое содержание

Людмила Константиновна Татьяничева (1915—1980) — русская советская поэтесса, прозаик, общественный деятель.

Она родилась 6 (19) декабря 1915 года в в тихом среднерусском городке Ардатове в семье сельской учительницы и студента-медика. В 10 лет осталась круглой сиротой.

На воспитание девочку взяли бездетные родственники из Свердловска. В этой интеллигентной семье всячески поощряли поэтический дар Людмилы, который она унаследовала от матери.

В 19 лет, прервав учебу в Свердловском институте цветных металлов, отправилась по зову души на строительство Магнитки, где её в 112-м «писательском» бараке приютила семья поэта М. М. Люгарина. Работала в «Магнитогорском рабочем» – репортером, литработником в отделе писем, руководителем отдела культуры и быта. Литературная жизнь Магнитогорска тех лет била ключом. В ней участвовали Борис Ручьев, Василий Макаров, Александр Авдеенко, Михаил Люгарин, Марк Гроссман, Вячеслав Дробышевский, Николай Смелянский, Анатолий Панфилов и другие.

Работу, творчество, общественную деятельность, воспитание сына Людмила Татьяничева совмещала с обучением в Литературном институте имени Горького.

В 1944 году в Челябинске вышел ее первый сборник «Верность». Через несколько месяцев поэтесса возглавила областное книжное издательство. И на этой должности стала «крестной матерью» для многих молодых южноуральских поэтов.

В 1965 году переехала в Москву, где 10 лет работала секретарем правления Союза писателей РСФСР.

Ее награды: орден Октябрьской революции (1975), орден Трудового Красного Знамени (1965, 1971), орден «Знак Почета» (1952, 1960). В 1971 году за книгу стихов «Зарянка» удостоена Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького.

Скончалась Людмила Татьяничева 8 апреля 1980 года. Похоронена на Кунцевском кладбище в Москве.

Источник

Светлеют сумерки седые зарей окрасились снега

Я думала об этом возле памятника комсомольцам первой пятилетки, установленного недавно в одном из новых скверов правобережного Магнитогорска — вечно юного города моей юности…

Жизнь, в её неудержимо стремительном движении, редко дарит нам такие минуты, когда действительность прошлого, оживая в памяти, сливается с настоящим. События давних лет с новой силой волнуют тебя, и ты понимаешь, что всё лучшее, всё главное в твоей судьбе, как ветвь с могучим стволом, связано с жизнью народной. Да иначе и не могло быть — ведь моё поколение росло и мужало вместе с революцией!

Революции, советскому строю я обязана решительно всем. И прежде всего нелёгкой, но единственно необходимой для меня судьбой поэта…

Родилась я в декабре 1915 года в тихом среднерусском городке Ардатове, что стоит на высоком берегу реки Алатырь.

Отца своего не помню. Он умер, когда мне было три года. Моя мать, Агриппина Степановна Татьяничева, учительствовала. По отзывам людей, знавших её, была она человеком одарённым и необычайно добрым. Людям, попавшим в беду, готова была отдать последнее. Она писала стихи, вела дневник. К сожалению, мне не пришлось прочитать ни одной строки. Стихи её не сохранились…

Последние годы мы жили в мордовском селе Хлыстовка Чамзинского района.

Отчётливо помнится небольшое школьное здание с двумя классными комнатами и боковушкой, в которой мы ютились.

Через тонкую перегородку я слышала спокойный голос матери, терпеливо и методично обучавшей малышей азам русской грамоты.

В те годы вся Россия садилась за ученические парты. По вечерам мама уходила в Народный дом — учить грамоте взрослых. Одной мне оставаться было страшно, и мама брала меня с собой. Эти вечера в полутёмном холодном клубе запомнились на всю жизнь. Взрослые, а нередко и совсем пожилые люди, в лаптях и латаной-перелатаной домотканой одежде, подобно детворе, хором повторяли: «Мы-не-ра-бы».

Острой болью врезался в память день смерти Ленина. Лютый мороз. Скорбные лица. Немая тишина… Мамины тонкие руки обвивают траурной сатиновой лентой портрет улыбающегося Ильича. В глазах у мамы — непролитые слёзы. От этого глаза кажутся ещё темнее и больше.

А два года спустя на мои плечи обрушилось новое большое горе. После неудачной операции в Казани умерла моя мать.

Мне очень хотелось запомнить её могилку, тот бедный холмик, в изголовье которого не было ни креста, ни памятника, ни красной звезды. Я сняла со своей шеи шерстяной шарфик и обвязала им тёплый ствол берёзки, росшей поблизости, искренне веря, что по этой примете смогу безошибочно отыскать дорогую для меня могилу.

Так оборвалось моё детство…

Мне было всего десять лет, когда я впервые самостоятельно отправилась в дальний путь. В старом фанерном баульчике уместился весь небогатый скарб. А путь мой лежал на Урал, в Свердловск, где жили дальние родственники Кожевниковы. Своих детей у них не было, и они решили взять меня на воспитание.

Семья была интеллигентной. Константин Рафаилович Кожевников был человеком незаурядным. Он беззаветно любил свою профессию преподавателя физики. Страстный охотник, с детства влюбленный в Урал, он охотно делился со мной своими знаниями и наблюдениями, учил понимать живую душу природы.

Его жена, Мария Александровна, преподавала русский язык и литературу в различных учебных заведениях Свердловска, всячески поощряя моё увлечение поэзией. Книжные шкафы в моём новом доме ломились под тяжестью книг, и я всё своё время, остававшееся от школьных занятий, отдавала чтению.

После окончания семилетки началась для меня трудовая жизнь: я пошла работать на вагоностроительный завод имени Воеводина ученицей токаря. Здесь впервые ощутила чувство рабочего товарищества и личной причастности к коллективному труду. И ни с чем не сравнимую радость, когда из куска металла формируется точная деталь, сверкающая стальными гранями. Деталь, выточенная твоими собственными руками!

Завод находился в самом центре Свердловска, недалеко от городского пруда. Он составлял частицу истории старого Екатеринбурга. Недавно, приехав в Свердловск, я увидела на месте старых приземистых цехов «Монетки» (монетного двора, преобразованного впоследствии в вагоностроительный завод) пустырь, на котором поднимется зелёный сквер. Наверное, очень красивый сквер. И всё же мне всегда будет недоставать моего первого завода. Говорю «первого» потому, что был и есть ещё один завод — могучий Магнитогорский комбинат, вошедший в мою судьбу заглавной страницей…

Встреча с Магниткой произошла весной 1934 года. Окончив рабфак и два курса института цветных металлов, я поехала на великую стройку у подножья горы Магнитной.

Почему? Потому что не поехать туда не могла! Ведь Магнитка в те годы для молодого сердца значила не меньше, чем Сибирь для молодёжи шестидесятых годов.

Встретил Магнитогорск порывистым степным ветром, величавыми силуэтами первых домен и коксовых батарей, весёлым стрекотом перфораторов, стремительным ритмом жизни. И, конечно, барачным неуютом, бездорожьем, огромными пустырями. И первым букетом из серебристого ковыля— травы одичалых земель.

Зато — всюду молодость. Можно было целыми днями ходить по городу и не встретить ни одного старика. А пожилые люди казались по-спортивному молодыми и задористыми.

Горком комсомола направил меня в редакцию городской газеты «Магнитогорский рабочий». Работала репортёром в отделе хроники, литературным работником в отделе писем, заведовала отделом культуры и быта. И, разумеется, продолжала настойчиво пробовать свои силы в поэзии.

Источник

Красота Божиего Мира

Красота мира Божиего — в каждой травинке, в горных вершинах, в облаках, в иконах, в храмах, в слове Евангелия и в молитвах. В самом человеке заложена Творцом искра Образа Божиего. Любви всем, радости и счастья от соприкосновения с красотой

среда, 17 марта 2021 г.

Поэзия советской эпохи. Продолжение

По страницам советских журналов

Стихи и фото,

собранные в подарочный альбом для мужа Саши

Йоханнес Семпер (эстонский поэт)

Какое это чудо!

Какое это Чудо! — жить, дышать,

ловить, распознавая чутко, запахи:

чуть горьковатый — сена,

вкусный — хлеба;

смакуя, всеми чувствами вкушать

шум леса, тишь озер…

Какое счастье жить,

когда на окна

не надо накрест полосы бумажные

лепить,

когда глаза у звезд ясны

и дождь не ядовит,

не ядовит;

когда ты можешь этот сад любить

с багровыми гвоздиками,

ромашками,

и море, свободное от смертоносных мин,

и мирный небосвод,

и человека —

вслушайся, как гордо

звучит сегодня слово Человек!

А. Телес

Песня

Птица пела, и светлели тени.

Птица пела, и метался мрак.

Но сказал знаток по части пенья,

что она поет совсем не так.

Глупая, послушалась совета

и запела, позабыв свое,

то, что было пето-перепето

птицами другими до нее. .

Может и у сердца – тоже голос?

Может и оно, как соловей,

хочет петь про радость и про горесть

в песне непохожей, но своей.

А. Телес

Доброта

Совершить порой немного надо,

Чтобы в сердцах других гореть.

Принеси поступком людям радость,

Добрым словом душу им согрей.

И тогда тебя не позабудут

до глубокой старости они.

Доброта, что душу лечит людям

На земле в почете искони!

М. Львов

***

Мы — две души — нашли друг друга.

И как друг друга мы нашли?

Что нам слова «супруг», «супруга»?

Две жизни мы. Мы — две души.

Друг другу счастья не испортив,

Пусть расцветают две души.

Я против нищих чувств, я против

Размена сердца на гроши.

Счет потеряв душевным ранам,

Вернусь домой: там есть Душа.

Проснусь — душа живая рядом.

И снова жизнь мне хороша.

М. Львов

Женщина

Женщина – песня!

Женщина – чудо!

Если мы вместе –

Беды забуду.

Руки протянешь,

Нежно обнимешь,

Ласково взглянешь –

Горести снимешь.

Сердцем не надо в мусоре рыться –

Если ты рядом,

Снова я Рыцарь.

В днях моих разных,

В битвах, в пожарах,

Вся ты как праздник,

Вся – как подарок!

Ты окрыляешь,

Ты вдохновляешь.

Если ушибся,

Если ошибся –

Друг и товарищ,

Нежно поправишь.

Ты настоящее

Чудо всегдашнее,

Незаходящее

Солнце домашнее.

Фазу Алиева

Молнией стану

Не дай мне, милый, когда-нибудь

Гневом сверкнуть — роковым, беспощадным!

Молнией жгучей войду тебе в грудь.

Вздрогнешь, охваченный пламенем жадным.

Сердце обуглю в груди твоей,

День превращу в грозовую полночь…

Тогда, обожжен до самых корней,

Былые слова ты мои припомнишь.

Вспомнишь тогда: не зря говорят,

Что молний нет в туманах ползучих,

Молнии выше орлов парят —

В самых могучих и грозных тучах.

Пусть сердце обугленное поймет:

Такие как я, лишь в грозу родятся,

Поймет: я явилась с таких высот,

Фазу Алиева

Лишь об одном ты позабыл…

Прошу тебя, перескажи мне снова,

но только по порядку слово в слово,

каким был день, когда, кипя весельем,

в твой дом я громом ворвалась весенним,

и сразу сделались два сердца наши

одним огнем в громокипящей чаше.

И ты, тюльпаном горним пламенея,

расцвел под бурей страстною моею.

Тогда весь мир, тонувший в солнце ярком,

тебе казался сказочным подарком —

цветущий мир, пронизанный лучами,

с тюльпанами, стрижами и ручьями.

Спасибо, что ты помнишь день тот вешний,

Лишь об одном ты позабыл, конечно:

Все это было лютою зимою,

Все это было мною – только мною.

О. Вациетис

Сиреневая пора

Пойдем, я проведу тебя

под свод сирени

сквозь арку триумфальную ветвей.

Я ни одной из них не обломаю —

нет лучшей вазы,

чем цветущий куст.

Процедим сквозь сирень

пунш майского заката —

на свете нет вина

его хмельнее.

Пойдем, примкнем к этому напитку,

пока он не наполнит нас до сердца,

до обнаженной трепетной груди,

и опьяненные умоемся грозою,

сгущающейся в облаке сирени.

И наши души

станут так прекрасны,

что нам не надо будет умирать.

Шабловский Я.

Брусника

Расплескалась осень в бликах

По Владимирской земле,

Красным солнышком брусника

Показалась на заре.

Ягод много на поляне

Я собрал их две горсти,

Чтоб тебе, как Несмеяне,

Ясно солнце принести.

Знаю, помнишь эту осень,

Щедрость неба и земли,

Как в тебя бруснику бросил,

Словно капельку зари.

Не погасли эти блики,

Жар их в сердце берегу.

Отыскал я горсть брусники

Раз на Севере, в снегу.

Снежна ягода, румяна

И у памяти в долгу.

Где теперь ты, Несмеяна,

Где тебя найти смогу?

Обожглись опять хмельною

Красной льдинкою уста.

Показалась — ты со мною,

А не ягодка с куста.

В. Сапронов

***

Но верю я —

все так, а не иначе:

С душою мрачной

не построить дом,

А коль построить —

дом тот будет мрачен.

И сад разбить

тому не суждено,

В ком вместо сердца

ключ стучит холодный.

А если разобьет,

то все равно

Зачахнет сад,

невзрачный и бесплодный.

Родить ребенка,

вырастить как сад, —

нет счастья выше

и трудней от века.

но только тот,

кто сам душой богат,

даст мира не жильца,

а Человека!

Т. Волжина

***

Береги меня, любимый,

Самый близкий человек.

Не капризна я — ранима.

У любви непрочный век.

Он нежнее паутинки,

Тоньше тихой тишины.

Не страшны любви зазимки,

Холод, голод, гул войны.

Но неласковое слово,

Но косой недобрый взгляд,

Глупой ревности оковы

Нам любви не сохранят.

А моя любовь тревожна,

Настороженна, горда.

Оборвать её не сложно,-

Вмиг уйдёт. И навсегда.

Но участливо хранима,

Не умрёт, не сгинет вдруг.

Не капризна я — ранима.

Береги меня, мой друг!

С. Кудаш

Не грусти

Ты боишься, что трудно разлуку снести…

Дорогая моя, не страшись, не грусти.

После самой холодной и лютой зимы

С теплым солнцем весенним встречаемся мы.

Беспредельности нет, безысходности нет:

После ночи всегда наступает рассвет.

Берега есть у самой широкой реки,

Есть конец у дорог – пусть они далеки.

Нет озер, чтобы наши прервали пути,

нет пустыни такой, чтоб нельзя перейти.

Над водой, над песками, сквозь темень ночей

Наши души зажгутся снопами лучей.

Разделить нас не сможет утесов гряда,

Не покроется пылью тропа никогда.

Сердце бьется – я слажу с преградой любой.

Дорогая, где б ни был – я всюду с тобой.

Татьяничева Людмила Константиновна

Минута

Светлеют сумерки седые,

Зарёй окрасились снега.

О, если бы знали молодые,

Как жизнь бесценно дорога!

Любая малая минута,

Что обронили мы в пути,

Могла бы жизнь спасти кому-то,

Пшеничным колосом взойти. 1958

Лидолия Константиновна Никитина

Женщины- птицы!

Женщины- птицы! Все до единой!

Они умирают, как только в их душах исчезает ощущение поле та, надежда вновь воспарить в солнечную глубину неба.

Тогда они перестают беззаботно смеяться, петь песни, смотреть на себя в зеркало, радоваться цветам, замечать влюбленных.

Их глаза ко всему на свете становятся равнодушными.

Ты — последний взмах моих крыльев!

Луч света, погасший в ночном костре!

Ты — незнакомое небо, незнакомая дорога. А я на ней — птица.

Бреду, спотыкаясь, вместо того, чтобы взмыть над землей.

Женщины — птицы! Все до единой!

Пока их окрыляет любовь!

Лидолия Константиновна Никитина

В том доме

Гремит под окнами трамвай… На дворе звенят радостные детские голоса…

Из соседнего подъезда сквозь бетонную стену в квартиру просачивается бравурная опереточная мелодия…

Но тихо. Очень тихо в доме, где живут люди, ставшие друг для друга давно чужими.

Вещи, заполонившие комнаты, забыв о своем предназначении, громоздятся вдоль стен, не создавая уюта.

Пусто. Очень пусто супругам в своем доме…

Бессмысленные ссоры, взаимные обиды и нескончаемые упреки уничтожили все тепло в их, некогда жарко горящем семейном очаге.

Холодно. Очень холодно многие годы в том доме…

Лидолия Константиновна Никитина

В разных вагонах

Как-то из-за пустяка мы с тобой поссорились и поехали домой в разных вагонах одной электрички.

Я смотрю сквозь оконное стекло и вижу, как ты кому-то улыбаешься, разговаривая. Но о чем ваша беседа – знать не могу.

ВЕДЬ МЫ В РАЗНЫХ ВАГОНАХ.

Мне одиноко среди незнакомых людей. Я хочу позвать тебя, но не смею. Ты все равно меня не услышишь.

ВЕДЬ МЫ В РАЗНЫХ ВАГОНАХ.

Еду и думаю: долго не выдержу этой муки. И где-то на чужой остановке выйду из электрички. Ты и не заметишь.

ВЕДЬ МЫ В РАЗНЫХ ВАГОНАХ.

… Потом мы помирись, но мне до сих пор кажется, что мы едем – В РАЗНЫХ ВАГОНАХ.

Женские журналы 1980-х годов

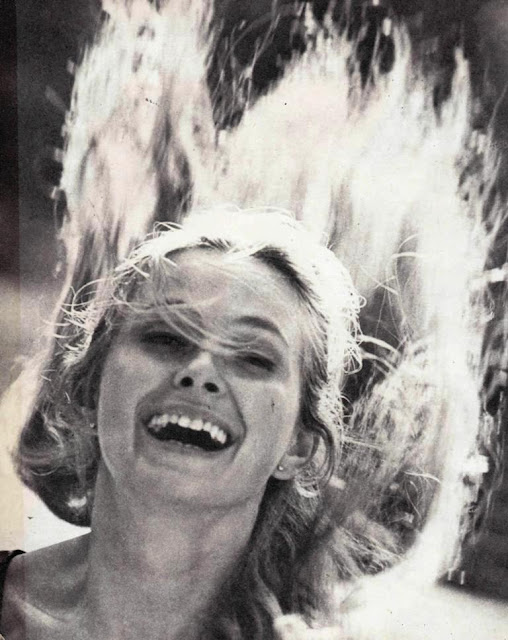

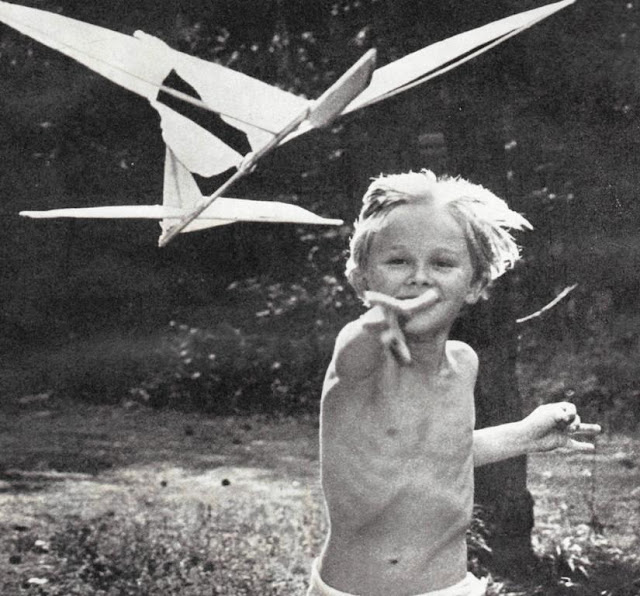

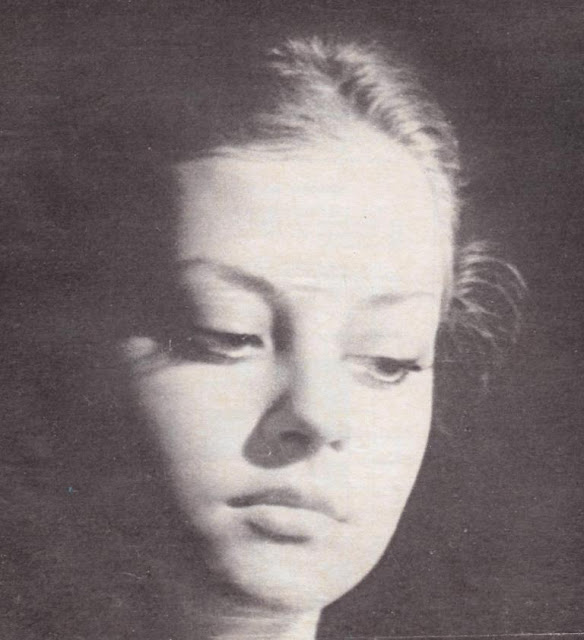

Автор блога приносит извинение за плохое качество картинок, отсканированные из очень старых журналов. Но эти картинки наполнены светом, добром и любовью, что решилась выложить их в таком виде. Буду благодарна тому, кто сможет отредактировать эти картинки.

Источник