- Ни одного не осталось!

- Другие статьи по теме:

- В БЕЛАРУСИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КНИГА УЗНИКА ОСВЕНЦИМА

- «Детская кровь для Вермахта». Фильм с участием Н.А.Махутова

- 13 Ноября — Всемирный день доброты!

- Бурятия подписала соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Великая Северная экспедиция»

- Кому это выгодно?

- Международный антифашистский форум– 2020

- Конкурс презентаций , посвящённых Победе в Великой Отечественной войне

- «Казалось, Москва вот-вот падёт»

- Новое наступление вермахта по всему фронту

- «Тайфун»

- Прорыв советской обороны

- Брянский котёл

- Вяземский котёл

- Продолжение битвы

Ни одного не осталось!

Печаль села Шимки

В 1941 году из нашего села ушли на фронт 432 человек, а 227 из них навечно остались лежать в чужой земле. Но память о них жива. Их имена высечены на гранитной плите на памятнике в тополиной аллее возле школы. Ветераны, вернувшиеся в родное село, с болью вспоминали свой фронтовой путь, погибших товарищей, разоренные врагом земли. Но и они стремились к мирной жизни. И после войны работали, не покладая рук: пахали, сеяли и убирали хлеб, трудились на ферме. Но время неумолимо бежит вперед. И вот, через 70 лет после окончания войны в нашем селе не осталось в живых ни одного ветерана — участника войны. А память о них осталась, остались их воспоминания, осталось их потомство.

Наше маленькое село Шимки находится в Республике Бурятия, в Тункинском районе. До него не докатились бои, не проходила линия фронта, не ощутили на себе жители всех страданий оккупации. Но что такое война, знали все. Когда мужчины ушли на фронт, их заменили женщины, дети, старики. Все четыре года — это напряженный труд выживания. Но они выстояли, дождались светлых дней Победы.

Кто же в настоящее время может нам рассказать о том, какой она была, та война? Семьдесят лет – это большой срок. Нет в живых ветеранов, их жен. Но живут среди нас те, кто во время войны сами были детьми. Дети войны – это особое поколение. Мне хочется напомнить о них – переживших все ужасы войны, не знавших детства.

Александр Семенович Зверев, 1937 г.р.: «Когда началась война, мне было 4 года, нас у матери было четверо детей, отец ушел на фронт. В 1941-м умерла сестра, и осталось трое братьев. Жили мы очень плохо, голодали, есть было нечего, одевать так: одни валенки на всю семью и одна шапка. Хотя жили возле школы и школа в годы войны работала, не учились. Всю зиму сидели дома, валенки надевали по очереди, а когда наступала весна, выходили на завалинку греться. В школу я начал ходить в последний год войны, из дома брали две печеных картофелины, клали в тряпичную сумку и шли в школу. Все шили из мешковины: юбки, штаны, сумки. Не было соли, спичек, но приноровились обходиться без них. Печку закрывали с угольями, чтобы утром разгрести и затопить. В Шимках были две конюшни РККА, готовили лошадей для Красной Армии на фронт, и мы, мальчишки, часто бегали смотреть за ними, кормили их, ухаживали. В одной конюшне было примерно 200 лошадей.

Отец вернулся с фронта в 1946 г. с боевыми наградами, дошел до Кенигсберга, затем его часть перебросили на Восток и воевал еще с японцами. После его прихода нам, детям, стало лучше».

Зурбаева Ханда Базаровна, 1937 г.р.: «Родилась в с. Елоты в многодетной семье. Отец конюх. С 9 лет начала помогать отцу, учиться пошла в 10 лет, школа находилась далеко, в Илтыкшине, жила у знакомых, доучилась до 5 класса. С 15 лет начала работать на конюшне вместо отца. Одна. Возила дрова из леса, пилила, раскалывала вместе с братьями, также возили комбикорм из Енгорги. После войны работала дояркой на Шартайской МТФ».

Шелехова Антонида Нефедовна, 1935 г.р.: «Родилась в с.Шимки. Когда началась война, мне было 6 лет. Через год пошла в школу, печное отопление, зимой в школе было холодно. Мальчика 14 лет, семиклассника Зверева Михаила поставили завхозом, т.к. больше не было мужчин, он заведовал всем хозяйством школы: дрова из лесу привезти, застеклить окна, купить инвентарь… И он справлялся. На полях на колесных тракторах женщины пахали: Зинаида Гавриловна Шубина, Василиса Демидовна Томилова и др. Председателем колхоза была тоже молодая девушка — Ляхова Надежда».

Сушкеева Валентина Самбуевна, 1938 г.р.: «Мне 4 года, живём в Елотах, бедствуем, как все. За все годы войны не наедались досыта хлеба, сахара. Обуви не было, мама шила детям самодельную обувь из кожи, которая промокала и разваливалась. Отца репрессировали как ламу в 1939 г., затем отправили на Северный фронт, он там погиб. Училась в школе, была способной, старательной ученицей, закончила 8 классов Кыренской школы. Проработала всю жизнь дояркой на Шартайской МТФ, была передовиком, победителем соцсоревнования, имею орден «Знак Почета», медаль материнства 3 степени. Родила и воспитала 8 детей, среди которых есть учителя, один замдиректора Национального парка «Тункинский», инженеры».

Натоко Елена Александровна родилась в 1937 году в с. Шимки в многодетной семье потомственного казака Пермякова Александра Александровича, безграмотная: «С началом войны отец ушел на фронт, мне 4 года, мать на колхозных полях, я нянчилась с младшими братьями и сестренками, поэтому учиться в школе не пришлось. Всю жизнь работала дояркой и телятницей».

Ангархаева Долгор Санжеевна, 1927 г.р, родилась в Могой – Горхоне в семье охотника Будаева Санжи Данзановича: «В семье трое детей. Мне было 13 лет, когда началась война. С началом войны вынуждена была бросить учебу, пойти работать, помогать матери на сеноуборке, зимой в заготовке дров, пахать, сеять, убирать урожай. Старшие братья ушли на фронт, воевали. Девочкой – подростком я трудилась в колхозе имени К. Маркса, имею удостоверение «Ветеран труда. Родила и воспитала восьмерых детей».

Гулькова Полина Михайловна, 1926 г.р.: В 1943 году работала в колхозе «Гигант». Очень страшно, когда приходили похоронки с фронта. Плохая весть мгновенно разносилась по всему селу. В селе остались в основном женщины и дети. Работали с раннего утра до позднего вечера. Мы вязали носки, шили кисеты под махорку, вкладывали записки: «Бейте фашистских гадов». Зимой готовили лес, пилили дрова вручную. Собирали деньги на самолет и танковую колонну. Победу встретила в Жемчуге, все плакали от радости».

Шаргакшанова Сырен – Дулма Бальжировна, 1932 г.р.: «Отец уже престарелый, поэтому его не забрали на войну. Была самой старшей в семье. Пахала на быках, доила коров, трелевала лес. Иногда ребятишки раскапывали норы сусликов, доставали оттуда зерна, которое они запасали на зиму, тем и кормились. Из 10 детей в семье в тяжелые военные годы осталось только двое, остальные умерли от голода. В 80-е годы стала передовой дояркой. Родила и воспитала 8-х детей».

Доржиев Даша-Сырен Лопсонович, 1932 г.р.: «Отца забрали на фронт в 1942 году, вернулся раненый в 1944 году. Я начал работать с одиннадцати лет. В 1943 году возил грузы в Оку на лошадях: бензин, солярку, муку, на дорогу уходило трое суток. О победе над Германией узнал от фронтовика, вернувшегося с войны».

Котовщикова Елизавета Григорьевна родилась в 1930 году: «Отец был потомственным казаком, работал в колхозе. В семье было 5 детей, двое братьев воевали, погибли. До войны закончила пять классов. Дальше учиться не пришлось. С 12 лет всю жизнь проработала в родном колхозе. Трудовой стаж составляет 43 года, из них работала дояркой и на лесозаготовках в Тарбагатае (3 зимы), поваром в тракторной бригаде (много лет).

Записали

Бэлигма ЗУРБАЕВА

Галина АЮШЕЕВА

Шимки

Тункинский район

Другие статьи по теме:

В БЕЛАРУСИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КНИГА УЗНИКА ОСВЕНЦИМА

Уважаемый мой далекий друг! В книге: «Великая Отечественная война глазами малолетних узников фашизма», автор старается донести, собранный по крупицам материал, мысль о том, что преступление фашистских главарей, осужденных в Нюрнберге, является преступлением против человечества. Научно – популярное издание посвящается юбилеям: 75 — летию Великой Победы и 75 — летию освобождения концентрационного лагеря Освенцим…

«Детская кровь для Вермахта». Фильм с участием Н.А.Махутова

13 Ноября — Всемирный день доброты!

В День доброты Волонтерская Рота запустила акцию помощи бездомным животным в приютах В День доброты, 13-го ноября, Всероссийское добровольческое движение «Волонтерская Рота» объявляет всероссийский сбор гуманитарной помощи для четвероногих друзей, находящихся в приютах. Сегодня в Москве уже было передано более 30 кг зоотоваров приюту «Муркоша». Об этом заявил лидер движения Антон Демидов. «Мы открываем сбор…

Бурятия подписала соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Великая Северная экспедиция»

Бурятия подписала соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Великая Северная экспедиция» Издатель и путешественник Ильдар Маматов из Перми продолжает развивать самый протяженный турмаршрут в мире. Он связан с именем Витуса Беринга и повторяет путь легендарных Камчатских экспедиций 18 века. В феврале 2021 года было подписано Соглашение об информационном сотрудничестве между Туристским информационным центром «Байкал» и ООО…

Кому это выгодно?

Вот такой вопрос задаю себе. когда задумываюсь, — «а почему такое отношение к нам, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей со стороны чиновников, государства»?

Международный антифашистский форум– 2020

Посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году памяти и славы, Международному дню памяти жертв фашизма. Форум включен в «План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы».

Конкурс презентаций , посвящённых Победе в Великой Отечественной войне

Участвуй в конкурсе! Сделай презентацию, расскажи в ней, что ты знаешь о подвигах нашего народа в Великой Отечественной войне

Источник

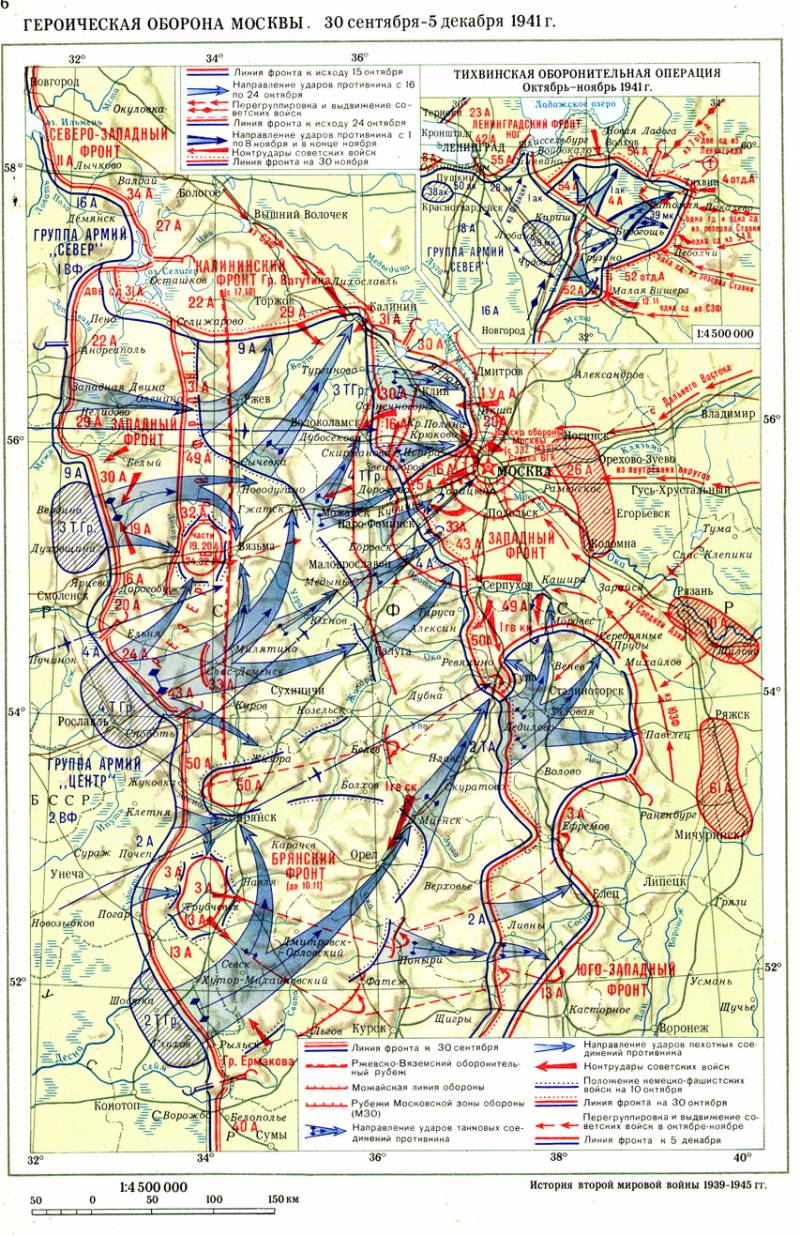

«Казалось, Москва вот-вот падёт»

«Тайфун» – назвали немцы план своего наступления. Тайфун – это сильный ветер, разрушительный ураган. Гитлеровцы собирались стремительно обойти Москву с севера и юга, создать огромные «клещи» и раздавить советскую столицу. Тем самым создать условия для полной победы в войне.

Новое наступление вермахта по всему фронту

После сражения за Киев (Как немцы брали Киев), германская Ставка должна была определить, хватит ли сил и времени, чтобы победить Советскую Россию в ходе кампании 1941 года, тем самым продолжая план «Барбаросса».

Если не удастся сокрушить военную мощь русских до наступления зимы, то война будет затяжной, что может обернуться большими неприятностями. Все планы Берлина, которые намечались после победы над Россией, придётся отложить на неопределённое время. Основные силы вермахта будут скованы на русском рубеже по меньшей мере ещё на год, и на горизонте возникнет угроза войны на нескольких фронтах и направлениях. Как раз то, чего думали избежать в Берлине, когда начинали войну с СССР.

Поэтому германское верховное командование решилось пойти на максимальные усилия, чтобы разбить главные силы врага уже в 1941 году и взять Москву. Лишая русских столицы, главного центра промышленности и узла коммуникаций в европейской части страны. Также падение Москвы должно было надломить моральный дух неприятеля, усилить процессы распада и разложения.

Немецкая армия осенью 1941 года, несмотря на серьёзные потери и яростное сопротивление русских, сохраняла стратегическую инициативу и была способна продолжать наступление.

Немцы ещё верили в своё превосходство и непобедимость. Но всё ещё нельзя было определить, когда у русских кончатся силы и резервы. Все прежние расчёты оказались ошибочными.

Советский колосс якобы на глиняных ногах оказался стальным и отчаянно сражался, бросая в битву всё новые дивизии. Правда, последние дивизии, вступившие в бой, казались хуже подготовленными и недостаточно оснащёнными. Поэтому у гитлеровцев имелась надежда, что это последние резервы Москвы, и критический момент, когда русские сломаются, близок. Нужно только сильнее надавить, и последнее сопротивление противника будет сломлено.

В результате нацистское руководство решило продолжить наступление и добиться решающего исхода.

6 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву № 35. Москва снова стала главной целью наступления. Группу армий «Центр» на московском направлении значительно усиливают. Группа армий «Север» возвращала на центральное направление 3-ю танковую группу Гота, передавала свою 4-ю танковую группу Гёпнера и большое количество САУ и артиллерии. Группа армий «Юг» возвращала группе «Центр» 2-ю полевую армию Вейхса и 2-ю танковую группу Гудериана. Также южное крыло группы армий «Центр» усиливалось несколькими армейскими корпусами группы «Юг».

Правда, это ослабляло стратегические группировки гитлеровцев на севере и юге, где они должны были взять Ленинград, Донбасс, Крым и Кавказ. Имеющимися силами немцы на севере не смогли взять Ленинград. На юге гитлеровцы сумели занять Крым, но 11-я армия завязла под Севастополем. Также немцы не сумели форсировать Дон и, ведя тяжелые бои до полного истощения сил, потерпели поражение. Русские перешли в сильное контрнаступление, гитлеровцы отступили за Северный Донец, оставили Ростов-на-Дону и отошли за Миус.

«Тайфун»

План наступления на Москву имел кодовое название «Тайфун».

Он предусматривал нанесение трёх мощных ударов из районов Духовщины, Рославля и Шостки с целью расчленения противостоящих войск Западного, Резервного и Брянского фронтов (командующие И. С. Конев, С. М. Будённый и А. И. Ерёменко), окружения и уничтожения их главных сил. Затем предстояло взять Москву. Подвижные соединения должны были охватить советскую столицу с севера и юга.

16 сентября 1941 года главнокомандующий группой армий «Центр» фельдмаршал Бок приказал приступить к подготовке Московской операции.

4-я и 9-я армии, 4-я и 3-я танковая группы осуществляли прорыв обороны противника в направлении Рославль – Москва. 2-я армия наступала на Сухиничи, Брянск. 2-я танковая группа нацеливалась на Брянск и Орёл.

Группа армий «Центр» к концу сентября 1941 года насчитывала свыше 1 млн солдат и офицеров, 1 700 танков и САУ, 14 тыс. орудий и минометов, 950 самолетов. Здесь сосредоточили 77 дивизий, включая 18 танковых и моторизованных. Это было 40 % всей пехоты и 64 % танковых и моторизованных сил вермахта на русском фронте.

Советское верховное командования также хорошо подготовилось к битве за Москву.

На этом направлении было сосредоточено 40 % всех сил Красной армии. Западный фронт Конева (6 усиленных армий) держал оборону в полосе от озера Селигер до Ельни. Главные силы Резервного фронта Будённого (31-я, 32-я, 33-я и 49-я армии) занимали оборону позади Западного фронта на линии Осташков – Селижарово – Оленино – Спас-Деменск-Киров. 24-я и 43-я армии этого фронта располагались рядом с ЗФ в полосе от Ельни до Фроловки. Брянский фронт в составе трёх армий (50-я, 3-я и 13-я) держал оборону по восточному берегу р. Десны от Фроловки до Путивля.

В составе трёх фронтов было 800 тыс. человек, около 800 танков, около 7 тыс. орудий и минометов, свыше 500 самолетов. Москву отдельно защищала истребительная авиация Московской зоны ПВО – уже в июле она насчитывала более 600 самолетов.

В Москве было создано 12 дивизий народного ополчения, которые заняли оборону на Ржевско-Вяземском направлении. В июле – сентябре 1941 года были проведены масштабные работы по созданию Ржевско-Вяземской и Можайской линий обороны глубиной до 250 км. Работы велись военными, строителями и жителями Москвы, Московской, Смоленской, Тульской и Калининской областей. Ежедневно работали сотни тысяч человек. Однако, в связи с огромным масштабом работ, строительство затянулось и было выполнено на 40–60 %.

Прорыв советской обороны

Когда на севере и юге дела обстояли ещё хорошо, немцы перешли в наступление на московском направлении.

К началу октября 1941 года 9-я, 4-я и 2-я полевые армии и 3 танковые группы были готовы к наступлению. Танковые дивизии пополнили, материальную часть отремонтировали. Пехотные дивизии численный состав полностью восстановить не успели, но артиллерии был полный комплект. Сильная тяжелая артиллерия и многочисленные самоходки обеспечивали пехоте ударную мощь.

В ночь на 2 октября 1941 года войскам немецкого Восточного фронта зачитали приказ фюрера:

В речи по радио от 3 октября Гитлер сообщил, что 48 часов назад на Восточном фронте начались новые операции гигантских масштабов.

На дальних подступах к Москве завязались ожесточённые бои.

Немцы сразу добились крупных успехов. 2-я танковая группа начала наступление 30 сентября 1941 года на брянско-орловском направлении, на северо-восток. Она должна была при сильной поддержке люфтваффе как можно быстрее прорваться к Орлу. Уже 1 октября танки Гудериана прорвали оборону 13-й армии Брянского фронта, взяли Севск и Фатеж. 3-го пал Орёл. Левое крыло 2-й танковой группы поворачивает на Брянск, выходят в тыл русским войскам, которые оборонялись перед немецкой 2-й полевой армией Вейхса.

2 октября 1941 года другие армии группы армий «Центр» при поддержке 4-го и 2-го воздушных флотов начали наступление. 2-я и 4-я армии при поддержке 4-й танковой группы прорвали советскую оборону в районе Рославля. Гитлеровцы положили начало окружению двух больших советских группировок: на юге – в районе Брянска и на севере – в районе Вязьмы.

Брянский котёл

Русские войска, оборонявшиеся в районе Брянска, с запада были атакованы 2-й армией, а с востока зашли танки Гудериана.

6 октября немцы заняли Карачев и Брянск. Войска Брянского фронта были расчленены, части трёх армий (50-я, 3-я и 13-я попали в окружение). Было образовано два котла: севернее (50-я армия) и южнее (3-я и 13-я армии) Брянска. Отход армий Брянского фронта начался 8 октября. Управление войсками фронта было нарушено, комфронта Ерёменко 13-го был ранен. Армии вели бои по прорыву кольца окружения и выхода к своим до 23 октября.

50-я армия Петрова совершала прорыв на восток. Командарм 10-го был тяжело ранен и умер. Из окружения 20 октября в район Белева вырвались около 6,7 тыс. человек и штаб армии. Армию пришлось формировать заново. 3-я армия Крейзера отходила на юго-восток и 23-го вышла в районе Понырей. Шли через болота, танки и транспорт пришлось уничтожить. 13-я армия Городнянского, после того как горючее кончилось, бросила всю тяжелую технику и имущество и прорывалась в районе Фатежа. Войска фронта и авиация поддержали прорыв. 18 октября остатки армии вышли к своим. Войска 13-й армии потеряли до 50 % личного состава и почти всю матчасть.

В итоге из окружения вышли управления трёх армий, остатки 18 дивизий, потеряв практически всё тяжелое вооружение и технику. Потери 50-й армии были самыми тяжелыми: из котла вышло не более 10 % личного состава. Однако резервов на этом направлении практически не было, поэтому, пополнив армии, чем смогли, их тут же бросили в бой. Упорное сопротивление армий Брянского фронта на брянско-орловском направлении сорвало темпы наступления и сковало большие силы противника на 17 суток. Это позволило нашим войскам подготовить оборону в районе Тулы и Можайской линии.

В результате гитлеровцы не смогли совершить глубокий охват Москвы с юга.

Вяземский котёл

Схожая ситуация сложилась и на северном фланге немецкого наступления.

4-я танковая группа и 4-я армия после прорыва в районе Рославля повернули на север. 9-я армия, сковывая противника с фронта, окружала его с севера, а 3-я танковая группа повернула на юг и ударила в тыл. 7 октября немцы силами 56-го моторизованного корпуса 3-й танковой группы с севера, 46-го и 40-го моторизованных корпусов 4-й танковой группы с юга и востока прорвались к Вязьме, встретились восточнее города и окружили значительные силы из состава советских 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий и группы Болдина. Был образован Вяземский котёл.

Советское командование начало отвод войск 5–6 октября. Однако отступление проходило в условиях частичной потери управления и ожесточенных боев, поэтому вывести войска не успели.

В окружении оказались управления 4-х армий, 37 дивизий, 9 танковых бригад и других частей. Часть окруженной группировки возглавил командующий 19-й армии генерал Михаил Лукин. При выходе из окружения он был тяжело ранен и попал в плен. Лукина до конца войны держали в концлагерях и пытались «обработать», завербовать, но он держался достойно, не поддался. Окруженные советские войска дрались до 13–14 октября, сковав до 28 дивизий противника. Часть войск смогла прорваться к своим, с боями вышли на Можайскую оборонительную линию. Вышли остатки 16 дивизий, численность от 500 до 2 000 бойцов. Из остальных дивизий вырвались из котла небольшие группы и отдельные бойцы.

В итоге Красная армия понесла тяжелые потери: по немецким данным, только пленными в двух котлах под Брянском и Вязьмой было взято более 660 тыс. человек. Погиб командующий 24-й армии Константин Ракутин (бывший пограничник, пал в бою), в плен попал командующий 32-й армией Сергей Вишневский, командующий 20-й армией Филипп Ершаков (погиб в концлагере).

Однако героическое сопротивление окруженных советских войск позволило Ставке восстановить фронт на московском направлении.

Это был огромный успех немецкой армии. Нацистская пропаганда торжествовала.

9 октября 1941 года начальник имперского управления информацией заявил, что

В газете «Фелькишер беобахтер» (Völkischer Beobachter, «Народный обозреватель», рупор НСДАП) 13 октября сообщалось:

Также победно были настроены и немецкие генералы.

Генерал Блюментрит, начальник штаба 4-й армии, писал:

Продолжение битвы

14 октября немецкое командование издало приказ о продолжении Московской операции.

В нём отмечалось, что противник разбит, остатки русских отступают. 4-я армия и 4-я танковая группа должна была нанести удар прямо на Москву, окружая её с запада, юга и севера. 2-й танковой армии Гудериана (2-я танковая группа преобразована в армию 5 октября) предписывалось охватить русскую столицу с юго-востока, а затем и с востока. 2-й армии приказали наступать на Елец и Богородицк, прикрыв южный фланг армии Гудериана. 9-я армия Штрауса и 3-я танковая группа Гота атаковали в обход Москвы с севера.

Гитлеровцы стремились завершить операцию ещё в октябре, сломить последнее сопротивление русских.

Таким образом, группа армий «Центр» прорвала фронт, окружила и разгромила армии Брянского, Западного и Резервного фронтов. Немцы, используя широкие бреши в советской обороне, быстро продвигались вперёд и к середине октября достигли рубежа Мценска, Калуги, Бородино и Калинина, то есть прошли две трети пути до Москвы.

Москве угрожала смертельная опасность.

Однако битва за Москву только началась. Чрезвычайными усилиями советская Ставка восстанавливала оборону на подступах к Москве. Чем ближе к советской столице, тем упорнее и сильнее становилось сопротивление русских.

Так, 1-й гвардейский стрелковый корпус Лелюшенко из района Мценска ударил по группе Гудериана. В районе Мценск – Орёл девять дней шло яростное сражение. Немецкие танки задержали на Орловщине и не дали прорваться к столице по кратчайшим направлениям: Орёл – Тула – Москва и Брянск – Москва.

Когда рухнула оборона Западного и Резервного фронтов, путь на Москву для врага был открыт, и Ставка начинает переброску дивизий из стратегического резерва и соседних фронтов. До подхода резерва проводилась экстренная мобилизация всех возможных сил, которые могли прикрыть Москву и выиграть время ценой своей гибели. Для этого привлекались стоявшие в Москве и Подмосковье дивизии и части НКВД, гарнизоны, истребительные батальоны, училища, институты и академии.

К примеру, по боевой тревоге подняли пехотное и артиллерийское училища Подольска, московские имени Ленина Военно-политическую академию и Военно-политическое училище, которые получили приказ занять оборону под Малоярославцем и Можайском. Сводный полк военного училища имени Верховного совета РСФСР, поднятый в лагерях под Солнечногорском (1 тыс. курсантов и 4 орудия), пошёл в Волоколамский укрепрайон.

10 октября Западный и Резервный фронты были объединены в один Западный фронт под началом Жукова. Он начал создавать новый оборонительный фронт на рубеже Волоколамск – Можайск – Малоярославец – Калуга.

Из стратегического резерва и соседних фронтов на это направление перебрасывают 11 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад и другие части. Также были использованы остатки дивизий, которые вырвались из котлов. Ими прикрываются главные направления. Одновременно формируются новые армии: 5-я армия Лелюшенко (на можайском направлении), 43-я армия Акимова (малоярославецкое направление), 49-я армия Захаркина (калужское направление), 16-я армия Рокоссовского (волоколамское направление).

Уже 13 октября начались жестокие бои на всех основных направлениях. Фронт был в целом восстановлен.

Источник