Почему реки не пересыхают зимой, и как работают ГЭС, когда вода покрыта льдом

Крупные реки нашей планеты, протекающие в северных широтах, покрываются льдом с наступлением зимы. Но даже в это время вода подо льдом продолжает течь. Однако в лютые морозы не тает снег и не идут дожди, которые отвечают за поступление влаги в теплый период. Так откуда же в реке берется вода?

Зачастую реки имеют несколько источников питания. Водные артерии, протянувшиеся в зоне умеренного климата, пополняют запасы воды за счет талых ледниковых вод и снега. По этой причине максимальный уровень воды в таких реках наблюдается весной и в начале лета. Затем снеговое питание дополняется дождевым. Реки берут влагу из грунтовых вод, куда она попадает во время летних дождей. Капли дождя, проникая в грунт, просачиваются в нижние горизонты и стекают вниз, пока не достигнут водоупорного слоя, а затем вода ищет выход на поверхность. Так образуются родники, которые питают ручьи и небольшие речки, несущие свои воды к более крупным рекам.

Но с наступлением глубокой осени питание рек начинает иссякать. Ледники и снега уже не тают, а дожди сменяются снегом. И в этот период уровень воды в реках, в том числе и очень крупных, таких как Обь или Енисей, начинает падать. Это заметно невооруженным глазом, когда даже крупные реки мелеют.

Тем не менее они продолжают течь. Это происходит за счет тех запасов влаги, которые накопились в грунте за лето. Вода из верхних горизонтов постепенно просачивается вниз, и некоторое количество воды поступает во время таяния при зимних оттепелях. Гидростанции, расположенные на крупных реках, в этот период значительно сокращают выработку электроэнергии в ожидании весеннего паводка.

Что касается небольших рек, то они зимой могут исчезнуть полностью, поскольку не имеют достаточной площади для питания и во время продолжительного периода отрицательных температур промерзают до дна. ГЭС, расположенные в горах на небольших речках, часто не работают зимой, так как воды для работы турбин недостаточно. Станциям, находящимся на крупных реках, таким, например, как Саяно-Шушенская ГЭС, в этом плане повезло больше, хотя и там наступают нелегкие времена. Сотрудникам приходится регулировать сброс в ручном режиме, чтобы растянуть имеющееся количество воды до весны. Эта ювелирная работа требует высокого профессионализма, ведь от функционирования станции и наличия энергии зависит благополучие потребителей и работа предприятий.

Источник

180 кубометров в секунду! Зачем на гидроэлектростанциях сбрасывают воду «вхолостую»?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В Кольском крае больше 110 тысяч озёр и 18 с лишним тысяч рек. Это больше, чем во всех остальных регионах России. Не удивительно, что и гидроэлектростанций у нас тоже много. Чтобы получить электричество, человеку, порой, приходится спорить с природой, менять русла рек, строить плотины. Но овладеть искусством управления водой в совершенстве, наверное, не возможно. Кому хорошо, а кто страдает от холостых водосбросов…

Водосброс – зрелище мощное. Каждый год на заполярных гидроэлектростанциях открывают затворы, чтобы спустить лишнюю воду. Лишней она становится тогда, когда уровень воды начинает превышать допустимые отметки. Происходит это, как правило, после таяния снегов или во время обильных дождей.

ГЭС Нива-2 – старейшая в Мурманской области. Вода на водосброс поступает с Пинозеро, которое, в свою очередь, берёт её из Имандры. А полноводность Имандры – самого большого озера на Кольском полуострове, зависит от Хибин – когда в горах растает снег и сколько его будет. Этой зимой осадков было много, таял снег долго и поэтому водосбросы на Нивских ГЭС открыли только на прошлой неделе.

Олег Тяпинов, заместитель главного инженера филиала Кольский ТГК-1: «Вот такая поздняя весна, размазанная по времени, привела к тому, что Хибины стали таять гораздо позже, и уровень Имандры поднялся очень быстро. В этих условиях мы должны были открыть водосбросы на всех нивских станциях, на ГЭС-1,2,3, для того, чтобы обеспечить сохранность наших гидротехнических сооружений».

А вот многие кандалакшские дачники понадеялись, что водосброса в этом году уже не будет. Для них это почти катастрофа. Нива из мелкой речушки превращается в огромную протоку и смывает небольшой мостик, по которому ходят люди и ездят машины.

Это кратчайший путь для кандалакшан к дачным участкам. Но каждое лето люди сталкиваются с одной и той же проблемой – дорогу перемывает. Как говорят жители – год на год не приходится. Иногда водосброс длится неделю, две, иногда и целый месяц. В этом году воды особенно много, дорогу ни вброд не перейти, ни на хорошем внедорожнике не переехать.

Хороший внедорожник всё же пригодится – если очень нужно добраться к дачам, сделать это можно объездными путями – 12 километров разбитой грунтовки. Пётр Панов приобрёл домик по ту сторону берега в этом году. Сейчас в процессе ремонта, перевозил стройматериалы в прицепе, и оставил его на даче. Хотел забрать, да не успел – объявление о водосбросе пропустил, так что прицеп на даче остался надолго.

Пётр Панов, житель Кандалакши: «Есть ещё через этот… через центр. Там тоже есть дорога, но там плохая дорога. Я на своей машине не проеду».

Когда водосброс не очень большой, можно и вброд реку перейти, делится воспоминаниями кандалакшанка Евгения Соловьёва. В этом городе она прожила всю жизнь и к подобным ситуациям привыкла.

Евгения Соловьёва, жительница Кандалакши: «Раньше, особенно, мы ходили, молодые. По колено. Ещё и здесь дети на плечах».

А ещё до строительства ГЭС река была полноводной всё время. И кандалакшанам это было только в радость.

Евгения Соловьёва, жительница Кандалакши: «У меня муж здесь ходил и рыбу ловил. И вот поймает такую сёмжину, и вот идёт – на плече голова и хвост по земле вот так тащится».

Рыбные времена далеко в прошлом, Нива ГЭС-3 работает с декабря 49-го года. За это время жители протоптали дорожку, соорудили мост и ходят по нему не только к дачам, но и на родник за водой.

Раиса Киселёва, жительница Кандалакши: «Хотели 10 литров. Две канистры по 5 литров. Ей 5, мне 5. Теперь на родник мы не ходим по воду. Люди не ходят на дачу».

Руководство ТГК в курсе ситуации, этот мост – не единственная жертва большой воды. Люди делают в нижней части рек огороды, ставят хозяйственные постройки. По закону, всё должно быть согласовано с владельцами гидротехнических сооружений, но по факту – многие закон игнорируют, а потом причитают.

Олег Тяпинов, заместитель главного инженера филиала Кольский ТГК-1: «Что касается нивских территорий – большинство построек не согласованы. Это,так называемый, самострой. Поэтому люди строят на свой страх и риск, и когда открываются холостые водосбросы, мы заранее предупреждаем и органы власти, и муниципалитеты, водников, рыбников и так далее, заранее, за определённый срок, от 3-х до 5-ти дней».

Приводить в порядок объездную дорогу к дачам администрация Кандалакши не торопится. Вот и приходится людям либо гробить машины, либо наматывать километры пешком, либо вовсе отказываться от поездки на дачу. А пока огородники сетуют на несправедливость, каякеры готовят свои плавсредства. Водосброс для них – повод устроить соревнования, ведь бурлящая речка с большими перепадами, валами и бочками – отличная трасса, Ниву в этот период спортсмены считают одной из лучших водных трасс. Так что мощная стихия к людям вполне благосклонна. Главное – относиться к природным капризам с пониманием.

Источник

Что такое паводок, и как в это время работает ГЭС

Сотни комментариев в соцсетях, весёлые фотографии байдарочников на набережной и холмы намытого мусора, с которым ещё долго квитались работники «Управления городского хозяйства» — так в этом году выглядел неожиданно сильный паводок. Откуда взялась эта вода? Кто решает, когда реке придётся выйти из берегов, а когда нет? И как работает в этот период Рыбинская ГЭС? В сложных вопросах разбирался корреспондент «Черёмухи».

За наступлением паводка на водохранилище следит Станислав Кичапин, начальник участка диагностики гидротехнических сооружений службы мониторинга оборудования. Помимо него, в отдел входят всего три человека. Именно от этой четвёрки зависит, когда «наверху» узнают о паводке. Ответ может быть только один: вовремя.

Станислав Кичапин:

«Моя работа — это организация наблюдений за гидротехническими сооружениями (ГТС). В составе участка диагностики три обходчика гидросооружений. В обычное время они обходят сооружения раз в неделю, выискивают и наблюдают дефекты, измеряют некоторые показатели специальной аппаратурой, приборами и результаты заносят в журнал. Как только уровень воды в водохранилище достигает 101,61 метра, мы переходим к учащённым наблюдениям за ГТС каждый день».

Станислав Кичапин:

«Одна из задач участка — фиксировать уровни верхнего и нижнего бьефов, и передавать в службу, где происходят расчёты количества воды, поступающей в водохранилище. Есть определённая приточность, количество воды свыше этой приточности и есть начало паводка. Это зависит не только от времени года, но и от того, сколько воды пришло».

В этом году было две волны паводка: первая пришла от таяния снега, вторая — от обильных весенних дождей. Теоретически паводок может случиться и осенью, но за последние 15 лет такое произошло лишь однажды.

Станислав работает на Рыбинской ГЭС уже 17 лет. Отношение к паводку всегда было серьёзным, а вот подходы тогда и сейчас сильно отличаются.

Станислав Кичапин:

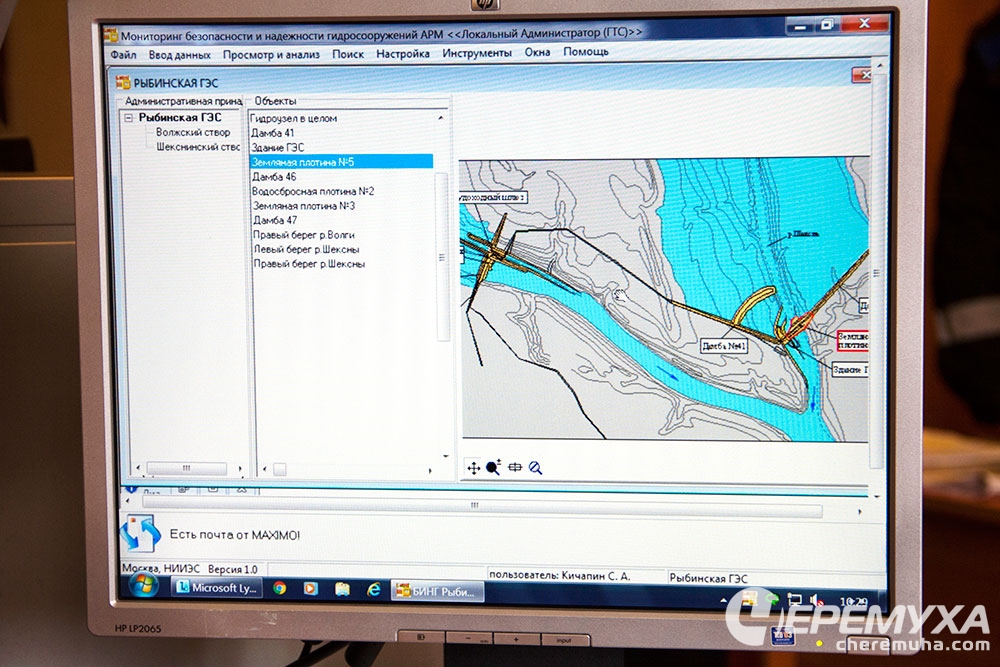

«Когда я пришёл, участка диагностики как такового не было, хотя были рабочие, которые время от времени занимались измерениями на ГТС. В те годы все вычисления проводили на бумаге, вручную рисовали графики. Это отнимало очень много времени. С 2003-го начал работать полноценный участок диагностики, его руководителем стал я. Сейчас мы всё делаем в программе “БИНГ” [Безопасность и надёжность гидросооружений]: работники заводят туда нужные данные с контрольно-измерительных приборов, и программа сама визуализирует информацию, строит графики».

Всего в распоряжении Рыбинской ГЭС больше пятисот приборов: пьезометры, щелемеры, треугольные мерные водосливы, высотные марки и другие. Часть аппаратуры автоматизирована: показатели отправляются сразу в систему без участия человека.

Приборы измеряют уровень воды, давление, осадку сооружений, относительное перемещение секций. Если появляется тревожный показатель, его перепроверяют: приборы тоже иногда ошибаются.

Станислав Кичапин:

«Когда стартует паводок, мы начинаем усиленно наблюдать за отметкой: смотрим за состоянием креплений откосов, берм [берма — горизонтальный участок между двумя откосами]. Мы переходим на ежедневный режим, включая выходные и праздники. Но решение об открытии затвора для сброса воды принимает только Федеральное агентство водных ресурсов с участием заинтересованных федеральных и региональных органов власти. Оно даёт команду гидростанции, и люди здесь приступают к работе. ФАВР опирается на данные, которые собираем мы и не только. Информация от Рыбинской ГЭС – всего лишь капля в море. Потому что водохранилище большое, водомерных постов очень много. Моя задача — не допустить эксплуатацию гидротехнических сооружений в опасных условиях».

Здесь мы подбираемся к важному вопросу: какой может быть «небезопасная эксплуатация», и не она ли привела к выходу Волги из берегов в этом году? Станислав Кичапин говорит: прошедший паводок, оказывается, вполне входил в норму.

Станислав Кичапин:

«Это не самый серьёзный паводок. Он затопил набережную, но сама набережная построена на затопляемом участке. Если посмотреть на биржу [здание рыбинского музея-заповедника], то по стене, выходящей к Волге, видно, на какой уровень она рассчитана. Её построили не просто так. События могли быть ещё более серьёзными: максимальная отметка, которую может достигать вода по нормам — 94 метра, а мы этой весной наблюдали всего 89. То есть, вода могла подняться выше метра на четыре, и даже это не было бы предельно страшным, потому что и подобный сценарий запроектирован. Раз в тысячу лет такое может произойти».

Но зачем сбрасывать сразу столько воды? Может, стоило сливать меньше, но дольше? Специалист качает головой. Такое решение чревато куда более неприятными последствиями: вода в искусственном море поднялась бы до такого уровня, что под неё ушли бы строения на его берегу — немало зданий построены ниже уровня затопляемости.

Станислав Кичапин:

«Мы отслеживаем показания: если они превышены, нужно принимать меры. Наверное, не зря нас называют докторами-терапевтами для ГТС. Мы проводим первичный анализ состояния сооружений. Если видим, что есть непорядок, говорим, что нужны специалисты, которые вынесут сооружению более точный диагноз и назначат лечение».

Поэтому когда датчики показывают начало паводка, доктор выписывает направление в Федеральное агентство водных ресурсов, где замеряют все показатели и в какой-то момент дадут команду: пора сбрасывать.

Но выполняет её уже не Станислав Кичапин, а Сергей Смирнов, инженер группы турбинного гидромеханического оборудования. Под его руководством бригады поднимают и опускают затворы, разделяющие водохранилище и Волгу.

Сергей Смирнов:

«На самом деле, работы по подготовке к паводку начинаются задолго до наступления самого паводка. В ходе плановой подготовки мы проверяем и готовим всё оборудование водосбросной плотины к открытию, чтобы не было внеплановых ситуаций. Мы подготавливаем грузоподъёмные краны на плотине, проводим ревизию всего электрооборудования и вспомогательного механического оборудования затворов — подхватов».

И только после этого плотина готова к пропуску паводка. Специалистам поступает команда с точным временем и количеством затворов, которые нужно открыть. Для этого к ним отправляется бригада из четырёх-шести человек. Её составляют из числа подрядчиков ГЭС, и туда обязательно входят крановщики, слесарь – электрик кранового оборудования и рабочие.

Сергей Смирнов:

«Мы с ними выдвигаемся на плотины и открываем затворы. Это нужно делать на месте, а не нажатием кнопки».

Когда нужное количество воды ушло в Волгу — это тоже рассчитывается по показаниям приборов специальной службой — поступает новая команда, и затвор закрывают. Всё проделывается в обратном порядке: кран — бригада — затвор — проверка агрегатов и электрооборудования.

Как поясняет Станислав Кичапин, паводок — один из самых ответственных периодов работы ГЭС, перед ним и сразу после него идёт напряжённая работа. К нему готовятся ежегодно, и крайне важно, чтобы это оставалось рутиной. Это значит, что всё работает верно. Каждую неделю обходчики снимают десятки показаний, чтобы в программе на компьютере Станислава после нажатия кнопки «Рассчитать» появлялось успокаивающее:

Источник