- Инструкция по подготовке к работе в зимний период и организации снегоборьбы на железных дорогах, в других филиалах и структурных подразделениях , а также его дочерних и зависимых обществах (стр. 2 )

- orgperevozok.ru

- Новое

- Популярное

- 6. Сигнальные указатели и знаки

- VI. Сигнальные указатели и знаки на железнодорожном транспорте

Инструкция по подготовке к работе в зимний период и организации снегоборьбы на железных дорогах, в других филиалах и структурных подразделениях , а также его дочерних и зависимых обществах (стр. 2 )

| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |

1.1.3. Отдел гидрометеорологии каждые три часа при поступлении новой метеорологической информации разрабатывает уточнения к прогнозу погоды и в случае усиления интенсивности опасного явления погоды или его возникновении, если ранее оно не прогнозировалось, разрабатывает оперативный приказ о штормовом предупреждении и установленным порядком направляет его причастным.

1.1.4. При получении информации из отдела гидрометеорологии о штормовом предупреждении, геофизическая станция дирекции инфраструктуры должна проанализировать его с учетом местных условий, известить заместителей начальника дирекции инфраструктуры — начальников отделов инфраструктуры для принятия мер по обеспечению устойчивой работы объектов инфраструктуры, безопасности и бесперебойного движения поездов. В сведении о штормовом предупреждении должны быть сообщены данные об ожидаемом месте и времени возникновения метеорологического явления на отдельном участке железной дороги, его виде с указанием количественной характеристики метеорологического явления (скорость ветра, интенсивность и продолжительность осадков и т. п.).

1.2. Классификация метеорологических явлений и

отдельных участков железных дорог по интенсивности

снегоотложения и участков железнодорожного пути

1.2.1. По сроку наступления зимнего периода железные дороги России делятся на две группы:

первая группа — железные дороги Урала, Сибири, Дальнего Востока и северные участки Октябрьской и Северной железных дорог, где снегопады и метели наблюдаются ранее, чем на остальных отдельных участках сети железных дорог;

вторая группа — все остальные железные дороги ОАО «РЖД».

1.2.2. По степени снегозаносимости железные дороги делятся на 5 групп:

1 — особо сильнозаносимой является Западно-Сибирская железная дорога, на территории которой в течение зимы наблюдаются снегопады и метели с очень сильной интенсивностью;

2 — к сильнозаносимым относятся Свердловская, Южно-Уральская, Куйбышевская, Красноярская, Северная (выше широты ст. Сыктывкар), Октябрьская (выше широты ст. Беломорск) железные дороги, в границах которых наблюдаются снегопады и метели с очень сильной интенсивностью;

3 — к заносимым относятся Восточно-Сибирская, Дальневосточная, Горьковская железные дороги, а также южные участки Северной и Октябрьской железных дорог, на территории которых наблюдаются снегопады и метели с сильной интенсивностью;

4 — к среднезаносимым относятся Юго-Восточная, Приволжская, Московская, Северо-Кавказская и Калининградская железные дороги, на территории которых наблюдаются снегопады с сильной интенсивностью снегоотложения и метели со значительной интенсивностью;

5 — слабозаносимой является Забайкальская железная дорога, в границах которой наблюдаются снегопады и метели с умеренной интенсивностью.

1.2.3. Участки железнодорожного пути (далее — пути) делятся на 3 категории снегозаносимости и должны ограждаться в следующей последовательности:

в первую очередь — заносимые места первой категории — выемки глубиной более 0,4 м и нулевые места, расположенные на косогорах;

во вторую очередь — заносимые места второй категории — выемки глубиной до 0,4 м и нулевые места;

в третью очередь — заносимые места третьей категории — насыпи высотой до 0,7 м в равнинной местности и до 1,0 м на косогорах.

1.3. Защита железнодорожного пути от снежных заносов

1.3.1. Защита пути от снежных заносов на перегонах и станциях железных дорог осуществляется с помощью защитных лесонасаждений, а также за счет устройства постоянных снегозадерживающих заборов и применения переносных снегозадерживающих щитов.

1.3.2. Защиту пути от снежных заносов следует предусматривать вдоль всех снегозаносимых участков перегонов, отдельно для каждой стороны пути, а также вокруг станций и, в ряде случаев, внутри станционных территорий.

1.3.3. Типы и мощности снегозадерживающих устройств при открытой, прилегающей к пути снегосборочной площади, выбираются в соответствии с Указаниями по изысканию и проектированию защитных лесонасаждений вдоль линий железных дорог СССР [63].

На дистанции пути составляется ведомость данных о заносимых местах и их ограждениях.

1.4. Защита железнодорожного пути от снежных лавин

1.4.1. Защита железнодорожного пути и других объектов железнодорожного транспорта от снежных лавин осуществляется в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов и технике безопасности на лавиноопасных участках железнодорожного полотна [37].

1.4.2. Начальник дистанции пути ежегодно, по окончании лавиноопасного периода, на основе изучения опыта противолавинных мероприятий в прошедшие зимы и условий лавинообразования устанавливает необходимость дополнительных мер по предупреждению лавинной опасности, восстановлению и усилению существующих противолавинных защитных средств.

1.5. Защита обустройств инфраструктуры

1.5.1. Защита обустройств инфраструктуры осуществляется от возможного повреждения их в период работы снегоуборочной и снегоочистительной техники по уборке снега с перегонов и станций.

1.5.2. Защите подлежат:

в хозяйстве пути:

мосты и путепроводы с контррельсами (контруголками), железнодорожные переезды, стрелочные переводы, пешеходные настилы, устройства УКСПС и КТСМ, пассажирские платформы и другие негабаритные сооружения. На участках, препятствующих работе снегоуборочной техники, до периода наступления минусовых температур устанавливаются временные сигнальные знаки в соответствии с Инструкцией по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации [44];

в хозяйстве электрификации и электроснабжения:

габариты опор контактной сети, воздушных линий, заземлений опор, приводов разъединителей, постов секционирования, пунктов параллельного соединения, пунктов группировки станций стыкования, искусственных сооружений, путевых дроссель-трансформаторов, находящихся на балансе дистанций электроснабжения, направляющих линий поездной радиосвязи (волноводов) на перегонах и станциях. По результатам проверки готовится план ликвидации негабаритности для обеспечения беспрепятственного пропуска снегоочистителей и снегоуборочных машин;

в хозяйстве автоматики и телемеханики:

установка указателей на напольных устройствах СЦБ для предотвращения их повреждения при работе снегоуборочной техники.

1.6. Выгрузка снега

1.6.1. Места выгрузки снега определяются комиссионно с учетом санитарных и экологических требований и участием представителей дистанции пути, начальников станций, Центра охраны окружающей среды железной дороги.

1.6.2. По результатам работы комиссии должен быть составлен акт с указанием возможных мест выгрузки снега.

1.6.3. Места выгрузки снега должны быть удалены от водных объектов, с целью невозможности попадания неочищенных талых вод

(п. 5.9.9 Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция [8], 4.1.3, 2.1.5 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, санитарные правила и нормы [9]).

1.6.4. Места выгрузки снега должны содержаться в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации.

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

2.1. Общие требования по организации подготовки к работе

в зимних условиях

2.1.1. Организация подготовки

2.1.1.1. Общее руководство подготовкой хозяйств и кадров к работе в зимних условиях и организацией снегоборьбы в границах железных дорог, других филиалов и структурных подразделений , а также его ДЗО (по согласованию) осуществляет оперативный штаб .

Оперативный штаб возглавляет руководитель штаба — первый вице-президент. Руководителя штаба назначает президент . В состав оперативного штаба включаются вице-президенты, руководители подразделений аппарата управления, функциональных филиалов и структурных подразделений , а также его ДЗО и представитель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (по согласованию), участвующих в обеспечении устойчивой работы железнодорожного транспорта в зимний период.

Рабочим органом постоянно действующего оперативного штаба является рабочая Комиссия в составе руководителей подразделений аппарата управления, функциональных филиалов и структурных подразделений , а также его ДЗО (по согласованию). Рабочая Комиссия обеспечивает взаимодействие и слаженность в работе всех подразделений аппарата управления, функциональных филиалов и структурных подразделений , а также его ДЗО (по согласованию), располагающихся в границах железных дорог, непосредственно связанных с подготовкой к работе в зимних условиях и организацией снегоборьбы.

2.1.1.2. В подразделениях аппарата управления, функциональных филиалах и структурных подразделениях , а также его ДЗО (по согласованию) создаются рабочие группы во главе с руководителями подразделений аппарата управления, функциональных филиалов и структурных подразделений , а также его ДЗО (по согласованию) для оказания практической помощи и контроля за ходом подготовки к работе в зимних условиях на сети железных дорог, в структурных подразделениях.

2.1.1.3. На основе анализа прошедшего зимнего периода:

в срок до 15 июня издается распоряжение о работе в зимний период, в котором утверждаются план работы оперативного штаба , планы подготовки снегоуборочной и снегоочистительной техники, производственных и служебно-бытовых зданий и сооружений, объектов стационарной теплоэнергетики, усиления и технического оснащения объектов инфраструктуры для обеспечения устойчивой работы в предстоящий зимний период, устанавливаются задания по созданию нормативных запасов топлива, запасных частей, материалов и оборудования.

2.1.1.4. Оперативный штаб осуществляет контроль за выполнением мероприятий, направленных на подготовку хозяйств к работе в зимний период, заслушивает на заседаниях штаба руководителей подразделений аппарата управления, функциональных филиалов и структурных подразделений , а также его ДЗО (по согласованию) о ходе работ по своевременному выполнению мероприятий.

Источник

orgperevozok.ru

Технология транспортных процессов

Новое

Популярное

6. Сигнальные указатели и знаки

VI. Сигнальные указатели и знаки на железнодорожном транспорте

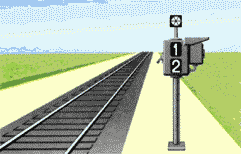

58. В тех случаях, когда необходимо указать железнодорожный путь приема, направление следования поезда или маневрового состава, род тяги и другие особые условия следования поезда, применяются маршрутные световые указатели белого цвета (цифровые, буквенные или положения), помещаемые на мачтах светофоров или на отдельной мачте (рис. 123).

Для указания номера железнодорожного пути, с которого разрешено движение поезду, на групповых выходных и маршрутных светофорах устанавливаются маршрутные световые указатели зеленого цвета (рис. 124).

Эти указатели могут использоваться и для указания номера железнодорожного пути, с которого разрешено движение маневрового состава при наличии на выходном или маршрутном светофоре лунно-белого огня.

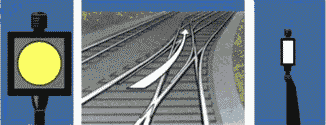

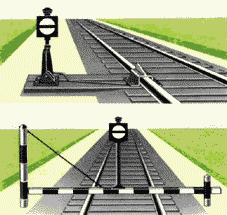

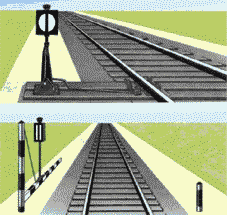

59. Освещаемые стрелочные указатели одиночных стрелок в обе стороны показывают:

1) стрелка установлена по прямому железнодорожному пути — днем белый прямоугольник узкой стороны указателя; ночью — молочно-белый огонь (рис. 125);

2) стрелка установлена на боковой железнодорожный путь — днем широкая сторона указателя; ночью — желтый огонь (рис. 126).

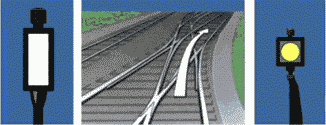

60. Положение перекрестных стрелок обозначается двумя обычными стрелочными указателями, которые показывают, что стрелки установлены:

1) по прямому железнодорожному пути — днем на обоих указателях белые прямоугольники узкой стороны указателей; ночью — молочно-белые огни (рис. 127);

2) с пересечением прямого железнодорожного пути — днем на обоих указателях широкие стороны указателей; ночью — желтые огни (рис. 128);

3) с прямого на боковой железнодорожный путь — днем на ближнем указателе видна широкая сторона указателя; ночью — желтый огонь, а на дальнем — днем виден белый прямоугольник узкой стороны указателя; ночью — молочно-белый огонь (рис. 129);

4) с бокового на прямой железнодорожный путь — днем на ближнем указателе виден белый прямоугольник узкой стороны указателя; ночью — молочно-белый огонь, а на дальнем — днем видна широкая сторона указателя; ночью — желтый огонь (рис. 130).

На железнодорожных путях необщего пользования положение стрелок, управляемых с локомотива, определяется стрелочными указателями, которые показывают:

1) стрелка установлена для движения по прямому железнодорожному пути — днем и ночью молочно-белый огонь (рис. 125);

2) стрелка установлена на боковой железнодорожный путь — днем и ночью желтый огонь (рис. 126).

61. Неосвещаемые стрелочные указатели показывают:

1) стрелка установлена по прямому железнодорожному пути — стреловидный указатель направлен ребром вдоль железнодорожного пути (рис. 131);

2) стрелка установлена на боковой железнодорожный путь — стреловидный указатель направлен в сторону бокового железнодорожного пути (рис. 132).

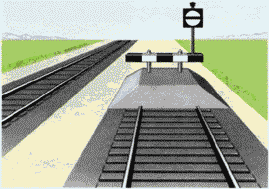

62. Указатели устройств сбрасывания и путевого заграждения показывают:

1) железнодорожный путь загражден — днем виден белый круг с горизонтальной черной полосой; ночью — молочно-белый огонь с той же черной полосой (рис. 133);

2) заграждение с железнодорожного пути снято — днем виден белый круг или прямоугольник с вертикальной черной полосой; ночью — молочно-белый огонь с той же черной полосой (рис. 134).

Места установки устройств сбрасывания (сбрасывающих башмаков, сбрасывающих остряков или сбрасывающих стрелок) оборудуются указателями в тех случаях, когда эти устройства не включены в централизацию и не имеют контроля заграждающего положения.

Указатели путевого заграждения на упорах устанавливаются на правом конце бруса и дают сигнальное показание только в сторону железнодорожного пути (рис. 135). Эти указатели могут быть освещаемые и неосвещаемые, что определяется техническо-распорядительным актом железнодорожной станции.

В качестве сигнальных приборов путевого заграждения разрешается использовать типовые стрелочные фонари.

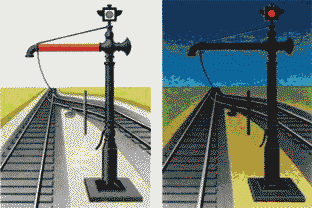

63. Указатель гидравлической колонки — фонарь — показывает ночью красный огонь в обе стороны, если поворачивающаяся часть колонки установлена поперек железнодорожного пути; днем видна сама поворачивающаяся часть колонки, окрашенная в красный цвет, — сигнал «Стой!» (рис. 136).

Если поворачивающаяся часть колонки установлена вдоль железнодорожного пути, ночью виден в обе стороны прозрачно-белый огонь.

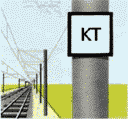

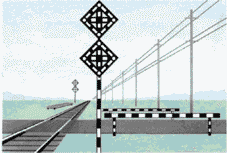

64. На участках железнодорожных путей, где установлены средства автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава на ходу поезда применяются сигнальные световые указатели, помещаемые на опорах контактной сети или отдельных мачтах (рис. 137) или речевые информаторы.

Нормально сигнальные указатели не освещаются и сигнального значения не имеют.

При появлении на сигнальном указателе светящихся полос прозрачно-белого цвета, сигнализирующих о наличии неисправных вагонов в составе поезда, или получении соответствующего сообщения речевого информатора, а также при получении по радиосвязи от дежурного по железнодорожной станции (диспетчера поездного) указания о возможности следования поезда на железнодорожную станцию или о необходимости немедленной его остановки на перегоне, машинист обязан:

1) принять меры к плавному снижению скорости до 20 км/ч и следовать с особой бдительностью, наблюдая за составом, на железнодорожный путь приема железнодорожный станции с остановкой независимо от показаний выходного сигнала;

2) остановить поезд служебным торможением на перегоне, сообщить об этом машинистам поездов, находящихся на перегоне, осмотреть неисправные вагоны и доложить дежурному по железнодорожной станции (диспетчеру поездному) о возможности следования с поездом на железнодорожную станцию или затребования к составу осмотрщиков вагонов.

Дежурный по железнодорожной станции (диспетчер поездной) при этом принимает дополнительные меры, обеспечивающие безопасный пропуск поездов: информирует машинистов поездов, следующих по смежным железнодорожным путям и при необходимости задерживает отправление поездов с железнодорожной станции.

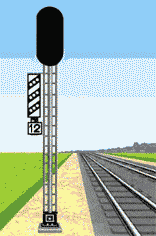

65. На участках железнодорожных путей общего пользования, где применяется автоматическая локомотивная сигнализация как самостоятельное средство сигнализации и связи с фиксированными блок-участками, на границах таких блок-участков устанавливаются указатели границы блок-участков со светоотражателями и цифровыми литерными табличками для обоих направлений движения (рис. 138).

На участках железнодорожных путей общего пользования, оборудованных автоматической блокировкой, где движение поездов по неправильному железнодорожному пути осуществляется по показаниям автоматической локомотивной сигнализации, границей блок-участков являются проходные светофоры, установленные для движения по правильному железнодорожному пути. На таких светофорах с обратной стороны устанавливаются дополнительные литерные знаки, соответствующие знакам, установленным на светофоре для движения по правильному железнодорожному пути (рис. 139).

На светофоре, являющемся предвходным, устанавливается литерный знак и оповестительная табличка в виде трех наклонных полос с отражателями белого цвета (рис. 139).

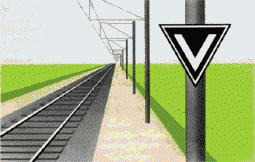

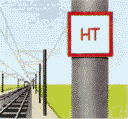

66. На электрифицированных участках постоянного тока перед воздушными промежутками, где в случае внезапного снятия напряжения в одной из секций контактной сети не допускается проход электроподвижного состава с поднятыми токоприемниками, применяются сигнальные световые указатели «Опустить токоприемник», помещаемые на опорах контактной сети или отдельных мачтах (рис. 140).

При появлении на сигнальном указателе мигающей светящейся полосы прозрачно-белого цвета машинист обязан немедленно принять меры к проследованию ограждаемого воздушного промежутка с опущенными токоприемниками.

Нормально сигнальные полосы указателей не горят и в этом положении указатели сигнального значения не имеют.

67. Постоянные сигнальные знаки «Газ» и «Нефть» (рис. 141, 142) устанавливаются в местах пересечения железнодорожных путей с нефте-, газо-, продуктопроводами непосредственно на опорах контактной сети или отдельных столбах и указывают на необходимость следования к месту пересечения с повышенным вниманием (бдительностью).

Постоянные сигнальные знаки «Начало карстоопасного участка» и «Конец карстоопасного участка» (рис. 143, 144) устанавливаются в местах прохождения железнодорожных путей в закарстованных зонах непосредственно на опорах контактной сети или отдельных столбах и указывают на проследование огражденного участка с повышенным вниманием (бдительностью).

68. Постоянные сигнальные знаки «Начало торможения» (рис. 145) и «Конец торможения» (рис. 146) указывают машинисту локомотива места проверки действия автотормозов в пути следования.

Порядок расстановки таких сигнальных знаков утверждается владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования.

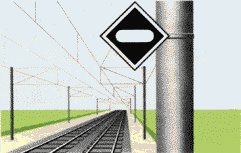

69. В случае применения сигнальных указателей «Опустить токоприемник» перед ним устанавливается постоянный сигнальный знак с отражателями «Внимание! Токораздел» (рис. 147).

Постоянный сигнальный знак «Поднять токоприемник» с отражателями на нем устанавливается за воздушным промежутком в направлении движения (рис. 148).

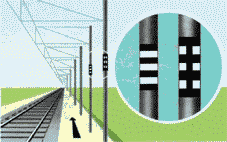

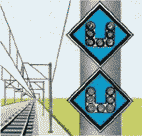

Схема установки сигнальных указателей «Опустить токоприемник» и постоянных сигнальных знаков «Поднять токоприемник» и «Внимание! Токораздел» на железнодорожных путях общего пользования приведена на рис. 149, а на железнодорожных путях необщего пользования — на рис. 150. Размещение их не должно ухудшать видимость и восприятие постоянных сигналов.

70. Опоры контактной сети, ограничивающие воздушные промежутки, должны иметь отличительный знак — чередующиеся четыре черные и три белые горизонтальные полосы. Первая опора по направлению движения поезда, кроме того, дополнительно обозначается вертикальной черной полосой (рис. 151).

Знаки могут наноситься непосредственно на опоры или щиты, закрепляемые на опорах (рис. 152). На многопутных участках допускается установка указанных знаков на конструкциях контактной сети над осью железнодорожного пути. Остановка электроподвижного состава с поднятыми токоприемниками между этими опорами (знаками) запрещается.

На железнодорожных станциях стыкования разного рода электрической тяги для безостановочного пропуска поездов применяются сигнальные указатели и знаки. Порядок их применения устанавливается владельцем инфраструктуры.

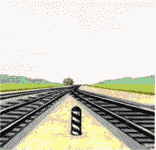

71. Предельные столбики указывают место, далее которого на железнодорожном пути нельзя устанавливать железнодорожный подвижной состав в направлении стрелочного перевода или глухого пересечения (рис. 153, 154). Предельные столбики у главных и приемо-отправочных железнодорожных путей должны иметь отличительную окраску (рис. 154).

72. Знак «Граница станции» (рис. 155) указывает границу железнодорожной станции на двухпутных и многопутных участках. Надпись на знаке должна быть с обеих сторон.

73. Постоянные сигнальные знаки «Начало опасного места» (рис. 156) и «Конец опасного места» (рис. 157) с отражателями на них указывают границы участка, требующего проследования его поездами с уменьшенной скоростью. Сигнальный знак «Конец опасного места» помещается на обратной стороне знака «Начало опасного места».

74. Предупредительные сигнальные знаки:

1) знак «С» — подача свистка — устанавливается перед тоннелями, мостами, железнодорожными переездами и т.п. (рис. 158);

2) «Остановка локомотива» — устанавливается в местах, определяемых владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования (рис. 159).

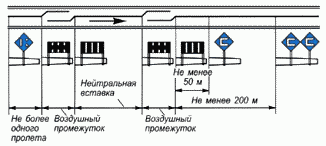

75. Предупредительные сигнальные знаки с отражателями устанавливаются на электрифицированных участках в правильном и неправильном направлении движения поездов:

1) «Отключить ток» (рис. 160) — перед нейтральной вставкой;

2) «Включить ток на электровозе» (рис. 161), «Включить ток на электропоезде» (рис. 162) — за нейтральной вставкой.

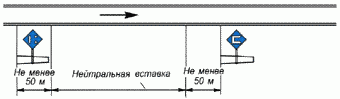

Схема установки этих знаков приведена на рис. 163, 164.

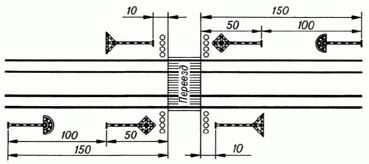

Рис. 163 (на железнодорожных путях общего пользования)

Рис. 164 (на железнодорожных путях необщего пользования)

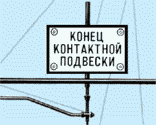

Сигнальный знак «Конец контактной подвески» (рис. 165) устанавливается на контактной сети в местах, где оканчивается рабочая зона контактного провода.

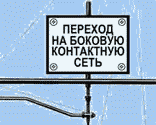

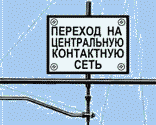

На железнодорожных путях необщего пользования в местах, устанавливаемых владельцем железнодорожных путей необщего пользования, применяются предупредительные сигнальные знаки:

1) «Переход на боковую контактную сеть» — рис. 166;

2) «Переход на центральную контактную сеть» — рис. 167.

76. Предупредительный сигнальный знак «Остановка первого вагона» (рис. 168) устанавливается на пассажирских платформах, где обращаются моторвагонные поезда.

77. В местах, не допускающих проследования электроподвижного состава с поднятыми токоприемниками (при неисправности контактной сети, производстве плановых ремонтных и строительных работ, когда при следовании поездов необходимо опускать токоприемники), устанавливаются временные сигнальные знаки с отражателями, которые показывают:

1) «Подготовиться к опусканию токоприемника» (рис. 169);

2) «Опустить токоприемник» (рис. 170);

3) «Поднять токоприемник» (рис. 171).

Схема установки этих знаков на железнодорожных путях общего пользования указана на рис. 172, а на железнодорожных путях необщего пользования — на рис. 173.

Если на двухпутном участке ведутся плановые ремонтные путевые и строительные работы с пропуском поездов по одному из железнодорожных путей и укладкой временных съездов, не оборудованных контактной сетью, сигнальный знак «Опустить токоприемник» устанавливается на расстоянии не менее 100 м от ограждаемого участка. Остальные сигнальные знаки устанавливаются по указанной на рис. 172 схеме.

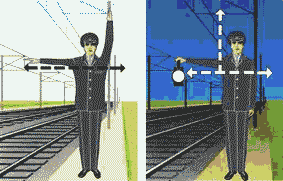

В случае внезапного обнаружения повреждения контактной сети, не допускающего проследования электроподвижного состава с поднятыми токоприемниками, работник дистанции электроснабжения, обнаруживший эту неисправность, обязан отойти на 500 м в сторону ожидаемого поезда и подавать машинисту приближающегося поезда ручной сигнал «Опустить токоприемник» (рис. 174):

днем — повторными движениями правой руки перед собой по горизонтальной линии при поднятой вертикально левой руке;

ночью — повторными вертикальными и горизонтальными движениями фонаря с прозрачно-белым огнем.

Машинист обязан: подать оповестительный сигнал, при обесточенной электрической цепи опустить токоприемники и с особой бдительностью проследовать место повреждения, убедившись в исправности контактной сети, поднять токоприемники и продолжить движение.

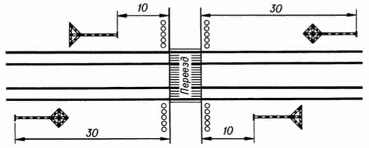

78. На участках, где работают снегоочистители, устанавливаются временные сигнальные знаки:

1) «Поднять нож, закрыть крылья» — перед препятствием (рис. 175);

2) «Опустить нож, открыть крылья» — после препятствия (рис. 176).

На участках, где работают скоростные снегоочистители, перед знаками «Поднять нож, закрыть крылья» устанавливаются, кроме того, временные сигнальные знаки «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев» (рис. 177).

Схемы установки знаков на участках, где работают снегоочистители, приведены на рис. 178, а где работают скоростные снегоочистители — на рис. 179.

При двух близко расположенных препятствиях, когда между ними работа снегоочистителя невозможна, на шесте помещаются два знака один под другим (рис. 180).

На участках железнодорожных путей общего пользования, где применяются счетчики осей и устройства контроля схода железнодорожного подвижного состава, для обозначения места их установки должны размещаться временные сигнальные знаки в соответствии с порядком, устанавливаемым владельцем инфраструктуры.

79. Отражатели, устанавливаемые на сигнальных знаках, должны изготовляться из прозрачно-белого стекла, а на отдельных сигнальных знаках в соответствии с техническими требованиями могут применяться отражатели из светоотражающего материала белого цвета.

Сигнальные знаки могут быть световыми или освещаемыми.

Источник